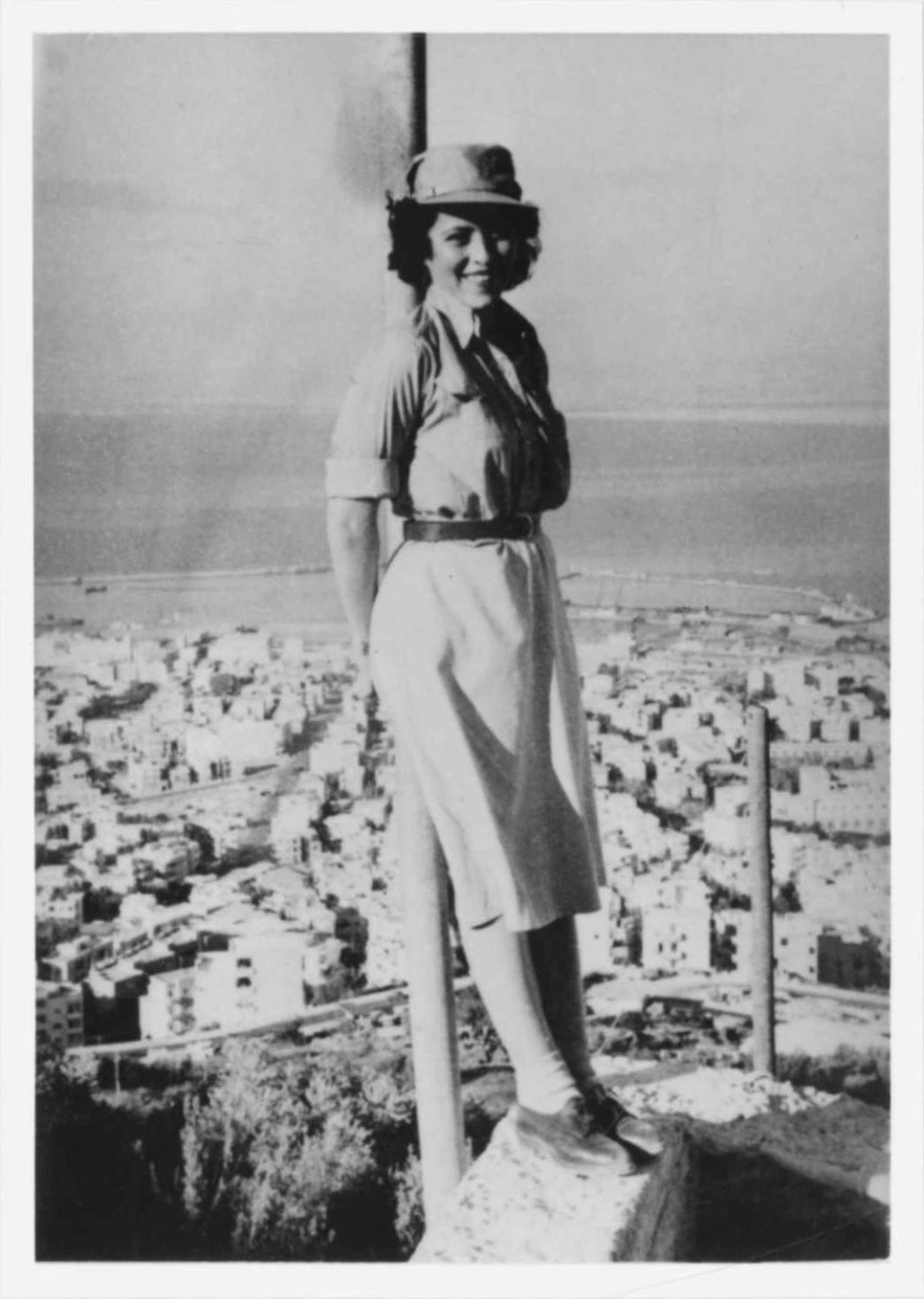

Rachel Grünebaum wurde am 9. Dezember 1923 als Erzi Schnitzler im rumänischen Sighet, seit 1940 zu Ungarn gehörend, als jüngstes von acht Kindern in eine jüdische Familie geboren. Ihre Eltern betrieben ein kleines Restaurant. Im Mai 1944 deportierten die deutschen Besatzer Rachel, ihre Mutter sowie zwei ihrer Schwestern mit ihren Familien nach Auschwitz. Die 20-Jährige überlebte als einzige. Zur Zwangsarbeit schickte die SS sie ins Ruhrgebiet. Bei der Befreiung in Bergen-Belsen wog sie nur noch 21 Kilogramm. Sie kehrte nach Rumänien zurück und wanderte später nach Israel aus, wo sie Alfred Grünebaum heiratete. Ab 1953 lebte die Familie in Deutschland. Nach dem Tode ihres Mannes 1999 ging Rachel zunächst zurück nach Israel, später lebte sie wieder in Deutschland. Sie starb 2010 in Nümbrecht bei Köln.

Aus den Erinnerungen von Rachel Grünebaum

Von Gelsenkirchen nach Essen

„Als wir von Gelsenkirchen aufbrachen, wussten wir nicht, wohin es gehen würde. Sie sagten, man ginge irgendwo arbeiten. Später erfuhren wir, dass die Firma Krupp Arbeitskräfte angefordert hatte.

Dies Mal ging es mit der Straßenbahn nach Essen. Insgesamt waren wir 520 Mädchen, und die Bahn war extra für uns. Sie wurde streng bewacht. Die ganze Zeit über konnte ich nicht richtig nachdenken. Ich bin gefahren und habe nichts um mich herum wahrgenommen. Keine Straßen, keine Häuser.“

Zwangsarbeit

„Jeden Morgen um vier Uhr gab es den üblichen Zählappell, um sechs Uhr fing unsere Arbeit an. In Essen war der Weg zur Arbeit sehr weit: sechs Kilometer zu Fuß, jeweils hin und zurück. […]

In Essen arbeitete ich im Walzwerk in der Federwerkstatt. Mit zwei anderen Frauen stand ich am Hochofen bei 1.200 Grad Hitze. Ich musste große, dreißig Zentimeter breite und sehr lange Eisenplatten mit Zangen in den Hochofen schieben. Wenn sie glühend rot waren, musste ich sie rausholen und sie in eine Stanze legen. Die Stanze schnitt große Scheiben aus. Dann bekam die Scheibe in der Mitte ein Loch. Ein anderes Mädchen hat die Scheibe dann übernommen. […] Die Eisenteile waren nicht nur glühend heiß, sondern auch sehr schwer, also bekamen wir für die Unterarme Lederriemen, damit wir sie besser heben konnten. Wir hatten aber weder Handschuhe noch einen Schutz fürs Gesicht. Meine Augenbrauen waren versengt, weil ich nah an der Glut stand und hineinsehen musste, ob das Eisen schon rot war. Man sagte uns, dass so nah am Ofen noch nie eine Frau gearbeitet hätte. Das wäre normalerweise Männerarbeit. Aber es gab keine Männer. Also mussten wir es machen.“

Kontakte im Werk

„Bei Krupp gab es einen Vorarbeiter, der sehr furchtbar und böse war und immer mit uns schrie und schimpfte. Er trug eine grüne Uniform mit einer großen Hakenkreuzbinde am Arm. […] Wenn irgendwas passierte, schrie er. Auch wenn eine von uns nicht so arbeitete, wie er das wollte, hat er uns geschlagen. Ich habe immer versucht, so gut zu arbeiten, dass ich nicht geschlagen wurde. […]

Bei uns in der Nähe arbeiteten auch ein älterer deutscher Mann und eine jüngere deutsche Frau. Sie arbeiteten dort in einem kleinen abgeteilten Raum, der wie ein kleines Häuschen aussah. Ich weiß nicht genau, was die beiden dort machten. Wenn es möglich war, dann sprach der Mann mit uns während er an uns vorbeiging. […] Dort, wo wir arbeiteten, gab es eine kleine Schublade, zu der wir Zugang hatten. Die Frau legte uns manchmal etwas in die Schublade hinein. Einmal ein Stückchen Seife. Nadel und Faden, unsere Kleider waren ja schon so zerrissen. Auch ein Kopftuch hat sie für mich hineingelegt. Oder das, was von ihrem Mittagessen übrigblieb. […] In dieser Zeit habe ich gelernt, dass es selbst in der schlimmsten Zeit Menschen gibt, die anderen helfen.“

Bevölkerung

„Zur Bevölkerung hatten wir keinen Kontakt. Wie auch, wir sahen nicht mehr wie Menschen aus. Wir hatten keine richtige Kleidung. Alles, was wir trugen, waren Fetzen. Ich hatte immer noch mein graues Kleid aus Auschwitz, dazu die Decke, die tagsüber als Mantel diente, und die Holzpantinen, andere trugen Säcke als Kleidung. Wir waren wie Vieh gekennzeichnet. Auf dem Rücken hatten wir ein rotes Kreuz, als Erkennungsmerkmal sozusagen. Und den Frauen, deren Haare inzwischen nachgewachsen waren, hatte man ein Kreuz auf den Kopf rasiert. […]

Während wir auf der Straße gingen, bewarfen uns Frauen und Kinder mit Steinen. Sie schrien hinter uns her und beschimpften uns. Ich weiß nicht, was sie alles geschrien haben. Aber wir haben sehr viele Steine abbekommen. Andere Erwachsene, die an der Straßenseite standen, sagten gar nichts. Meistens haben sie sich ganz schnell verzogen. Schnell sind sie in irgendwelchen Hauseingängen verschwunden. Sie wollten nicht sehen, was dort vor ihren Augen geschah.“

Aus: Rachel Grünebaum, Mein Leben nach Auschwitz. Aufgeschrieben von Holger Banse und Gabriele Grünebaum, Köln 2014, S. 67 ff.