Das Lager

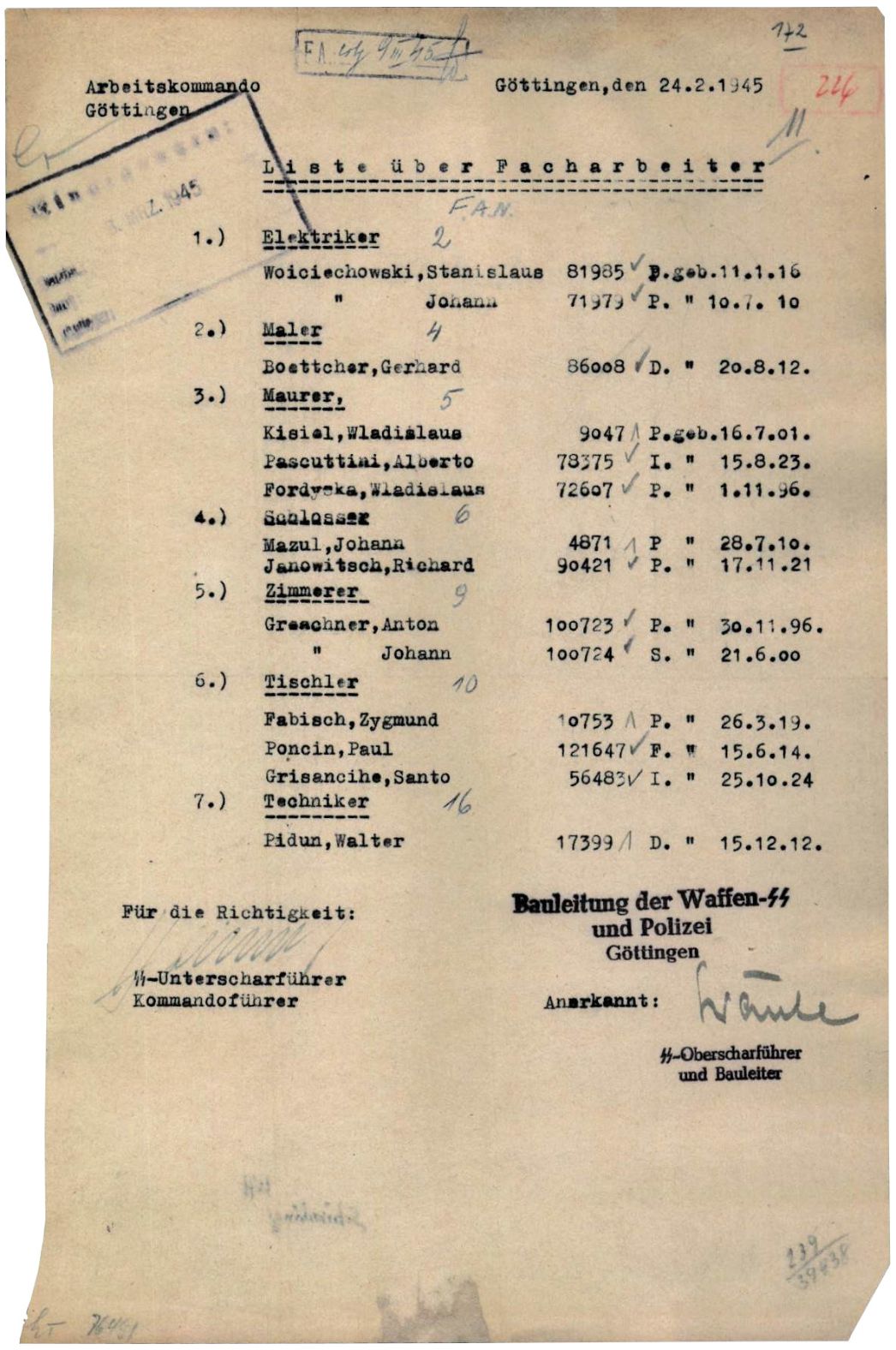

In der Gemeinde Weende, seit 1964 ein Stadtteil Göttingens, errichtete die Wehrmacht 1937 auf einer Fläche von ca. zehn Hektar eine Kasernenanlage für ein Artillerie-Regiment. Der Kasernenkomplex umfasste unter anderem vier Kasernen für Offiziere und Soldaten, einen Exerzierplatz, Fahrzeug- und Geschützhallen sowie Stallungen und einen Reitplatz für Pferde. Seit Herbst 1944 wurden auf dem Gelände auch berittene Einheiten der Waffen-SS ausgebildet. Für diese sogenannte Kavallerie-Schule mussten ab Februar 1945 Häftlinge des KZ-Buchenwald arbeiten. Die Verwaltung führte das neue Außenlager als „Arbeitskommando Göttingen“. Wo genau auf dem Kasernengelände und unter welchen Bedingungen die Häftlinge untergebracht waren, ist nicht bekannt.

Die Häftlinge

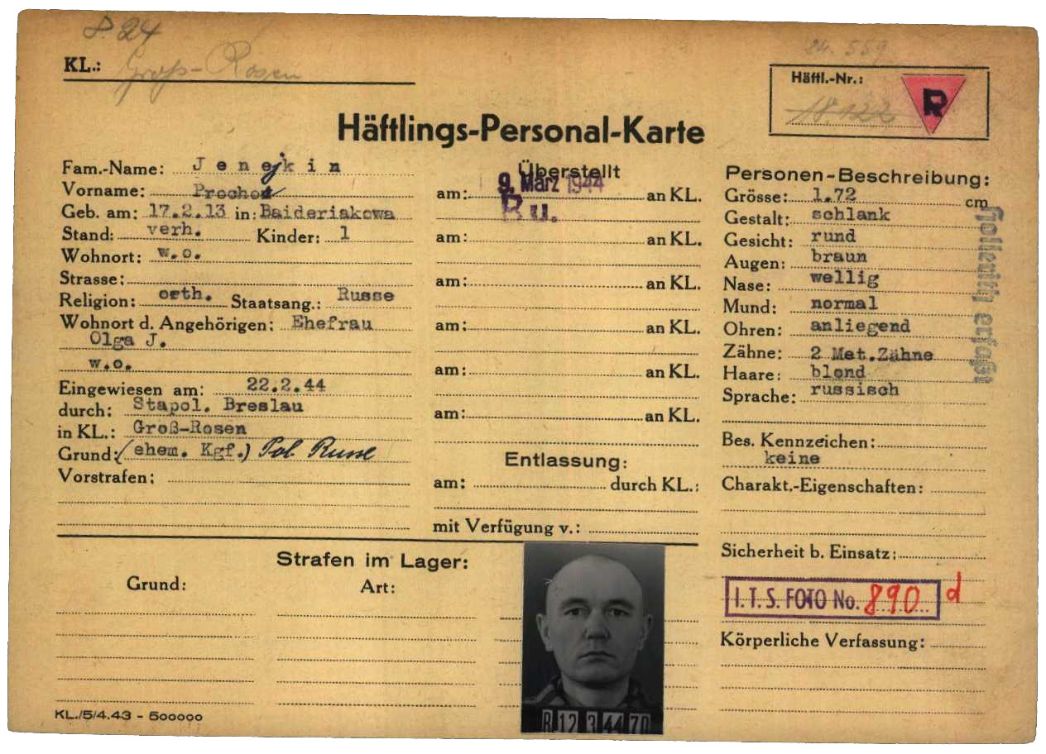

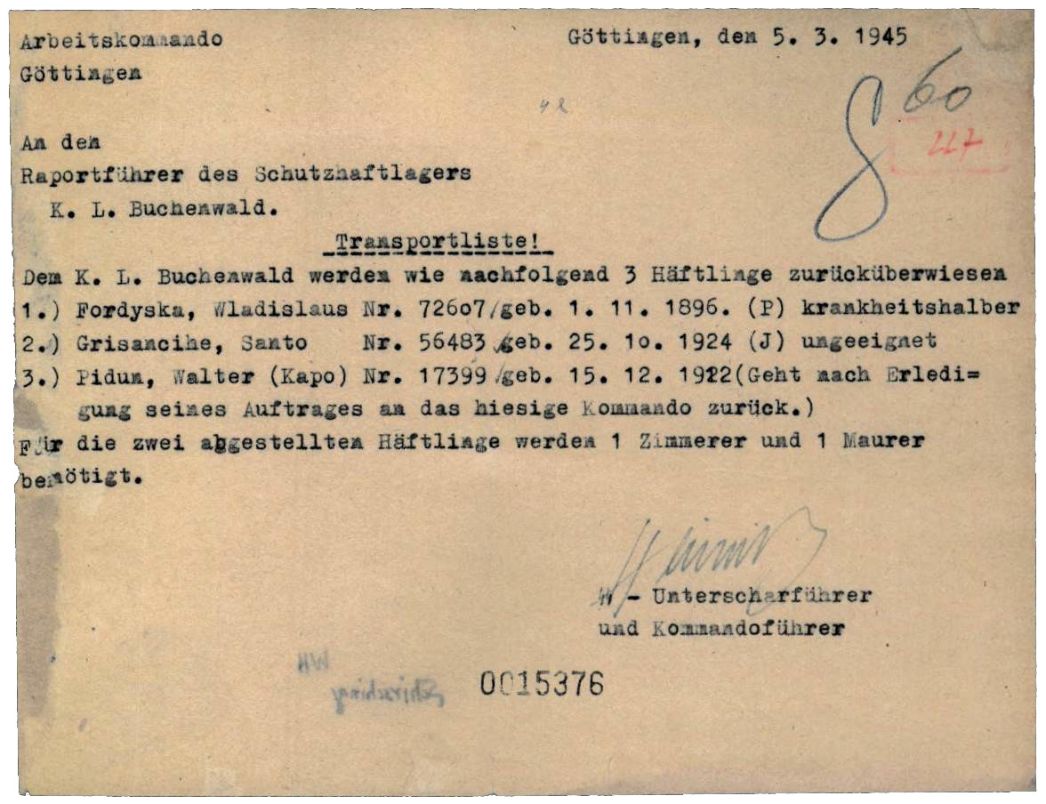

Am 2. Februar 1945 brachte die SS 30 Häftlinge aus Buchenwald nach Weende. Fast alle von ihnen trugen den roten Winkel, der sie als politisch Verfolgte kategorisierte. Polen bildeten die größte Gruppe unter ihnen, gefolgt von Männern aus der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, Deutschland, Frankreich, Italien und Litauen. Im März 1945 wurden zwei Häftlinge von der SS nach Buchenwald rücküberstellt und ersetzt. Insgesamt durchliefen somit 32 Häftlinge das Außenlager. Gut die Hälfte war vor der Ankunft in Buchenwald in anderen Konzentrationslagern wie Dachau oder Auschwitz inhaftiert gewesen. Das Durchschnittsalter der Männer betrug um die 30 Jahre. Der Mechaniker Michael Kubizkij aus Kiew war mit 53 Jahren der älteste und der 18-jährige Dreher Iwan Suprun aus der Region Dnipropetrowsk der jüngste Häftling. Den deutschen politischen Häftling Walter Pidun, ein Gießereitechniker aus Frankfurt am Main, setzte die SS als Lagerkapo bzw. Lagerältesten ein.

Krankheit und Tod

Aus Buchenwald wurden weder Lagerarzt, Pfleger noch SS-Sanitäter nach Weende gebracht. Vermutlich lag eine ambulante Versorgung in der Zuständigkeit der SS-Kavallerieschule. Der Pole Władysław Fordyska aus Warschau musste Anfang März 1945 wegen Krankheit nach Buchenwald zurück. Todesfälle gab es im Außenlager in Weende nicht.

Bewachung

Die Bewachung der Häftlinge und des Arbeitseinsatzes übernahmen sehr wahrscheinlich Einheiten der SS-Kavallerie-Schule. Die Buchenwalder SS stellte vermutlich nur den Kommandoführer des Außenlagers, einen namentlich bisher noch nicht identifizierten SS-Unterscharführer. Weitere Informationen liegen nicht vor.

Räumung

Ende März 1945 wurde die SS-Kavallerie-Schule nach Prag verlegt. Am 8. April 1945 erreichten US-amerikanische Truppen Weende und den Kasernenbereich. In Buchenwald registrierte die SS am gleichen Tag 13 aus dem Außenlager Göttingen eingetroffene Häftlinge. Dementsprechend muss das Außenlager einige Tage vorher aufgelöst worden sein. Die genauen Umstände sind jedoch unklar. Nachweislich entgingen sechs Häftlinge der Räumung. Sie verblieben in Göttingen. Was mit den anderen geschah, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Nach Kriegsende nutzten zunächst Soldaten der britischen Armee die Kasernen. Seit 1950 befindet sich auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände ein Krankenhaus. Die Gemeinde Weende wurde 1964 von der Stadt Göttingen eingemeindet. Vor Ort erinnert heute nichts an die Existenz des KZ-Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Cordula Tollmien, Göttingen, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: München 2006, S. 451 f.