Das Lager

Die SS richtete im Frühjahr 1944 im Südharz mehrere neue Außenlager ein, deren Häftlinge auf unter- und oberirdischen Baustellen bei Woffleben und Niedersachswerfen zum Einsatz kamen. Eines von ihnen entstand in dem Dorf Harzungen, heute ein Ortsteil der Gemeinde Harztor. Das neue Außenlager erhielt den Tarnnamen „Hans“, später „Mittelbau III“. Die im April 1944 eintreffenden Häftlinge brachte die SS in einem noch nicht fertiggestellten Barackenlager am westlichen Rand des Dorfes unter, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dorfschule und den Häusern der örtlichen Bevölkerung. Ursprünglich sollten in dem Lager deutsche Zivilarbeiter wohnen. Es bestand aus elf Unterkunftsbaracken mit dreistöckigen Betten, zwei Revierbaracken und mehreren Funktionsgebäuden, darunter Küche und Waschräume – umgeben von einem elektrisch geladenen Zaun und einigen Wachtürmen. Die Wachmannschaft war in drei Gebäuden außerhalb des Lagerzauns untergebracht. Zum KZ Buchenwald gehörte das Lager lediglich bis Ende Oktober 1944. Danach wurde es Teil des verselbstständigten KZ Mittelbau.

Die Häftlinge

Die SS belegte das Lager in Harzungen erstmals am 1. April 1944 mit 500 Häftlingen, die aus dem Außenlager Dora kamen. In den folgenden Monaten stieg die Belegung des Lagers stark an. Im Mai befanden sich bereits rund 2.000 und zwei Monate später, Ende Juli 1944, rund 3.000 Häftlinge vor Ort. Ende Oktober 1944, als das Lager dem neuen KZ Mittelbau unterstellt wurde, waren es etwas mehr als 4.000 Männer. Die meisten von ihnen stammten aus Polen, der Sowjetunion oder Frankreich, weitere unter anderem aus Belgien, dem damaligen Deutschen Reich, Italien, Jugoslawien, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und der Tschechoslowakei. Der Großteil der Häftlinge trug den roten Winkel, der sie als politische Häftlinge kennzeichnete. Zur Lagerbelegung zählten auch einige Hundert – vielfach noch jugendliche – Sinti und Roma. Die SS hatte sie im Frühjahr 1944 aus Auschwitz-Birkenau über Buchenwald in die Außenlager Harzungen und Ellrich-Juliushütte gebracht. Die Fluktuation zwischen diesen beiden Außenlagern war sehr hoch; die SS tauschte regelmäßig Häftlinge zwischen ihnen aus. Die zentralen Funktionsposten im Lager besetzte sie mit deutschen Häftlingen.

Zwangsarbeit

Das Außenlager in Harzungen zählte zu den sogenannten Baulagern. Die Häftlinge mussten körperliche Schwerstarbeit auf den Baustellen verschiedener Untertageverlagerungsvorhaben leisten, zumeist beim Stollenvortrieb. Anders als in vergleichbaren Lagern, wie etwa im nahegelegenen Ellrich-Juliushütte, gab es keine zwölfstündigen, sondern achtstündige Schichten, wodurch die Bedingungen vergleichsweise etwas besser waren. In den ersten Monaten mussten die Häftlinge die rund fünf Kilometer zu den Baustellen Himmels- und Mühlberg bei Niedersachswerfen und Woffleben zu Fuß marschieren.

Krankheit und Tod

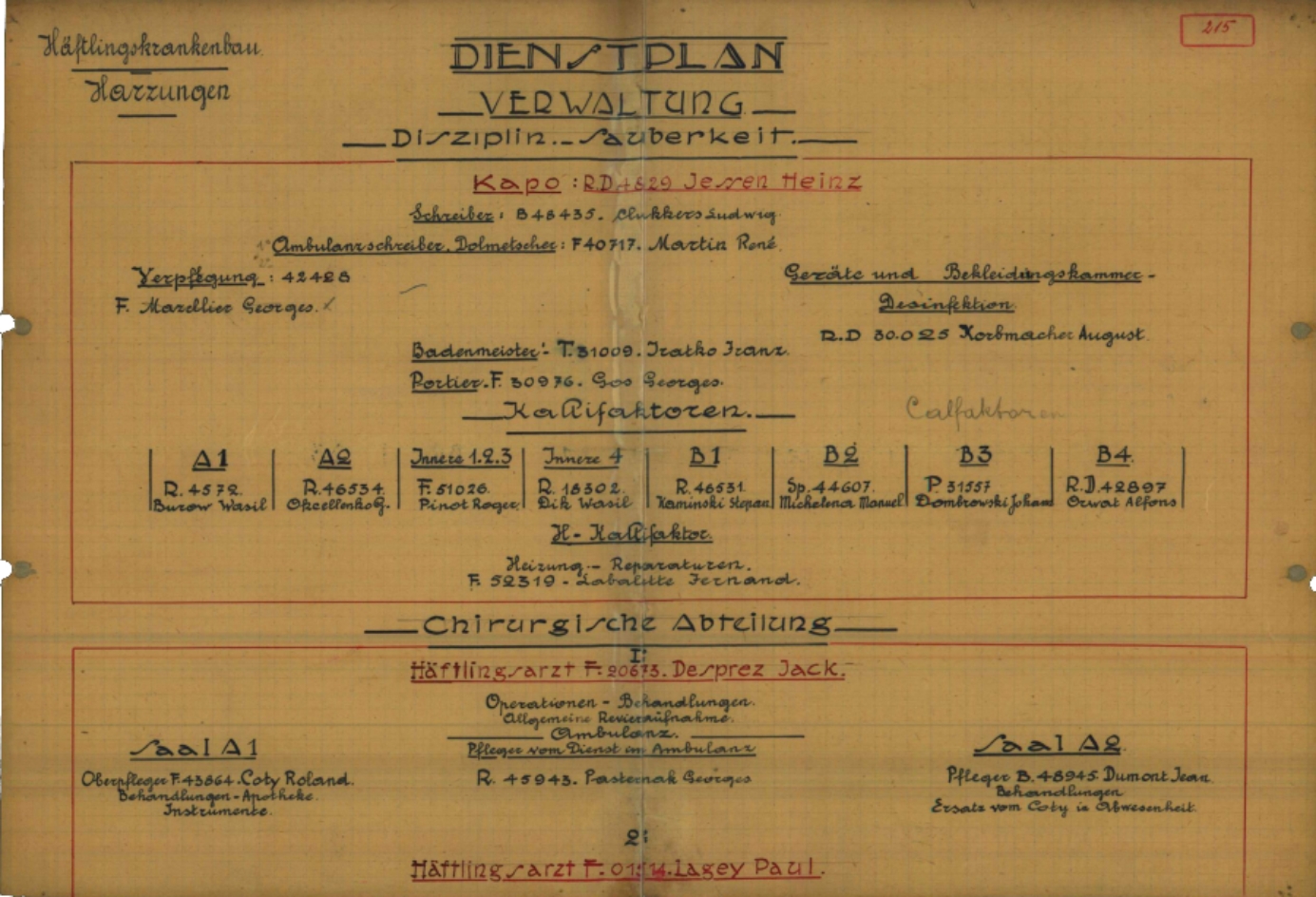

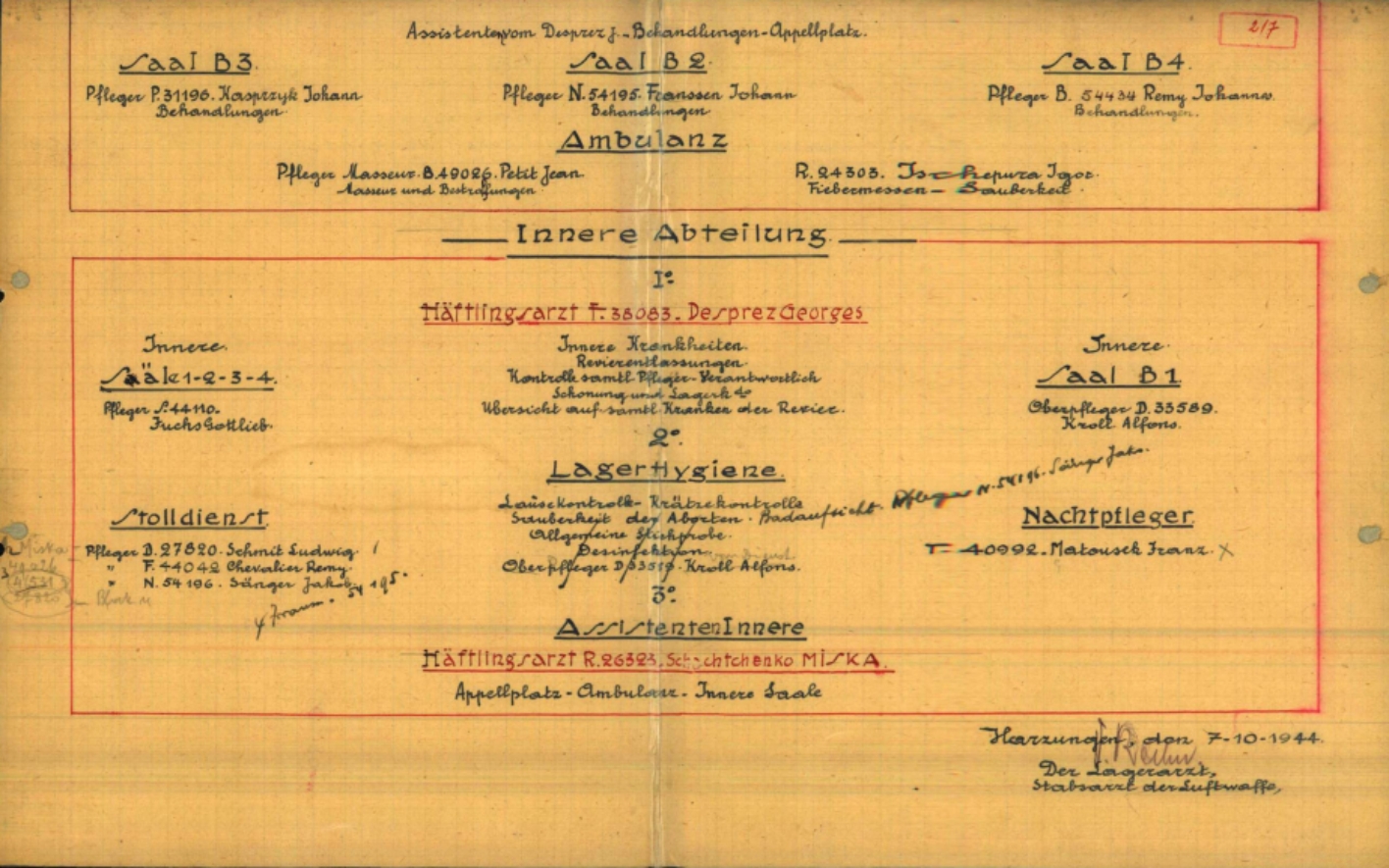

Zwei Baracken dienten in Harzungen als Krankenstation. Anfang Oktober 1944 halfen dort vier Häftlingsärzte und etwa 15 Häftlingspfleger den Kranken, unter der Aufsicht eines Dr. Reiher, einem Stabsarzt der Luftwaffe. Laut dem Schweizer Häftlingspfleger Gottlieb Fuchs gab es jedoch nur wenig ausreichend ausgebildetes Personal. Außerdem seien die Bedingungen der medizinischen Betreuung generell sehr schlecht gewesen. In den ersten Monaten war das Krankenrevier in Harzungen auch für die Versorgung der Kranken und Verletzten aus dem Lager Ellrich-Juliushütte zuständig. Zur weiteren Behandlung wurden Häftlinge zudem regelmäßig aus Harzungen in den Krankenbau des Außenlagers Dora transportiert. Die SS führte die Toten des Lagers Harzungen in der Lagerverwaltung unter dem Außenlager Dora. Wie viele Häftlinge zwischen Anfang April und Ende Oktober 1944 vor Ort starben, lässt sich deshalb nicht abschließend klären. Die Sterblichkeit lag in dieser Zeit jedoch nicht so hoch wie etwa in Ellrich-Juliushütte, wo die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung noch einmal schlechter waren.

Bewachung

Über die Wachmannschaft des Außenlagers Harzungen ist für die Zeit des Bestehens des Lagers unter der Buchenwalder Lagerverwaltung bis Ende Oktober 1944 wenig bekannt. Als Kommandoführer fungierten in dieser Zeit zunächst Karl Fritzsch (1903-1945), der bereits seit 1933 im KZ-Dienst stand und zuvor unter anderem in Dachau, Auschwitz und Flossenbürg tätig gewesen war. Im September 1944 erfolgte seine Versetzung in das Außenlager Ellrich-Juliushütte. Sein Nachfolger wurde SS-Hauptsturmführer Hugo Schlegel (geb. 1887). Über die Größe der Wachmannschaft liegen keine Informationen vor. Zum großen Teil bestand sie später aus zur Bewachung der Außenlager eingesetzten und in die SS eingegliederten Luftwaffensoldaten.

Keiner der bis Ende Oktober 1944 im Außenlager Harzungen Verantwortlichen wurde nach dem Krieg strafrechtlich belangt.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager in Harzungen dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Als Außenlager des KZ Mittelbau existierte das Lager Harzungen weiter bis zu seiner Räumung im April 1945.

Spuren und Gedenken

Unmittelbar nach dem Krieg diente das Lager als Unterkunft für sogenannte Displaced Persons. Später wurden fast alle Baracken abgetragen, bis auf zwei, die bis heute als Lagerräume genutzt werden. Seit 1956 erinnert ein Gedenkstein auf dem Gemeindefriedhof von Harzungen an 27 KZ-Häftlinge, deren Leichname nach der Befreiung in einer Grube auf dem ehemaligen Lagergelände gefunden wurden. Außerdem befindet sich seit 2012 in der Nähe des ehemaligen Lagereingangs an der heutigen Karrenbrücke eine Tafel zur Geschichte des Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Gedenksteins auf GoogleMaps

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Harzungen („Hans“, Mittelbau III), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 310-312.