Das Lager

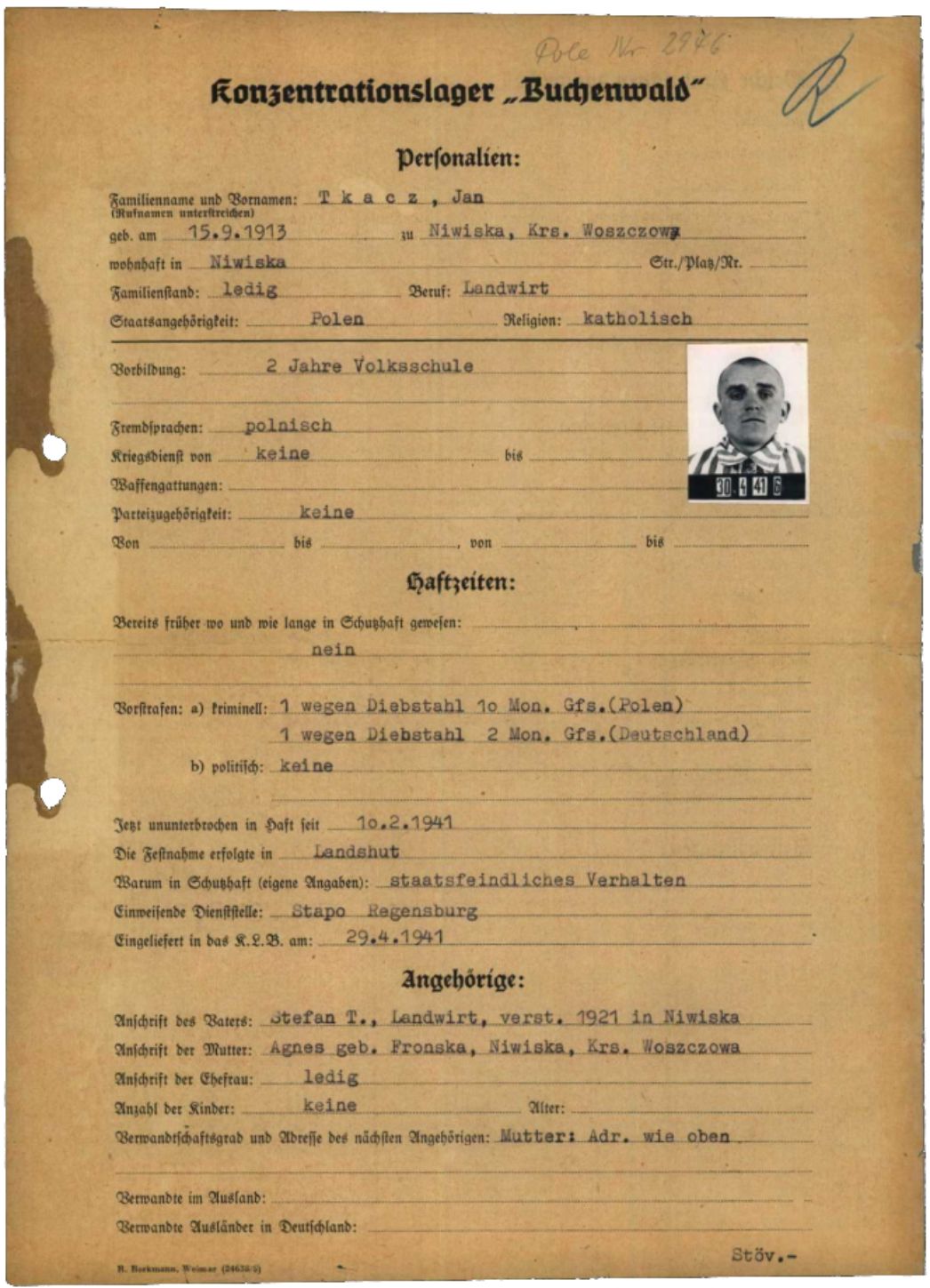

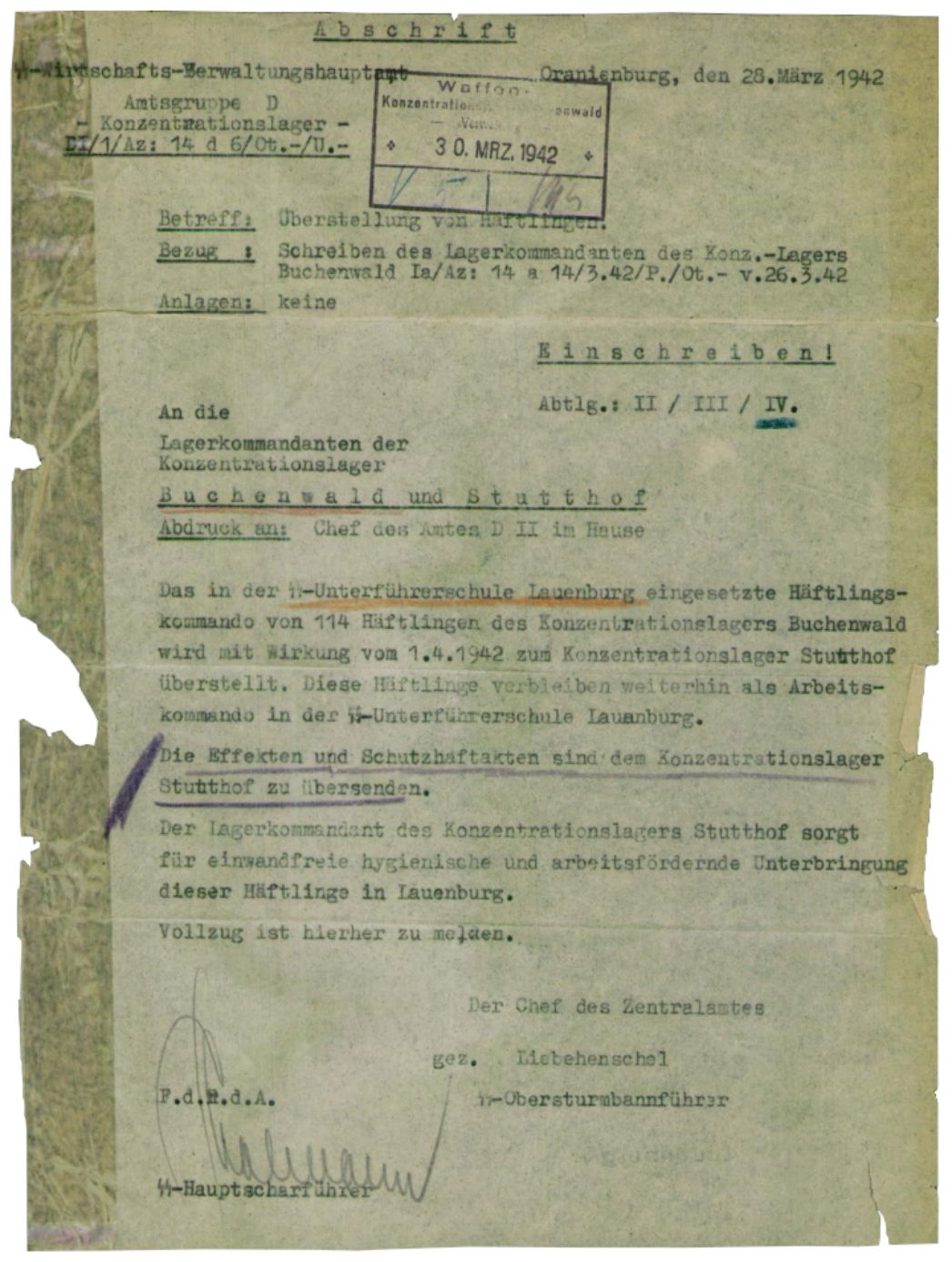

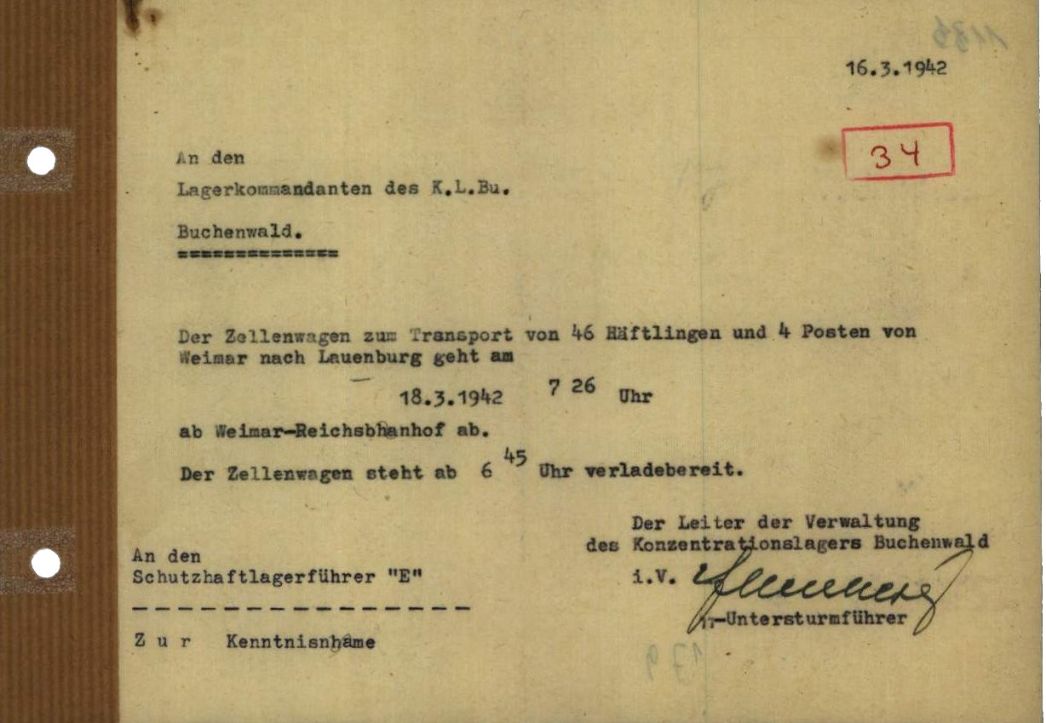

In Lauenburg, dem heutigen Lębork in Polen, richtete die SS 1940 in einer ehemaligen psychiatrischen Anstalt eine Schule für SS-Unterführer ein. SS-Einheiten hatten den Großteil der Patienten der Provinzial-Heilanstalt zuvor ermordet. Die SS-Unterführerschule lag rund zwei Kilometer südlich des Stadtzentrums von Lauenburg an der Straße nach Bütow, dem heutigen Bytów. Auf dem weitläufigen ehemaligen Anstaltsgelände nutzte die SS zudem zwei Gebäude als SS-Kasernen. Für den Ausbau der Schule setzte sie zunächst Kriegsgefangene ein. Im November 1941 wurden diese durch Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald ersetzt. Untergebracht waren sie im Keller eines Schulgebäudes und später vermutlich auch in einer Baracke unweit eines Schießstandes außerhalb des eigentlichen Schul- und Kasernengeländes. Als Buchenwalder Außenlager bestand das Kommando Lauenburg, so die offizielle Bezeichnung, lediglich viereinhalb Monate. Anfang April 1942 erfolgte die Unterstellung an das nahegelegene Konzentrationslager Stutthof.

Zwangsarbeit

Die Häftlinge wurden zu Bau- und Instandhaltungsarbeiten an der SS-Unterführerschule eingesetzt. Vermutlich mussten sie auch einen Schießstand errichten. Weitere Details liegen bislang nicht vor.

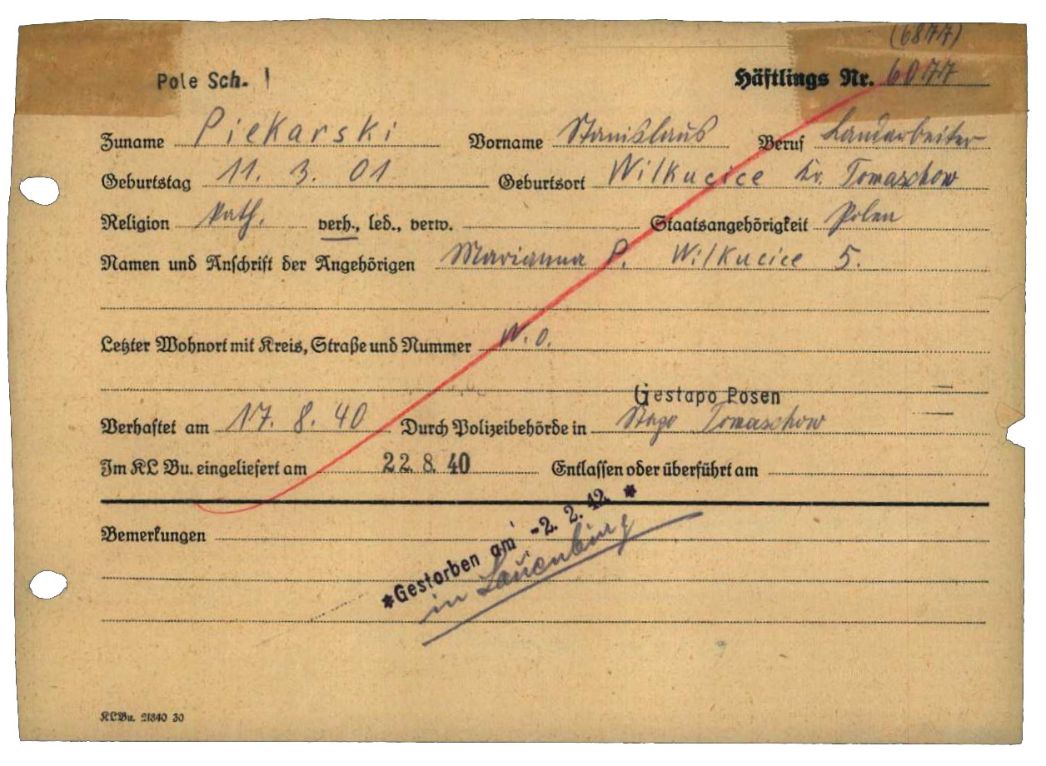

Krankheit und Tod

Über die Krankenversorgung vor Ort liegen nur wenige Informationen vor. Einzelne Kranke brachte die SS zurück in das Hauptlager Buchenwald. Bis Ende März 1942 sind für das Außenlager in Lauenburg mindestens vier Todesfälle belegt. Was mit den Leichnamen geschah, ist nicht bekannt.

Bewachung

Die Lagerverwaltung in Buchenwald schickte vermutlich nur einen SS-Scharführer namens Zemke nach Lauenburg, der dort die Leitung des Lagers übernahm. Möglicherweise handelte es sich um den zuvor als Blockführer im KZ Buchenwald eingesetzten, 1914 geborenen Kurt Zemke. Für die Bewachung der Häftlinge waren sehr wahrscheinlich SS-Männer aus der Unterführerschule zuständig. Strafrechtliche Verurteilungen wegen der Vorkommnisse in Lauenburg sind bisher nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Die meisten Gebäude der ehemaligen SS-Unterführerschule stehen noch. Auf dem ehemaligen Anstaltsgelände ist heute eine Kaserne des polnischen Militärs untergebracht. Ein Gedenkstein auf dem Friedhof von Lębork erinnert an die Existenz des KZ-Außenlagers in der Stadt.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Charles-Claude Biedermann, Lauenburg, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 492.

Marek Orski, Lauenburg (Lębork), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 6: Natzweiler, Groß-Rosen, Stutthof, München 2007, S. 680-684.