Das Lager

In einem Fabrikgebäude in der Hospitalstraße 46 wurde im November 1944 das zweite Lippstädter Frauenaußenlager des Konzentrationslagers Buchenwald eingerichtet. Das dreistöckige Haus mit einem kleinen Hof und Nebengebäuden lag in einer damals wie heute dicht bebauten Gegend am Rande der Altstadt. Der Gebäudekomplex war der Stammsitz der Westfälischen Metall-Industrie AG, der im Krieg neben größeren Produktionsstätten immer noch als Zweigwerk genutzt wurde. Das leicht abzuschottende Gebäude in der Hospitalstraße diente für die nach Lippstadt gebrachten Frauen als Arbeitsort und Unterkunft. Untergebracht waren die ersten 250 Frauen zunächst im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Als dieses nicht mehr ausreichte, wurden zusätzlich die Dachböden der Nebengebäude zu Schlafräumen umfunktioniert. In den oberen Etagen des Hauptgebäudes befanden sich die Werkstätten, in denen die Frauen arbeiten mussten. In der Buchenwalder Lagerverwaltung firmierte das neue Lippstädter Außenlager als „SS-Kommando II Lippstadt“ oder als „Lippstadt Westfälische Metall-Industrie“.

Die Häftlinge

Die ersten 250 Frauen trafen am 20. November 1944 aus dem Konzentrationslager Ravensbrück in der Hospitalstraße in Lippstadt ein. Am 23. Dezember 1944 und 15. Februar 1945 brachte die SS 65 bzw. 20 weitere weibliche Häftlinge aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen nach Lippstadt. Insgesamt durchliefen somit 335 Mädchen und Frauen im Alter von 16 bis 43 Jahren das Lager. 310 von ihnen stammten aus Ungarn und den damals zu Ungarn gehörenden Grenzregionen. Sie waren als Jüdinnen im Frühjahr 1944 zunächst nach Auschwitz und dann weiter nach Ravensbrück und Bergen-Belsen verschleppt worden. Die übrigen Frauen, die bis auf eine Ausnahme ebenfalls wegen ihrer jüdischen Herkunft aus ihren Heimatländern deportiert worden waren, stammten aus der Tschechoslowakei, aus Polen, Frankreich, Belgien, Jugoslawien und Griechenland. Vier Frauen überstellte die SS im Februar 1945 zurück nach Ravensbrück. Ansonsten blieb die Belegung des Lagers unverändert.

Krankheit und Tod

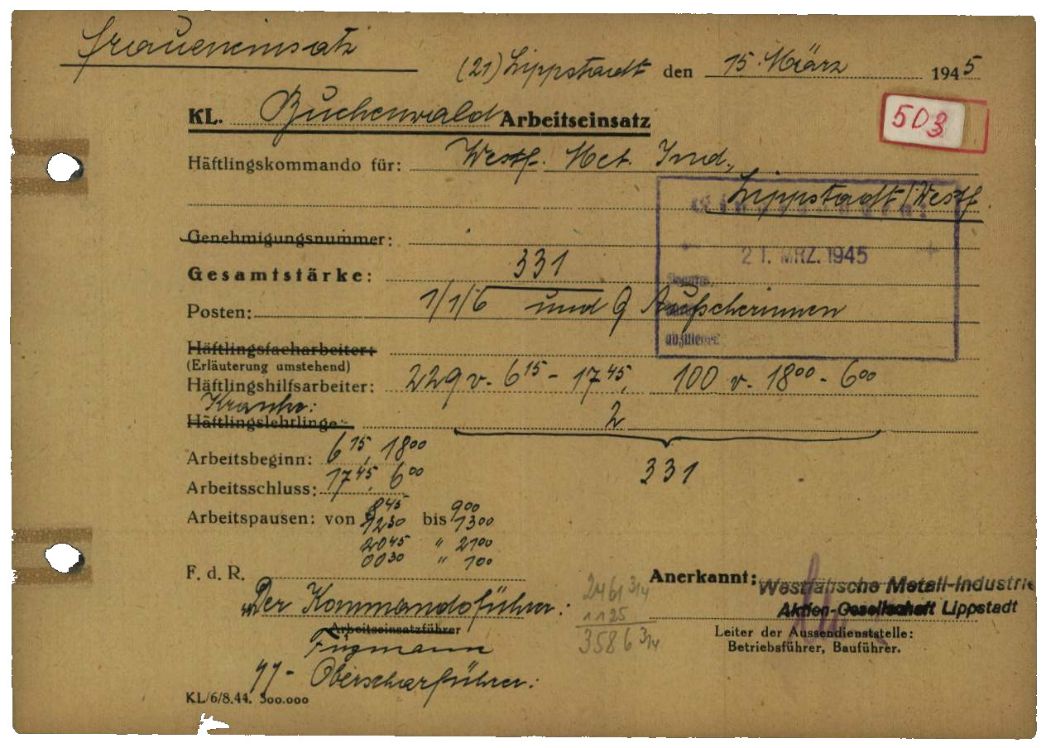

Ob es im Außenlager in der Hospitalstraße eine Krankenstation gab, ist nicht bekannt. Vor Ort kümmerten sich vermutlich die Häftlingsärztin Blanka Rado aus Pécs in Ungarn und die Häftlingspflegerin Maria Smolik aus dem tschechischen Šumperk um die Kranken. Beide hatte die SS mit dem ersten Transport aus Ravensbrück nach Lippstadt gebracht. Aus den täglichen Arbeitseinsatzmeldungen ist ersichtlich, dass der Krankenstand im Lager durchgängig gering war. Zumeist waren es nur einzelne Frauen, die wegen Krankheit von der Arbeit freigestellt wurden. Vier junge Frauen überstellte die SS im Februar 1945 zurück nach Bergen-Belsen. Überlebende berichteten später, dass es sich hierbei um Schwangere und Frauen mit im Lager geborenen Säuglingen handelte. Bis zur Räumung des Lagers sind für das Lager an der Hospitalstraße keine Todesfälle dokumentiert.

Bewachung

Die Unterkunft und die Arbeitsplätze befanden sich in einem Gebäudekomplex, den die Frauen während der rund viermonatigen Existenz des Lagers nicht verließen. Aus diesem Grund reichte eine relativ kleine Wachmannschaft vor Ort aus. Im März 1945 umfasste sie neun SS-Männer und sechs SS-Aufseherinnen, die SS-Oberscharführer Herrmann Fügmann (geb. 1889) kommandierte. Laut eigener Aussage wurde er erst im August 1944 in Buchenwald für den Dienst in Lippstadt ausgebildet. Zuvor war er bei einem Wachbataillon in den Niederlanden tätig gewesen. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bielefeld zu Verbrechen im Außenlager bei der Westfälischen Metall-Industrie AG und zu möglichen Tötungen während der Räumung des Lagers führten in den 1970er-Jahren zu keiner Verurteilung.

Räumung

Vermutlich am 31. März 1945, einen Tag vor der Ankunft der amerikanischen Truppen in Lippstadt, räumte die SS das Lager an der Hospitalstraße. Zu Fuß trieb sie die Frauen nach Osten über Paderborn nach Kreiensen bei Northeim im heutigen Niedersachsen. Während des mehrtägigen Marschs soll es zu Fluchten gekommen sein. Von Kreiensen wurden die Frauen per Bahn nach Leipzig gebracht und von dort zu Fuß gemeinsam mit Häftlingen aus Leipziger Außenlagern weiter in Richtung Osten getrieben. Während des längeren Marsches kam es Berichten zufolge zu Erschießungen und Fluchten. Einheiten der Roten Armee befreiten die Frauen Ende April 1945 bei Pirna. Wie viele Frauen unterwegs ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Nach dem Krieg nutzte die Westfälische Metall-Industrie AG, bis heute unter dem Namen Hella bekannt, den Firmensitz in der Hospitalstraße zunächst weiter. Nach der Verlagerung der Produktion in die Beckumer Straße – dem ehemaligen Standort des zweiten Lippstädter Frauenaußenlagers – diente der Gebäudekomplex zeitweise als Unterkunft für Asylbewerber. 1979 ging er in den Besitz der Stadt Lippstadt über. Nach einer Sanierung wird der ehemalige Stammsitz der Westfälischen Metall-Industrie AG heute vom Stadtmuseum Lippstadt als Museumsdepot genutzt. 1995 wurde eine erste Gedenktafel in Erinnerung an das Frauenaußenlager am Gebäude in der Hospitalstraße 46 angebracht. 2007 gestohlen, konnte sie 2015 durch eine neue Gedenktafel ersetzt werden, die wegen Umbauarbeiten am Museumsdepot entfernt wurde. Nach einem Beschluss des Stadtrates von 2025 soll nach dem Abschluss der Bauarbeiten eine Gedenktafel am neuen Stadthaus angebracht werden.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Burkhard Beyer, Zum Arbeitseinsatz nach Lippstadt. Die jüdischen Frauen in den KZ-Außenkommandos Lippstadt 1944 und 1945, Lippstadt 1993.

Ders., Lippstadt I und II, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 507-511.

Ders., Die Buchenwald-Außenlager in Lippstadt 1944/45, in: Jan Erik Schulte (Hg.), Konzentrationslager im Rheinland und Westfalen 1933-1945. Zentrale Steuerung und regionale Initiative, Paderborn u.a. 2005, S. 259-270.