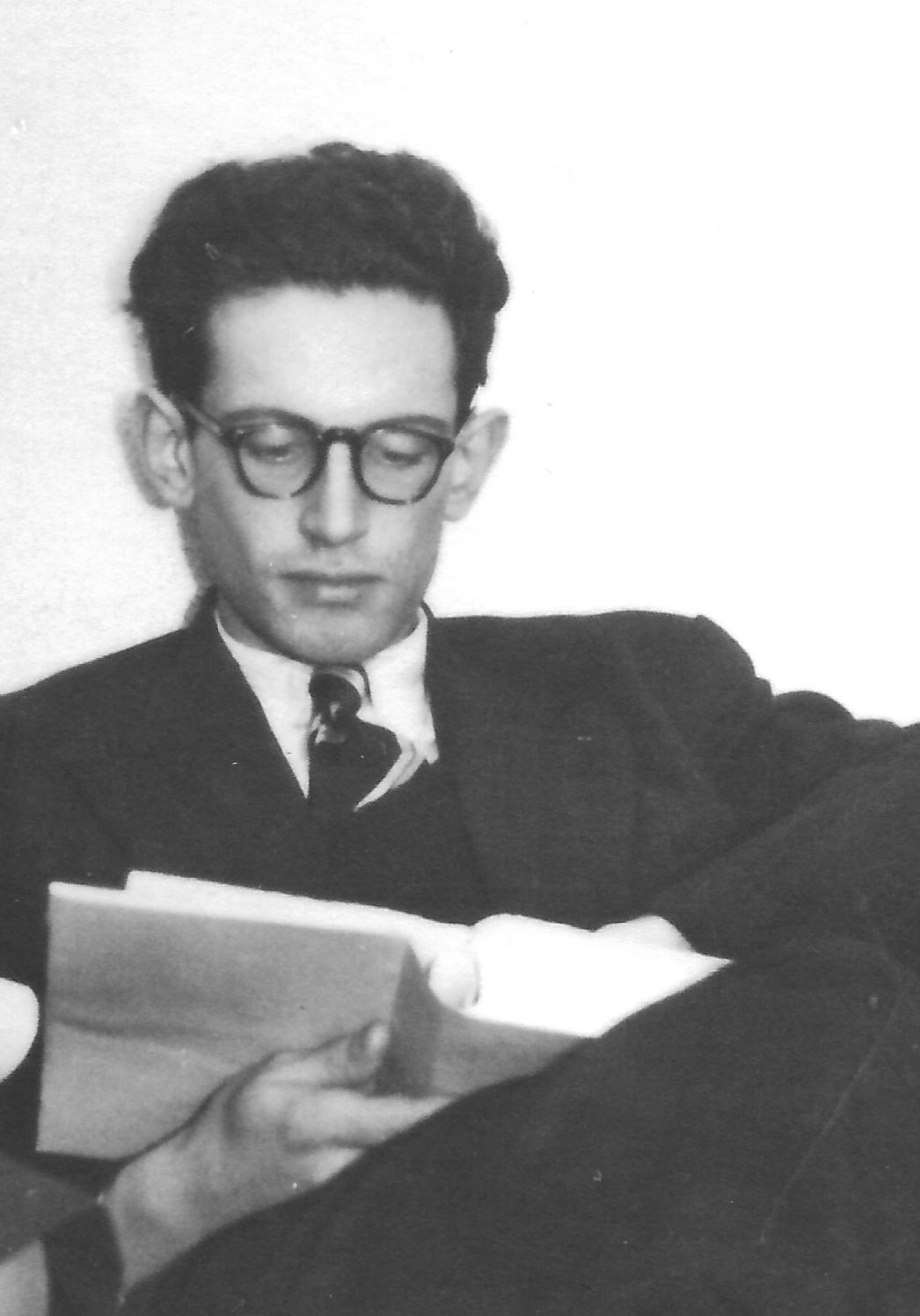

Jean-Claude Dreyfus wurde am 4. Januar 1916 in Rouen in eine jüdische Familie geboren. Er studierte Medizin in Paris, wurde 1942 als Jude jedoch von der Universität ausgeschlossen und lebte unter dem falschen Namen „Raymond Leclerc“ in Südfrankreich. Bei einer Razzia wurde er Ende 1943 festgenommen. Es gelang ihm, seine wahre Identität weiter zu verheimlichen. In Buchenwald registrierte die SS ihn im Januar 1944 unter seinem falschen Namen als politischen Häftling. Im Oktober 1944 kam er in das Außenlager Osterode. Weil er angeblich zu langsam arbeitete, brachte die SS ihn von dort nach Dora. Die Befreiung erlebte er im April 1945 in Bergen-Belsen. Er machte später Karriere als Molekularmediziner. Seine 1987 niedergeschriebenen Erinnerungen veröffentlichte seine Familie posthum. Jean-Claude Dreyfus starb am 10. Mai 1995 in Paris.

Aus den Erinnerungen von Jean-Claude Dreyfus

Das Lager

„Unser Ziel ist eine kleine Stadt namens Osterode-Freiheit, ein Name, der für uns voller Ironie ist. Wir werden in einer kleinen Waffenfabrik arbeiten und in Baracken untergebracht, die im Vergleich zu denen, die wir gewohnt sind, fürstlich sind; wir haben individuelle Strohsäcke, die voneinander getrennt sind. Der Weg zwischen unserem ‚Hotel‘ und der Fabrik ist kurz, aber manchmal, wahrscheinlich bei Fronarbeiten, durchqueren wir die Stadt. Dann können wir den Ruf erkennen, den uns bei den Einheimischen gemacht wurde: Beim Anblick unserer Kleidung, des großen Banditentums, beleidigen uns die Kinder und bewerfen uns mit Steinen.“

Die Arbeit

„Die Arbeit wird in zwei Schichten mit jeweils zwölf Stunden Arbeitszeit aufgeteilt, wobei sich Tag- und Nachtwochen abwechseln. Die Arbeit findet im Sitzen statt, ist nicht sehr anstrengend und erfordert keine große Berufsausbildung. Wir bearbeiten Metallstücke, die wir reiben, um die Unebenheiten zu beseitigen, die sie aufweisen. Ich übe den Beruf des Entgraters mit großer Langsamkeit und einem völligen Mangel an Berufsbewusstsein aus. Abends, wenn die Überwachung nicht mehr so streng ist – im zivilen Bereich gibt es kaum mehr Deutsche –, legen wir die fertigen Teile wieder auf den Stapel mit den Teilen, die am nächsten Tag hergestellt werden müssen. Auf diese Weise vergeht die Zeit sehr langsam. Eines Nachts ertappe ich mich dabei, wie ich eifrig entgrate und merke, dass ich mich nicht gelangweilt habe; ich muss mich zwingen, wieder ein anständigeres Tempo anzuschlagen.“

Das Zusammenleben der Häftlinge

„Wir leben in Zimmern mit einem Dutzend Leuten; es stellt sich heraus, dass in meinem etwa gleich viele Franzosen und Polen sind. Die meisten Franzosen sind Kommunisten, und ich bin der Einzige, der mit dem Deutschen zurechtkommt. Die Polen sind ganz anders als die, die ich in Buchenwald kennengelernt habe. Es sind neue Häftlinge, die nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands vom August/September 1944 verhaftet wurden. Sie hatten im Prinzip nicht direkt an den Kämpfen teilgenommen; diejenigen, die es getan hatten, wurden hingerichtet; sie wurden einfach nur verhaftet, weil sie da waren. Die meisten von ihnen sind freundlich und ich führe unter anderem lange Gespräche mit einem von ihnen. Wir müssen einen Chef oder besser gesagt einen Verantwortlichen für die Zimmer bestimmen: Wir haben uns für das Prinzip der Abwechslung entschieden und ich bin der Erste, der damit beauftragt wird. Meine Aufgabe ist es vor allem, Konflikte zu vermeiden: Der vorhersehbarste Konflikt betrifft die Verteilung von Lebensmitteln und vor allem die Aufteilung des Brotlaibs, der ein wahres Sakrament ist; wehe dem, der beschuldigt werden könnte, eine falsche Aufteilung vorzunehmen. Einen Monat lang gelingt es mir, eine ziemlich freundschaftliche Atmosphäre zwischen den beiden Gruppen aufrechtzuerhalten, die alles trennt. Dann kam es zu einem Zwischenfall, der ebenso plötzlich wie irreparabel war. Eines Abends, als ich von der Arbeit nach Hause kam, erschien ein großes Kreuz, das an der Wand hing; es waren die Polen, alle voller religiöser Inbrunst, die es dort ohne Diskussion oder vorherige Zustimmung platziert haben. Die Franzosen sind wütend und nehmen das Streitobjekt ebenfalls ohne Diskussion an sich. Am Abend können wir nur mit Mühe ein Gefecht verhindern. Der Streit dauert mehrere Tage; es handelt sich um eine lokale Angelegenheit, die wir selbst regeln müssen. Am Ende gewinnt das Kreuz die Oberhand über Marx und richtet sich dauerhaft ein. Ich verzichte dann auf meine ‚Führungsaufgabe‘, ein Pole übernahm sie, aber von nun an gab es keinen Kontakt mehr zwischen den beiden Gruppen.“

Zum Saboteur erklärt

„Eines Nachmittags, als ich in einem besonders langsamen Tempo arbeitete, spüre ich jemanden in meinem Rücken. Es sind drei deutsche Zivilisten auf Inspektionstour. Sie haben mich lange genug betrachtet, um sich eine eindeutige Meinung zu bilden. Ich werde aufgefordert, die Arbeit zu verlassen und nach Hause zu gehen. Dort erfahre ich, dass ich offiziell zum Saboteur erklärt wurde und so schnell wie möglich ins Heimatlager und von dort aus zum Vergeltungskommando gebracht werden soll.“

Aus: Jean-Claude Dreyfus, Souvenirs lointains de Buchenwald et Dora, 1943-1945, Condé-sur-Noireau 2009, S. 34 ff. (Übersetzung aus dem Französischen)