Das Lager

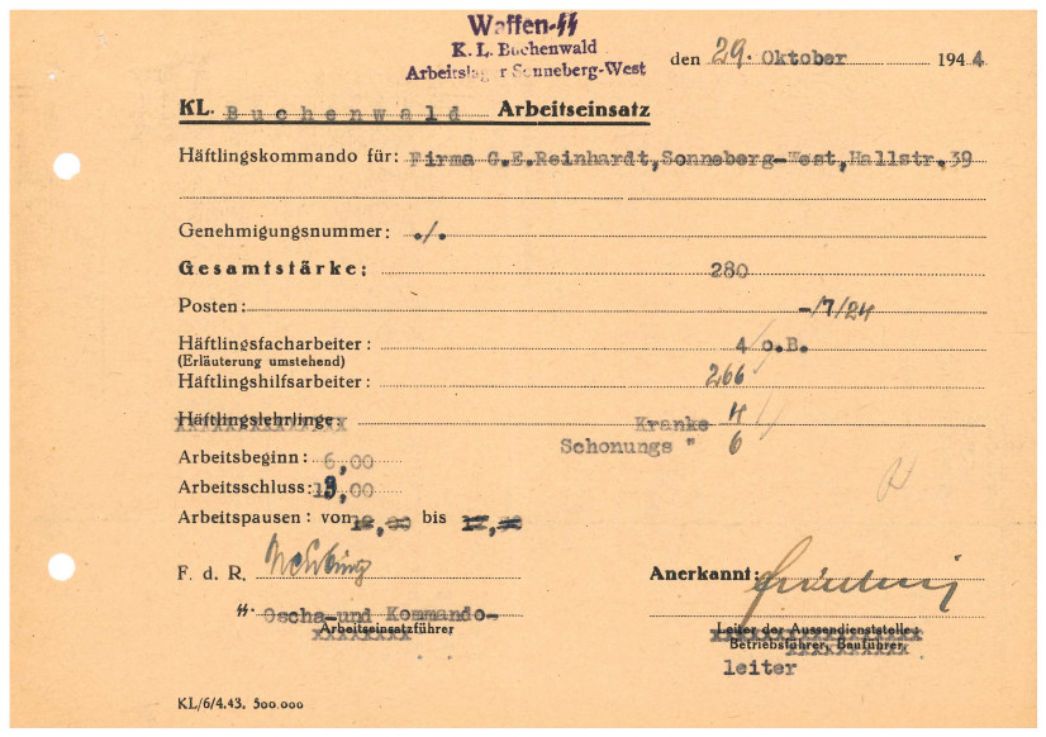

In der Hallstraße 39 zwischen den Ortschaften Bettelhecken und Wildenheid errichtete die Leipziger Maschinenbaufirma G. E. Reinhardt ab 1937 ein neues Zahnradwerk. Es lag westlich des Stadtzentrums von Sonneberg in einem Waldgebiet nahe der thüringisch-bayerischen Landesgrenze. Sein offizieller Name lautete „Thüringer Zahnradwerk m.b.H. Sonneberg“. Auf dem Werksgelände ließ die Betriebsführung 1941 erste Unterkunftsbaracken für Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter bauen. Ab September 1944 wurden in ihnen männliche KZ-Häftlinge untergebracht, nachdem die Werksleitung bei der SS mehrere Hundert angefordert hatte. Berichten zufolge war der nun als Häftlingslager genutzte Bereich des Werksgeländes von einem elektrisch geladenen Stacheldraht umzäunt. Die Werkhallen befanden sich in unmittelbarer Nähe und waren durch einen Fußmarsch von rund zehn Minuten zu erreichen. Die Buchenwalder SS führte das neue Außenlager als „Arbeitslager Sonneberg-West“.

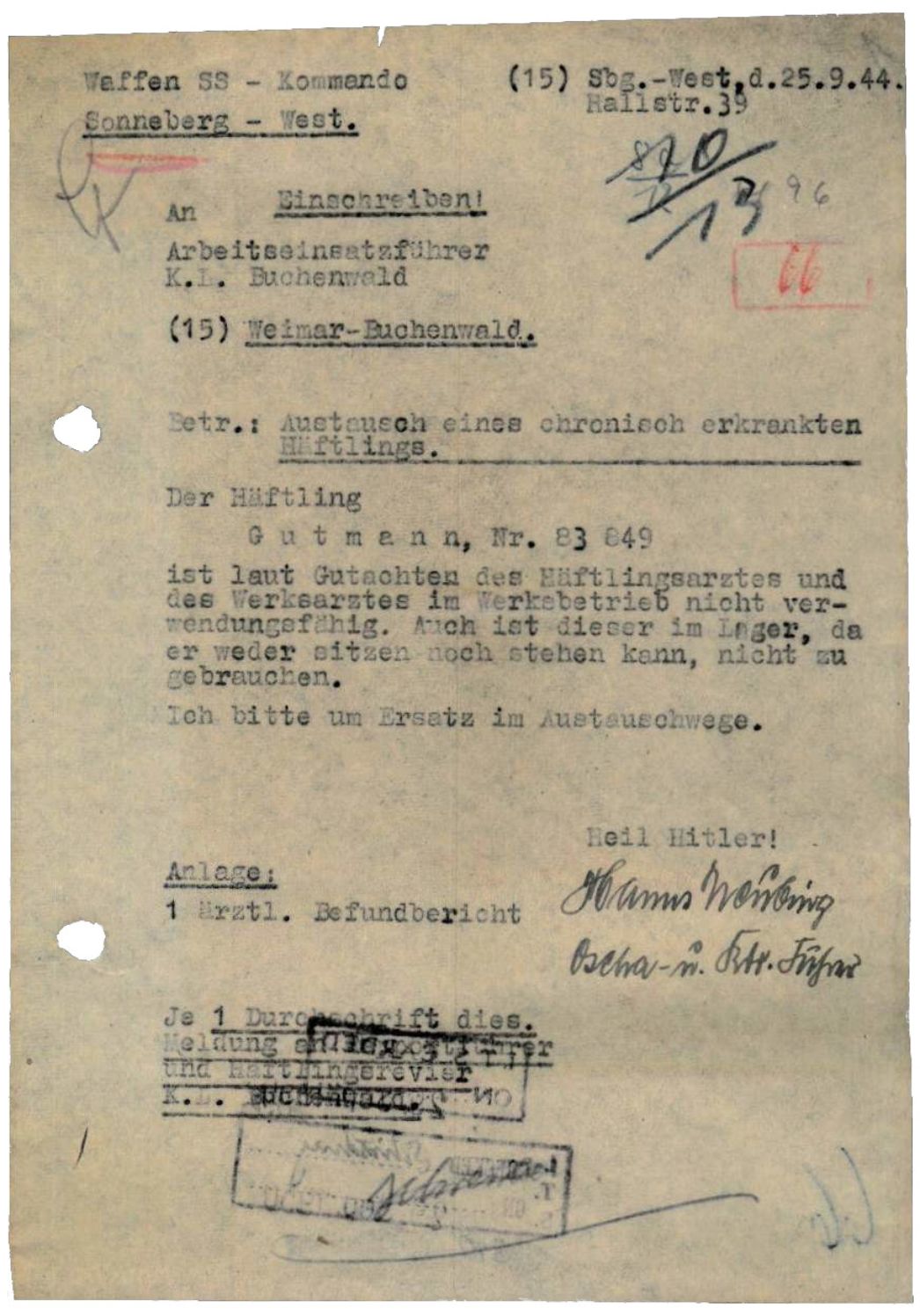

Krankheit und Tod

Im Lager kümmerte sich der belgische politische Häftling Louis de Tournay als Lagerarzt um die Kranken und Verletzten. Ihn unterstützte der jüdische Häftling Arno Steiner, ein Arzt aus Prag. Der für Sonneberg zuständige SS-Sanitäter, Oberscharführer Eger, beaufsichtigte sie gemeinsam mit dem Werkarzt des Unternehmens. Ende Oktober 1944 befanden sich durchschnittlich zehn Häftlinge in stationärer Behandlung oder wurden als „Schonungskranke“ zeitweise von der Zwangsarbeit freigestellt. Im Werk waren die Arbeitsbedingungen besser als auf Baustellen mit körperlicher Schwerstarbeit. Die Häftlinge in Sonneberg litten vor allem unter den Übergriffen der SS und der unzureichenden Ernährung. Berichten zufolge war sie noch schlechter als in anderen Lagern. Bis Anfang April 1945 meldete die Lagerleitung aus Sonneberg fünf Tote an das Stammlager Buchenwald. Die meisten von ihnen starben an „allgemeiner Körperschwäche“. Die Totenscheine füllte ein Arzt aus Sonneberg aus. Danach wurden die Leichen im Krematorium der Stadt eingeäschert.

Räumung

Anfang April 1945 meldete das Außenlager Sonneberg eine Stärke von 467 Häftlingen. Vermutlich am 3. April räumte die SS das Lager und trieb die Häftlinge in Richtung Lehesten. Bereits auf diesem Weg kam es zu ersten Erschießungen. Nach einigen Tagen kehrte die SS mit den Häftlingen jedoch nach Sonneberg zurück. Kurz vor der Ankunft der amerikanischen Truppen drängte die SS die Häftlinge am 9. oder 10. April erneut auf einen Todesmarsch. Über Wochen marschierten die Häftlinge in Richtung Tschechoslowakei. Die Marschroute änderte sich wiederholt. Unterwegs ermordete die SS-Begleitmannschaft aus Sonneberg zahllose Häftlinge, die nicht mehr weiterlaufen konnten. Ihre Leichen wurden an der Wegstrecke verscharrt. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt. Überlebende berichteten von deutlich mehr als 100 Toten. Einer ebenfalls unbekannten Zahl von Häftlingen gelang die Flucht. Erst die Ankunft amerikanischer Truppen beendete den Todesmarsch aus Sonneberg Anfang Mai im heutigen Tschechien.

Spuren und Gedenken

Das Zahnradwerk produzierte ab Sommer 1945 zunächst wieder Zahnräder. 1946 begann auf Beschluss der Sowjetischen Militäradministration die Demontage des Werks, um es in die UdSSR zu bringen – die Überreste auf dem Werksgelände ließ man 1947 sprengen. Bis 1989 lag das Werks- und Lagergelände im Sperrgebiet der deutsch-deutschen Grenze und durfte nicht betreten werden. 1977 wurde rund 300 Meter nördlich des Eingangs zum Werksgelände an der Hallstraße ein Mahnmal zur Erinnerung an den Beginn des Todesmarsches errichtet. Entlang dieser Route konnten in den 1980er-Jahren weitere Gedenkstelen in Sonneberg und Umgebung aufgestellt werden. Am Schustershieb in Steinach erinnert seit 1977 ein Gedenkstein an acht während des Todesmarsches an dieser Stelle ermordete Häftlinge des Außenlagers Sonneberg.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Gerhard Stier, Zwangsarbeit in Sonneberg – Das Beispiel Zahnradwerk, Sonneberg 2001.