Krankheit und Tod

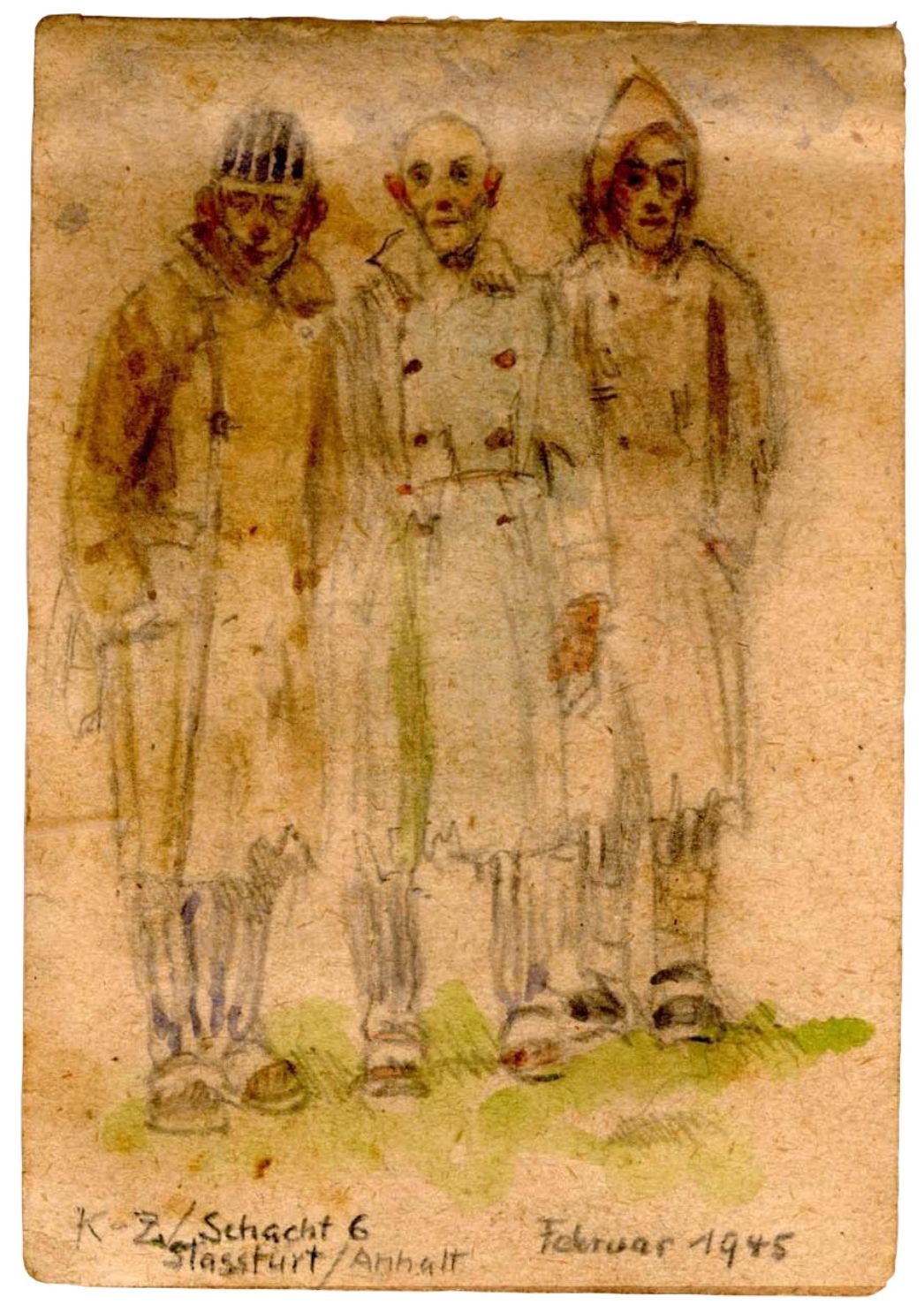

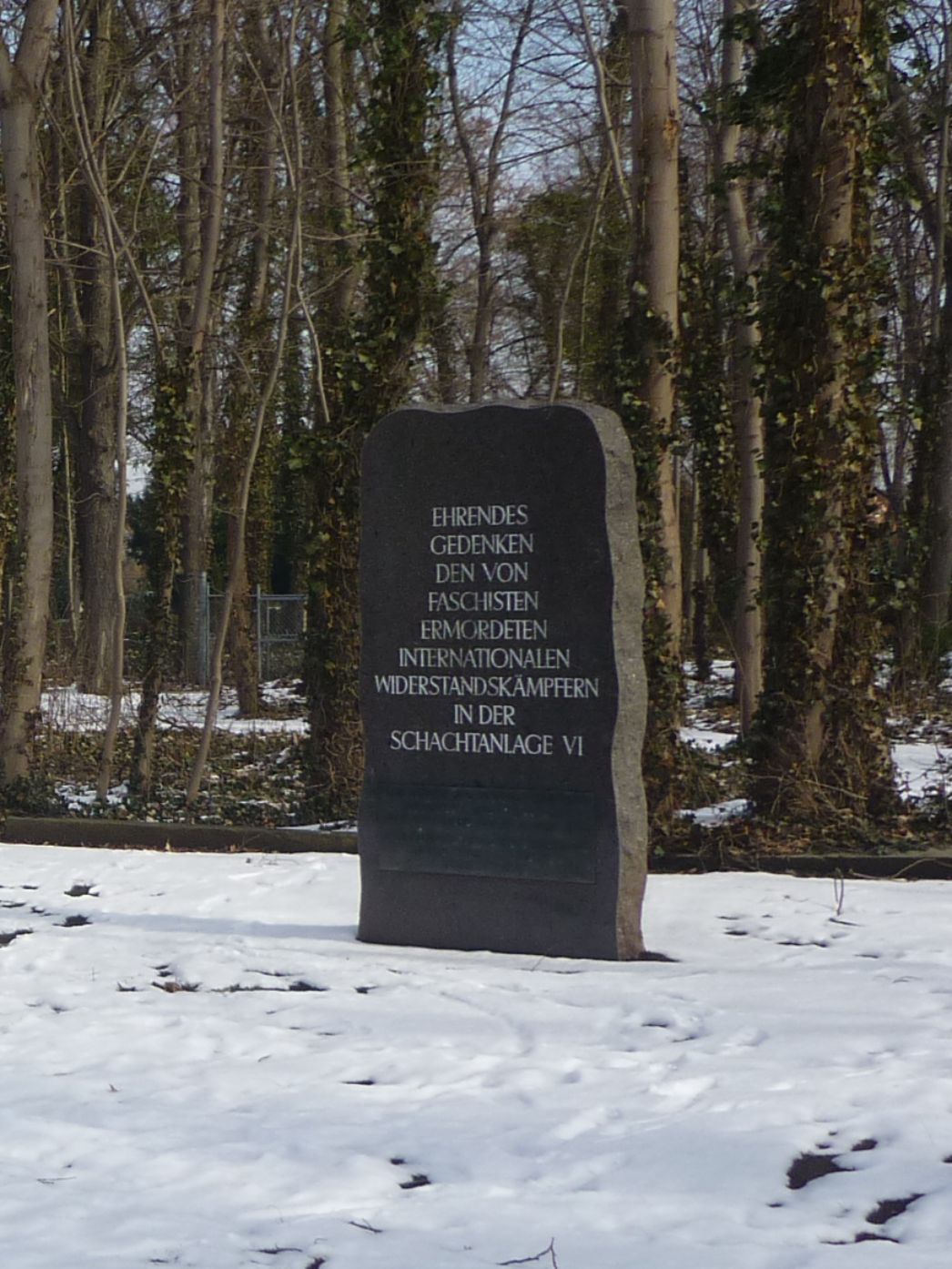

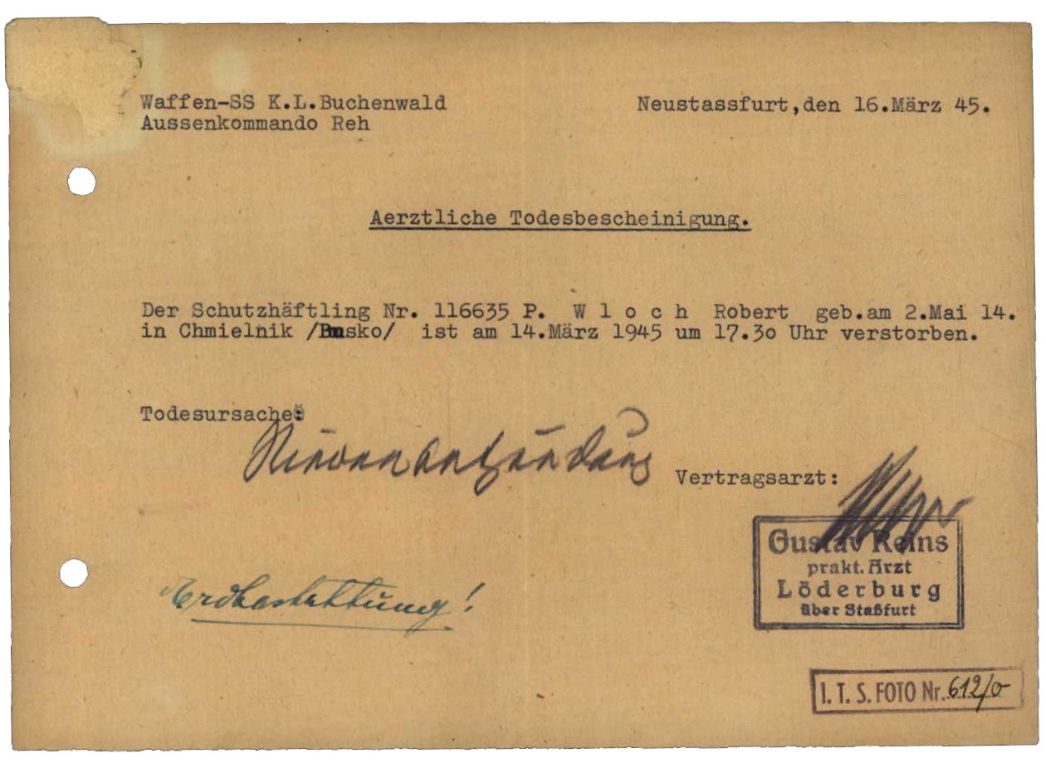

Im Sanitärgebäude, der sogenannten Waschbaracke, befand sich auch die Krankenstation des Lagers. Der als Häftlingsarzt eingesetzte Mediziner Félix Escudier aus dem südfranzösischen Marseille und ein französischer Pfleger kümmerten sich dort um die zahlreichen Kranken und Verletzten. Der SS-Oberscharführer Grosser beaufsichtigte die beiden als SS-Sanitäter. Die Totenscheine unterschrieb der als Vertragsarzt im benachbarten Löderburg niedergelassene Arzt Gustav Reins. Des Öfteren brachte die SS schwerkranke oder verletzte Häftlinge zurück ins Hauptlager Buchenwald. Insgesamt betraf dies rund 50 Männer. Mindestens 94 Häftlinge starben vor Ort in Staßfurt. Die Toten wurden Berichten zufolge bis Anfang März 1945 im Krematorium in Magdeburg eingeäschert und danach in fünf Massengräbern in der Nähe des Schachts VII in Unseburg begraben.

Bewachung

Als Kommandoführer im Außenlager Staßfurt setzte die Buchenwalder SS den SS-Sturmscharführer Karl Wagner (1896-1965) ein. Über ihn liegen keine weiteren Informationen vor. Für die Bewachung des Außenlagers waren im August 1944 30 SS-Wachposten vorgesehen. Im März 1945 bestand die Wachmannschaft vor Ort schließlich aus 49 SS-Männern. Eine Ermittlung der zentralen Stelle in Ludwigsburg wegen Tötungen von Häftlingen im Außenlager Staßfurt und auf dem Todesmarsch wurde 1976 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Am 11. April 1945 räumte die SS das Lager. Die Wachmänner trieben die rund 700 Häftlinge zu Fuß in Richtung Tschechoslowakei. Die Kranken befanden sich auf Karren, die von Pferden gezogen wurden. Der Marsch dauerte fast vier Wochen, in denen die Häftlinge mindestens 350 Kilometer zurücklegten. Sie marschierten durch Kossa, Raitzen und Clausnitz und erreichten Annaberg im Erzgebirge am 8. Mai 1945. Dort befreite die Rote Armee sie. Berichten zufolge überlebten mindestens 131 Häftlinge den Todesmarsch nicht. Regelmäßig soll es zu Erschießungen gekommen sein. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt. Einige von ihnen wurden in den Dörfern entlang der Marschroute begraben.

Literatur:

Un pas, encore un pas… pour survivre, Amicale des Anciens Déportés à Neu-Stassfurt, Amiens 1996.