Das Lager

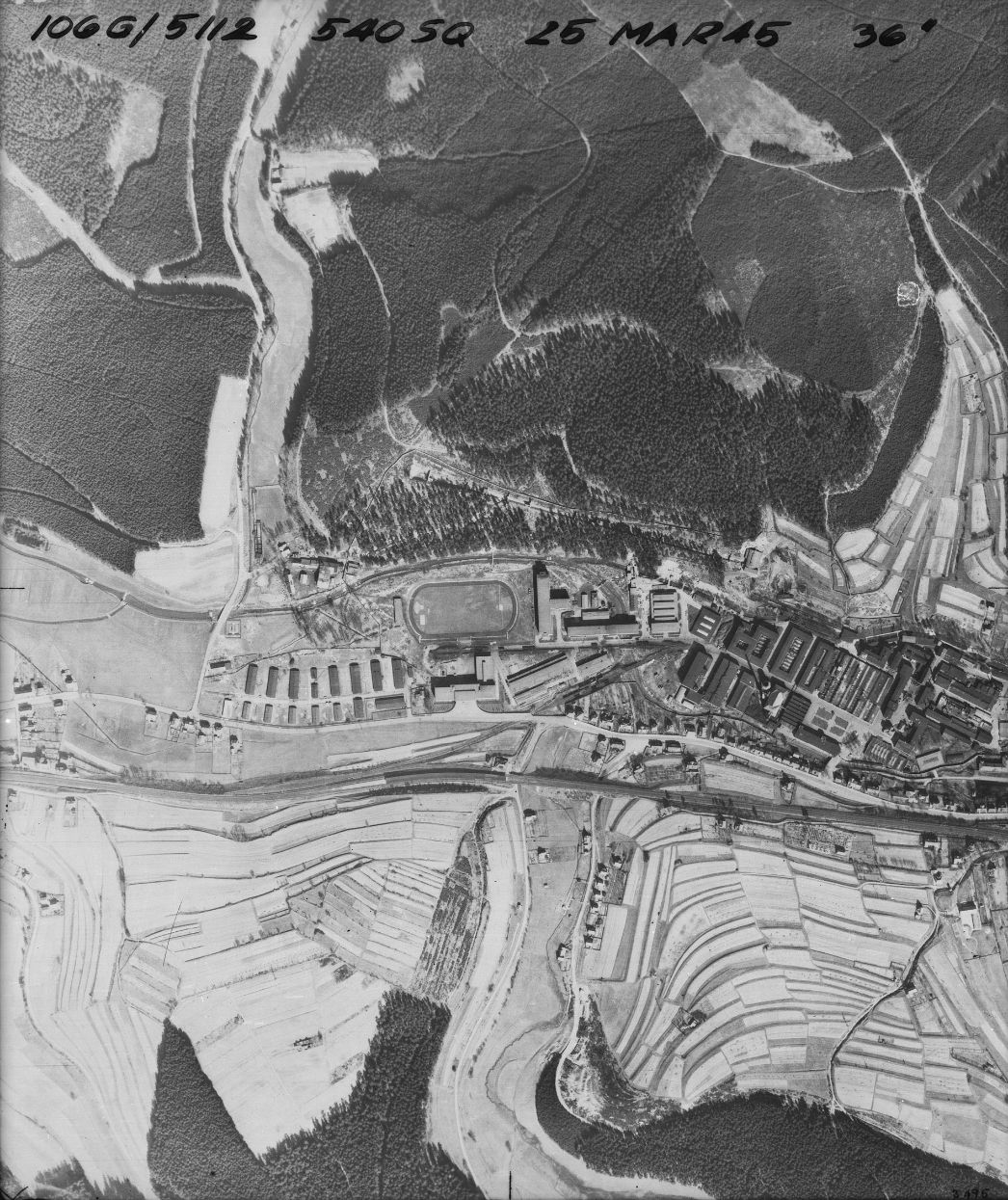

Die im 19. Jahrhundert von den Gebrüdern Simson gegründeten und in Suhl ansässigen Simson-Werke gehörten nach der Enteignung der Gründerfamilie seit 1936 zur „Wilhelm-Gustloff-NS-Industriestiftung“. Diese setzte bereits seit 1942 in ihrer Waffenfabrik in Weimar Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald ein. Im Jahr darauf forderte auch die Betriebsleitung des Gustloff-Werks in Suhl Häftlinge bei der SS an. Die im Juli 1943 eintreffenden Männer waren in einer Baracke auf dem weitläufigen Werksgelände westlich des Suhler Stadtzentrums zwischen der heutigen Meininger Straße und der Simsonstraße untergebracht. Die genaue Lage der Unterkunftsbaracke lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Berichten zufolge war sie von einem elektrisch geladenen Stacheldraht umgeben.

Die Häftlinge

80 Häftlinge brachte die SS am 15. Juli 1943 aus dem Konzentrationslager Buchenwald auf das Werksgelände in Suhl. Mindestens zwei Drittel der Männer stammten aus Polen. Viele von ihnen waren erst im Frühjahr 1943 als politische Häftlinge aus dem Konzentrationslager Majdanek bei Lublin nach Buchenwald überstellt worden. Die übrigen Männer kamen aus Deutschland, der Sowjetunion, aus Belgien, der Tschechoslowakei, Jugoslawien und den Niederlanden. Als Kapo des Suhler Arbeitskommandos setzte die SS den 41-jährigen Erich Koch ein, einen politischen Häftling aus dem thüringischen Ichtershausen bei Arnstadt. Die Belegung des Lagers umfasste während seiner rund zehnwöchigen Existenz konstant 80 Häftlinge. Männer, die ins Hauptlager zurückgeschickt wurden, ersetzte die SS durch neue Häftlinge. Insgesamt durchliefen somit 91 Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald das Suhler Außenlager.

Zwangsarbeit

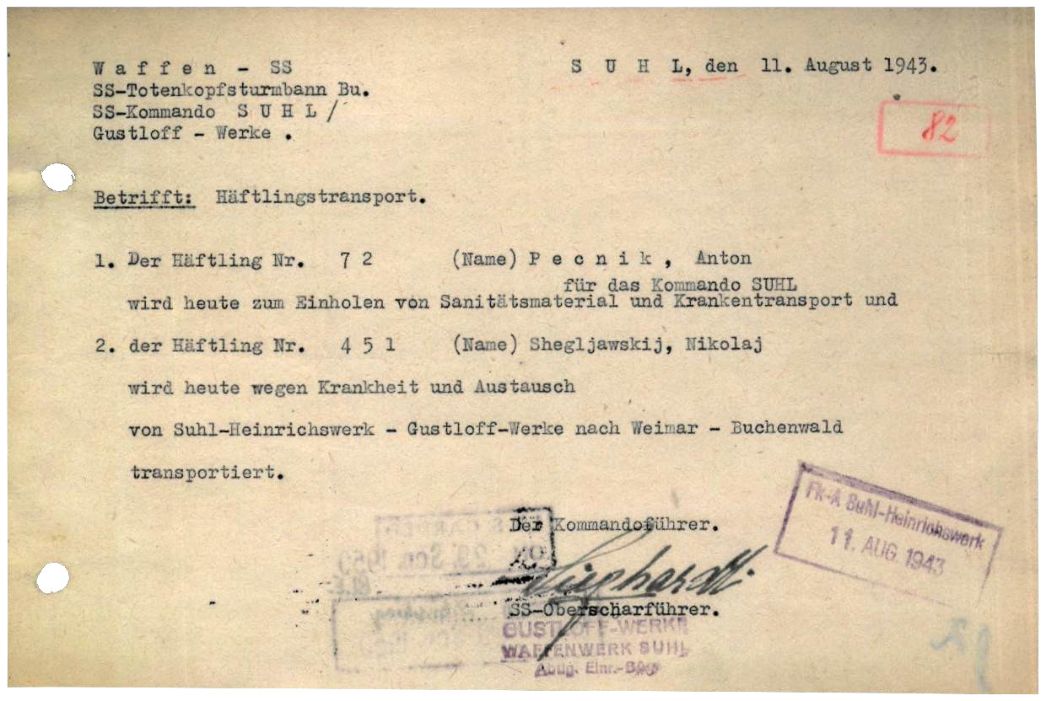

Die Betriebsleitung des Gustloff-Werks, das gleichzeitig auch unter dem Namen Heinrichswerk Suhl firmierte, setzte die Häftlinge ausschließlich zur Errichtung eines Barackenlagers ein, in dem ausländische Zwangsarbeitende untergebracht werden sollten. Lediglich fünf Häftlinge galten als Facharbeiter, alle übrigen als ungelernte Hilfsarbeiter. Gearbeitet wurde im ersten Monat von montags bis samstags mit einem arbeitsfreien Sonntag. Von Mitte August bis Ende September 1943 mussten alle Häftlinge ohne einen arbeitsfreien Tag durcharbeiten.

Krankheit und Tod

Als Krankenpfleger setzte die SS den jugoslawischen Häftling Anton Pečnik ein. Einzelne kranke Häftlinge lies sie zur Behandlung zurück ins Hauptlager Buchenwald bringen. Belegt ist ein Todesfall: Ein SS-Wachmann erschoss den 36-jährigen Polen Edward Piskorz am Morgen des 19. Juli 1943 bei einem angeblichen Fluchtversuch. Der Leichnam des vierfachen Familienvaters wurde nach Buchenwald gebracht und im dortigen Krematorium verbrannt.

Bewachung

Die Größe der SS-Wachmannschaft ist nicht bekannt. Kommandoführer war ein SS-Oberscharführer namens Sieghardt. Vermutlich handelte es sich um Josef Sieghardt (geb. 1896), der seit 1939 im Konzentrationslager Buchenwald tätig war. Später kommandierte er das Außenlager Düsseldorf-Derendorf und zeitweise das Lager in Magdeburg-Rothensee. Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft wegen Verbrechen im Außenlager Suhl wurden 1971 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Mit der Fertigstellung des Barackenlagers endete der Einsatz der Häftlinge in Suhl. Der 30. September 1943 war der letzte Arbeitstag. Vermutlich einen Tag später, am 1. Oktober 1943, brachte die SS die Häftlinge per Bahn zurück nach Buchenwald. Der Großteil von ihnen wurde einige Tage später zur Zwangsarbeit in das Außenlager nach Wuppertal geschickt.

Spuren und Gedenken

Das Gustloff-Werk in Suhl wurde nach Kriegsende teilweise demontiert und später in den Volkseigenen Betrieb Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl umgewandelt. 2002 ging das Nachfolgeunternehmen in Insolvenz. Auf dem ehemaligen Werksgelände ist heute der Gewerbepark Simson angesiedelt. Vor Ort erinnert nichts an die Existenz des KZ-Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps