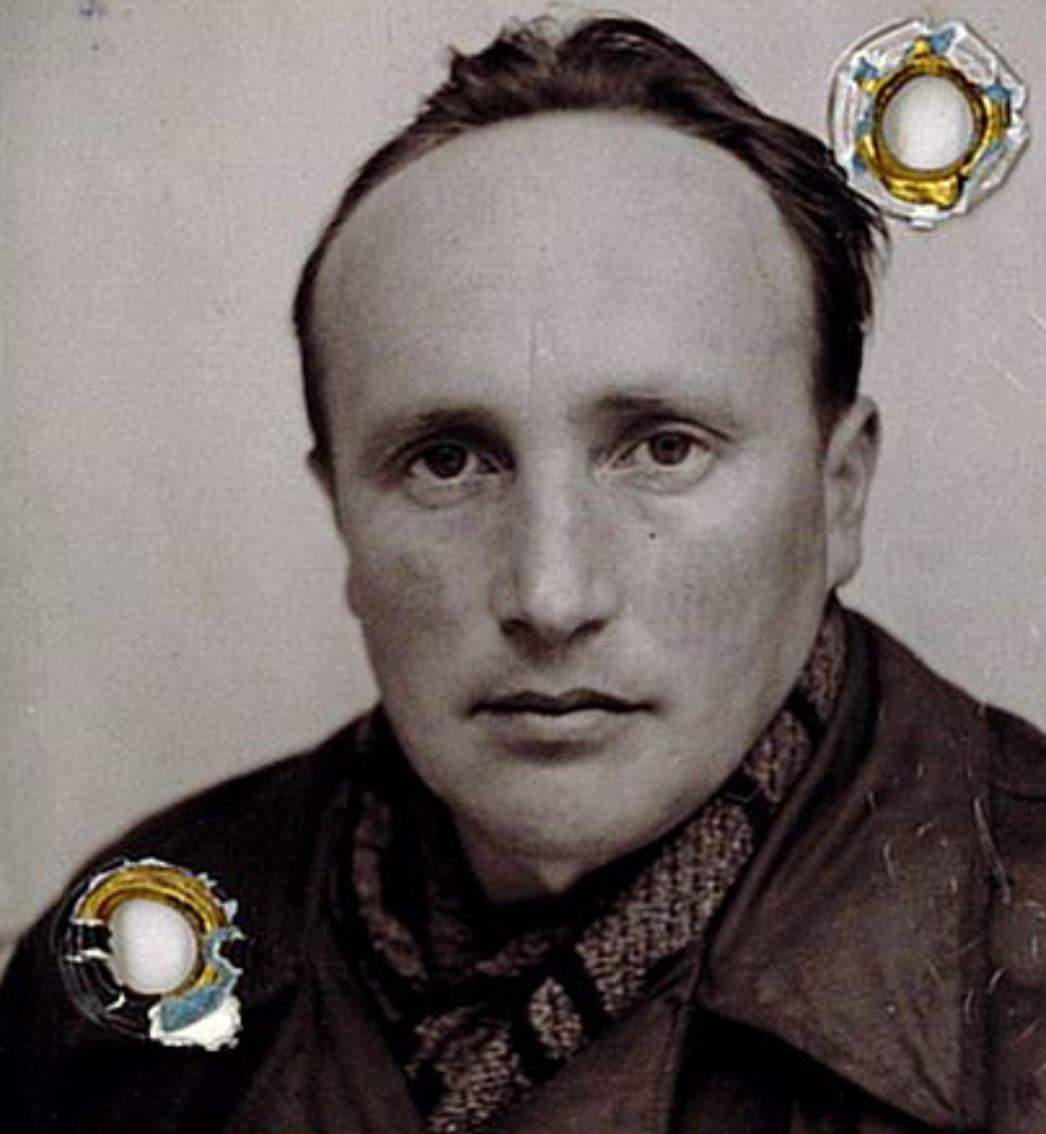

André Chicaud wurde am 26. März 1914 in Crozon-sur-Vauvre (Frankreich) in einer Bauernfamilie geboren. Mit 22 Jahren trat der gelernte Dreher in die Metallarbeitergewerkschaft ein, später auch in die Kommunistische Partei. Am Widerstand gegen die deutschen Besatzer war er in seiner Heimatregion führend beteiligt. 1941 verurteilte ihn ein Militärgericht in Clermont-Ferrand zu drei Jahren Gefängnis. Nach seiner Entlassung 1944 internierte ihn die französische Gendarmerie im Internierungslager Saint-Sulpice-la-Pointe. Nach der Übergabe an die deutschen Besatzer kam er im Juli 1944 nach Buchenwald und später bis zur Befreiung nach Weferlingen. Bis in die 1970er-Jahre war er als Lokalpolitiker aktiv. André Chicaud starb im Jahr 2000 mit 85 Jahren.

Aus den Erinnerungen von André Emmanuel Chicaud

Ankunft in Weferlingen

„In einem kleinen Bahnhof öffnen sich die Türen der Waggons. Frauen wollten uns etwas zu trinken geben, sie wurden von der SS abgewiesen. Wir sind auf unser Schicksal fixiert: Entlang der Gleise, Salz und weiter ein Schacht, wie im Bergbauland. Das Lager liegt zwei Kilometer vom Bahnhof entfernt, in einer kleinen Ecke, auf sandigem Boden, entlang eines schönen Buchenwaldes.

Kein Wasser zum Trinken oder Waschen. Ein tragbarer Tank versorgt die SS und die Küchen. Wir schlafen in großen Baracken, wie unsere Tanzsäle. Auf den Holzdielen eine dünne Schicht Holzspäne, die in den ersten Wochen verschwinden. Zum Schlafen hat jeder eine kleine dünne Decke. Der durchbrochene, schlechtsitzende Parkettboden wurde auf Stelzen montiert. Die Wände waren aus Leinwand wie das Dach, das wie eine riesige Spitze aussah, die mit schmutziger Farbe verschmiert war, mit einem Farbverlauf ins Grün. Dies war unser Nachtquartier bis zum 15. Dezember. Wir schliefen zusammengekauert, zum Glück, sonst hätte uns die Kälte ohne menschliche Wärme alle ausgelöscht.“

Tagesablauf

„Die Schüssel: einmal am Tag, auf dem Heimweg von der Arbeit. Morgens, ein Viertel Kräutertee, die Portion Brot von 200 bis 300 g, je nach Tag, der Laib für 6 oder 7. Der Hungerlohn, drei Viertel eines Liters, mit Steckrüben, Mangoldblättern, mehlige Schweinekartoffeln. All dieses Essen für 12 Stunden ununterbrochene, zermürbende Arbeit die ganze Woche. 84 Stunden.

Zur Mine waren es 1.500 Meter, manchmal ebenso viel in den Stollen. Die unbefestigte Straße schlammig und schwer zu gehen. Wir mussten in Fünferreihen schnell laufen. Bei der Rückkehr von der Arbeit [mussten wir] mindestens zwei Stunden Appell [stehen], bei jedem Wetter, 100 im Karree, alles von Beleidigungen und Schlägen begleitet. Die ersten Tage aßen wir zu zweit oder zu dritt aus der gleichen Schüssel. Es gab nicht genug. Manchmal ein Stück Margarine, Ersatz für Kohle. Gegen 22 Uhr schlafen und um 4 Uhr morgens aufwachen. In der Mine arbeiteten zwei 12-Stunden-Schichten, eine nachts, eine tagsüber. Die in der Nacht war die anstrengendste, aber wir konnten den Tag sehen. In der Nacht war es unmöglich zu schlafen wegen der SS und den Kapos.

Kein Wasser, keine Hygiene. Feldtoiletten statt W.C. In 9 Monaten haben wir dreimal Hemd und Unterhose gewechselt. Lumpen, denen Beine oder Ärmel fehlten. Läuse fanden einen sehr günstigen Boden, und ihre Fortpflanzung war unmöglich aufzuhalten.“

Im Schacht

„Die Minenschächte, 450 Meter tief. Der Abstieg der Förderkörbe, in denen wir gestapelt waren, wurde von einer alten Dampfmaschine angetrieben. Ich blieb einmal mitten in einem Schacht stecken, ohne Licht für mehr als zwei Stunden. Wir waren eingeklemmt wie Sardinen in der Büchse. Es wurde gesagt, dass das Bergwerk 14 Kilometer Stollen hatte. Das Salz wurde draußen nicht mehr gebraucht. Wir gruben riesige Räume, um Maschinen zu installieren, die aus Magdeburg kamen, und das entfernte Salz wurde verwendet, um alte Galerien zu versiegeln. Die Räume von 4 Metern Höhe, 100 Metern Länge, 50 Breite, hatten nur den Boden planiert, um die Maschinen zu installieren, die glücklicherweise kaum Zeit gehabt haben, um sich zu drehen. Manchmal haben wir Maschinen auf Rollen durch die Galerien in die Hallen gezogen, wie die Wolgaschiffer. Rufe der Kapos: Schnell, Schnell! Los! Los! Begleitet von Schlägen.

Junge russische und polnische Deportierte arbeiteten dort. Die Mine wurde durch Blut und Schweiß wie in Dora in eine riesige unterirdische Kriegsfabrik verwandelt. Unsere Aufgabe war es daher, die Waggons, feste oder kippende Loren zu beladen, sie in alte Galerien zu schieben, sie zu leeren, wo andere Sträflinge das Salz verpackten. Der schwierigste Teil war der ‚Transport‘. Die vollen und leeren Wagen zwölf Stunden lang schieben, sie auf Schienen setzen, wenn sie entgleisen; viele Kilometer mit schlechten Schuhen, aus Segeltuch, Holzsohlen und ohne Socken. Die vollen Müllcontainer wogen zwischen tausend und fünfzehnhundert Kilo. Die Tragkörbe, die kleinen, wurden auf den Rücken eines Mannes geladen und auf die gleiche Weise wieder auf die Schiene gebracht. Ich habe davon einen Leistenbruch bekommen. Das Material war sehr mangelhaft, der Weg der Schienen verfault, die Mine war vor dem Krieg aufgegeben worden.

Eine weitere sehr harte Arbeit war das Aufräumen hinter den Bohrern, wo eine Wolke aus feinem Salz entstand, die die Nase ununterbrochen laufen ließ. Es wird behauptet, dass es gut für die Heilung von Schupfen ist... Solange es nicht zu lange dauert. In den großen Hallen beluden die Bagger selbst die Waggons, auch hier viel Staub und kein Absaugen der verschmutzten Luft. Alle zwei Stunden eine Dynamitexplosion, um das Salz zu brechen. Das waren etwa zwanzig Meter verbrannte Patronen, Stör- und Zündarbeiten, die von deutschen Zivilisten durchgeführt wurden, die nur 8 Stunden Arbeit leisteten. Nach der Explosion, zurückgezogen in einer Galerie, um uns vor der Explosion zu schützen, kehrten wir durch eine langsame, dicke, gelbliche Wolke zurück, die einen an der Kehle packte, die Kostüme der Sträflinge durchdrang, die sie nie verließ.

Das Gesicht wurde erdig, der Geruch hartnäckig, der Salzstaub drang überall ein, verklebte die Streifen.“

Krankheit

„Der Sträfling in der Mine war viel mehr belastet als derjenige, der draußen arbeitete. Der einzige Vorteil war der Schutz vor Kälte und schlechtem Wetter. Pass auf den mit Salz versetzten Abrieb auf, der Nagelgeschwüre, Phlegmone oder Wundbrand brachte. Mein persönliches Leiden, und ich war nicht der einzige, waren zwei Nagelgeschwüre an meiner linken Hand und nach einer Verletzung durch einen Salzblock eine Phlegmone, welche ein Deportierter, Dr. Robert aus Charlieu (Loire), Arzt des Kommandos, unter SS-Kontrolle durch drakonische Methoden und ein paar Tage Ruhe heilte. Ich tauchte meine Hand bis zu meinem Handgelenk in schmutziges Wasser (sauberes Wasser fehlte), voller Eiter, das gerade gekocht hatte, es war grauenhaft. Man musste versuchen, bis zum Sieg zu leben. In dieser Brühe zählte ich bis 30. Es hat den Schmerz geheilt. Verbände aus Papier alle drei Tage und wenige Medikamente. Nach ein paar freien Tagen [und] lästiger Lagerarbeit, habe ich mich ein wenig erholt. Die Haut ist total verbrannt und verfault. Wenn es die Phlegmone nicht getötet hätte, hätte es Wundbrand, großes Leid und sicherlich Tod gebracht, wie bei vielen Deportierten. Ich habe gesehen, wie der große Zeh eines Brasilianers, der Wundbrand hatte, ohne Betäubung auf einer Bank abgeschnitten wurde. Der Schmerz kam hauptsächlich von der Blutvergiftung. Als ich zurückkam, hatte ich außerdem ein verrottetes Loch im Knöchel, das ich aber mit gutem Essen und Sulfonamiden geheilt habe. In einigen schlecht belüfteten Galerien waren Kopfschmerzen und Schwindel häufig. Die Decke war niedrig und man konnte nicht stehenbleiben und das zwölf Stunden lang, aber da gab es keine SS.“

Befreiung

„Bei der Befreiung gab es viele Tote und alle Deportierten waren erschöpft. Es ist eine Frage der Zeit gewesen; es wäre der Tod für alle gewesen, wenn es länger gedauert hätte. Glücklicherweise mussten wir die langen Todesmärsche vor der Ankunft der Alliierten nicht miterleben. Zwei Stunden vor dem Eintreffen der amerikanischen Panzer am 12. April 1945 wollten die jungen SS-Leute uns vernichten. Der Kommandant und einige alte SS-Männer widersetzten sich dem Massaker. Sie ließen die Kapos frei. Ich kannte einen alten Wachposten in SS-Uniform, 2. Klasse, der in diesem Kommando eingesetzt worden war. Er war ein ehemaliger Kommandant aus dem Ersten Weltkrieg. Er war Republikaner und Antifaschist und wünschte sich insgeheim die Niederlage Hitlers. Er sprach sehr gut Französisch und berichtete meinem Kameraden Georges Chabridon aus Moulin (Allier) und mir über aktuelle Ereignisse. Wir sahen seine Papiere mit seinem Dienstgrad. Er wünschte uns eine gute Heimreise.“

Aus: Erinnerungsbericht André Chicauds, in: Le Serment, Nr. 206 (1989), S. 13 f. (Übersetzung aus dem Französischen)