Die Häftlinge

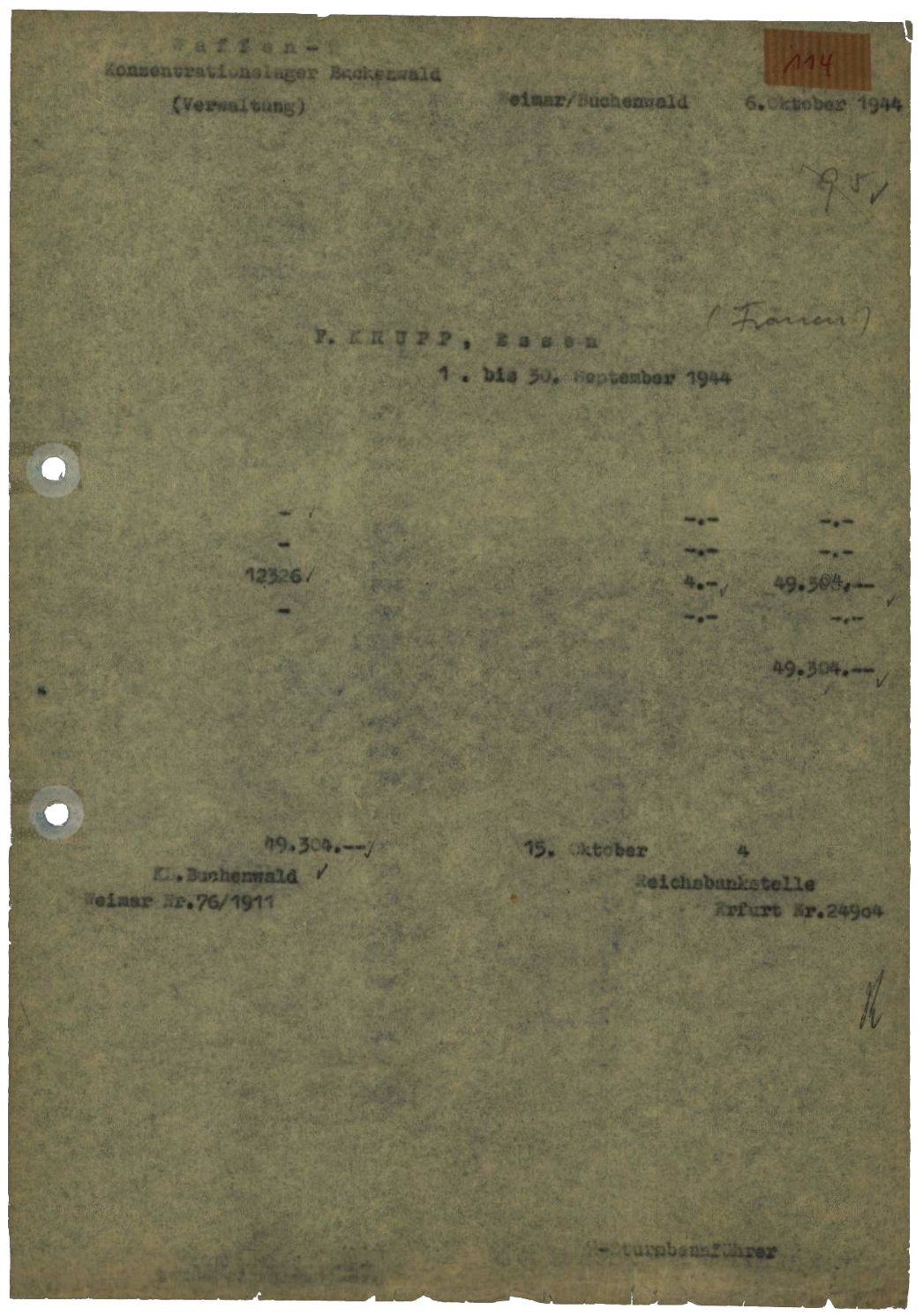

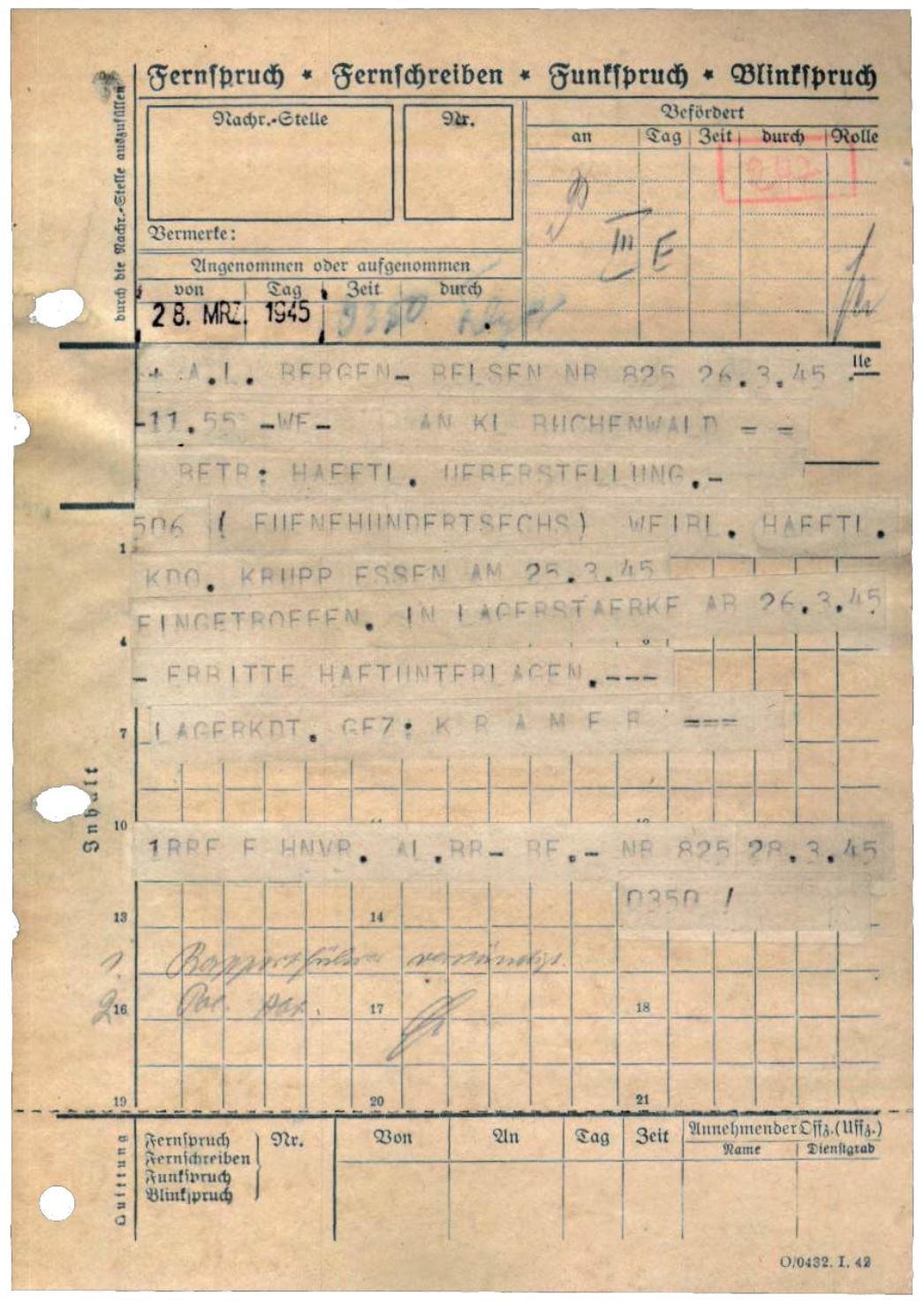

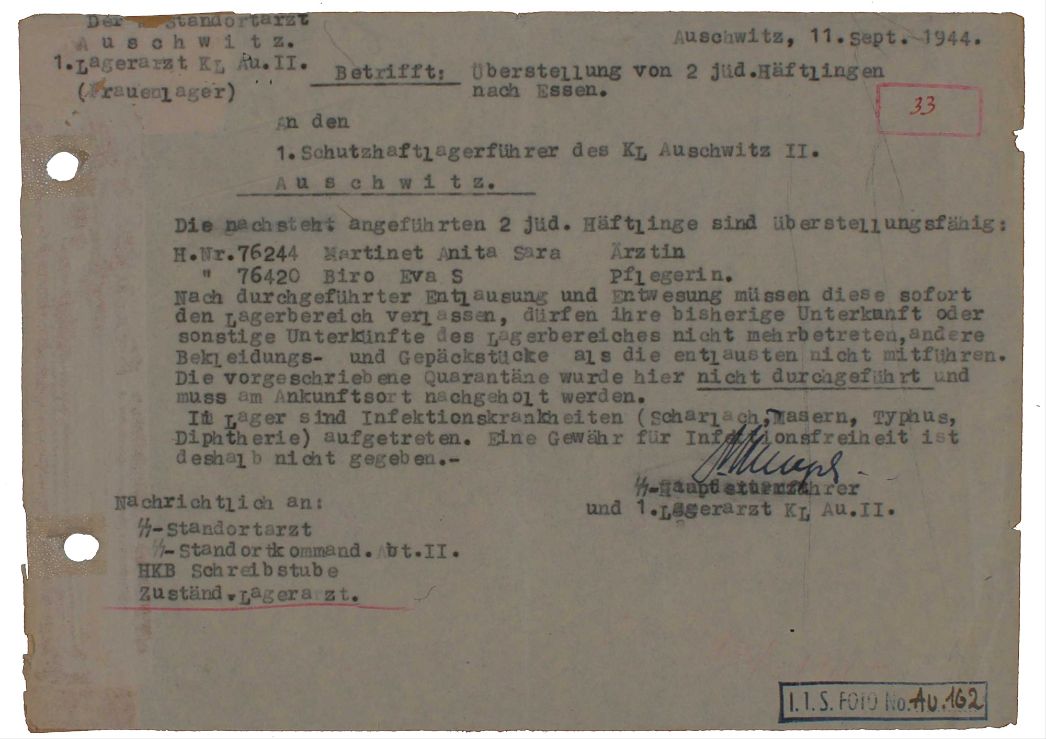

Am 20. August 1944 reisten Vertreter der Krupp AG nach Gelsenkirchen in das dortige Frauenaußenlager bei der Gelsenberg Benzin AG. Dort suchten sie 520 jüdische Mädchen und Frauen für den Einsatz in der Gussstahlfabrik in Essen aus. Ursprünglich hatte die Firmenleitung bei der SS 2.000 jüdische Männer angefordert. Diese waren jedoch nicht verfügbar. Für die Arbeit in der Fabrik galten Frauen als ungeeignet. Dennoch stimmte Krupp ihrem Einsatz zu. Per Straßenbahn brachte die SS die Jüdinnen am 25. August 1944 nach Essen. Die meisten von ihnen waren zwischen 20 und 30 Jahre alt – die Jüngste erst 13. Die Mädchen und Frauen stammten alle aus Ungarn oder angrenzenden Ländern, die seit 1940 zu Ungarn gehörten. Im Frühjahr 1944 waren sie mit ihren Familien nach Auschwitz deportiert worden. Weil sie als arbeitsfähig galten, hatten sie die Selektionen dort überlebt. Zur Zwangsarbeit bei der Gelsenberg Benzin AG waren sie Anfang Juli nach Gelsenkirchen gebracht worden. Zwei weitere Frauen ließ die SS aus Auschwitz nach Essen bringen. Insgesamt durchliefen somit 522 Frauen das „SS-Kommando Krupp Essen“, so die offizielle Bezeichnung des Lagers, das als „jüdisches Außenkommando“ galt.

Bewachung

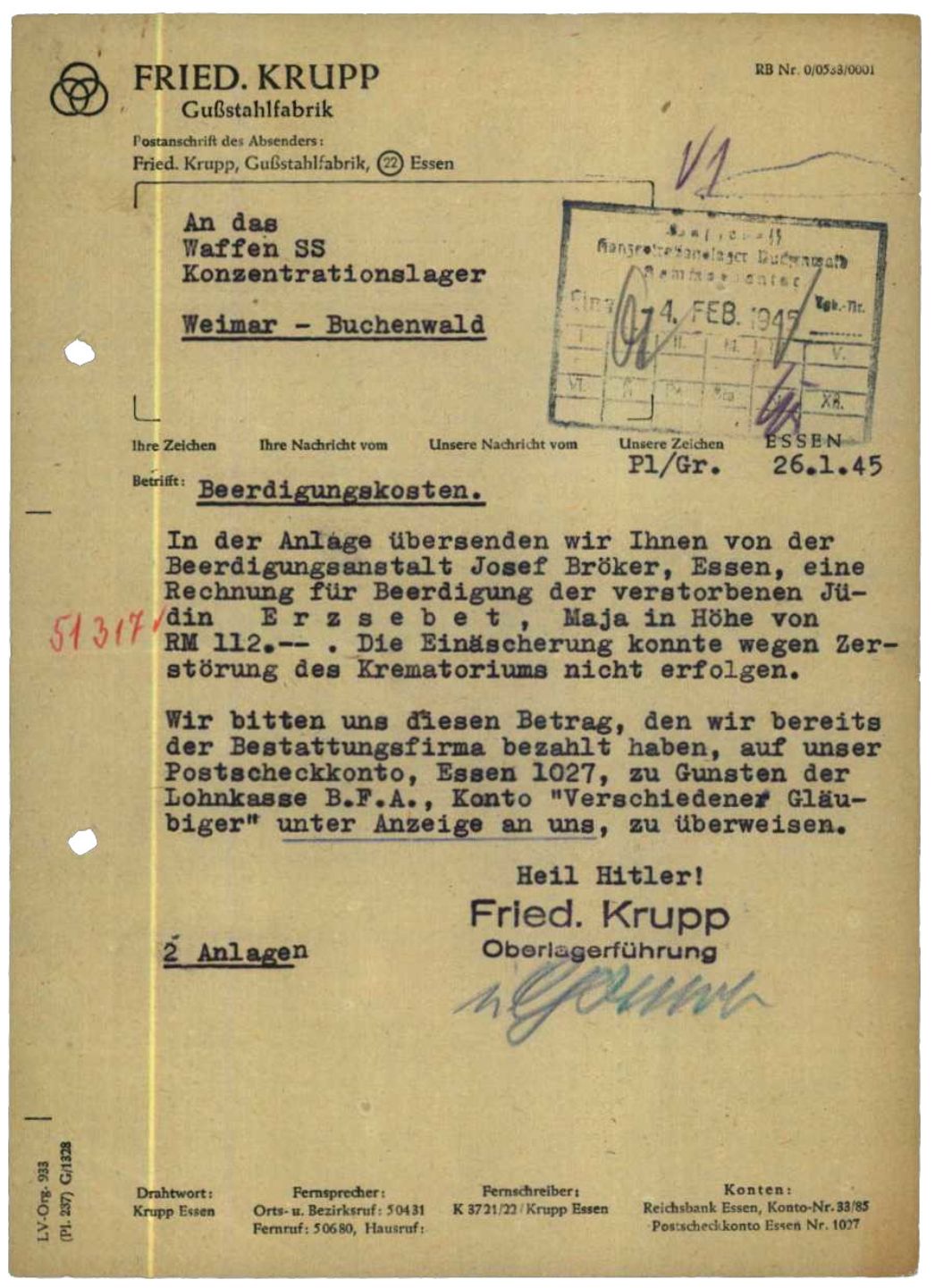

Die Wachmannschaft in der Humboldtstraße umfasste Ende November 1944 insgesamt 18 SS-Männer und 34 SS-Aufseherinnen. Vor der Einrichtung des Lagers hatte sich die Krupp AG dazu verpflichtet, mehrere Dutzend Frauen aus der Belegschaft von der SS zu Aufseherinnen ausbilden zu lassen. Nach einem Kurzlehrgang im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück übernahmen sie Aufsichtsfunktionen in den Frauenaußenlagern. SS-Oberscharführer Albert Rieck (1914-1963) kommandierte die Wachmannschaft. Unter den Häftlingen galt er als äußerst gewalttätig. Als Oberaufseherin fungierte die 32-jährige Emma Theis(s)en (1912-1959). Ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden wurde 1973 wegen des Todes der Beschuldigten eingestellt. Zwölf Manager der Krupp AG um den Firmeninhaber Alfried Krupp von Bohlen und Halbach mussten sich 1947 vor einem amerikanischen Militärgericht in Nürnberg verantworten, unter anderem wegen der Ausbeutung der jüdischen Zwangsarbeiterinnen. Elf der Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen von bis zu zwölf Jahren verurteilt.

Spuren und Gedenken

Der Krupp-Konzern ließ nach dem Krieg auf dem ehemaligen Lagergelände an der Humboldtstraße eine Wohnsiedlung für Beschäftigte des Unternehmens bauen. Spuren des Lagers sind heute keine mehr vorhanden. An der Humboldtstraße/Ecke Regenbogenweg informiert seit 1989 eine Hinweistafel über die Existenz des KZ-Außenlagers. Sie wurde von der Stadt Essen errichtet. An der Markscheide 50, der Adresse, wo einige der geflohenen Jüdinnen untergebracht wurden, erinnert eine Informationstafel an die Rettung der sechs Frauen und ihrer Helfer und Helferinnen.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Ulrich Herbert, Von Auschwitz nach Essen. Die Geschichte des KZ-Außenlagers Humboldtstraße, in: Dachauer Hefte, Heft 2 (1986), S. 13-34.

Ernst Schmidt, Lichter in der Finsternis. Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945, Band 2, Essen 1988.

Michael Zimmermann, Essen (Humboldtstraße), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: München 2006, S. 436-439.