Das Lager

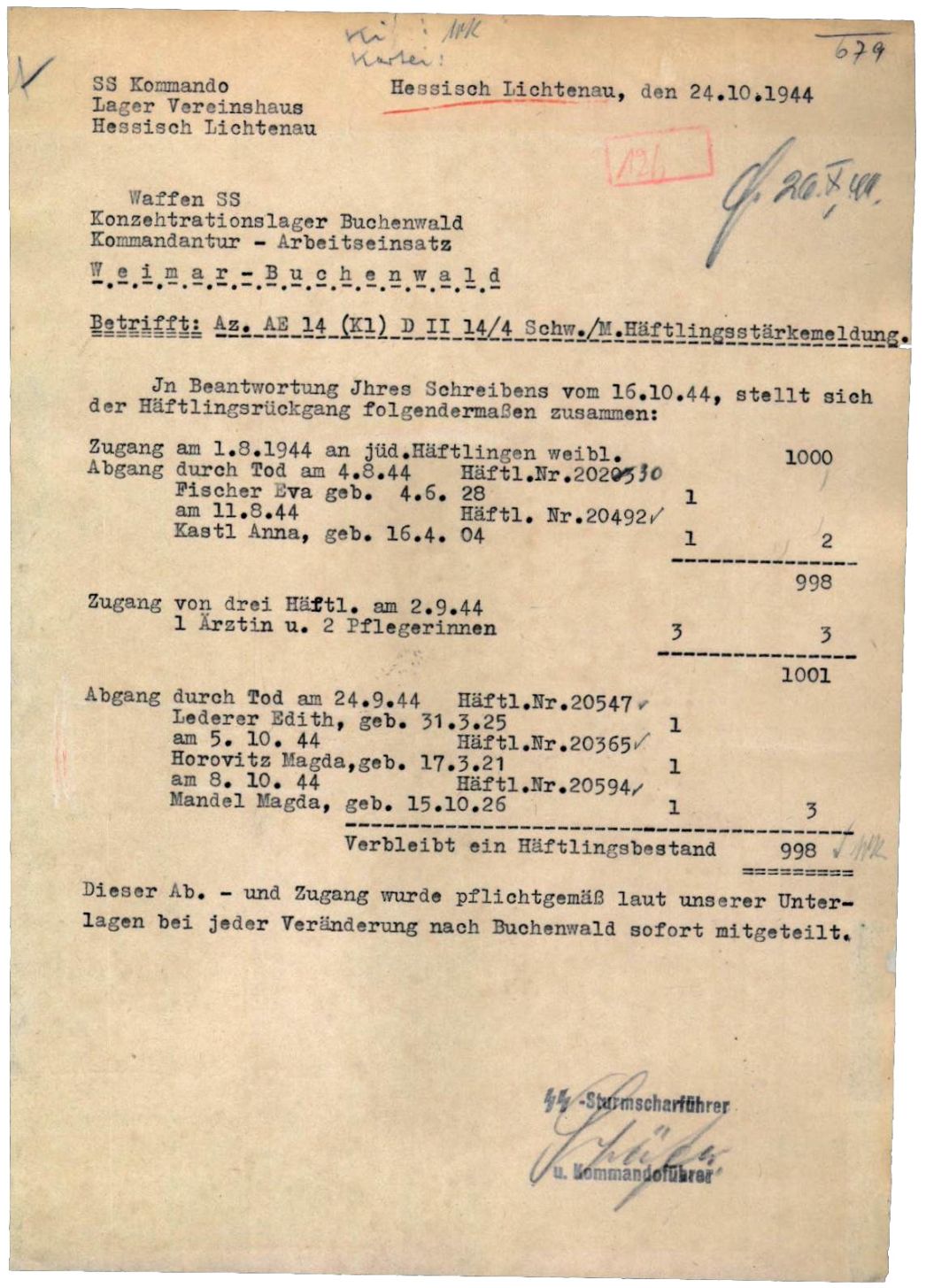

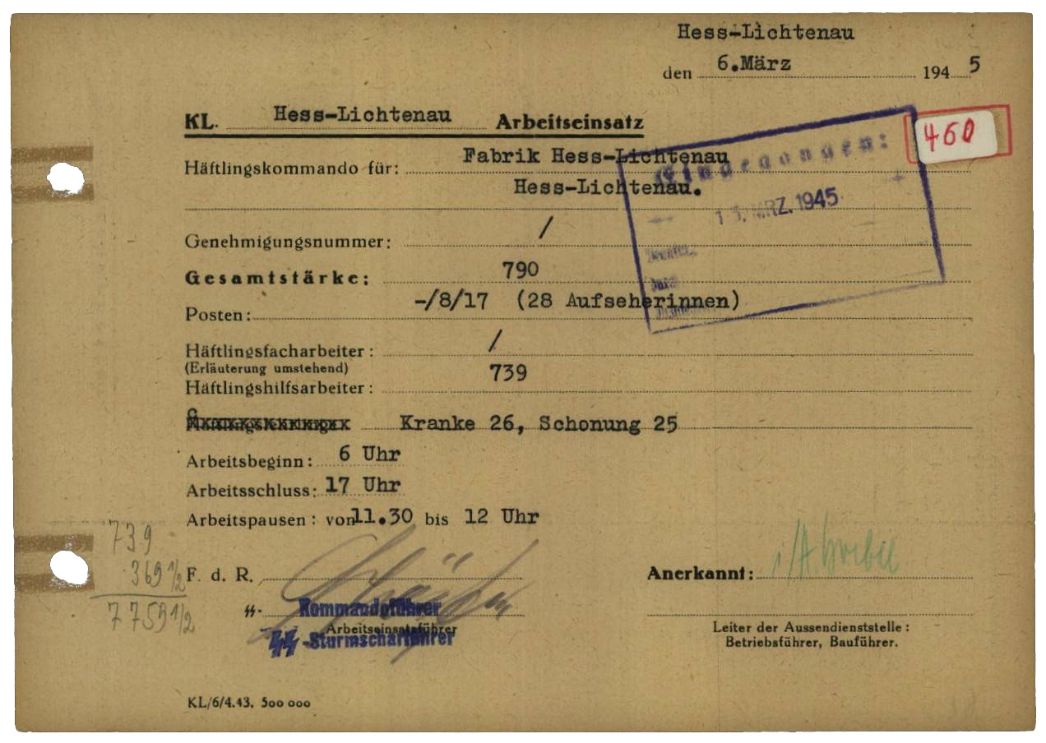

Im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht begann ab 1936 der Bau der Sprengstofffabrik im heutigen Ortsteil Hirschhagen der hessischen Kleinstadt Hessisch Lichtenau, 20 km südöstlich von Kassel. Betrieben wurde das Werk von der Gesellschaft m.b.H. zur Verwertung chemischer Erzeugnisse (kurz Verwertchemie), die ein Tochterunternehmen der Dynamit Nobel AG war. In den Kriegsjahren arbeiteten in der Sprengstofffabrik hauptsächlich deutsche Frauen, ausländische Zwangsarbeitende und Kriegsgefangene. Ab Anfang August 1944 setzte die Werksleitung zusätzlich 1.000 weibliche KZ-Häftlinge ein. Die Jüdinnen waren im „Lager Vereinshaus“ am südlichen Stadtrand zwischen der heutigen Heinrichstraße und der Hopfelder Straße untergebracht. Das mit Stacheldraht umzäunte Lager bestand aus zehn hölzernen Wohnbaracken und mehreren Funktionsgebäuden und hatte zuvor als Unterkunft für Bauarbeiter gedient. Die rund fünf Kilometer lange Strecke zur Fabrik mussten die Frauen in der Regel zu Fuß zurücklegen. Zeitweise wurden sie mit einem Zug gefahren. Die offizielle Bezeichnung des Lagers lautete „SS Kommando Lager Vereinshaus Hessisch Lichtenau“. Mitte August 1944 richtete die Verwertchemie im hessischen (Stadt)Allendorf ein zweites Frauenaußenlager ein.

Krankheit und Tod

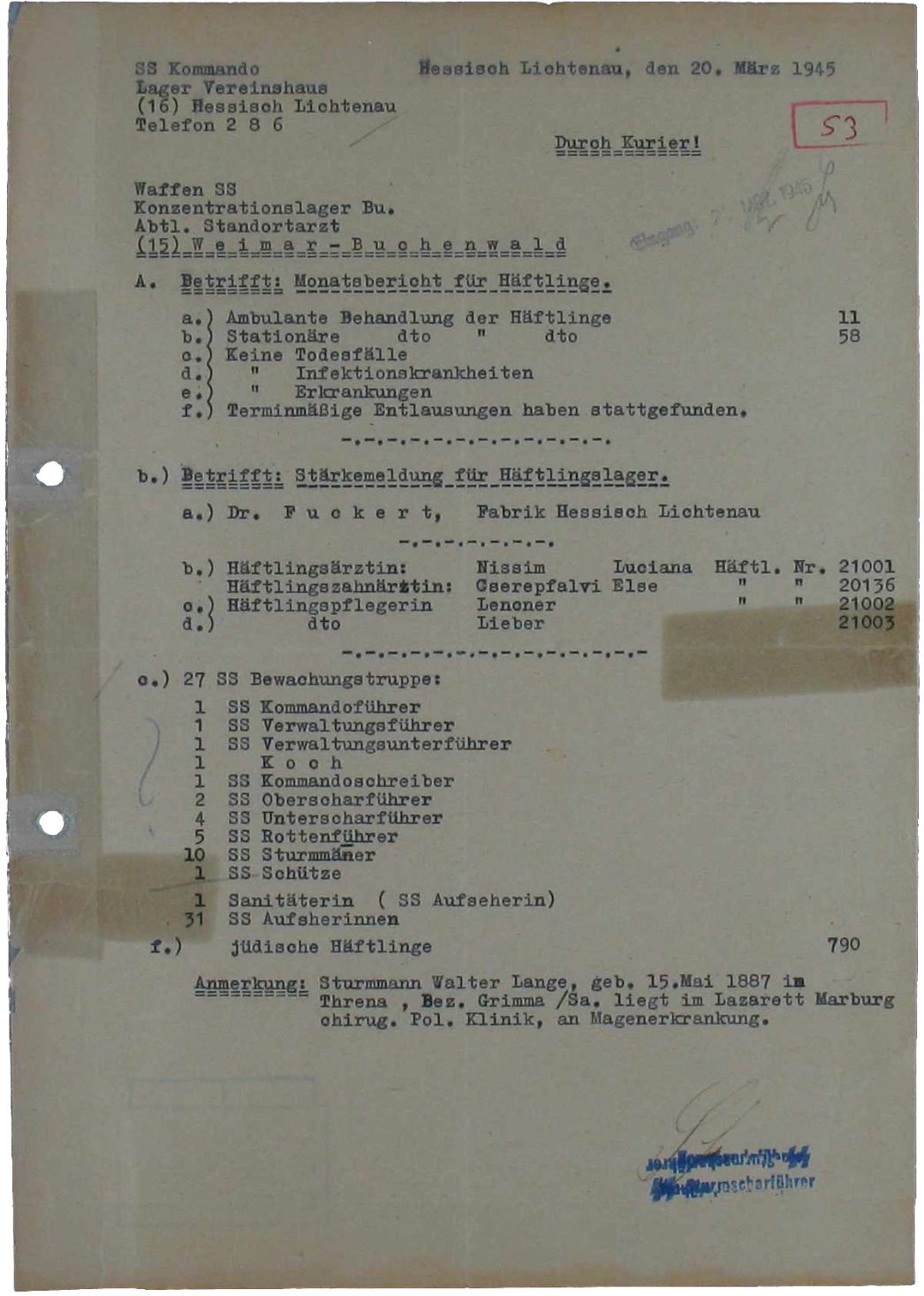

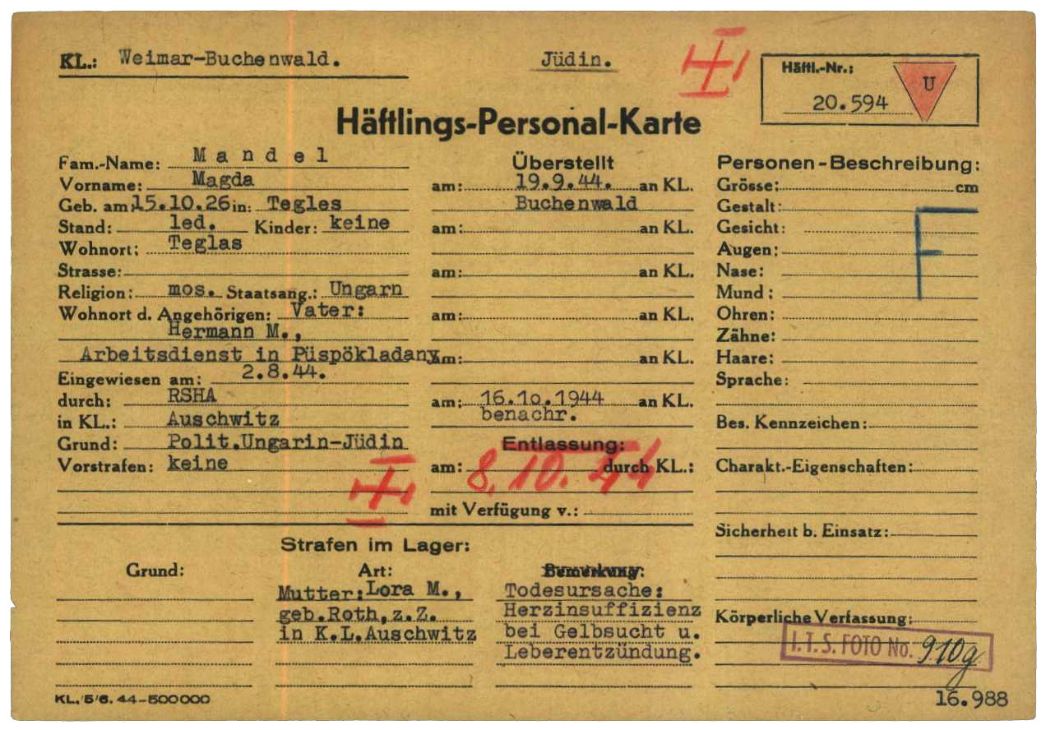

Im Lager gab es eine Krankenstation, in der sich die Medizinerin Luciana Nissim aus Turin als Häftlingsärztin gemeinsam mit zwei Pflegerinnen um die Kranken kümmerte. Für Zahnbehandlungen war eine ungarische Zahnärztin zuständig. SS-Sanitäter Unterscharführer Odenhusen und der Betriebsarzt der Fabrik, Dr. Walter Fuckert, überwachten sie. Im ersten Monat war die Zahl der Kranken sehr hoch. Zwischen 100 und 200 Frauen wurden in dieser Zeit in den täglichen Arbeitseinsatzmeldungen als krank, „schwach“ oder „in Schonung“ gekennzeichnet. Am 27. Oktober 1944 brachte die SS 206 Frauen, die als zu krank zum Arbeiten galten, zurück nach Auschwitz-Birkenau. Vermutlich ermordete die SS sie dort unmittelbar nach der Ankunft. Zwei weitere Frauen, darunter eine im achten Monat Schwangere, schob die SS im Januar 1945 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen ab, wo sich ihre Spur verliert. Die Frauen im Lager litten vor allem an Folgen des Umgangs mit den giftigen Sprengstoffen. Insgesamt sind für das Lager fünf Todesfälle belegt. Als Todesursachen führte die SS Scharlach, Lebervergiftung, Lungenentzündung und Herzschwäche an. Die Toten ließ die SS im Krematorium in Kassel einäschern.

Räumung

Vermutlich am 29. März 1945 wurde das Lager aufgrund der herannahenden Front aufgelöst. Die SS schickte die 790 in Hessisch Lichtenau verbliebenen Jüdinnen per Bahn nach Leipzig. Mehreren Frauen gelang es, sich vor Abfahrt des Zuges zu verstecken. Belegt ist, dass am 5. April 1945 ein Transport mit 500 Häftlingen von Hessisch Lichtenau in das Frauenaußenlager Leipzig-Schönau kam. Erwähnt wird auch das Außenlager Thekla, in dem die Frauen zumindest einige Tage in einem abgetrennten Bereich untergebracht waren. Im Rahmen der Räumung der verschiedenen Lager in Leipzig wurden die Frauen gezwungen, in verschiedenen Kolonnen von Leipzig aus nach Süden und Osten zu marschieren. Berichten zufolge befreiten amerikanische Truppen einen Großteil der Frauen am 25. April 1945 in Wurzen, 35 km von Leipzig-Schönau entfernt. Das Schicksal der übrigen Häftlinge ist nicht bekannt.

Literatur:

Irmgard Seidel, Hessisch-Lichtenau, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 460-462.

Dieter Vaupel, Das Außenkommando Hess. Lichtenau des Konzentrationslagers Buchenwald 1944/45. Eine Dokumentation (Nationalsozialismus in Nordhessen 3), Kassel 1984.