©Luftbilddatenbank Dr. Carls

©Luftbilddatenbank Dr. Carls

Das Lager

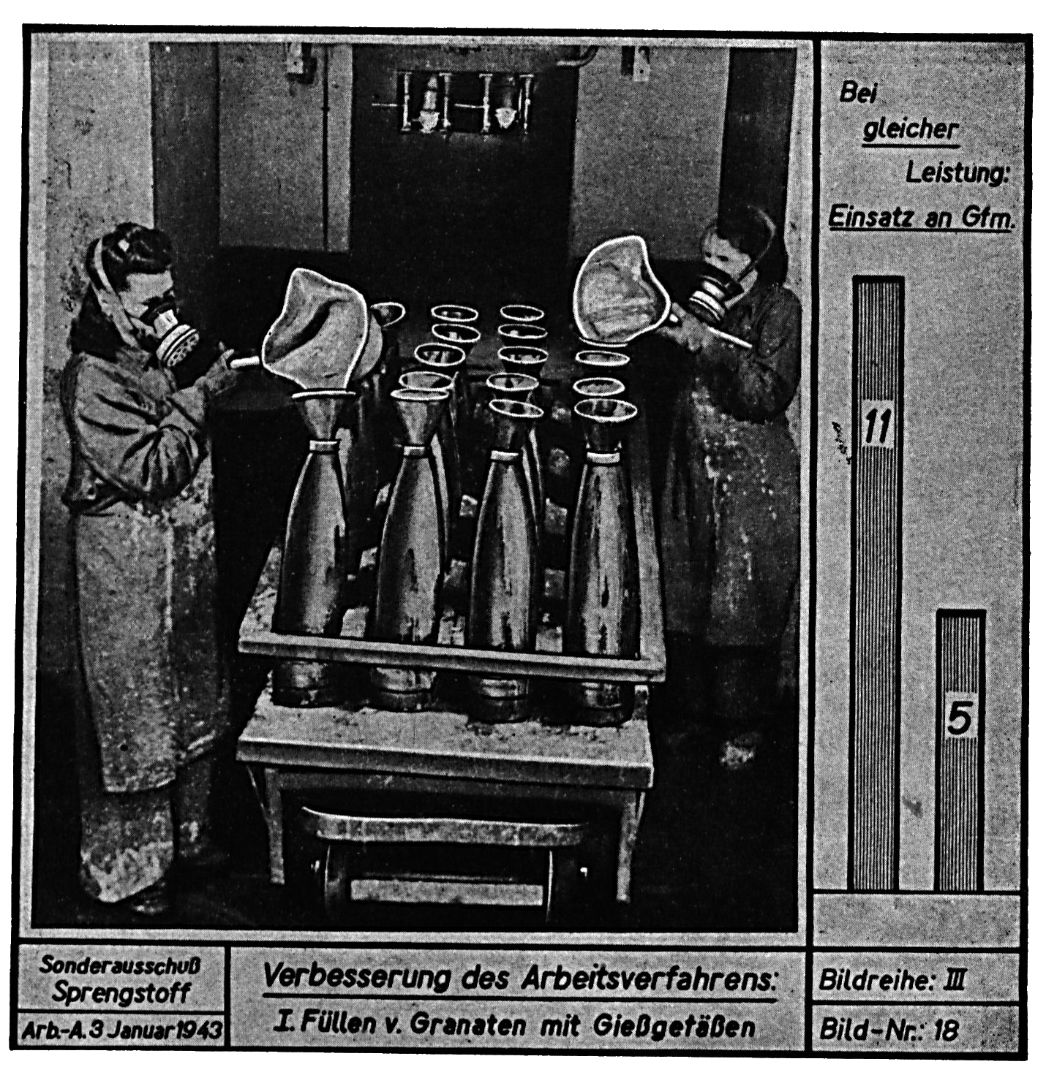

In der 1.500 Einwohner und Einwohnerinnen zählenden oberhessischen Gemeinde Allendorf (heute Stadtallendorf) entstand seit 1938 ein Rüstungszentrum mit zwei Sprengstofffabriken. In ihnen arbeiteten im Krieg bis zu 23.000 Menschen, vor allem Kriegsgefangene und Zwangsarbeitende aus den von Deutschland besetzten Ländern. Die Gesellschaft m.b.H. zur Verwertung chemischer Erzeugnisse (kurz Verwertchemie), ein Tochterunternehmen der Dynamit Nobel AG, betrieb eine der Fabriken. Seit Juni 1944 verhandelte deren Direktor Arthur Ringleb mit der SS über den Einsatz von KZ-Häftlingen. Die zwei Monate später eintreffenden ungarischen Jüdinnen wurden in einem 1940 erbauten Barackenlager, zwei Kilometer westlich von Allendorf an der Mühle am Münchbach gelegen, untergebracht. Das Lager war zweigeteilt: der obere Bereich für die Wachmannschaft, der untere für die Häftlinge. Eingezäunt befanden sich dort die Unterkunftsbaracken, die Küche, das Revier und Waschmöglichkeiten. Das Lager grenzte an das ca. 530 Hektar große Betriebsareal der Verwertchemie. In unmittelbarer Nähe lagen die Straße zwischen Kirchhain und Neustadt und die Main-Weser Bahnstrecke. Mitte August richtete die Verwertchemie in Hessisch Lichtenau ein zweites Frauenaußenlager des Konzentrationslagers Buchenwald ein.

©Fotoarchiv DIZ Stadtallendorf

Räumung

Am 27. März 1945 räumte die SS das Lager vor den heranrückenden amerikanischen Truppen, wahrscheinlich mit dem Ziel Bergen-Belsen. Der mehrtägige Fußmarsch der 993 Frauen führte Richtung Nordosten nach Homberg (Efze). Während des gesamten Marsches setzten sich Wachmannschaften und Aufseherinnen ab. Mehrfach gelang es Gruppen von Frauen zu fliehen und sich zu verstecken, bis sich der gesamte Zug auflöste.

Spuren und Gedenken

In dem Barackenlager wurden nach dem Krieg zunächst Displaced Persons und später deutsche Flüchtlinge und Vertriebene untergebracht. 1947 ließ man es abreißen. Auf dem Areal der Sprengstofffabrik kam es zu Demontagen und Sprengungen. Später siedelten sich auf dem Gelände wieder Industrie- und Handwerksbetriebe an. In den 1980er-Jahren begann die Aufarbeitung der Geschichte des Außenlagers. Zivilgesellschaftliche Initiativen mündeten 1988 in der Errichtung der Gedenkstätte Münchmühle auf dem ehemaligen Lagergelände. Ende Oktober 1990 organisierten die Stadt und ein Förderverein eine Begegnungswoche unter dem Motto „Das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung“: 184 ehemalige KZ-Häftlinge nahmen die Einladung an. Schließlich eröffnete 1994 im ehemaligen Verwaltungssitz der Dynamit Nobel AG das Dokumentations- und Informationszentrum Stadtallendorf (DIZ). Der Lern- und Begegnungsort beherbergt eine archivarische Sammlung und ein Museum mit dem Schwerpunkt Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Bernd Klewitz, Die Arbeitssklaven der Dynamit Nobel, Schalksmühle 1986.

Fritz Brinkmann-Frisch, Allendorf („Münchmühle“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 360 ff.

Magistrat der Stadt Stadtallendorf (Hg.), Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ). Stadtmuseum Allendorf. Ausstellungskatalog, Stadtallendorf 2011.

Monika Hölscher (Hg.), Das ehemalige KZ-Außenlager Münchmühle bei Stadtallendorf und das Aktive Museum Spiegelgasse in Wiesbaden, Wiesbaden 2013.