Das Lager

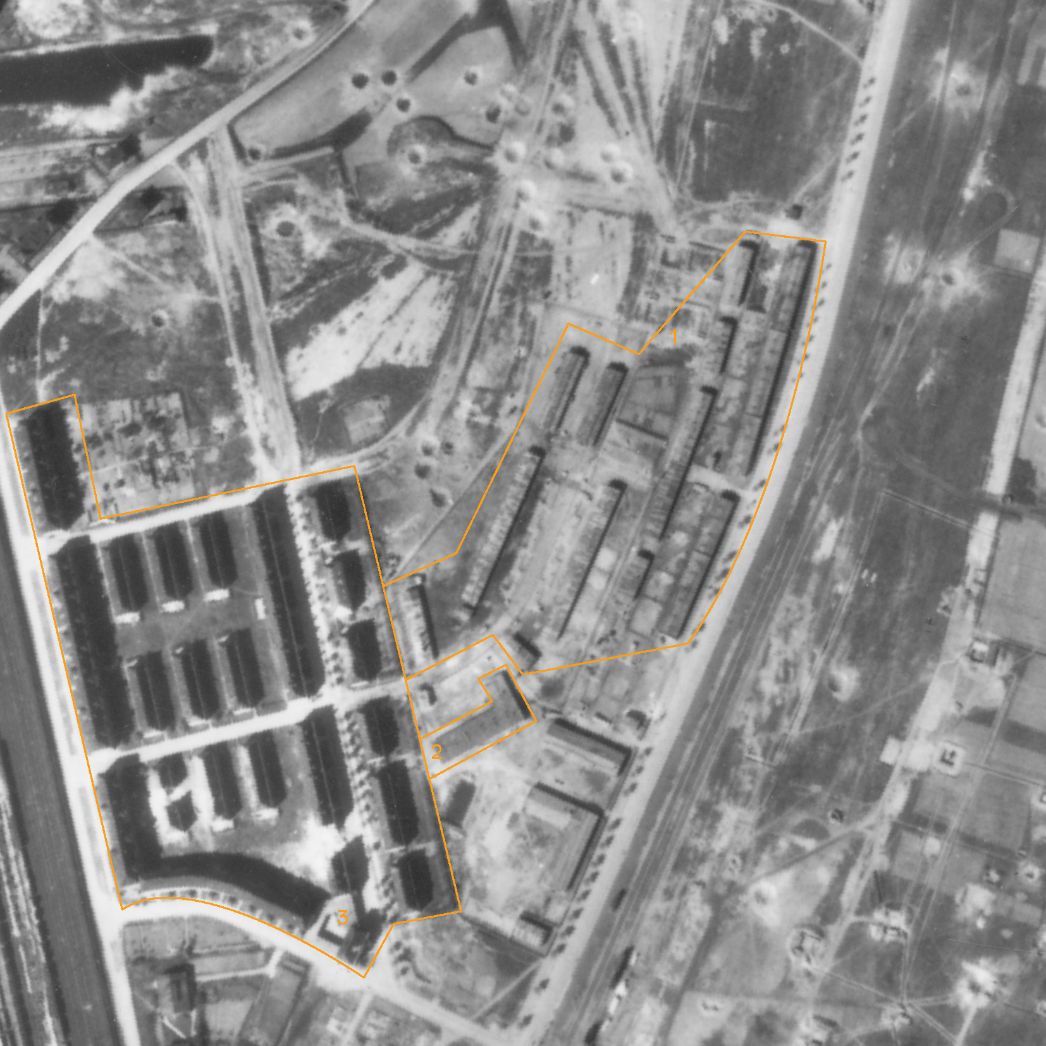

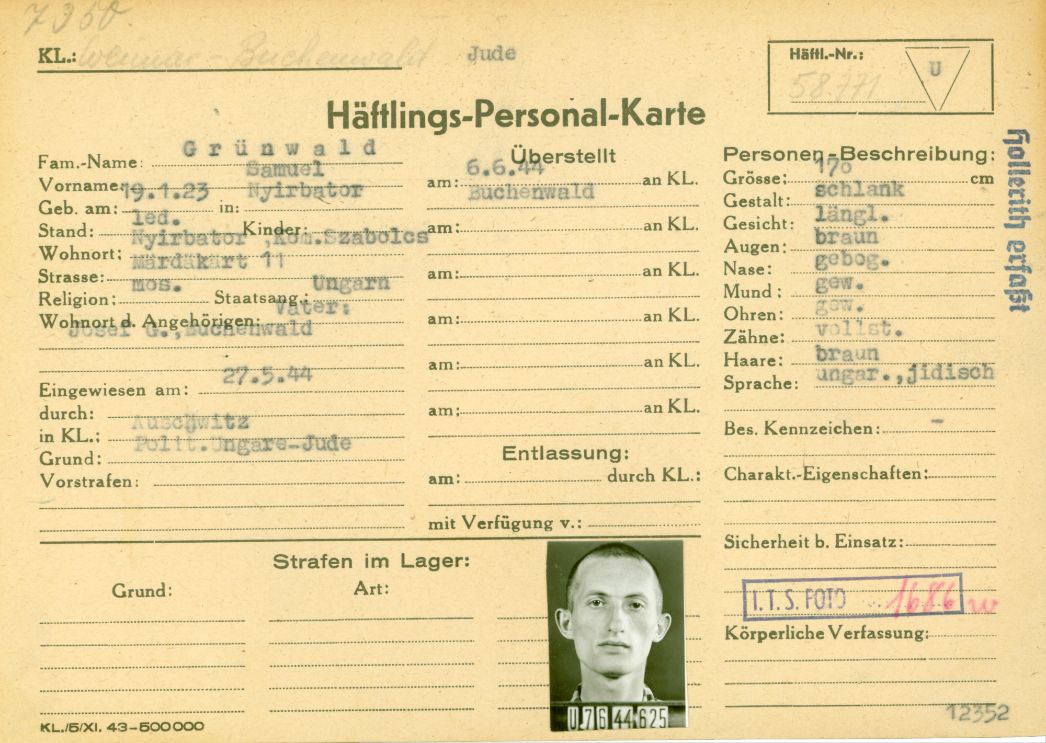

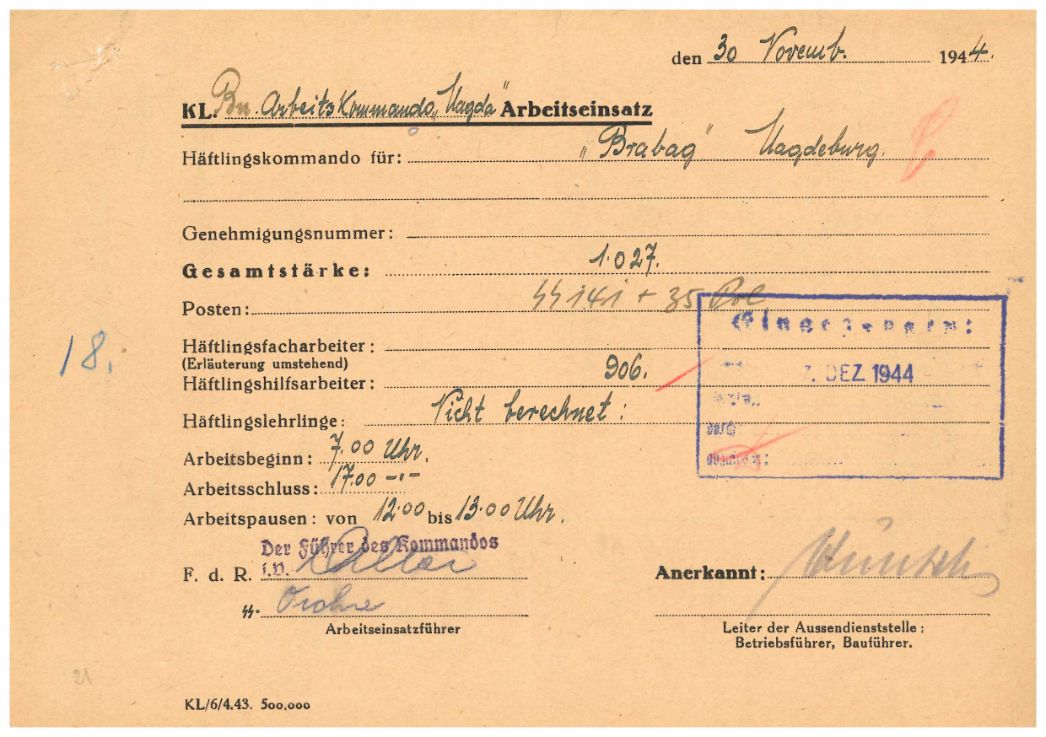

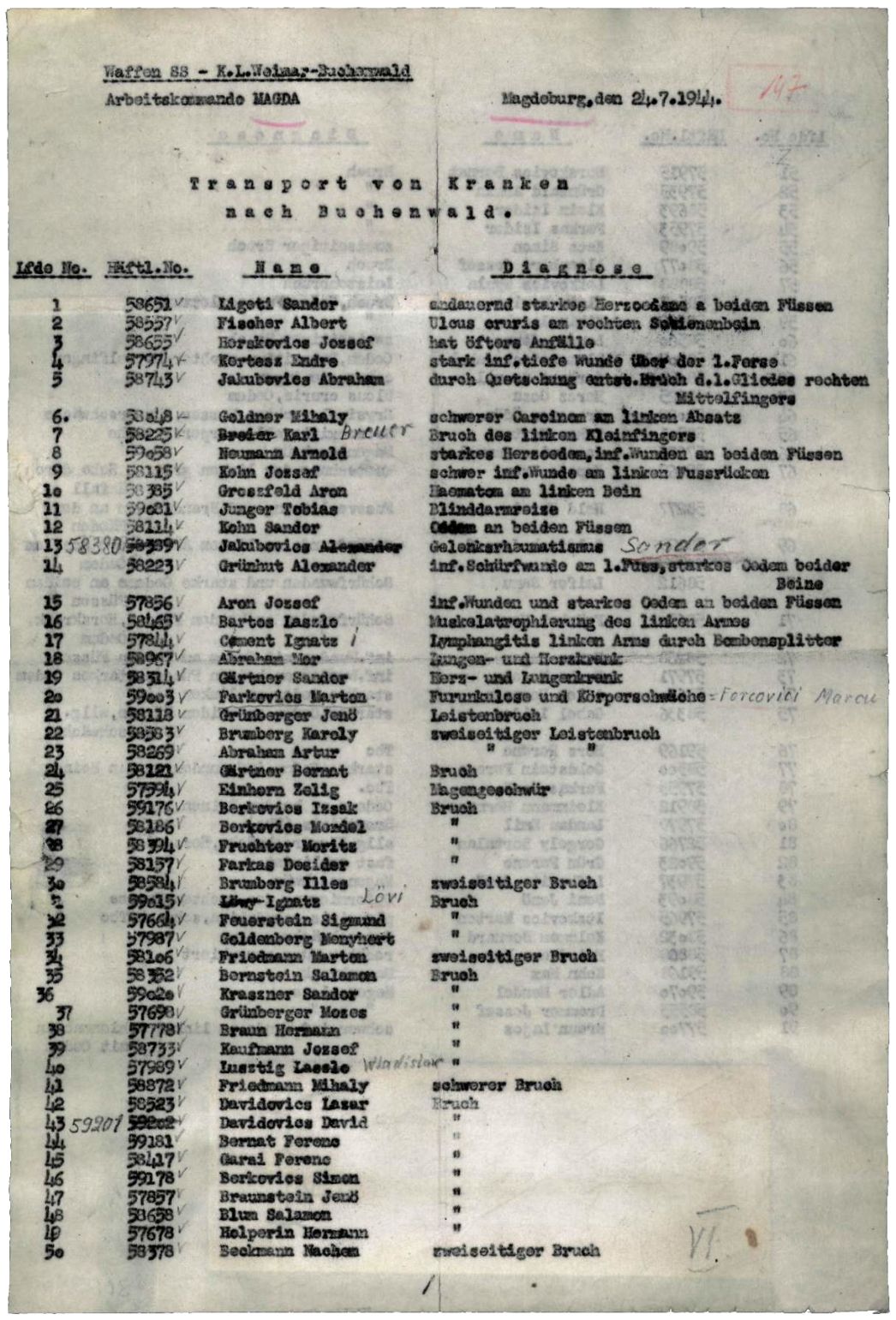

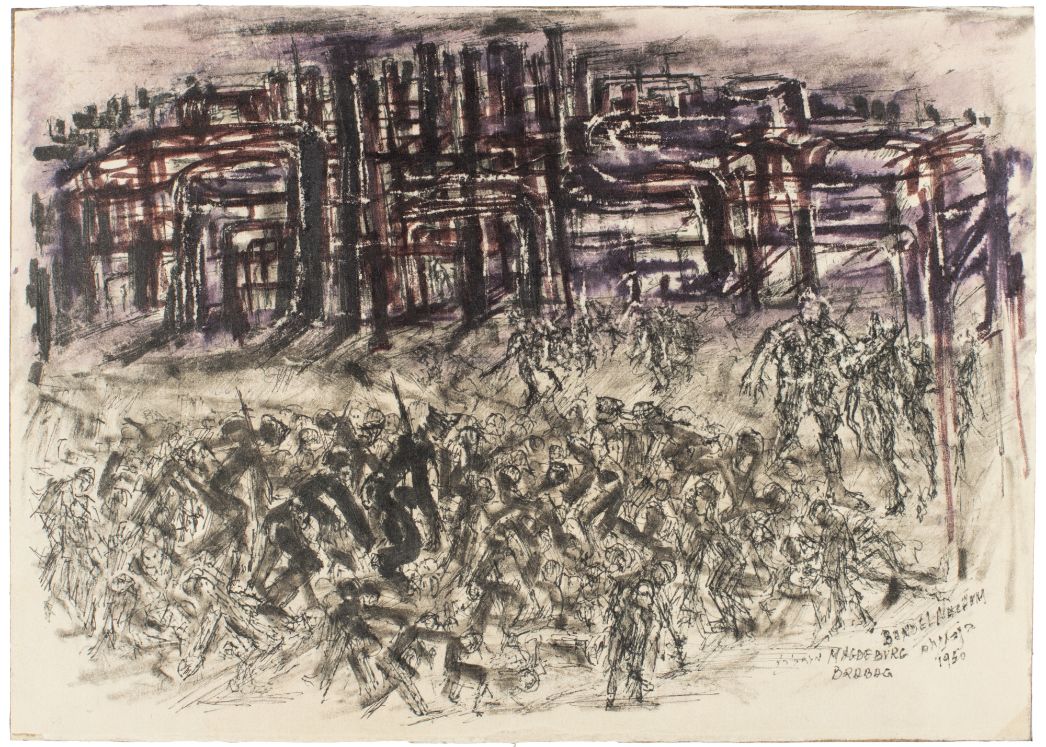

Im Frühjahr 1944 wurde das Magdeburger Treibstoffwerk der Braunkohle-Benzin AG (Brabag) durch Luftangriffe weitgehend zerstört. Für die notwendigen Bau- und Aufräumungsarbeiten auf dem Werksgelände forderte die Werksleitung – wie bei ihrem Werk in Tröglitz – von der SS Häftlinge aus Buchenwald ein. Das von der Brabag zur Verfügung gestellte Barackenlager lag im Magdeburger Stadtteil Rothensee am Rande eines Industriegebietes und unmittelbar neben einer Wohnsiedlung. Das mit einem elektrischen Zaun und Wachtürmen umgebene Lager bestand aus vier Unterkunftsbaracken, einem Zelt und einem Gebäude für die Küche und die Krankenstation. Die Unterkünfte hatten weder Fenster noch eine Heizung und waren mit dreistöckigen Pritschen ausgestattet. Nur ein Zaun trennte das Lager von den Gärten und Häusern der Wohnsiedlung. Zu ihren Arbeitsorten mussten die Häftlinge täglich rund drei Kilometer marschieren, unter den Augen der Bevölkerung. In der Buchenwalder Lagerverwaltung trug das Außenlager den Tarnnamen „Magda“.

Räumung

Am 9. Februar 1945 löste die SS das Lager auf. Die von den Häftlingen errichteten Bunker waren fertig und das Brabag-Gelände durch weitere Luftangriffe schwer zerstört. Mit dem Zug brachte die SS die verbliebenen 465 Häftlinge zurück in das Hauptlager Buchenwald. Dort trafen sie erst nach einer Woche, am 16. Februar, ein. Mindestens 22 Häftlinge starben während des Rücktransports, viele weitere in den Tagen und Wochen danach im Kleinen Lager von Buchenwald.

Spuren und Gedenken

Am ehemaligen Standort des Barackenlagers gibt es heute keine Spuren mehr. Aufgrund von Materialknappheit wurden die Holzbaracken unmittelbar nach der Auflösung des Lagers von der Bevölkerung abgerissen und wiederverwendet. Die Steinbaracke der SS-Wachmannschaft blieb bis zu ihrem Abriss in den 1990er-Jahren erhalten. Zum Gedenken an die Opfer des Außenlagers bei der Brabag ließ die Stadt 2001 in der Havelstraße 17, unweit des ehemaligen Lagergeländes, ein Denkmal errichten. Die Skulptur entwarfen der Berliner Lyriker Jürgen Rennert und der Halberstädter Metall-Bildhauer Johann Peter Hinz.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Mahnmals auf GoogleMaps

Literatur:

Tobias Bütow u. Franka Bindernagel, Ein KZ in der Nachbarschaft. Das Magdeburger Außenlager der Brabag und der „Freundeskreis Himmler“, Köln 2003.