Das Lager

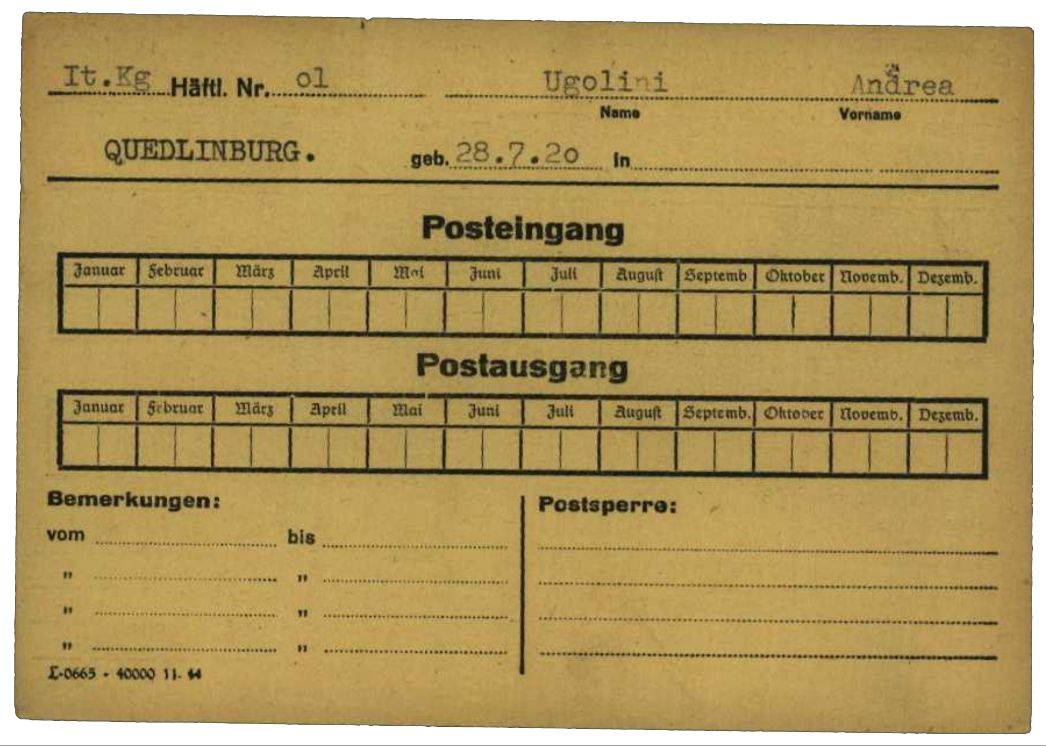

Im September 1944 richtete die SS in Quedlinburg und in Trautenstein kleine Nebenlager des Außenlagers Dora ein, in denen sie ausschließlich italienische Kriegsgefangene unterbrachte. Offiziell unterstanden diese Nebenlager bis Ende Oktober 1944 dem Konzentrationslager Buchenwald. Vermutlich Mitte September 1944, manche Quellen sprechen auch von Ende August 1944, schickte die SS eine erste Gruppe italienischer Kriegsgefangener nach Quedlinburg. Zunächst kamen sie in ein bereits existierendes Lager für italienische Kriegsgefangene. Danach brachte die SS sie in wechselnden Quartieren in der Stadt unter, Berichten zufolge zuletzt in einem Haus auf dem Gelände der Badeanstalt „Wipertibad“ am südwestlichen Stadtrand in der heutigen Wipertistraße. Das Haus war von Stacheldraht umgeben und umfasste zwei Räume, in denen dreistöckige Betten standen. Zu ihren Arbeitsorten wurden die Männer entweder mit dem Zug oder mit Lastwagen gebracht oder sie mussten zu Fuß marschieren.

Zwangsarbeit

Wie die Kriegsgefangenen in Trautenstein wurden auch die Italiener in Quedlinburg für den Bau einer neuen Starkstromleitung eingesetzt. Diese sollte von Frose im Nordharz über Blankenburg, Trautenstein und Illfeld nach Niedersachswerfen verlaufen. Den Einsatz vor Ort koordinierte das Baubüro Quedlinburg der Starkstromanlagen Aktiengesellschaft. Die Kriegsgefangenen mussten Gruben ausheben und Betonfundamente anlegen. Eine kleine Gruppe erhob zusammen mit einem Ingenieur die technischen Daten für die Baustellen – in der Regel zwölf Stunden täglich.

Krankheit und Tod

Vermutlich gab es in Quedlinburg keine Krankenstation. Schwerer erkrankte Kriegsgefangene wurden zur Behandlung in die Krankenstation nach Dora gebracht. Der 20-jährige Giovanni Tomei aus Nettuno bei Rom beispielsweise kam Mitte Dezember 1944 nach Dora, weil er an Tuberkulose litt. Er starb dort am 13. Januar 1945. Für das Außenlager in Quedlinburg selbst sind keine Todesfälle dokumentiert.

Bewachung

Lediglich zwei SS-Männer aus dem Außenlager Dora waren für die Bewachung der Häftlinge zuständig. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung der für das Lager in Quedlinburg verantwortlichen Personen ist es nicht gekommen.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurde das Außenlager Quedlinburg dem neu verselbstständigten Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan war es kein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Als Außenlager des Konzentrationslagers Mittelbau existierte das Lager in Quedlinburg weiter bis zur Befreiung Anfang April 1945.

Spuren und Gedenken

In Quedlinburg gibt es keine Gedenkzeichen, die an das Außenlager erinnern.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Quedlinburg, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 327 f.