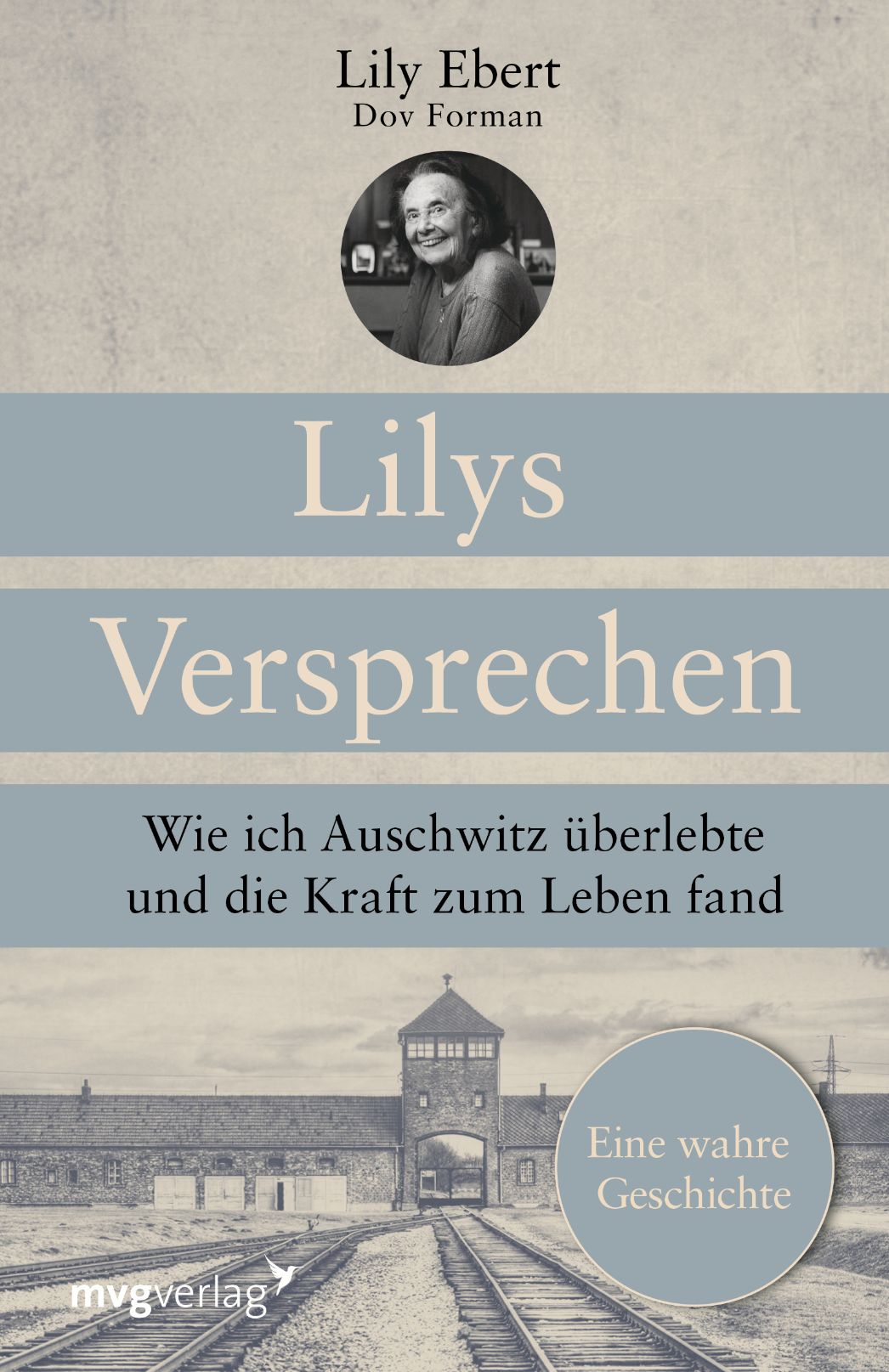

Lily Ebert wurde am 29. Dezember 1923 als Lívia Engelman im ungarischen Bonyhád als ältestes von sechs Kindern einer jüdischen Familie geboren. Nach vier Monaten im Ghetto deportierten die deutschen Besatzer sie im Juli 1944 mit ihrer Familie nach Auschwitz-Birkenau. Dort ermordete die SS ihre Mutter und zwei jüngere Geschwister direkt nach der Ankunft. Im Oktober 1944 brachte die SS Lily mit ihren Schwestern René und Piri zur Zwangsarbeit nach Altenburg. Alle drei überlebten. Die Geschwister gingen zunächst in die Schweiz. Später emigrierte die Familie nach Israel, wo Lily heiratete und drei Kinder bekam. Seit 1967 lebte sie in England. Lily Ebert starb 2024 im Alter von 100 Jahren in London.

Aus den Erinnerungen von Lily Ebert

Ankunft in Altenburg

„Wir waren in Altenburg angekommen. Nicht in der kleinen deutschen Stadt, 40 Kilometer südlich von Leipzig, sondern in dem riesigen Arbeitslager, das man in einiger Entfernung der Wohngebiete errichtet hatte, damit die Deutschen so tun konnten, als existiere es nicht. […]

Bevor wir mit der Arbeit begannen, desinfizierten sie uns, indem sie uns zwangen, uns nackt auszuziehen, und sie nahmen uns auch unsere Kleider weg. Mehrere Stunden lang standen wir in Decken eingewickelt in der Kälte herum, bis wir unsere Kleider zurückbekamen. Derselbe alte Rock. Immer noch keine Unterwäsche. Keine Socken oder Strümpfe. Aber jetzt gab es auch keine Läuse mehr, zumindest eine Zeit lang. Wir behielten unsere abgenutzten Schuhe, damit ich mein Brot irgendwo verstecken konnte, solange ich keine Kleidung hatte. Von der Kaserne bis zum Fabrikgelände würden wir ein Stück zu Fuß gehen müssen, vielleicht 15 oder 30 Minuten. Es war bald November, der Winter war im Anmarsch, und wir bekamen zu unserem Erstaunen sogar Mäntel mit Taschen. Aber um sicherzugehen, dass wir nicht wegliefen, schnitten sie aus jedem Mantel ein Quadrat auf der Rückseite heraus und ersetzten es durch einen anderen Stoff. Wir würden nicht weit kommen, ohne angezeigt zu werden. Wir waren markierte Frauen.“

Zwangsarbeit

„Die Fabrik produzierte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Munition für die Infanterie: Panzerfäuste, Granaten, Patronen und Maschinengewehrkugeln. Die zwei Schichten gingen von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends sowie von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens. […] Hier war nur wenig automatisiert. Sie brauchten die stärksten Mädchen für die schwersten manuellen Arbeiten. Die gefährlichste Arbeit, das Mischen und Verpacken von Sprengstoff, wurde von jüdischen und Sinti- und Roma-Frauen erledigt. […]

Wir hatten noch nie zuvor Waffen aus nächster Nähe gesehen. Wir arbeiteten in einer Reihe an einem Tisch und hatten die Aufgabe, eine Kugel nach der anderen zu inspizieren, um sicherzustellen, dass sie alle nach den erforderlichen Standards hergestellt worden waren. Wir mussten jedes Geschoss in eine Maschine stecken, die wie ein Fleischwolf aussah, und wenn das Geschoss nicht passte, war das ein Ausschuss. Wenn die Maße nicht stimmten, würde das Geschoss in der Abschussvorrichtung klemmen. Das war also keine schwierige Arbeit, vielleicht nur eine Sortierarbeit für die Qualitätskontrolle. Und am Anfang waren wir ziemlich erleichtert über unsere Aufgabe. Denn eines wussten wir ganz sicher: Wir arbeiteten. Und solange wir arbeiteten, waren wir relativ sicher, denn sie brauchten uns.“

Widerstand

„Das Positive an meiner neuen Arbeit? Sie gab mir endlich das, wonach ich mich gesehnt hatte: eine Chance zum Widerstand! Wenn die Kästen mit den Kugeln voll waren, musste man sie in den Lagerraum bringen: ein großer schwerer Kasten für die guten Kugeln und ein anderer für die schlechten. Jeder Kasten hatte 50 Löcher, in jedem Loch befand sich eine Patrone. Von Zeit zu Zeit wenn ich wusste, dass mich niemand sehen konnte, wenn niemand sonst da war, tauschte ich schnell ein paar Kugeln aus, die guten aus der einen gegen die schlechten aus dem anderen Kasten.

Und dann konnte ich mir vorstellen, wie in den kommenden Wochen ein Soldat versuchen würde, eine Kugel zu laden, und nicht schießen könnte. In gewisser Weise war das dumm. Ein Fehler. Für den Ausgang des Krieges hätte es kaum einen Unterschied gemacht, und wenn ich erwischt worden wäre, wäre der Preis sehr hoch gewesen. Ich habe niemandem davon erzählt, niemals. […]

Aber ich musste es tun. Ich musste das Gefühl haben, dass ich etwas getan hatte. Und der Gedanke, dass ich mit diesem Akt der Störung vielleicht ein oder zwei Leben retten konnte, gab mir Kraft und Mut. Vielleicht konnte ich für irgendjemanden, irgendwo, etwas erreichen. Vielleicht sind einige Menschen deswegen jetzt am Leben und nicht tot. Das hat mir sehr viel bedeutet. Auch wenn ich mir selbst etwas vorgemacht habe, die Hoffnung half mir, am Leben zu bleiben.“

Kälte

„Obwohl es leicht war, das Zeitgefühl zu verlieren, maßen wir das Verstreichen der Tage und Nächte weiterhin an der Veränderung der Temperatur. Die Kälte wurde immer beißender und drang bis in unsere Knochen. Unsere Mäntel waren dünn, und unsere Füße und Beine waren ungeschützt. Der Weg zwischen Lager und Fabrik dauerte länger und war schmerzhafter, da wir durch Eis und Schnee stapften. Unsere Füße, Ohren und Finger pochten und schmerzten, sie wurden blau. Selbst wenn wir drinnen waren und uns aufwärmen konnten, litten wir unter Schwellungen und Juckreiz. Die Haut bildete schmerzhafte Blasen und wurde rot. Ich konnte meine Waden nicht bedecken, und an einer Stelle kam es zu schlimmen Erfrierungen. Ein Fleck mit Blasen verwandelte sich in schwarzen Schorf. Mein Fleisch war am Absterben, und es sollte sich nie wieder vollständig erholen. Bei kaltem Wetter spüre ich den Schmerz dieser Narbe auch heute noch.“

Aus: Lily Ebert u. Dov Forman, Lilys Versprechen: Wie ich Auschwitz überlebte und die Kraft zum Leben fand. Eine wahre Geschichte, München 2022 [New York 2021].