Das Lager

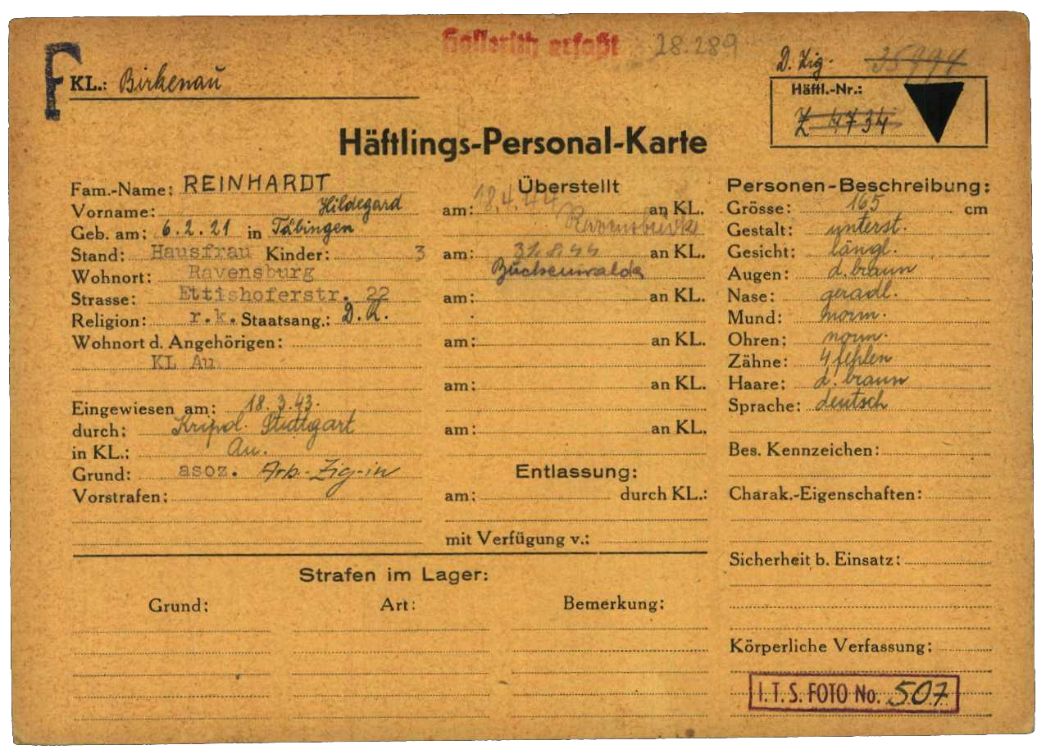

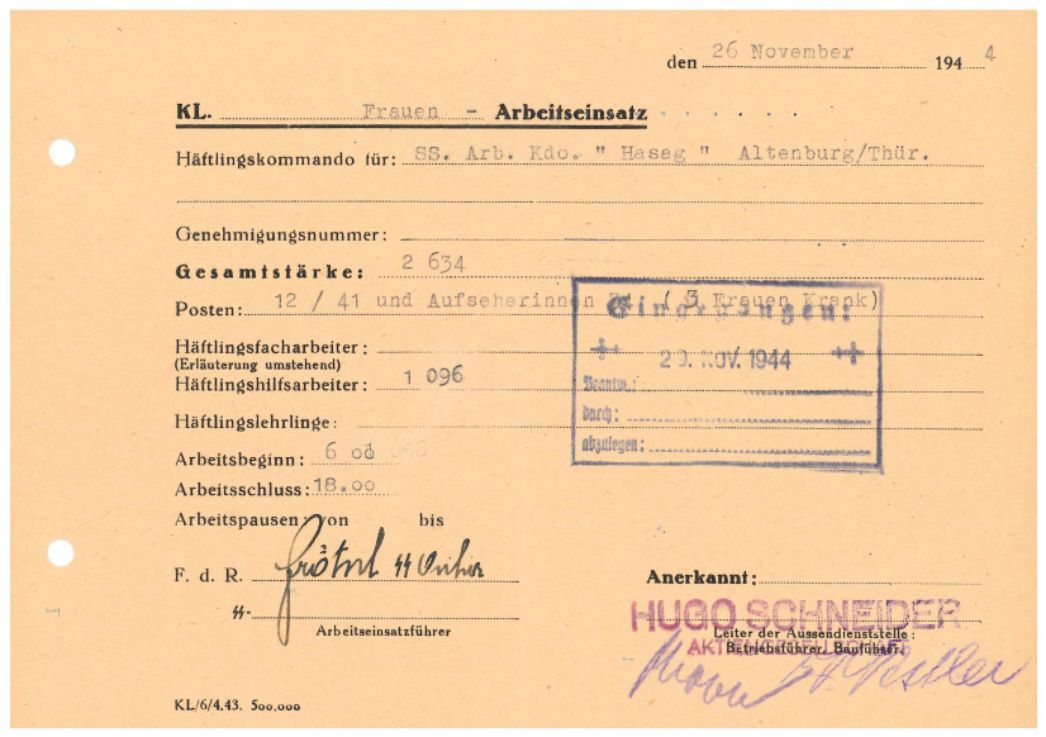

1937 nahm die Hugo-Schneider-AG (HASAG) in ihrem Werk im thüringischen Altenburg, rund 50 Kilometer südlich von Leipzig, die Produktion auf. Die Rüstungsfabrik lag am nördlichen Stadtrand in der heutigen Poststraße in der Nähe eines Bahnanschlusses. Dort beutete die Werksleitung zunächst Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene aus den deutsch besetzten Ländern Europas aus. Wie an anderen HASAG-Standorten richtete der Rüstungskonzern mit der SS im Sommer 1944 zudem ein KZ-Außenlager für weibliche Häftlinge ein. Es bestand aus mehreren massiven, mehrstöckigen Steingebäuden, vermutlich ehemaligen Fabrikgebäuden, und befand sich südlich des HASAG-Geländes zwischen der Bahnlinie und der heutigen Feldstraße. Das Lagerareal war mit Stacheldraht umzäunt. Die Frauen mussten täglich rund 15 Minuten zu ihrem Arbeitsort im Werk marschieren. Die Einrichtung des Lagers lag in den Händen der Buchenwalder SS. Im September 1944 wurde das Frauenaußenlager offiziell dem KZ Buchenwald unterstellt. Ende November entstand auf dem HASAG-Gelände ein weiteres Außenlager für männliche KZ-Häftlinge.

Krankheit und Tod

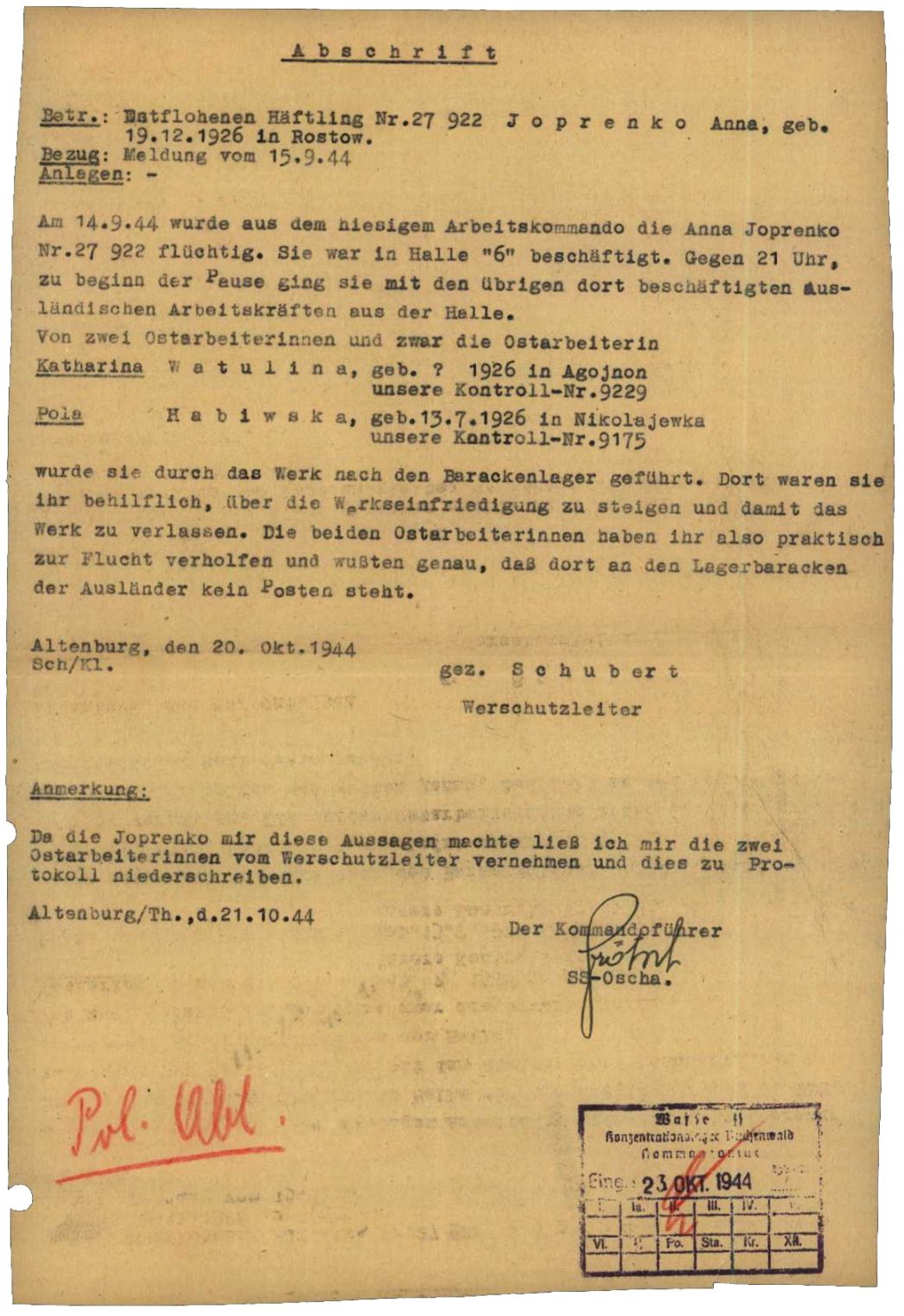

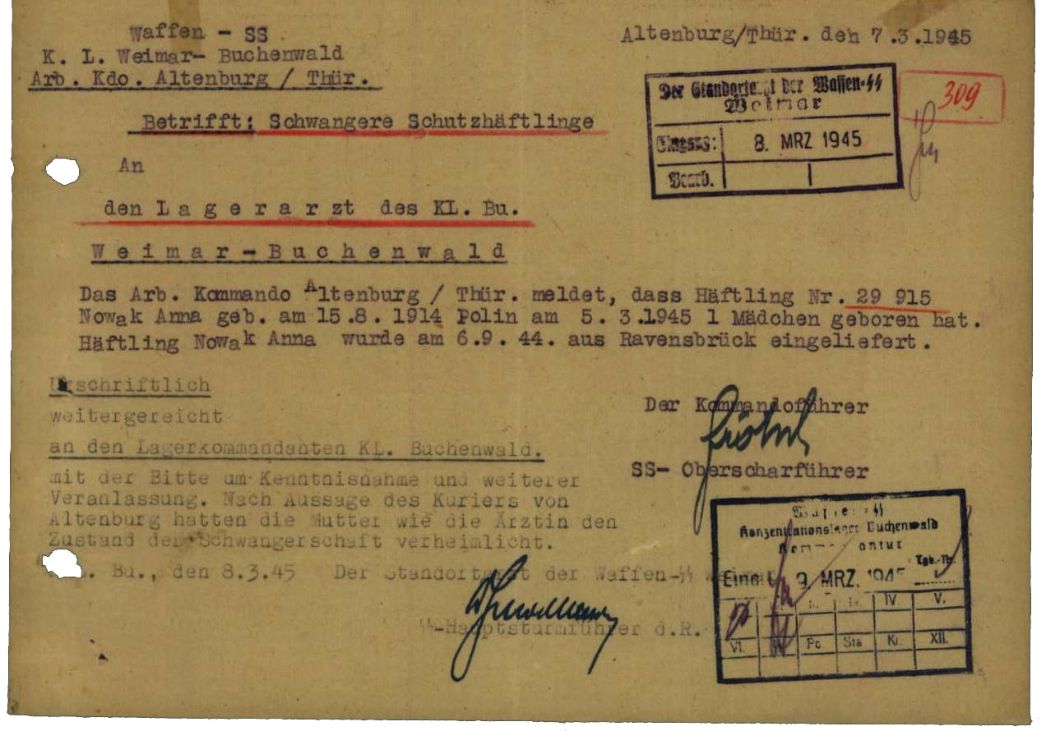

In der Krankenstation des Lagers kümmerten sich seit September 1944 die französische Häftlingsärztin Etel Kinberg und bis zu 10 Pflegerinnen um die Kranken. Seitens der SS waren ein SS-Sanitäter namens Gentzsch und als Vertragsarzt der SS ein in Altenburg niedergelassener Arzt, Dr. H. Kanter, für die Krankenstation zuständig. Viele der Frauen kamen bereits sehr geschwächt nach Altenburg, sodass es von Beginn an sehr viele Kranke gab: Im August 1944 befanden sich rund 70 Frauen und im November 1944 bereits bis zu 150 Frauen täglich in ambulanter oder stationärer Behandlung. Vereinzelt wurden sie auch in das städtische Krankenhaus eingewiesen. Erschöpfte und kranke Häftlinge ließ die Lagerführung regelmäßig in andere Lager abschieben. Insgesamt brachte die SS über 500 Frauen zurück nach Ravensbrück, Auschwitz und später nach Bergen-Belsen. Mindestens drei Geburten im Lager sind belegt. Drei Schwangere und zwei Mütter mit Neugeborenen schickte die SS im Januar 1945 nach Bergen-Belsen. Vor Ort in Altenburg starben zehn Frauen. Die Toten wurden auf dem städtischen Friedhof beigesetzt.

Räumung

Ende März 1945 befanden sich 2.435 Frauen und rund 200 Männer in den beiden HASAG-Außenlagern in Altenburg. Am 12. April räumte die SS beide Lager. Die Männer und Frauen mussten vermutlich in unterschiedlichen Kolonnen zu Fuß in Richtung Glauchau in Sachsen marschieren. Am 14. April befreiten amerikanische Soldaten 800 jüdische Frauen und Männer in Waldenburg. Die übrigen Häftlinge trieb die SS weiter über das Erzgebirge in Richtung Tschechoslowakei. Wann und wo sie befreit wurden, ist bisher nicht bekannt.

Literatur:

Diana Blaas, Christian Brumme, Felix Otto, Die HASAG in Altenburg, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge des Außenlagers Buchenwald im Rüstungskonzern, Altenburg 2009.

Irmgard Seidel, Altenburg (Frauen), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 363-365.