Krankheit und Tod

Für das Frauen- und das Männerlager in Taucha setzte die SS wechselnde Häftlingsärzte und -ärztinnen bzw. Häftlingspfleger und -pflegerinnen ein. In der Anfangszeit kümmerten sich die beiden jüdischen Ärztinnen Myriam David aus Paris und Karola Leczycka aus Poznań sowie Oskar Engelberg aus Dej im heutigen Rumänien um die Kranken. Seitens der SS war ein SS-Sanitäter namens Dressler für die Krankenstation zuständig und zusätzlich der Vertragsarzt Dr. Lutze aus Leipzig dem Lager zugeordnet. Durchschnittlich befanden sich 50 bis 70 Frauen auf der Krankenstation oder im sogenannten Schonungsblock. Aufgrund der sehr schlechten hygienischen Bedingungen im Lager – lange Zeit gab es keinen Waschraum – traten Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Diphterie und Typhus auf. Bereits im Oktober schickte die SS 168 Frauen, hauptsächlich Sintizze und Romnja, zurück nach Auschwitz, weil sie als nicht mehr arbeitsfähig galten. Ebenso erfolgten Rücktransporte nach Ravensbrück. Anfang März 1945 schob die SS 150 weitere kranke Frauen in das KZ Bergen-Belsen ab. Bis zur Räumung des Lagers sind sechs Todesfälle belegt.

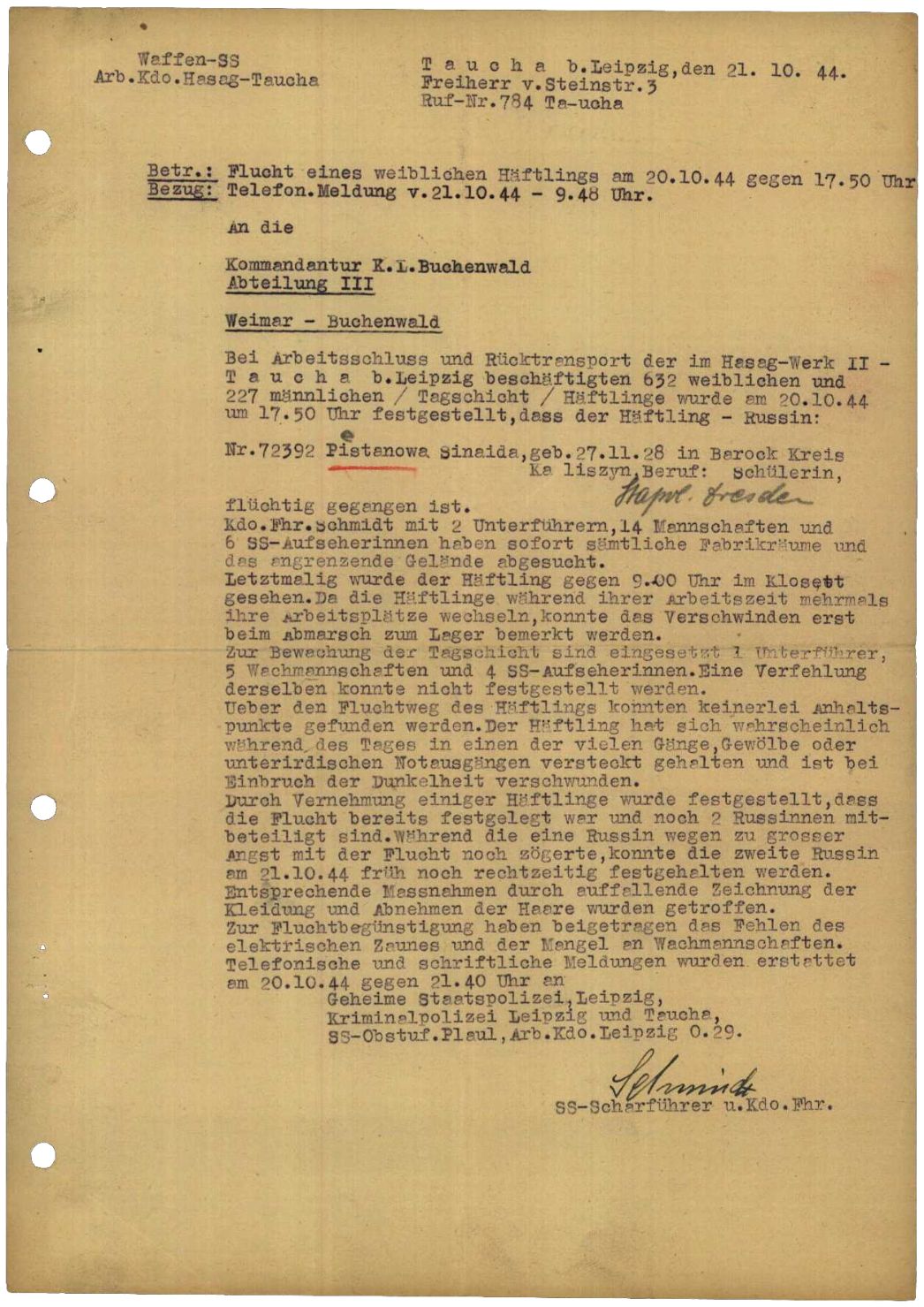

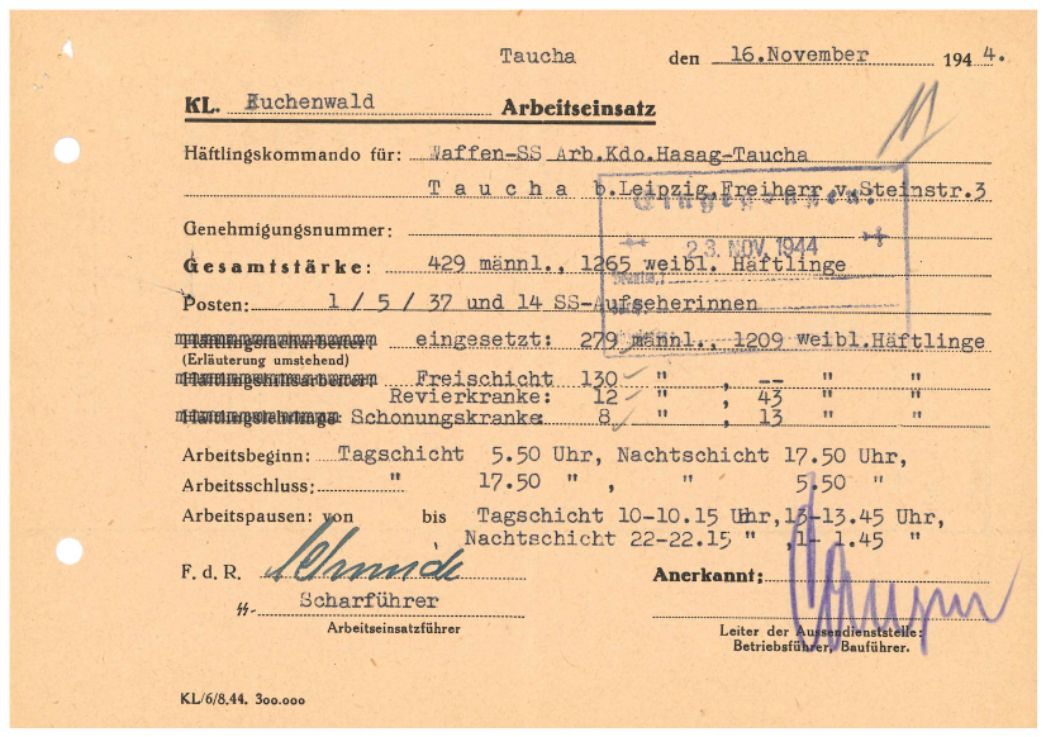

Bewachung

Für die Bewachung des Frauen- und des Männerlagers war dieselbe SS-Wachmannschaft verantwortlich. Die Leitung des Kommandos wechselte wiederholt: Auf den SS-Scharführer Karl Schmidt (geb. 1892) folgte im Dezember 1944 SS-Unterscharführer Franz Langner. Ab März 1945 führte SS-Hauptscharführer Arthur Martin (geb. 1886) das Kommando. Eine Aufsichtsfunktion über das Lager scheint – wie bei den übrigen HASAG-Außenlagern auch – der Kommandoführer des HASAG-Lagers in Leipzig-Schönefeld, SS-Obersturmführer Wolfgang Plaul, innegehabt zu haben. Die Wachmannschaft in Taucha umfasste 42 bis 48 SS-Männer und 14 SS-Aufseherinnen. An der Spitze der Aufseherinnen stand die 33-jährige Charlotte Pusch als sogenannte Erstaufseherin.

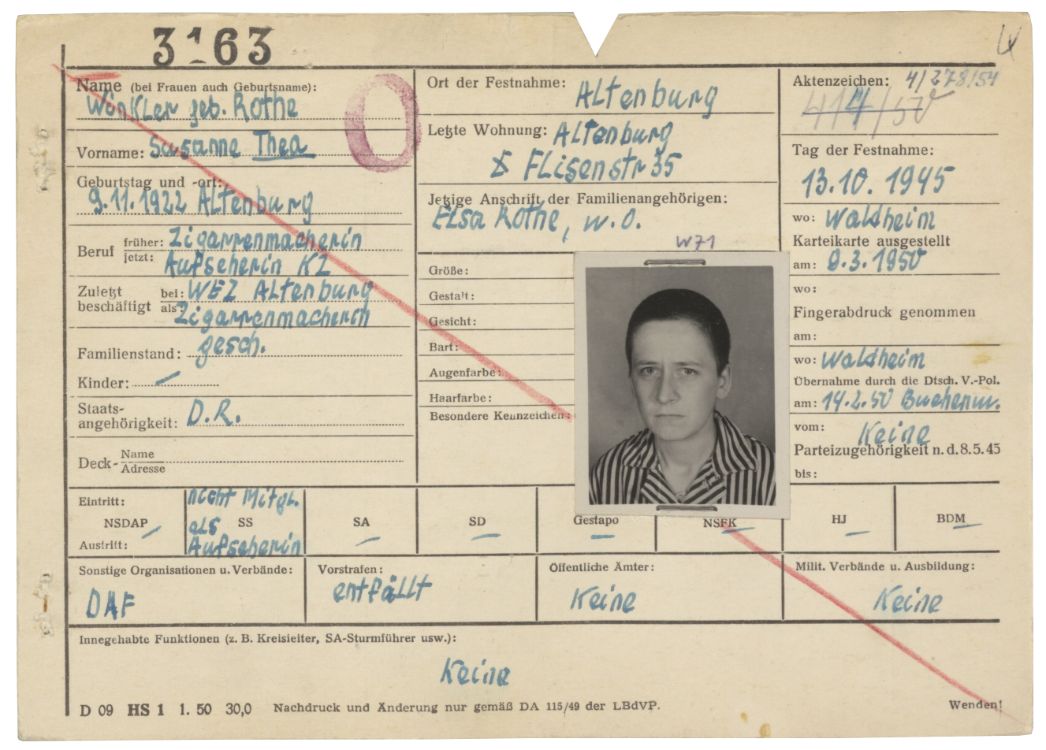

Die ehemalige Aufseherin Thea Winkler (geb. 1922) wurde im Dezember 1945 im sowjetischen Speziallager Nr. 2 in Buchenwald interniert und blieb später in verschiedenen Zuchthäusern bis 1954 in Haft. Ermittlungen der westdeutschen Behörden gegen Karl Schmidt und Arthur Martin 1975 blieben ergebnislos.

Räumung

Ende März 1945 befanden sich noch rund 1.200 Frauen und über 400 Männer in den Lagern in Taucha. Spätestens am 13. oder 14. April löste die SS beide Lager auf. In unterschiedlichen Kolonnen mussten die Häftlinge in Richtung Osten marschieren. Vermutlich schlossen sich manche Gruppen aus geräumten Leipziger Außenlagern an, die zum Teil erst nach wochenlangen Märschen durch die Rote Armee befreit wurden. Wie viele Frauen aus Taucha unterwegs ums Leben kamen, ist nicht bekannt. Eine Gruppe von etwa 80 nicht marschfähigen Frauen und Männern blieb zusammen mit dem letzten Häftlingsarzt, Alexander Hermann aus Prag, und einigen Häftlingspflegern und -pflegerinnen im Lager. Angehörige des Volkssturms, die die Zurückgebliebenen bewachten, setzten sich am 18. April ab. Häftlinge des Lagers in Leipzig-Thekla, denen die Flucht bis nach Taucha gelungen war, berichteten über die Ermordung von kranken und entkräfteten Häftlingen am 18. April 1945 im dortigen Lager. Daraufhin beschlossen die in Taucha zurückgebliebenen Häftlinge, sich in einem angrenzenden Wald zu verstecken. Dort wurden sie vermutlich am folgenden Tag, dem 19. April 1945, von amerikanischen Truppen befreit.

Literatur:

Irmgard Seidel, Taucha Frauen, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 582-585.

Rainer Karlsch u. Edmund Heckler, Die unauffällige Karriere eines Ingenieurs im Rüstungskonzern HASAG, in: ders., Stefanie van de Kerhof u. Andrea H. Schneider-Braunberger, Waffeningenieure im Zwielicht. Die Mauserwerke, die HASAG und die Gründungsgeschichte von Heckler & Koch, München 2024, S. 143-249.