Das Lager

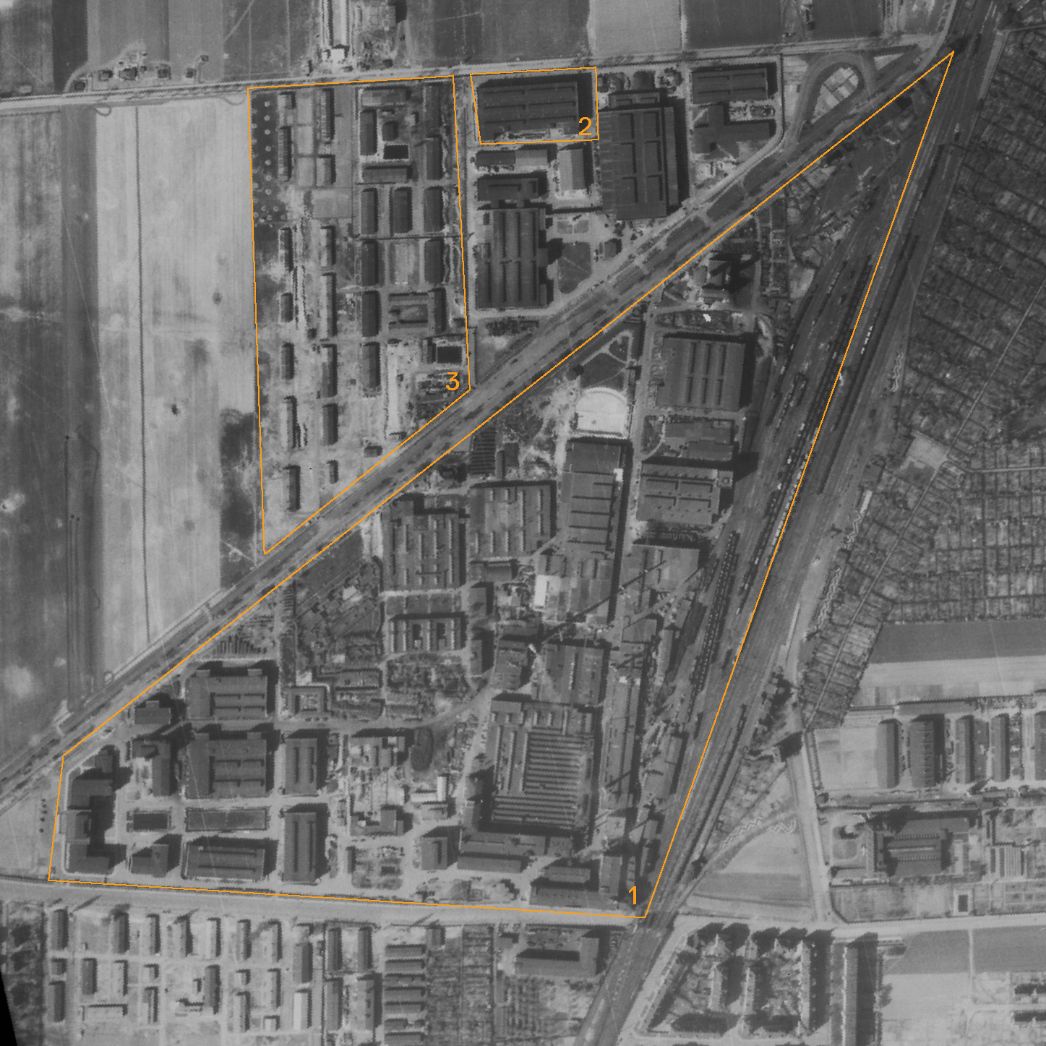

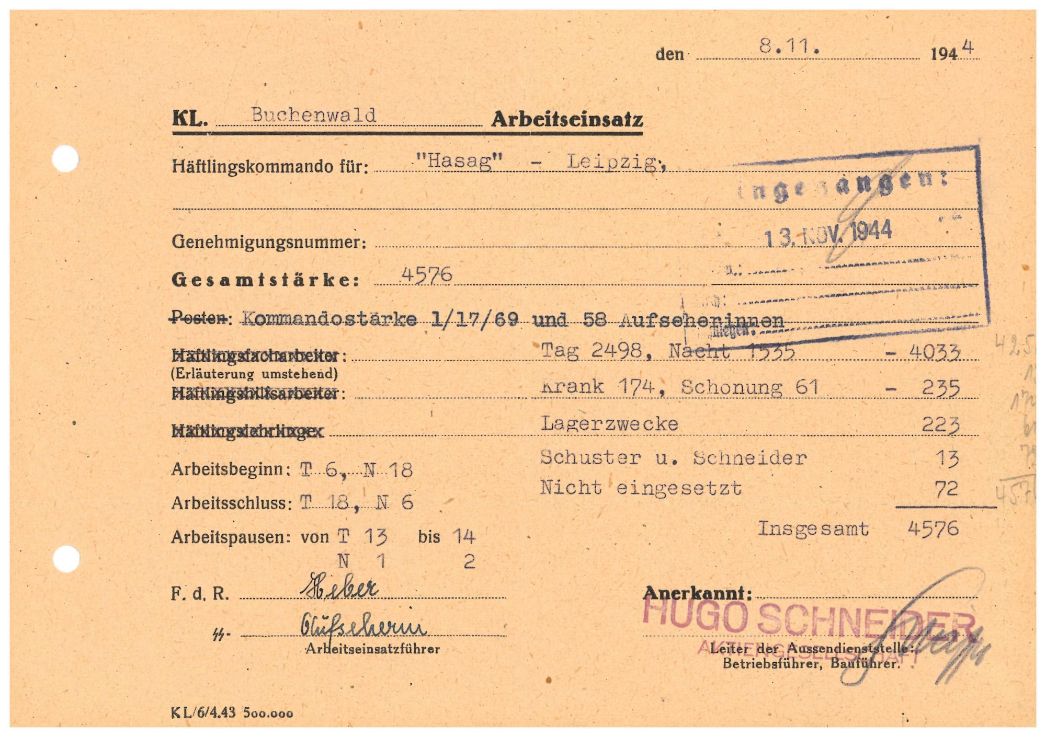

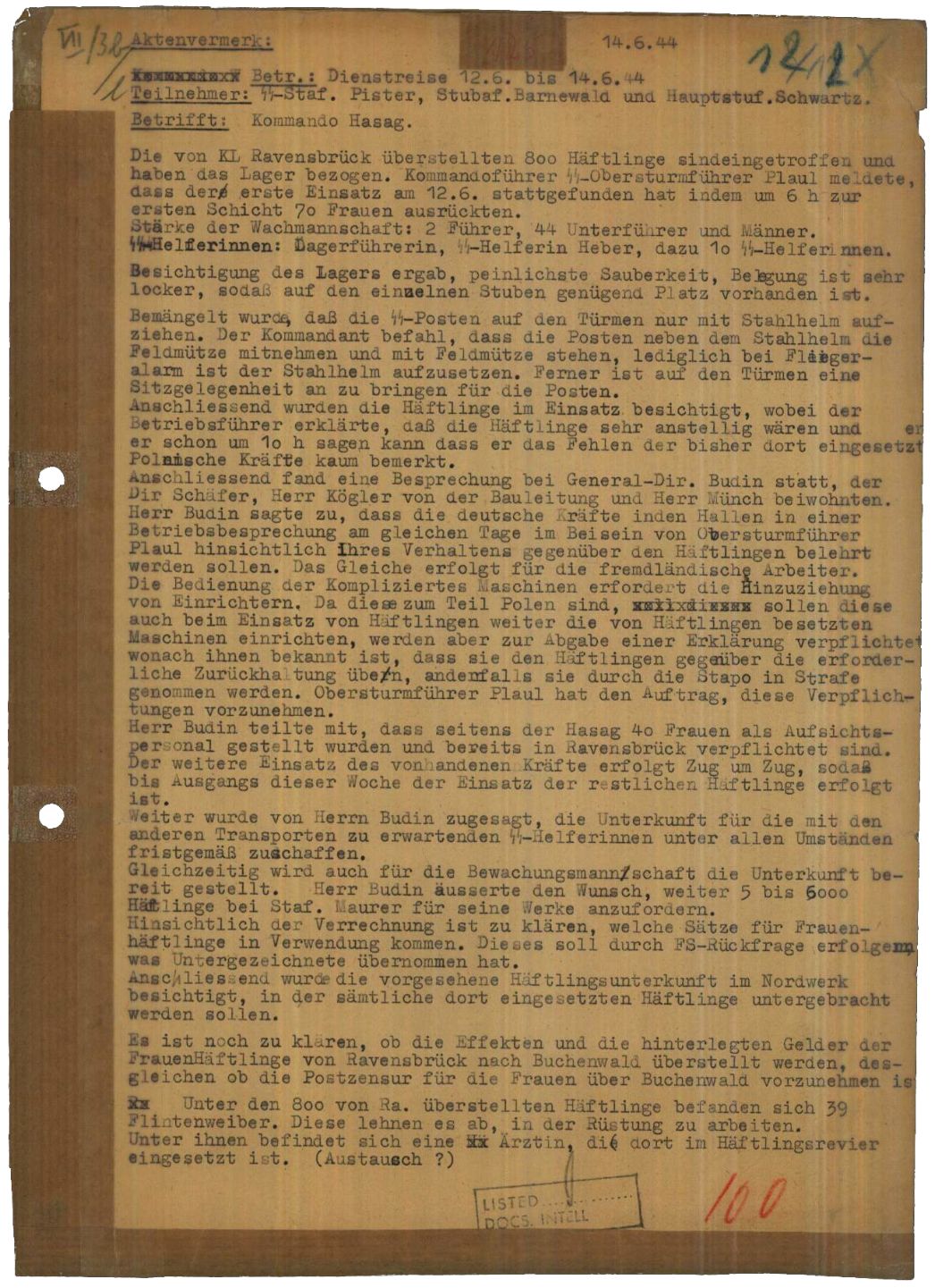

Der Rüstungskonzern „Hugo-Schneider-Aktiengesellschaft“ (HASAG) beutete an allen seinen Standorten im Krieg Zwangsarbeitende, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge aus. Im Juni 1944 richtete die HASAG an ihrem Hauptsitz in Leipzig-Schönefeld ein Lager für Tausende weibliche KZ-Häftlinge ein. Es wurde das mit Abstand größte Buchenwalder Frauenaußenlager. Die Organisation erfolgte über die Buchenwalder Lagerkommandantur. Formal war das Lager dem Frauen-KZ Ravensbrück zugeordnet und gehörte erst ab dem 1. September 1944 offiziell zum Konzentrationslager Buchenwald. Die ab Juni aus Ravensbrück eintreffenden Häftlinge mussten zunächst in Baracken schlafen. Ab August diente ein ehemaliges Fabrikgebäude im Nordwerk, in der heutigen Kamenzer Straße 12, als Hauptunterkunft. Es beherbergte Schlafräume (1. Obergeschoss), Lagerküche und Krankenstation (Erdgeschoss) sowie Waschräume und die Zellen des sogenannten Bunkers (Keller). Daneben waren die Frauen später auch in einem angrenzenden Barackenlager untergebracht. Das Lagerareal umgab ein Elektrozaun mit Wachtürmen. In direkter Nachbarschaft errichtete die HASAG Ende November 1944 zusätzlich ein Außenlager für männliche KZ-Häftlinge.

Krankheit und Tod

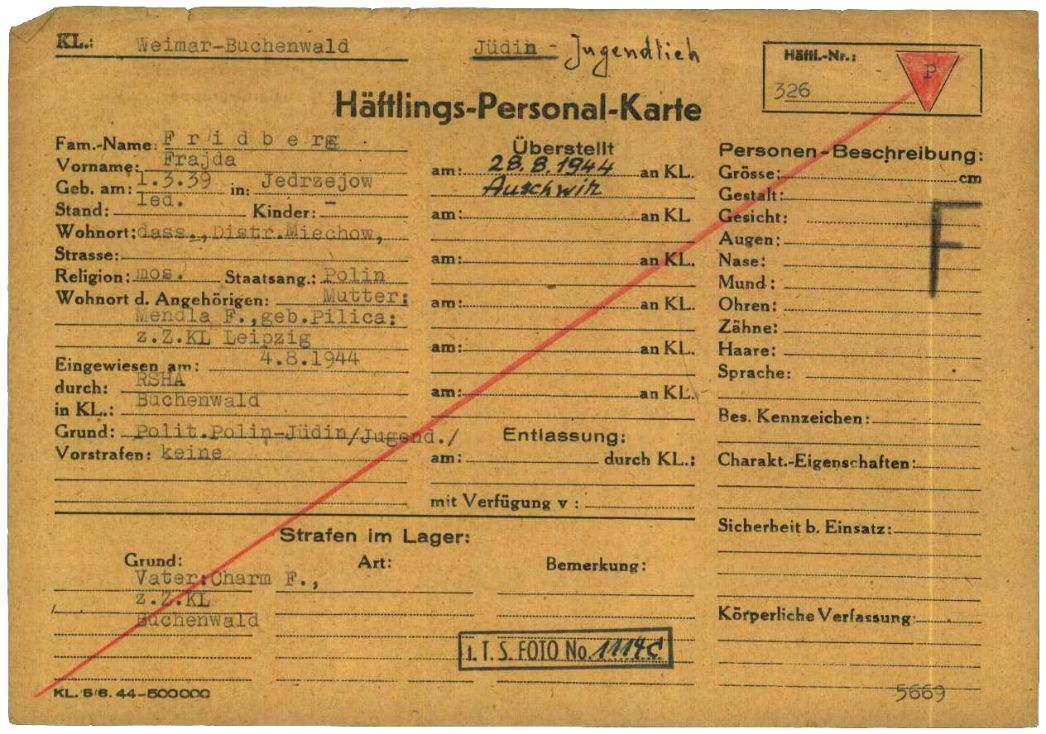

Die Krankenstation des Lagers befand sich im Erdgeschoss des als Unterkunft genutzten Fabrikgebäudes. Die Zahl der Kranken war sehr hoch. Zwischen 100 und 250 Frauen wurden täglich in der Krankenstation behandelt. Vier polnische Häftlingsärztinnen und 13 polnische Häftlingspflegerinnen kümmerten sich um die Kranken. Die Aufsicht über sie lag in den Händen des SS-Sanitäters Dressler. Ein Vertragsarzt namens Dr. Lutze hatte vor allem die Aufgabe, Totenscheine zu unterzeichnen. Über 400 angeblich nicht mehr arbeitsfähige Frauen ließ die SS in andere Lager bringen. Hierzu zählten auch Schwangere oder Frauen mit kleinen Kindern. 72 Frauen und Kinder schickte die SS Ende August 1944 nach Auschwitz, wo sie die meisten ermordete. Später gingen die Transporte mit Kranken in die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen.

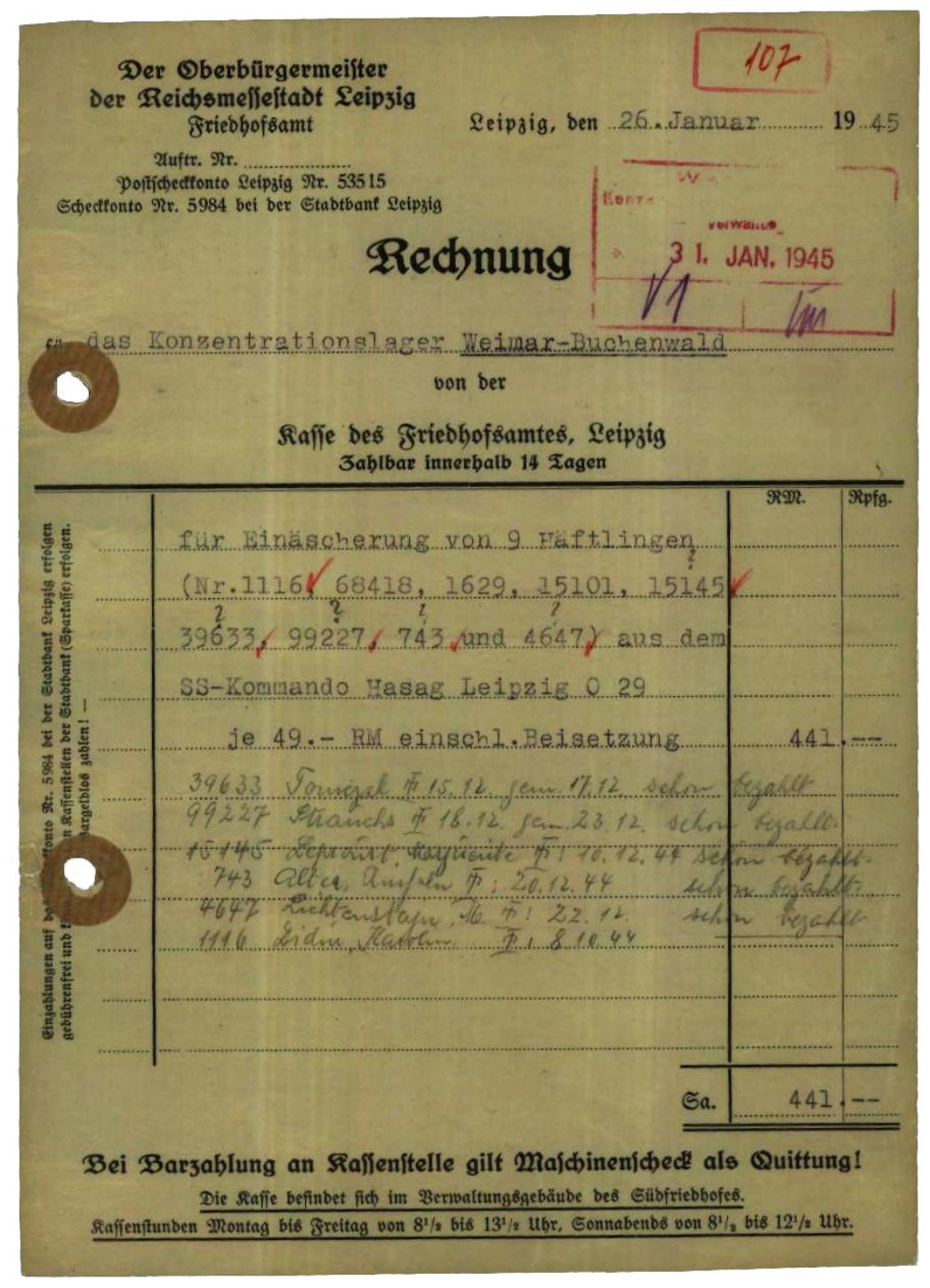

Nachweislich sechs Kinder wurden im Lager geboren, von denen vier nach kurzer Zeit starben. Lediglich der Ende März geborene Szymon Herling und die am 13. April 1945 geborene Estare Kurz überlebten. Neben den Säuglingen starben bis zur Räumung des Lagers mindestens 17 Frauen. Die Toten ließ die SS im Krematorium auf dem Leipziger Südfriedhof einäschern und die Urnen auf dem Ostfriedhof beisetzen.

Räumung

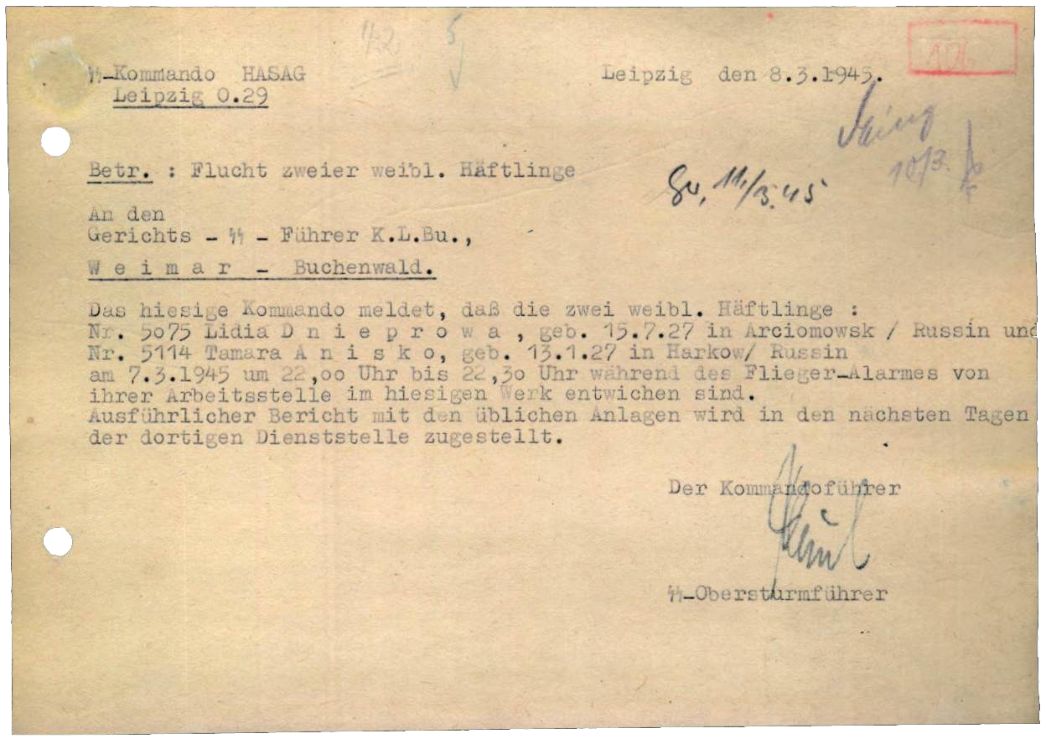

Aufgrund der näherkommenden amerikanischen Truppen begann die SS, die beiden Lager in Leipzig-Schönefeld am 13. April 1945 zu räumen. Insgesamt 5.800 Häftlinge trieb sie am 13. und 14. April in zwei Kolonnen in Richtung Osten, unter ihnen Männer und Frauen aus anderen bereits geräumten Außenlagern. Rund 250 kranke Frauen blieben mit einigen Ärztinnen und Pflegerinnen im Lager zurück. Die SS überließ die Zurückgebliebenen sich selbst, bis amerikanische Soldaten sie am 18. April erreichten. Die Marschkolonnen teilten sich unterwegs vermutlich mehrfach. Angehörige der Roten Armee befreiten die größte Gruppe am 23. April in der Nähe von Riesa. Die übrigen Frauen wurden zum Teil erst in den ersten Maitagen befreit, anderen gelang unterwegs die Flucht. Wie viele Häftlinge während des Todesmarschs ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

Literatur:

Anne Friebel u. Josephine Ulbricht (Hg.), Zwangsarbeit beim Rüstungskonzern HASAG. Der Werksstandort Leipzig im Nationalsozialismus und seine Nachgeschichte, Leipzig 2023.

Irmgard Seidel, Leipzig-Schönefeld (Frauen), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 495-500.