Das Lager

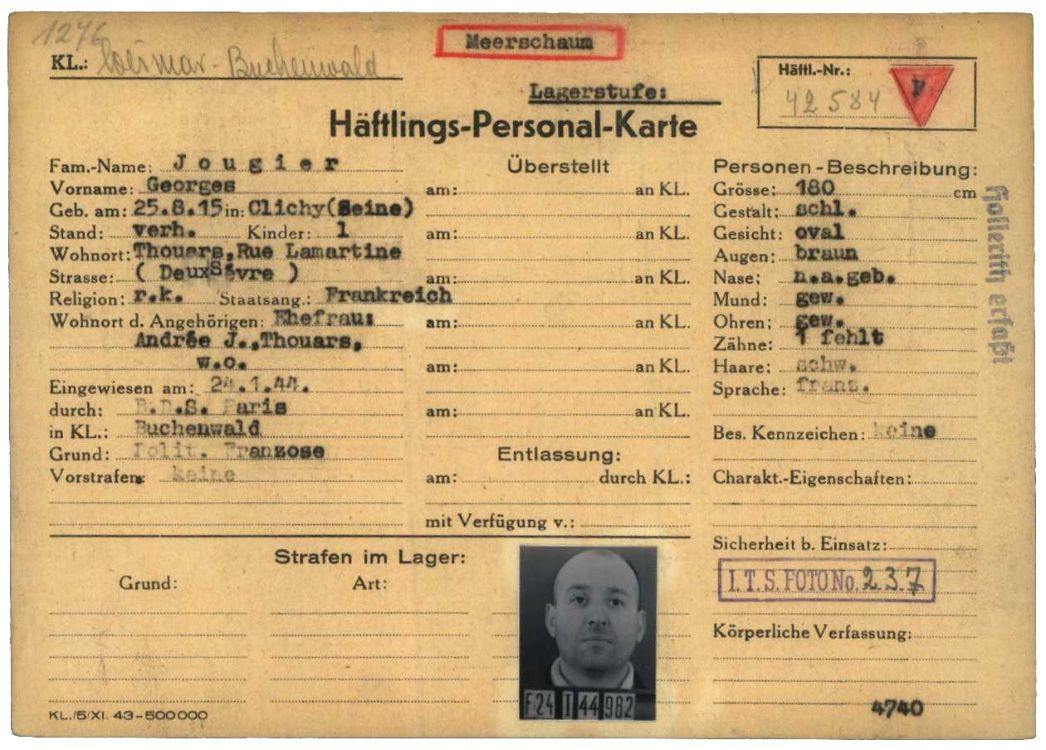

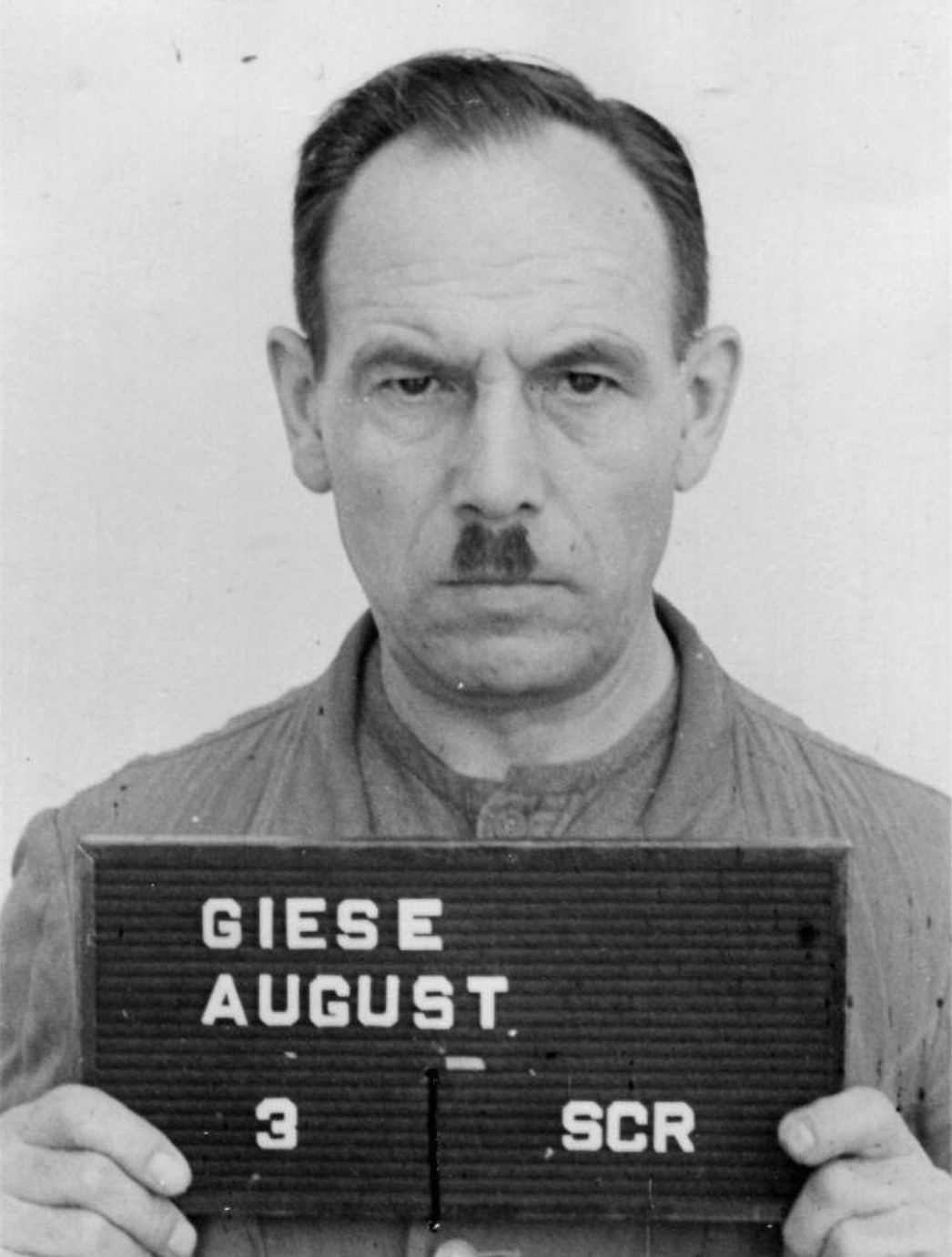

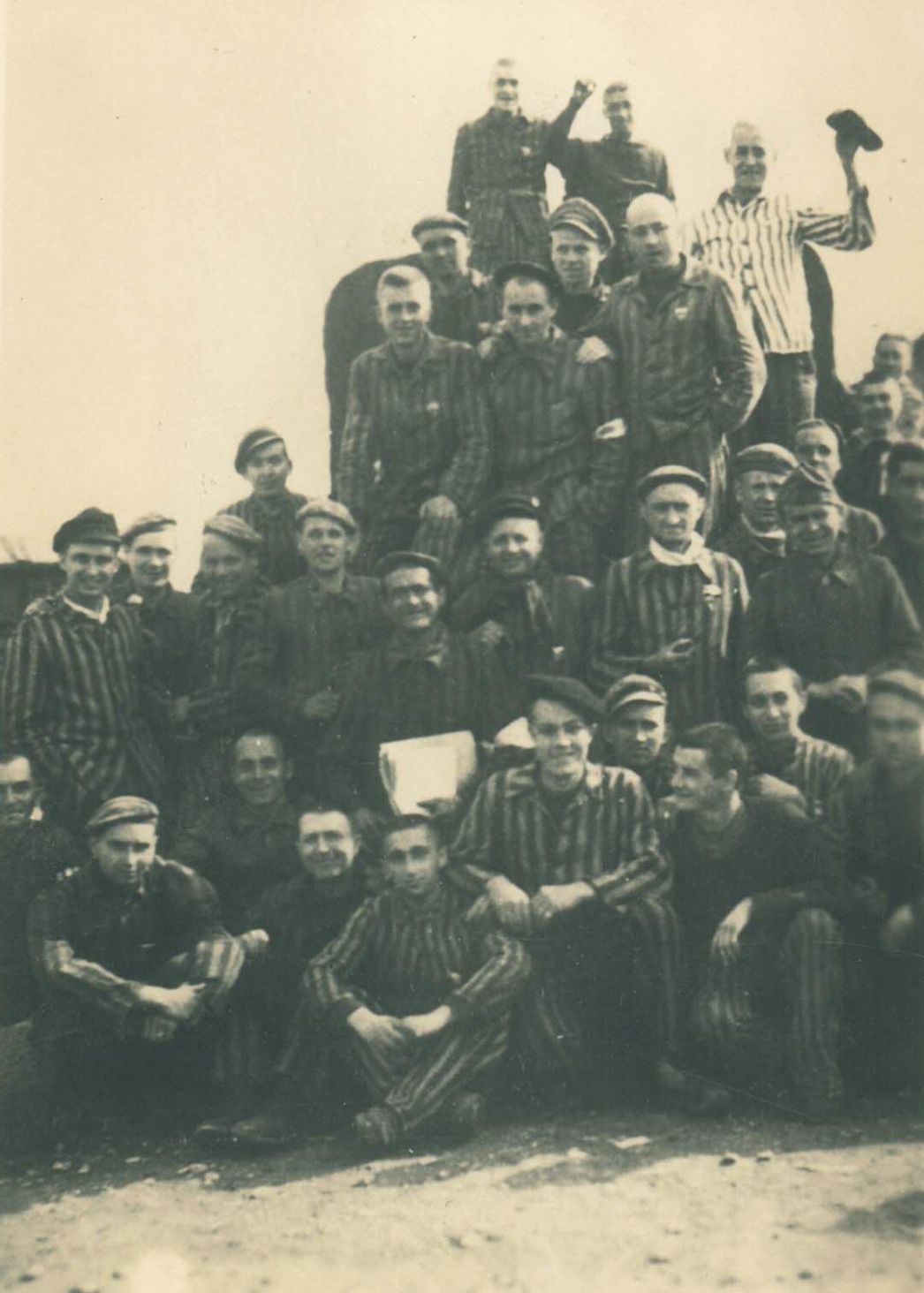

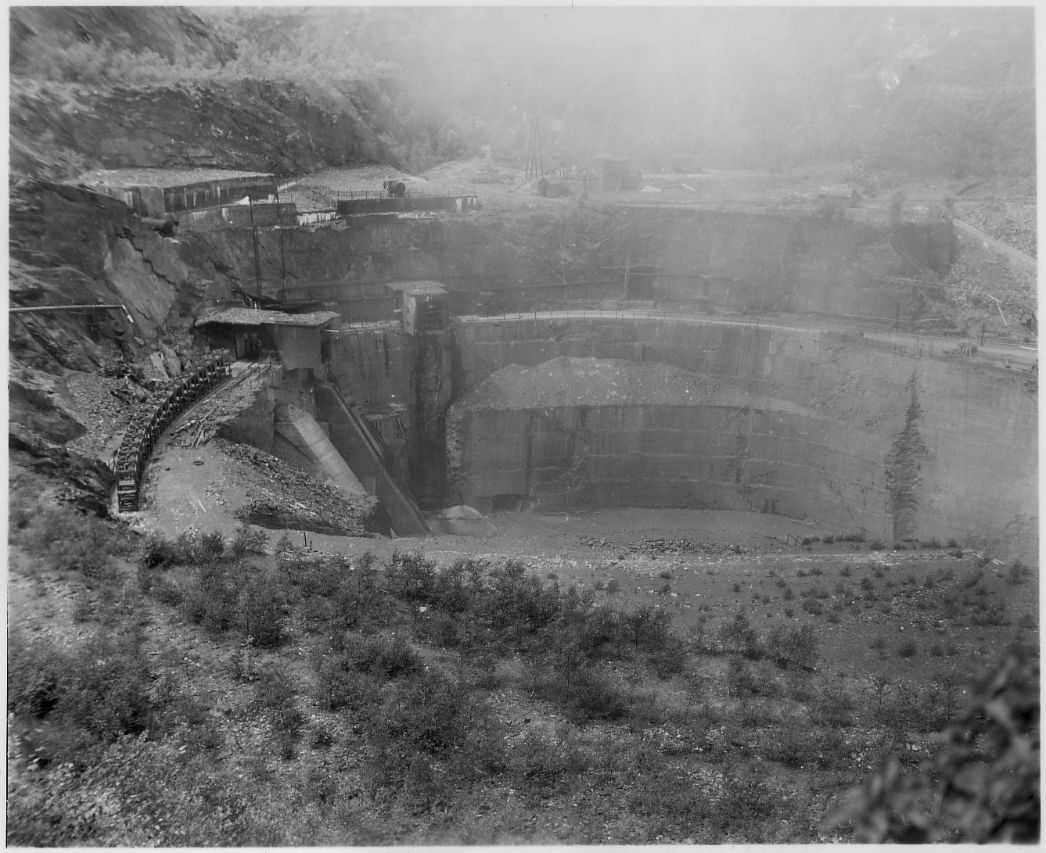

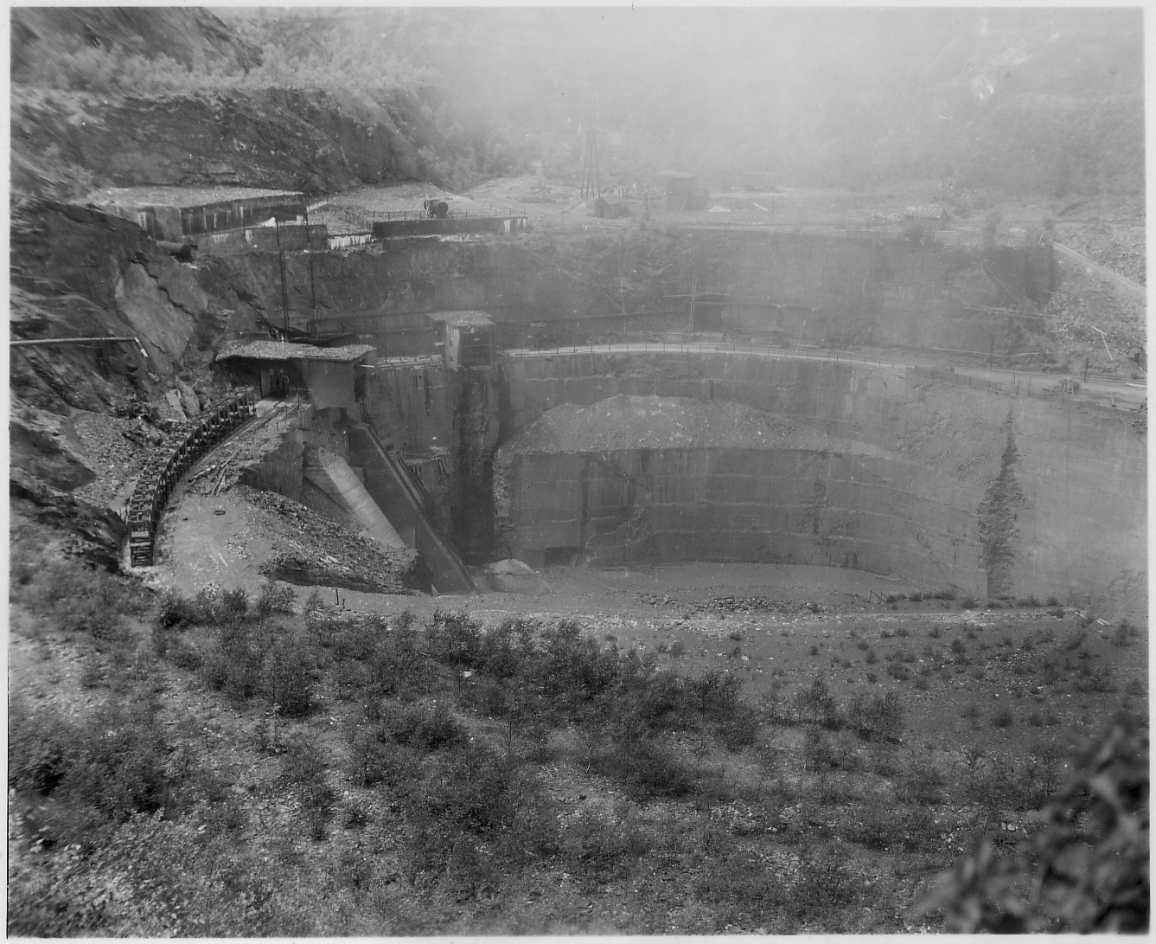

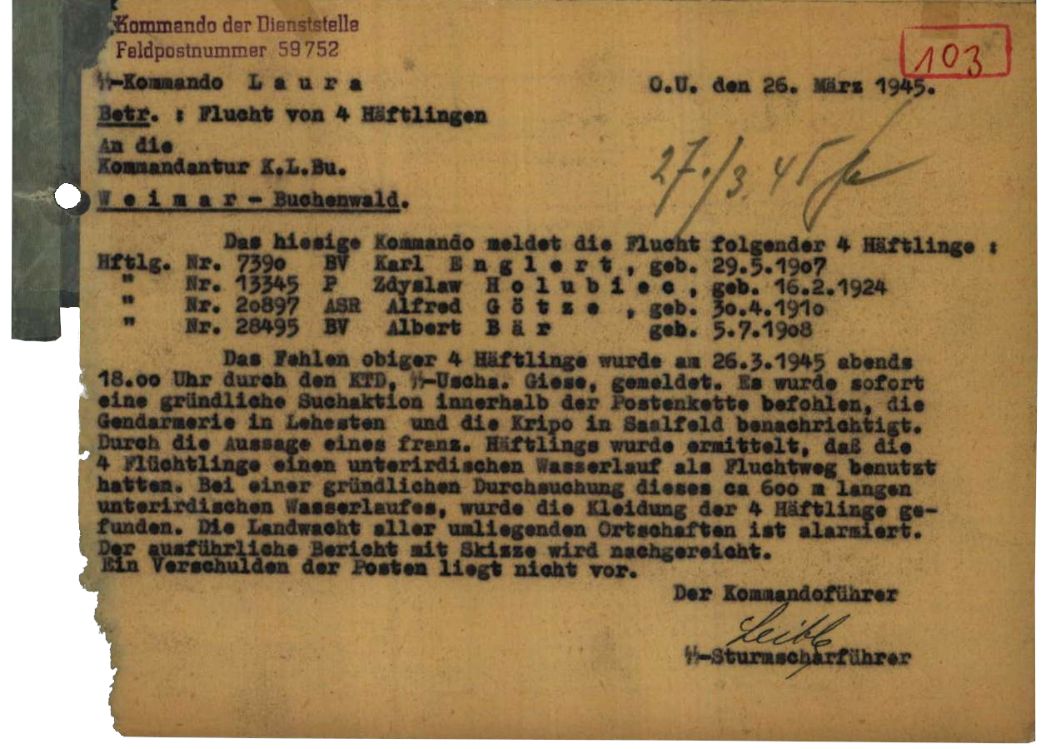

In dem Dorf Schmiedebach im Thüringer Schiefergebirge, heute ein Ortsteil von Lehesten, lag der „Oertelsbruch“ – seit dem 19. Jahrhundert industrieller Abbauort für Schiefer. Ab September 1943 wurde der Betrieb der Karl Oertel Schieferbrüche GmbH Lehesten für kriegswichtige Zwecke requiriert. Auf dem Gelände des Schieferbruchs mit seinem großen Tagebaukessel und den kilometerlangen Stollen sollte ein Testbetrieb für Triebwerke der A4-Rakete („V2“) entstehen. Die Einrichtung des Rüstungsbetriebs mit dem Tarnnamen „Vorwerk Mitte“ erfolgte im Rahmen der Untertageverlagerung der Raketenfertigung nach der Bombardierung der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde. Für den Ausbau der Anlagen wurden KZ-Häftlinge aus Buchenwald eingesetzt. Die Unterkünfte der ab Oktober 1943 eintreffenden Männer befanden sich zunächst in Hütten im Tagebaugelände. Ab November 1943 funktionierte die SS Gebäude und Stallungen der Firma Oertel oberhalb des Schieferbruchs zum Häftlingslager um und zäunte diese ein. Als Hauptunterkunft diente eine große Scheune. Die Wachmannschaft bezog Gebäude direkt neben dem Lager. Das neue KZ-Außenlager erhielt den Tarnnamen „Laura“.

Zwangsarbeit

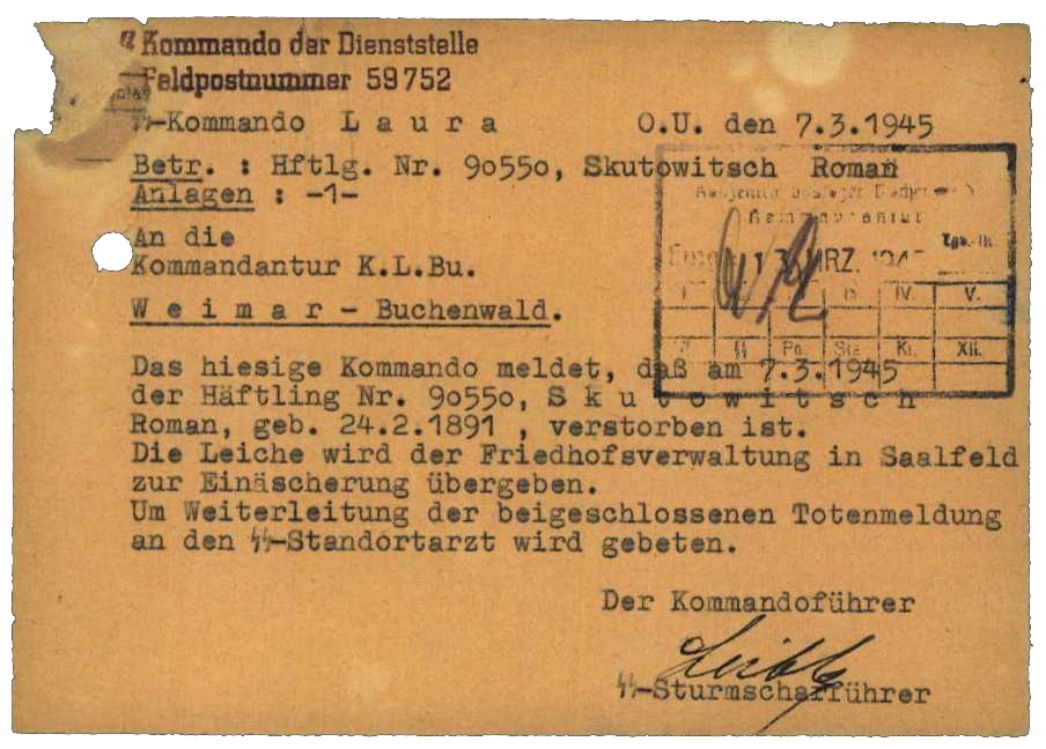

Die Zwangsarbeit in „Laura“ unterteilte sich in zwei Phasen: Zunächst mussten die Häftlinge körperliche Schwerstarbeit beim Ausbau der Stollen für die Einrichtung des Rüstungsbetriebs „Vorwerk Mitte“ leisten. Sie trieben Stollen in den Berg, verlegten Gleise und Rohre oder führten im Dreischichtbetrieb Erd- und Betonarbeiten aus. Die sehr schlechten und harten Arbeitsbedingungen führten vor allem im Winter 1943/44 zu einem steilen Anstieg der Kranken und Toten.

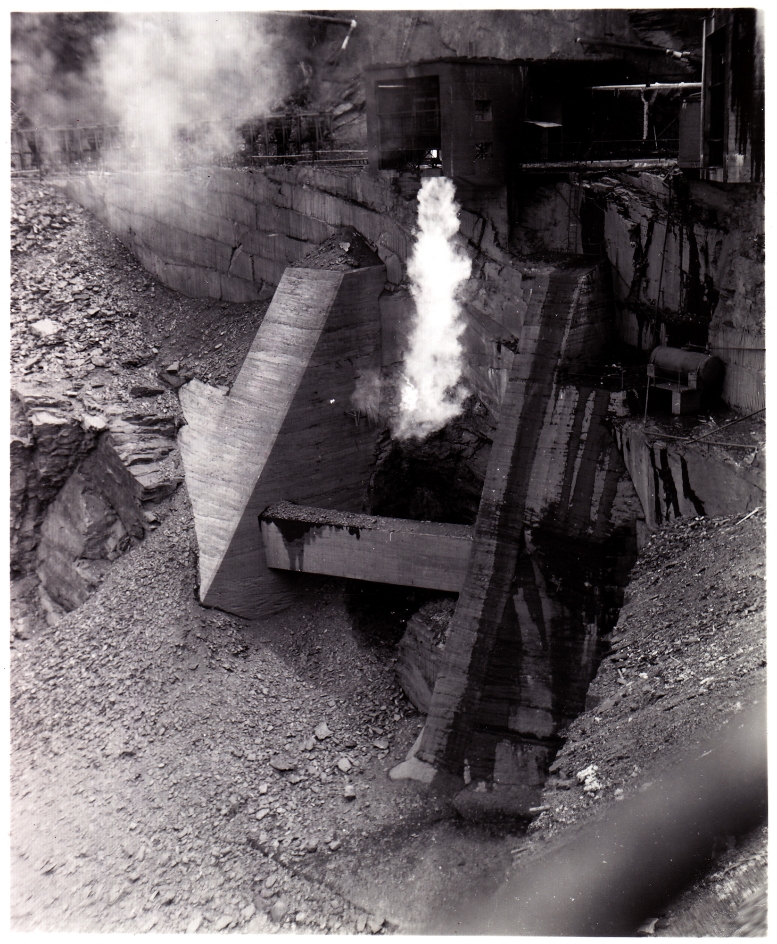

Im April 1944 lief der Testbetrieb für die Raketentriebwerke an. Fortan arbeiteten die Häftlinge vor allem in der Rüstungsproduktion, wo die Bedingungen etwas besser waren. In elfstündigen Tag- und Nachtschichten testeten die Männer die Triebwerke oder stellten in den unterirdischen Anlagen Flüssigsauerstoff her. Ein Teil von ihnen galt nun auch als Facharbeiter. Ab September 1944 wurden Häftlinge daneben wieder für Bauarbeiten eingesetzt, um das Werk zu vergrößern. Nach der Einstellung des Testbetriebs für die Triebwerke im Januar 1945 erfolgte der Einsatz der Häftlinge u.a. auf Baustellen in der Umgebung.

Literatur:

Dorit Gropp, Saalfeld („Laura“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 555-559.

Dorit Gropp, Aussenkommando Laura und Vorwerk Mitte Lehesten – Testbetrieb für V2-Triebwerke, Berlin 1999.