Die Häftlinge

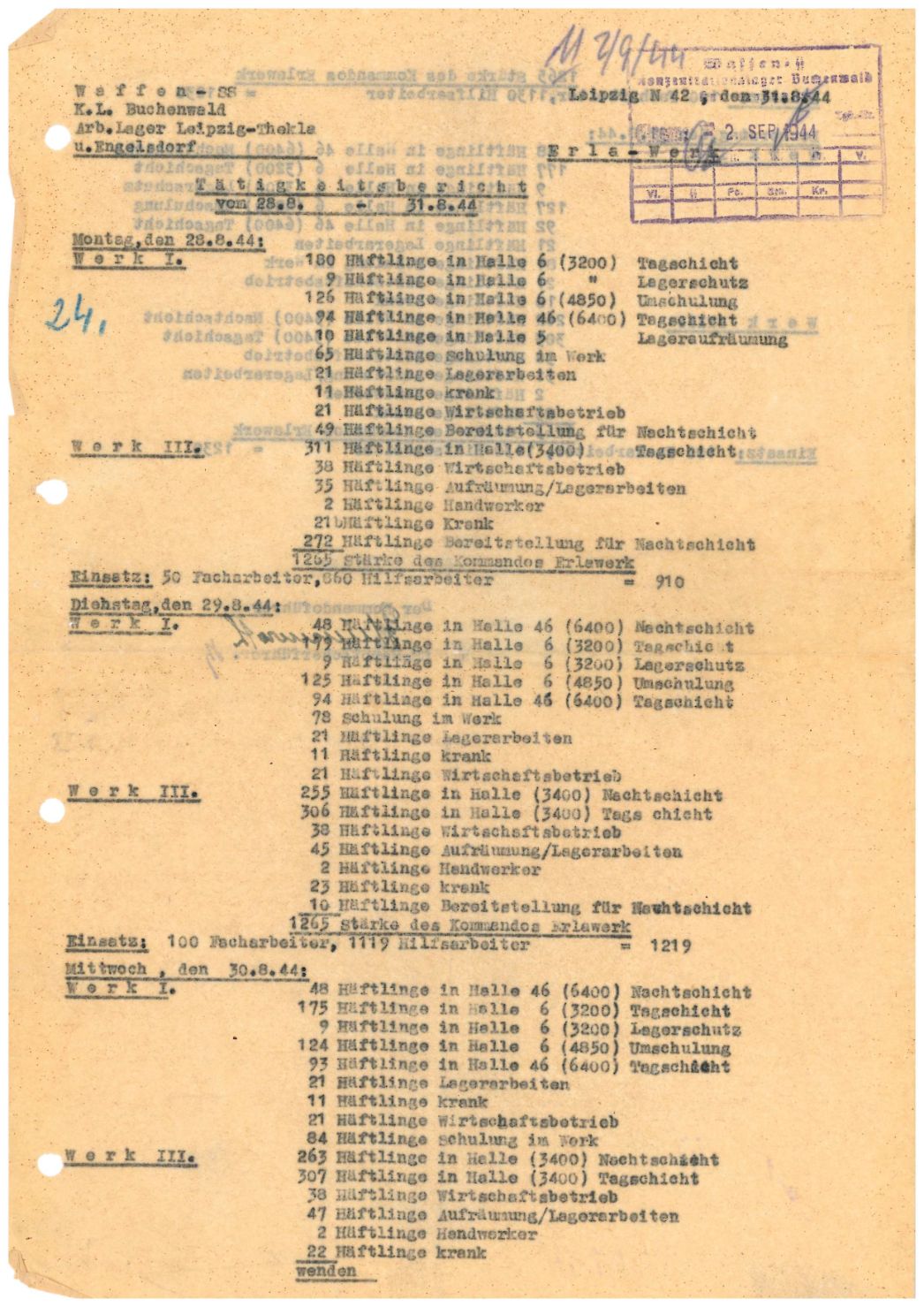

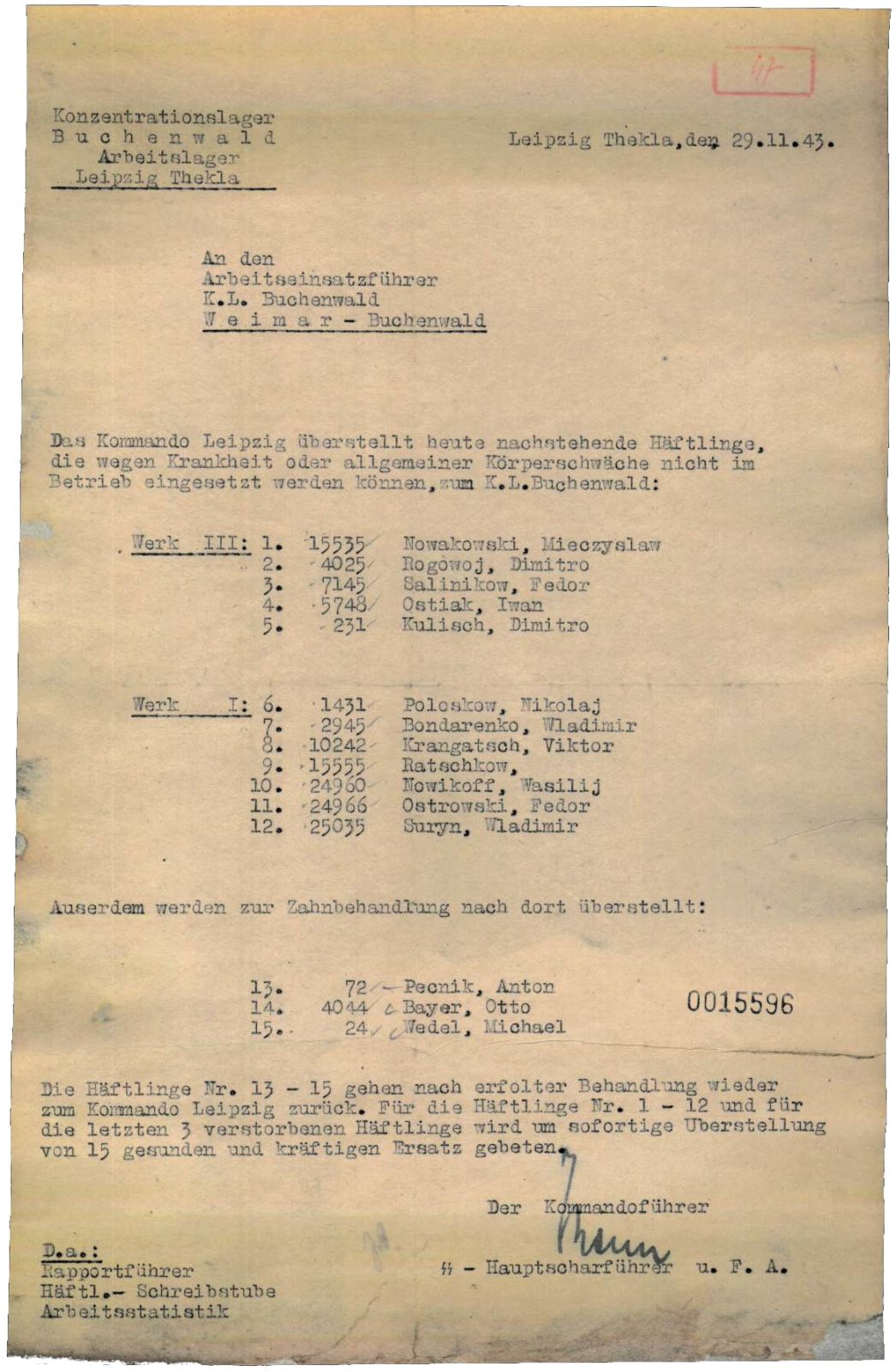

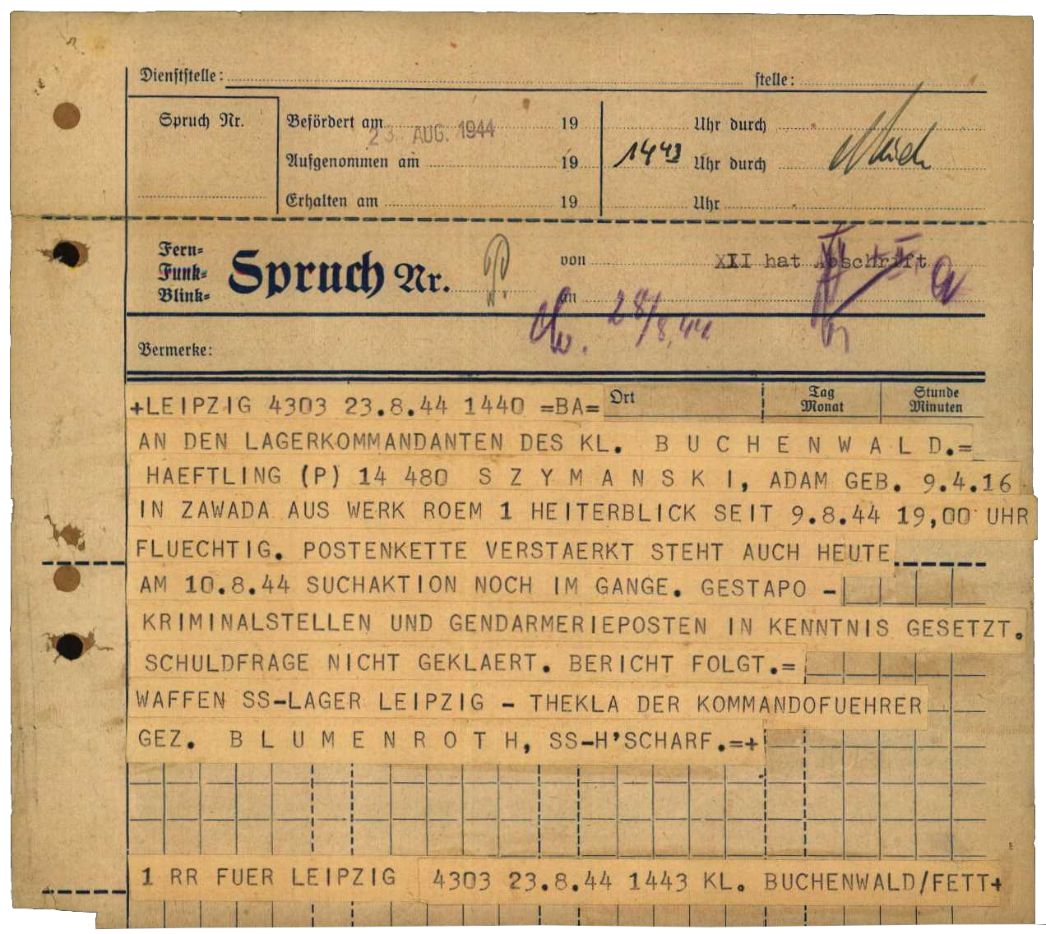

Die ersten 65 Häftlinge brachte die SS am 6. März 1943 aus Buchenwald nach Leipzig-Thekla. In den elf Monaten nach Einrichtung des Außenlagers stieg die Zahl der Häftlinge durch weitere Überstellungen stetig an. Mit insgesamt über 1.600 Männern erreichte das Außenlager an seinen verschiedenen Standorten im Februar 1944 seine Höchstbelegung. Viele Häftlinge verlegte die SS danach u.a. in andere Außenlager der Erla-Werke, die dem KZ Flossenbürg unterstanden, während in Leipzig weitere Transporte aus Buchenwald und dem KZ Sachsenhausen eintrafen. Mit der Ankunft von über 570 Häftlingen aus dem geräumten Außenlager Gassen des KZ Groß-Rosen stieg die Belegung Mitte Februar 1945 wieder deutlich an. Für die eintreffenden Männer hatte die Erla GmbH jedoch keine Verwendung. In einem abgetrennten Lagerbereich überließ die SS sie weitgehend sich selbst. Sehr viele starben. Während seines fast zweijährigen Bestehens durchliefen insgesamt mindestens 2.802 Häftlinge das Außenlager Leipzig-Thekla. Fast alle galten als politische Häftlinge. Es waren Männer zwischen 15 und 60 Jahren, die aus 22 Ländern stammten. Über die Hälfte von ihnen kam aus der Sowjetunion, weitere größere Gruppen aus Polen und Frankreich.

Literatur:

Maximilian Schulz, KZ-Alltag in Leipzig. Das Außenlager Leipzig-Thekla 1943-1945, in: Detlev Brunner u. Alfons Kenkmann (Hg.), Leipzig im Nationalsozialismus. Beiträge zu Zwangsarbeit, Verfolgung und Widerstand, Leipzig 2016, S. 69-89.

Karl-Heinz Rother u. Jelena Rother, Die Erla-Werke GmbH und das Massaker von Abtnaundorf, Leipzig 2013.