Das Lager

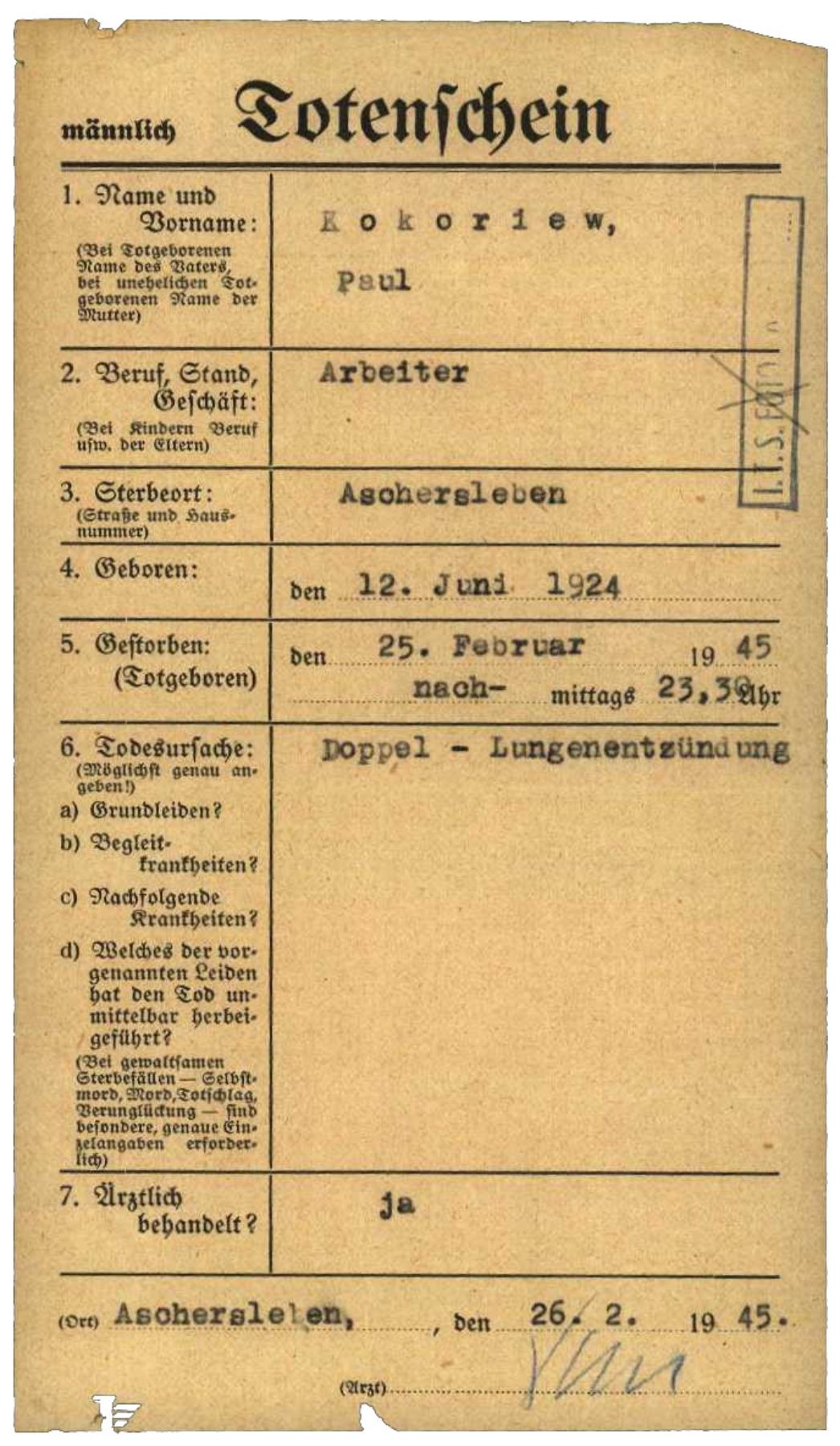

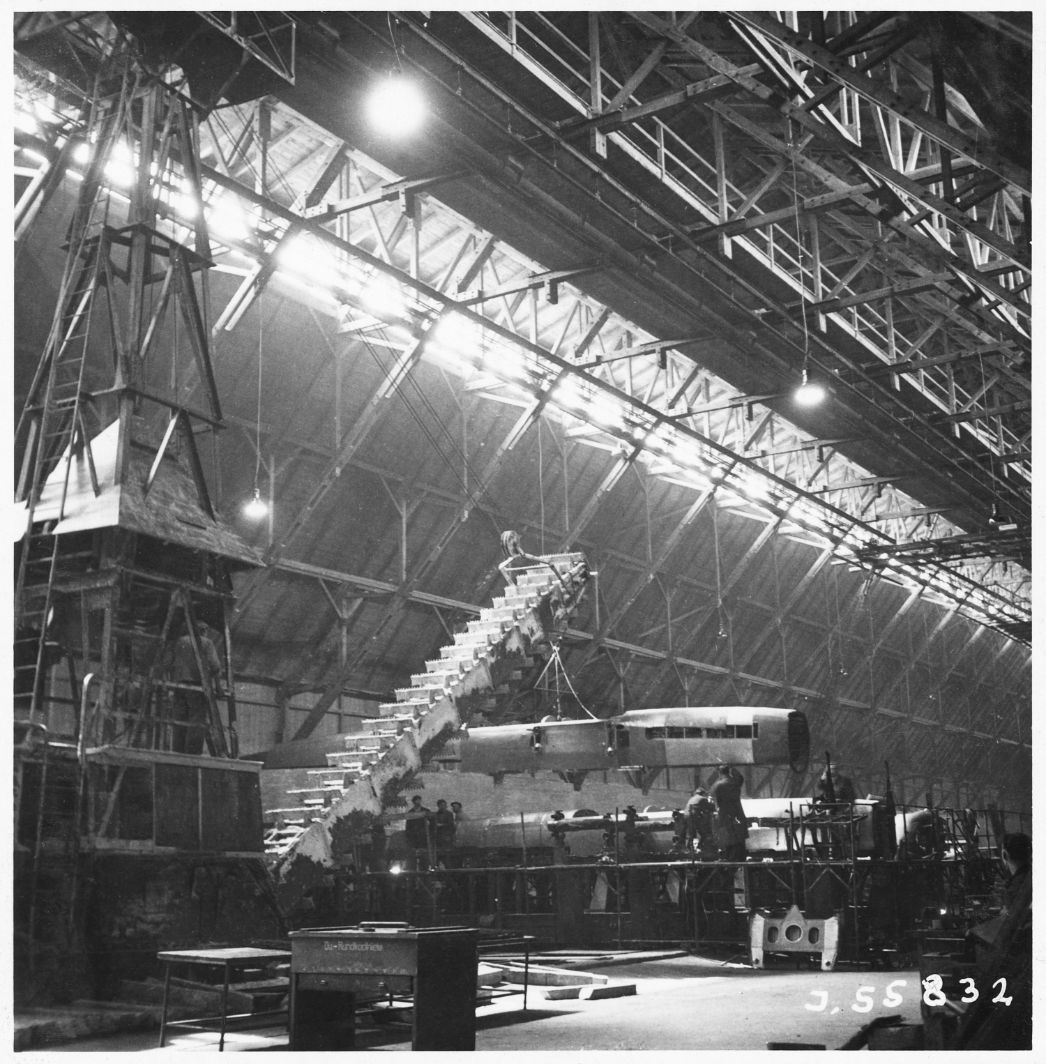

Im Mai 1935 eröffnete die Junkers Flugzeug- und Motorenwerk AG ein weiteres Werk in Aschersleben, am Nordostrand des Harzes zwischen Magdeburg und Leipzig gelegen. Das Werk befand sich an der heutigen Walter-Kersten-Straße im Norden des Stadtzentrums neben einem Güterbahnhof. In der Flugzeugteile-Produktion setzten die Junkers-Werke seit Kriegsbeginn an ihren verschiedenen Standorten ausländische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen ein. Für den Zweigbetrieb in Aschersleben forderte die Unternehmensleitung Mitte 1944 zusätzlich KZ-Häftlinge an. Das hierfür in Aschersleben eingerichtete Außenlager trug den Tarnnamen „Maus“ und war eines von rund einem Dutzend Buchenwalder Außenlagern, die für die Junkers-Werke entstanden. Die Unterbringung der männlichen KZ-Häftlinge erfolgte in einem Nebengebäude der Halle IV auf dem Werksgelände. Im Erdgeschoss befanden sich die Küche und die Waschräume, im ersten Stock die Schlafräume und die Krankenstation. Das Gebäude und vermutlich auch die angrenzende Werkhalle, in der die Häftlinge arbeiten mussten, waren von einem hohen, elektrisch geladenen Stacheldraht und Wachtürmen umgeben. Im Januar 1945 richtete das Unternehmen auf dem Werksgelände ein weiteres KZ-Außenlager für weibliche Häftlinge ein.

Bewachung

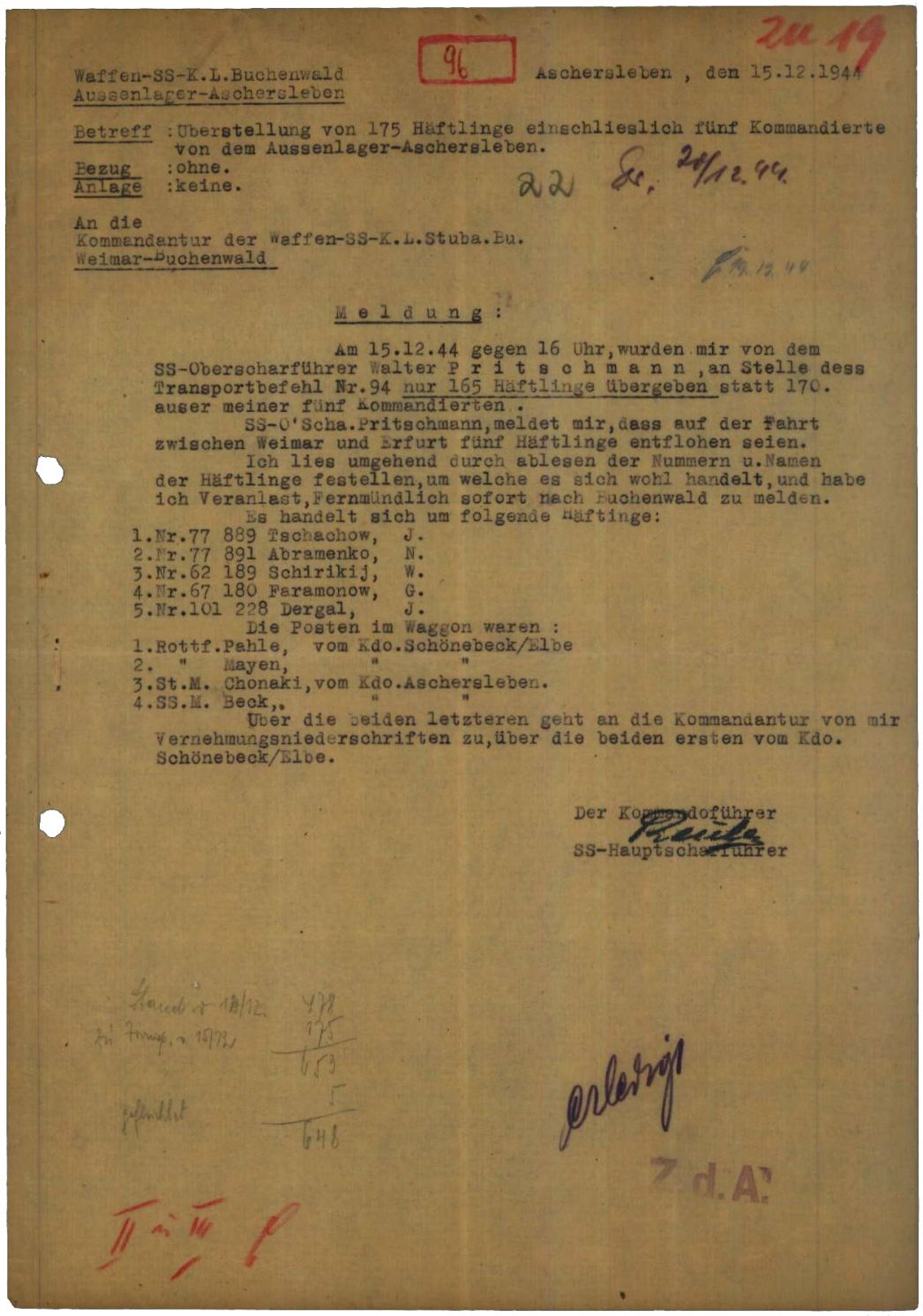

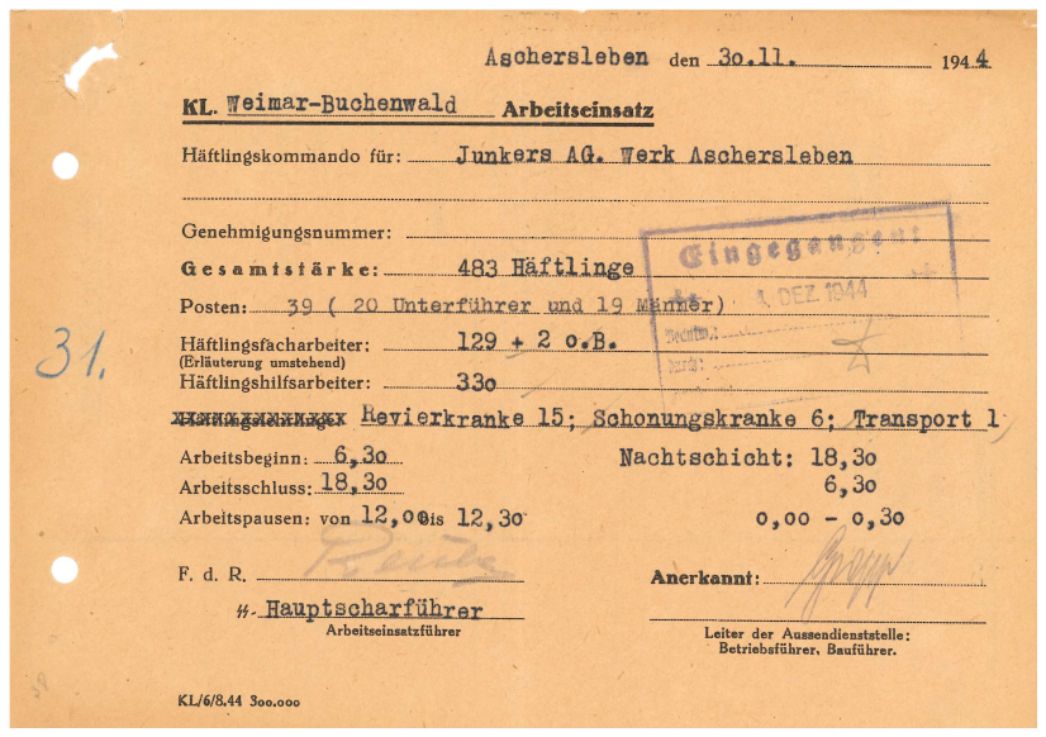

Als Kommandoführer fungierte ein SS-Hauptscharführer namens Reuter, über den bisher keine weiteren Informationen vorliegen. Im November 1944 umfasste die Wachmannschaft vor Ort insgesamt 39 SS-Männer. Mit dem Anstieg der Lagerbelegung vergrößerte sich auch die Zahl der Wachmänner. Zudem übernahm die Wachmannschaft des Männerlagers ab Januar 1945 auch die Bewachung des ebenfalls auf dem Werksgelände eingerichteten Frauenaußenlagers des KZ Buchenwald. Hierfür wurde sie um SS-Aufseherinnen ergänzt. Im März 1945 bestand die Lagerbewachung in Aschersleben schließlich aus 73 SS-Männern und 11 SS-Aufseherinnen. Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg wegen Häftlingstötungen während des Todesmarsches nach der Räumung des Lagers wurden 1975 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Ende März 1945 befanden sich in den beiden Außenlagern in Aschersleben noch 422 männliche und 495 weibliche Häftlinge. Die Räumung der Lager erfolgte vermutlich zwischen dem 6. und 11. April 1945. Die SS-Wachen trieben die Männer und Frauen zunächst zusammen in Richtung Osten nach Torgau. Unterwegs aufgeteilt in zwei Kolonnen, erreichte die zweite mit dem größten Teil der Männer am 14. April 1945 Mühlbeck, 40 Kilometer nördlich von Leipzig. Die Häftlinge wurden zwei Tage später mit einem Bahntransport nach Düben gebracht, wo rund 300 Häftlinge am 20. April 1945 ihre Befreiung erlebten. In Mühlbeck fand man später die Leichen von 68 Häftlingen. Vermutlich waren es Opfer von verschiedenen Todesmärschen, die den Ort passiert hatten. Wie viele der Toten aus dem Lager Aschersleben stammten, ist nicht bekannt. Ebenso unbekannt ist die Gesamtzahl der Menschen, die im Kontext der Räumung der beiden Lager in Aschersleben ums Leben kamen.

Spuren und Gedenken

In Aschersleben gibt es heute keine Spuren des Außenlagers mehr. Die sowjetische Militäradministration enteignete nach dem Krieg die Junkers-Werke. Die meisten Gebäude auf dem Gelände wurden zerstört. Heute befindet sich dort ein Industriegebiet.

Seit 1977 steht auf dem Werksgelände in der Wilslebener Straße ein Denkmal in Erinnerung an die Opfer des Faschismus. In den 2000er-Jahren regte der Heimathistoriker Reiner Mühle an, zusätzlich eine Gedenk- und Informationstafel anzubringen, die ausdrücklich an die Häftlinge der beiden Außenlager des KZ Buchenwald erinnert. Sie konnte 2018 eingeweiht werden.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Gedenksteins auf GoogleMaps