Das Lager

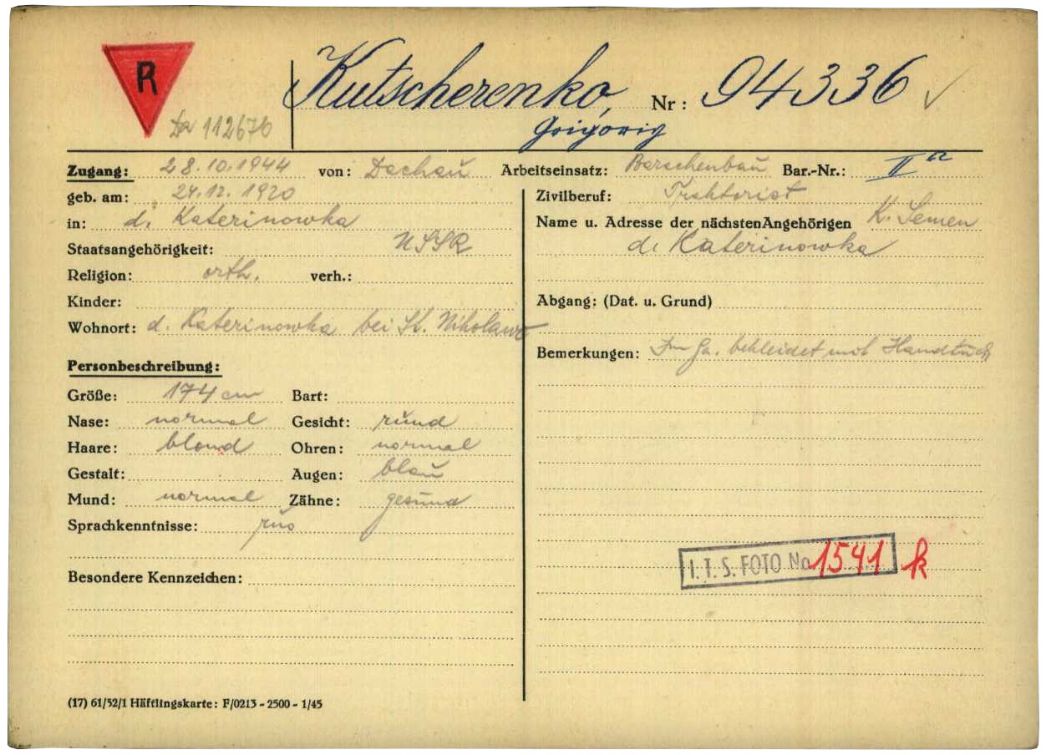

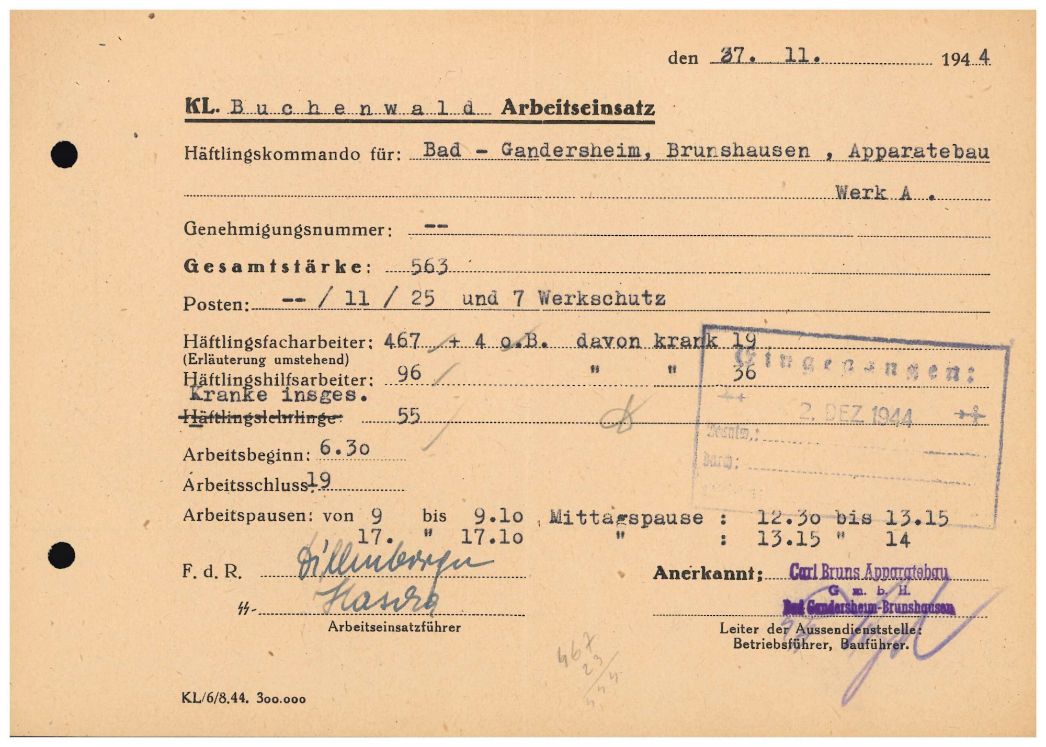

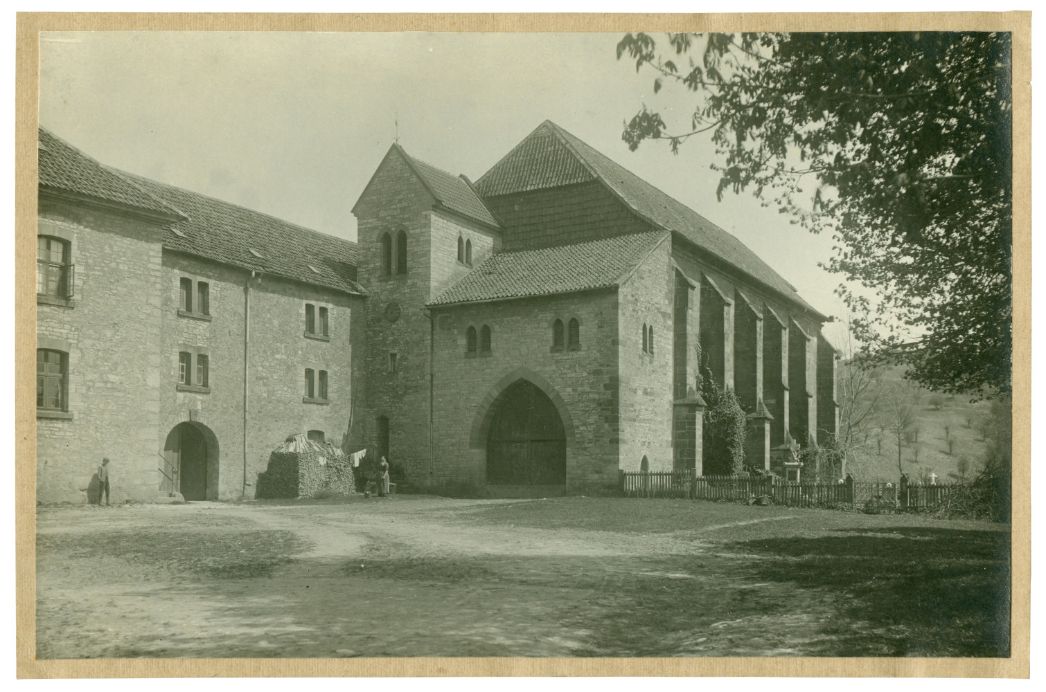

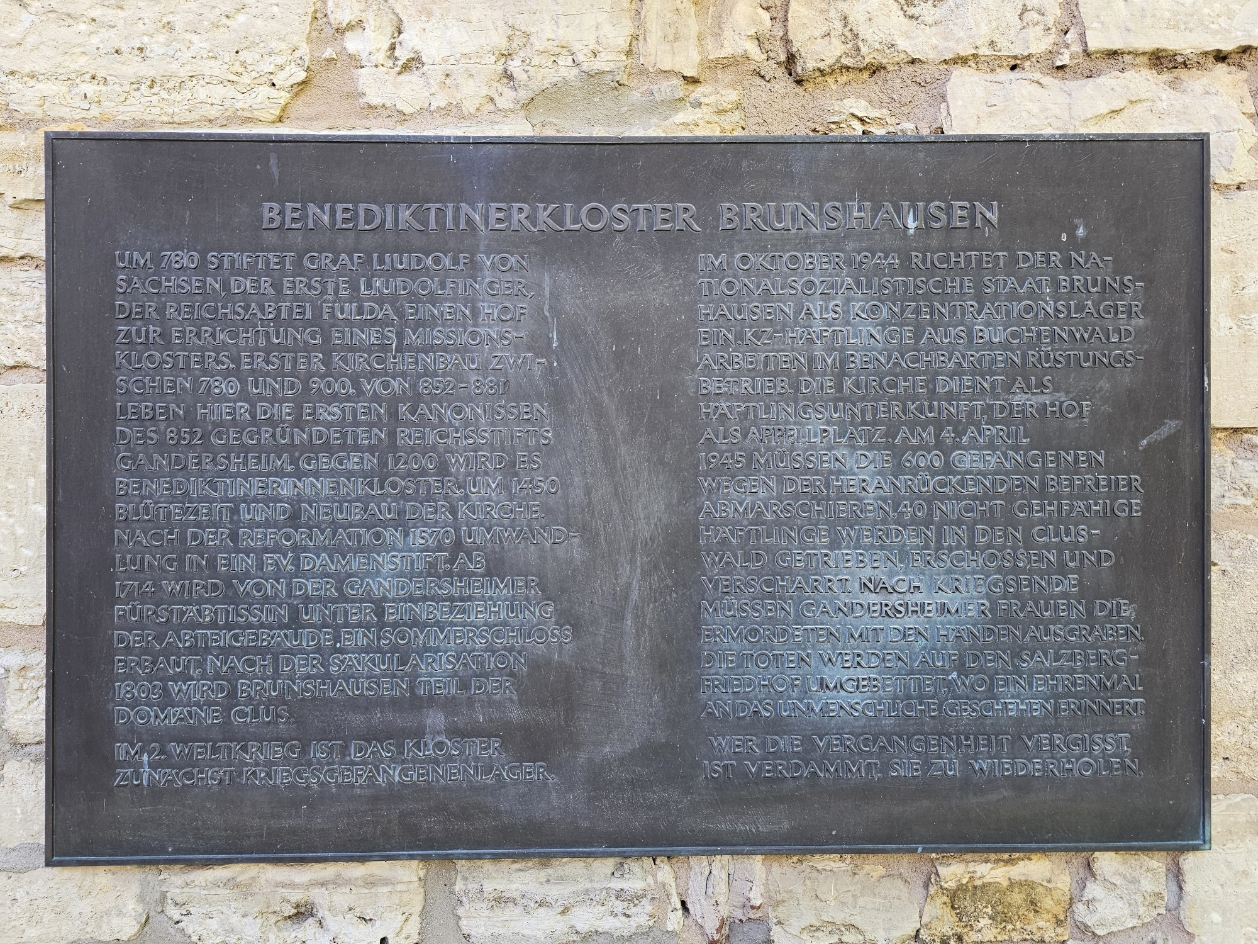

Das „Außenkommando Brunshausen, Apparatebau, Werk A“, so die offizielle Bezeichnung, bestand ab Oktober 1944 in einem Ortsteil von Bad Gandersheim. Der Rostocker Rüstungsbetrieb Ernst Heinkel AG ließ dort Flugzeugteile für den Nachtjäger He 219 produzieren. Anfänglich waren keine Lagerstrukturen vorhanden: Die Klosterkirche von Brunshausen, wenige hundert Meter nordöstlich des Werks, diente als Massenunterkunft. Das säkularisierte Gebäude war verwahrlost. Berichten zufolge gab es keine Betten. Die Häftlinge mussten auf ausgelegtem Stroh schlafen. Das Krankenrevier befand sich im Chor der Klosterkirche, ohne Wärmequelle, mit zerborstenen und nur notdürftig geflickten Fenstern. Erst im Januar 1945 wurde ein unmittelbar südlich des Werks gelegenes Barackenlager bezogen. Westlich war es durch eine Bahnstrecke, östlich durch die Ortstrasse nach Bad Gandersheim begrenzt. Drei Holzbaracken dienten als Unterkünfte, eine als Revier. Sowohl das Werks- als auch das Lagergelände waren von Stacheldraht umzäunt.

Krankheit und Tod

Lediglich zwei ausgebildete Häftlingsärzte, der Russe Walentin Schevelew und der Spanier José Gomez, sowie zwei Pfleger setzte die SS für die Krankenversorgung ein. Der Krankenstand war durchweg hoch. Ende Januar 1945 befanden sich 65 Häftlinge in stationärer Behandlung oder sie waren als „Schonungskranke“ zeitweise von der Zwangsarbeit freigestellt. Unfälle waren an der Tagesordnung. Der Belgier Kamiel Baert verletzte sich im Oktober 1944 bei Holzsägearbeiten. Der Verlust von Teilen seines Daumens und kleinen Fingers führte zu einer schweren Infektion und schließlich zur Amputation des linken Unterarms im Krankenrevier von Buchenwald. Am 28. Oktober wurde der erste Todesfall gemeldet. Der 43-jährige Pierre Delanchy, ein Landarbeiter aus Nordfrankreich, erlag einer Lungenentzündung. Bis zur Räumung des Lagers verstarben nachweislich 28 Männer. Mit einer Ausnahme erfolgte die Bestattung auf dem Salzbergfriedhof in Bad Gandersheim.

Bewachung

Gut zwei Wochen vor der Errichtung des Außenlagers konnte der Firma Bruns telegrafisch Vollzug gemeldet werden: Das Ergänzungsamt der Waffen-SS war mit dem freiwilligen Eintritt von sechs Angehörigen des Werkschutzes in die Lager-SS einverstanden, sofern die Bewerber „Reichsdeutsche“, „voll wachdiensttauglich“ und aus den Geburtenjahrgängen ab 1903 und älter waren. Weitere Rekrutierungen erfolgten aus der Wehrmacht. Für Ende Februar 1945 ist belegt, dass 8 SS-Unterführer und 44 SS-Männer für die Bewachung zuständig waren. Als Kommandoführer fungierte zunächst SS-Unterscharführer Anton Przybylski und vermutlich ab Mitte November 1944 SS-Hauptscharführer Werner Dillenborger (geb. 1912), ein zur SS überstellter Oberfeldwebel der Luftwaffe. 1949 verurteilte das Schwurgericht Göttingen den SS-Wachmann Alber Jokussies und einen ehemaligen Funktionshäftling wegen der Tötung eines Häftlings auf dem Todesmarsch aus dem Außenlager Bad Gandersheim zu jeweils vier Jahren Zuchthaus. Weitere Verurteilungen sind nicht bekannt.

Räumung

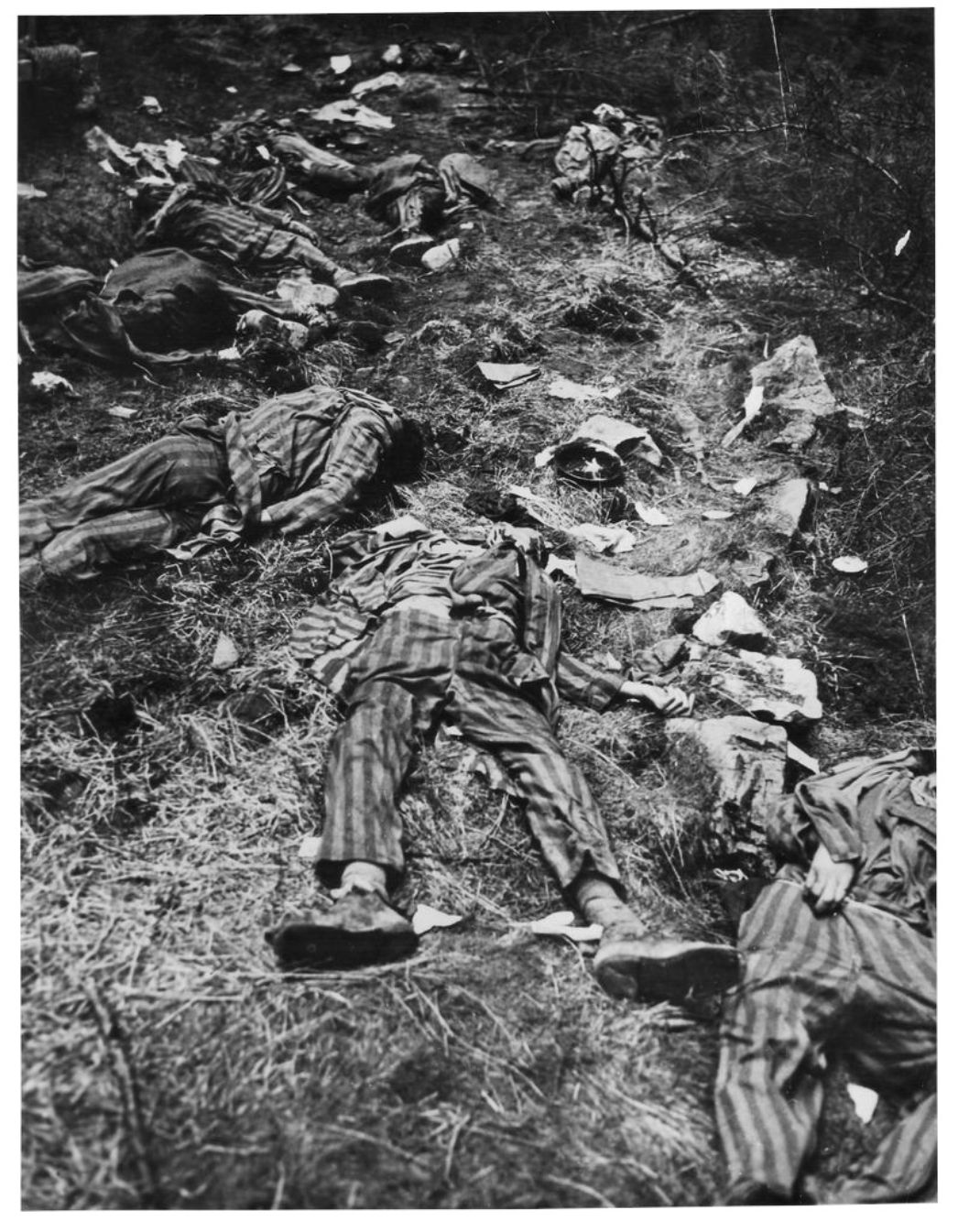

Anfang April 1945 gab der NSDAP-Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar der Region, Hartmann Lauterbacher (1909-1988), angesichts des nahen Frontverlaufs den Befehl, Bad Gandersheim zu räumen und marschunfähige Häftlinge zu erschießen. In den frühen Morgenstunden des 4. Aprils ermordete die SS mithilfe von Lagerkapos 40 kranke Häftlinge in dem nahegelegenen Cluser-Wald. Sowjetische Häftlinge mussten die Toten verscharren. Die verbliebenen etwa 480 Häftlinge wurden Richtung Harz getrieben und zahllose von ihnen unterwegs getötet. Ob und wie viele Fluchtversuche glückten, ist unbekannt. Die Marschroute führte über Braunlage, Wernigerode und Quedlinburg bis nach Bitterfeld, wo die Häftlinge am 14. April mit dem Zug über Dresden und Prag weitertransportiert wurden. Am 27. April erreichten sie das KZ Dachau, mehr als drei Wochen nach der Räumung von Bad Gandersheim. Ein amerikanischer Untersuchungsbericht von Ende November 1945 gab die Zahl von nur 180 Überlebenden an.

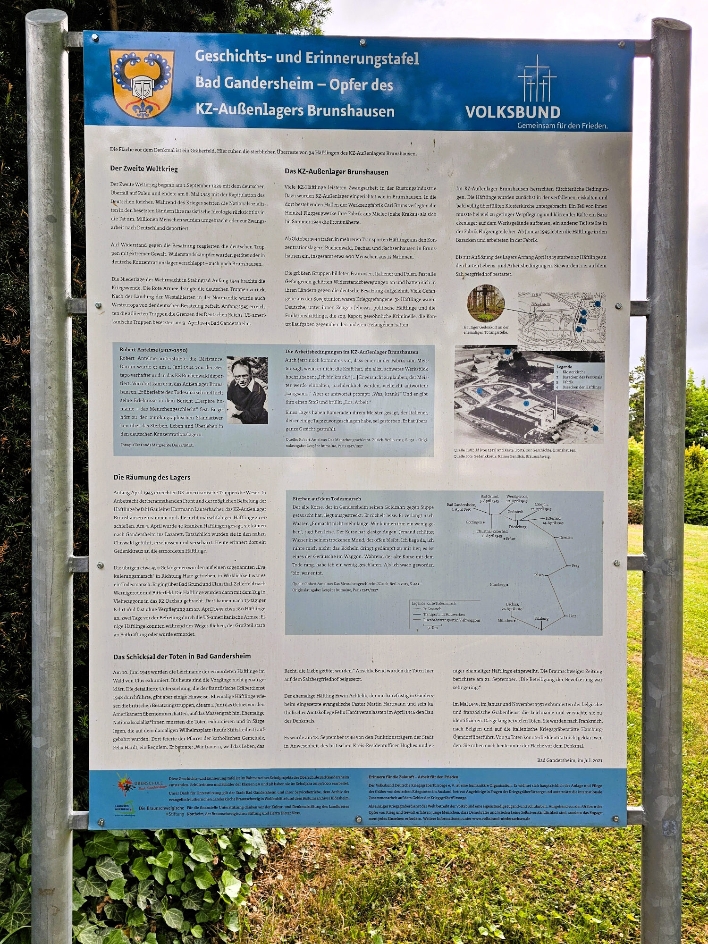

Spuren und Gedenken

Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Gandersheim mussten im Sommer 1945 die im Cluser-Wald verscharrten Leichen exhumieren. Die Toten wurden anschließend auf den Salzbergfriedhof umgebettet. Ein Gedenkstein erinnert an das Verbrechen. Seit Mitte der 1980er-Jahre initiierten meist zivilgesellschaftliche Gruppen eine Vielzahl weiterer Erinnerungs- und Gedenkorte. Am Portal der Klosterkirche Brunshausen verweist seit 1985 eine Gedenktafel, direkt vor dem Eingang seit 1989 ein Gedenkstein, auf die Geschehnisse vor Ort. In der Klosterkirche befindet sich heute ein Museum, das Portal zur Geschichte, in dem auch die Geschichte des Außenlagers präsentiert wird. In unmittelbarer Nähe ehrt seit 2002 eine Tafel Robert Antelme, den wohl bekanntesten Häftling von Bad Gandersheim. Zugleich informiert sie über den Gedenkweg, der zur Erschießungsstelle im Cluser Wald führt. Dort steht seit 1991 ein Gedenkkreuz. Von dem ehemaligen Barackenlager sind keine Überreste mehr vorhanden. Auf Teilen des Werksgeländes ist heute ein Industrieunternehmen ansässig.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Friedhofs auf GoogleMaps

Link zum Standort der Klosterkirche auf GoogleMaps

Link zum Standort des Gedenkkreuzes auf GoogleMaps

Kontakt:

Portal zur Geschichte

Literatur:

Paul Le Goupil, Gigi Texier u. Pierre Texier, Bad Gandersheim. Autopsie eines Außenkommandos von Buchenwald, Bad Gandersheim 2005.

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, 2 Aufl., Bad Langensalza 2017.

Petra Schmidt u. Victoria Breitenfeld, Opfer und Täter in einer Person. Zwei biographischen Skizzen, in: Dachauer Hefte, Heft 10 (1994), S. 167-190.