Krankheit und Tod

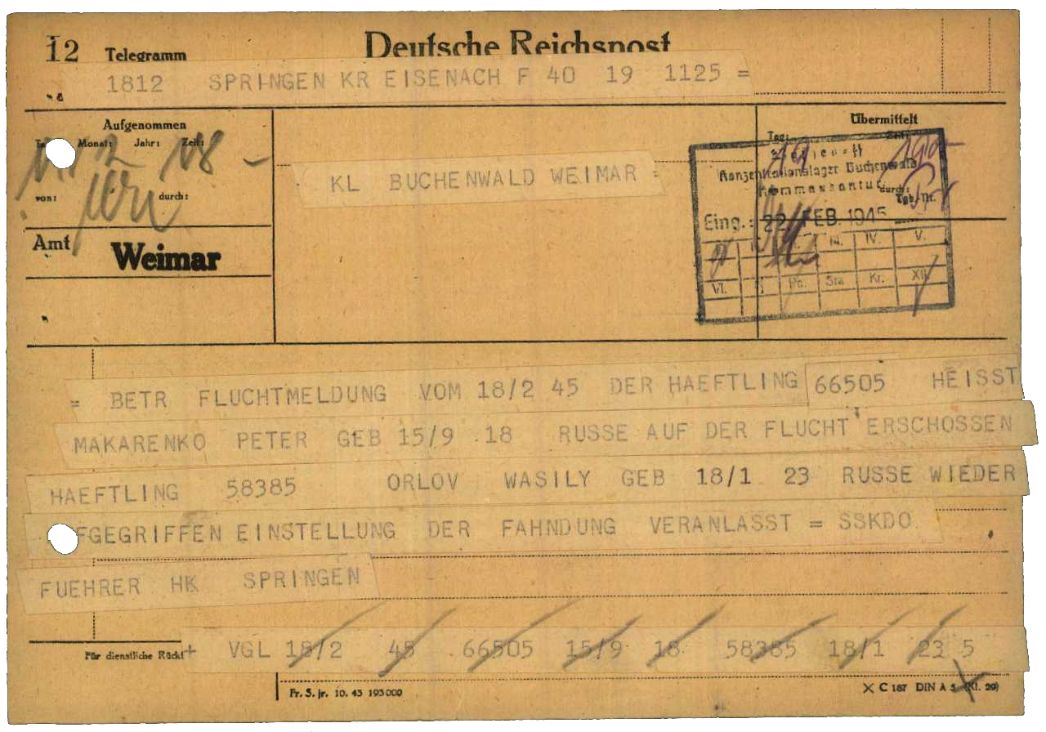

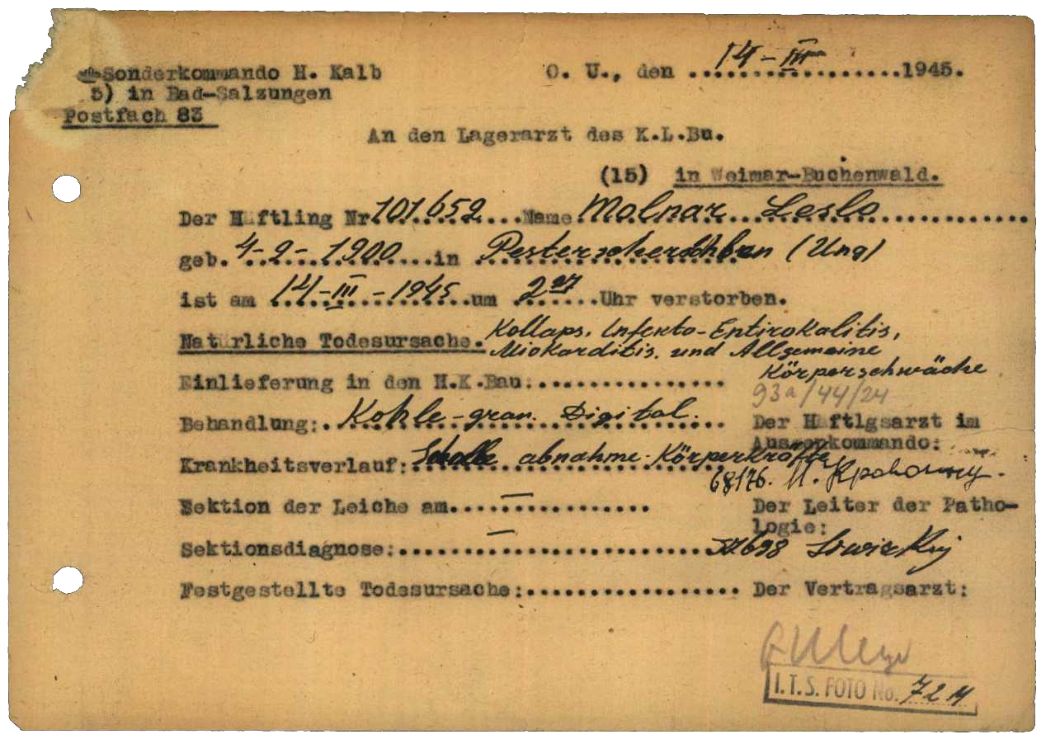

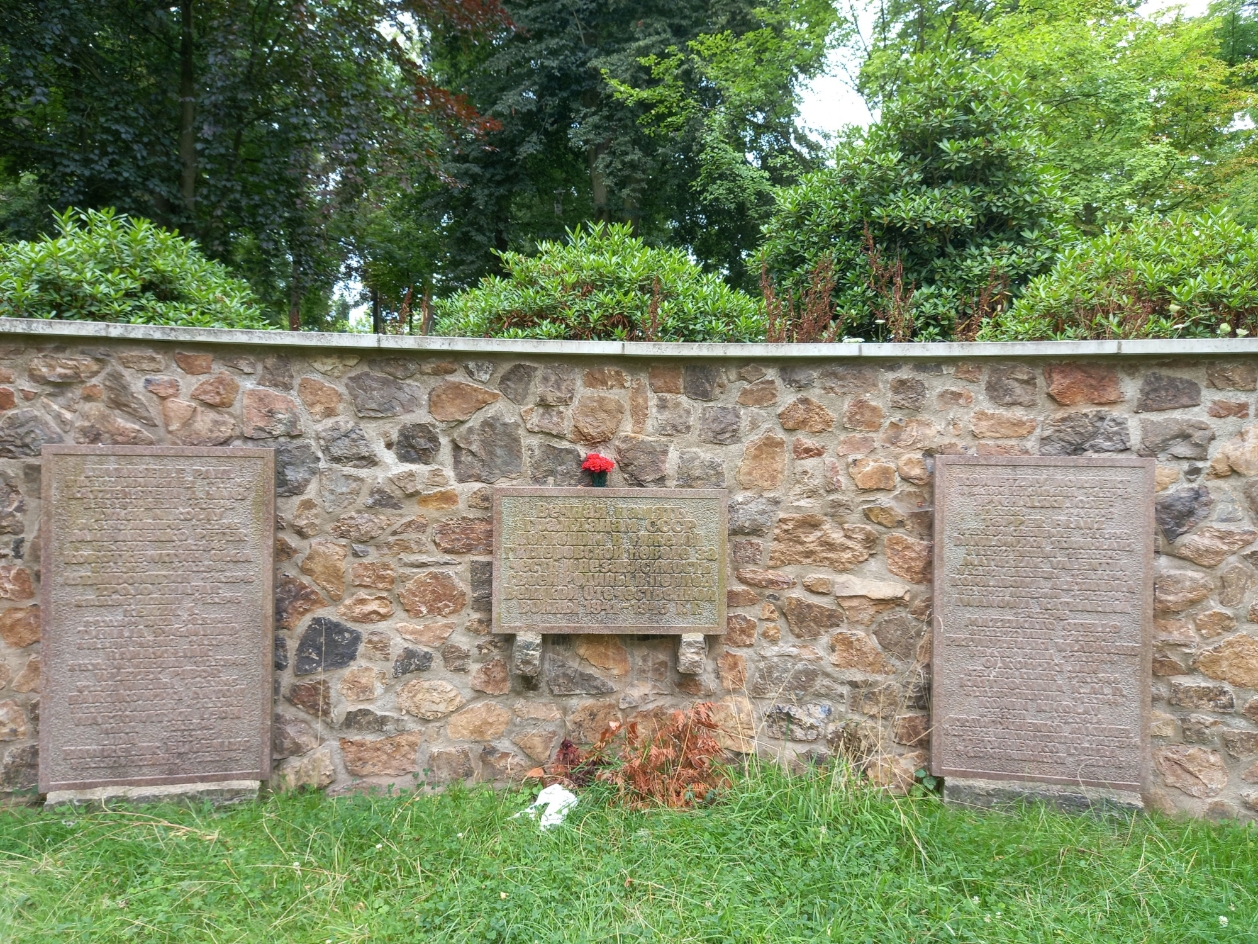

Als Häftlingsarzt setzte die SS den Mediziner Martins Kravainis aus Riga in Lettland ein. Wladimir Siwizkij aus Kirowograd (heute Kropywnyzkyj in der Ukraine) wurde als Pfleger bestimmt. Seitens der SS beaufsichtigte der SS-Sanitäter Willy August Carl die Krankenversorgung vor Ort. Ob es eine Krankenstation im Lager unter Tage oder oberirdisch gab, ist nicht bekannt. Kleinere Gruppen kranker Häftlinge ließ die SS zurück ins Hauptlager bringen. Der 33-jährige Jan Baran aus dem polnischen Żupawa war der erste Tote im Lager „Heinrich Kalb“. Er erlag wenige Tage nach der Errichtung des Außenlagers am 28. Januar 1945 einer Lungentuberkulose. Bis zur Räumung starben nachweislich neun Häftlinge. Zwei der Männer kamen während eines Rücktransports in das Hauptlager Buchenwald bei einem Tieffliegerangriff ums Leben. Die Leichname der vor Ort Gestorbenen wurden im Krematorium in Bad Salzungen eingeäschert und auf dem Husenfriedhof bestattet.

Räumung

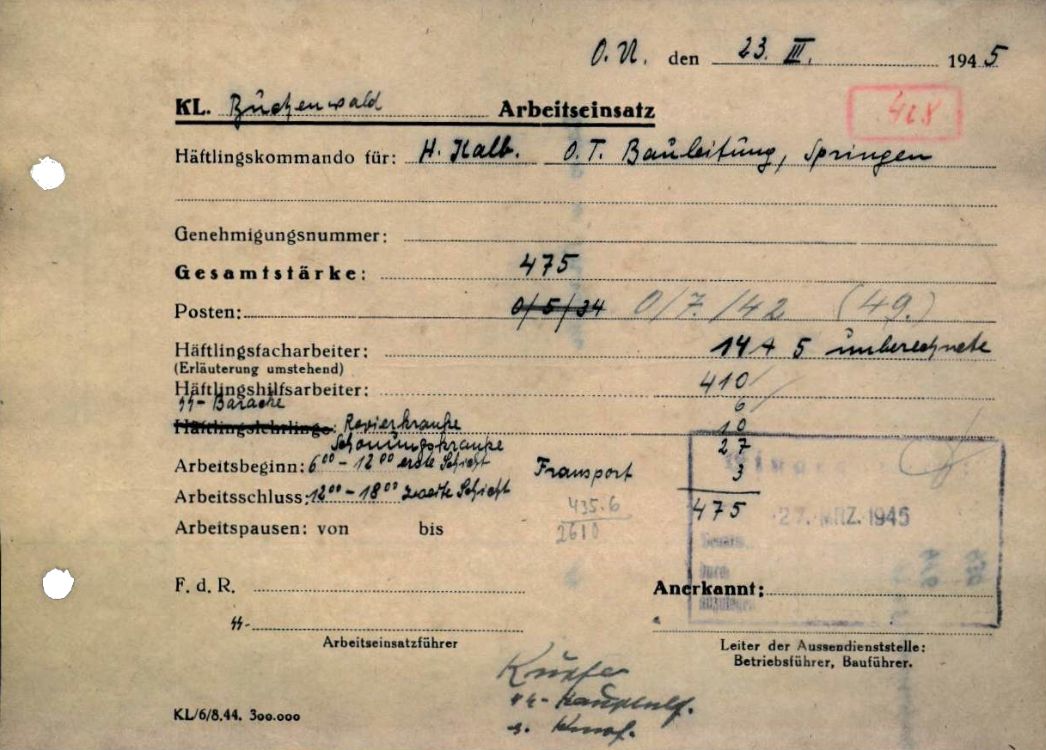

Ende März 1945 befanden sich 482 Häftlinge im Außenlager „Heinrich Kalb“. An welchem Tag die SS das Lager räumte, ist bisher nicht genau feststellbar. Truppen der U.S. Army trafen am 4. April 1945 in der Region um Springen ein. Die SS hatte die Häftlinge zuvor in Marschkolonnen über Ruhla, Arnstadt und Bad Berka in Richtung Weimar getrieben. Am Freitag, dem 6. April, erreichte eine Gruppe von 389 Männern das KZ Buchenwald. Das Schicksal der restlichen 93 Häftlinge ließ sich bisher nicht eindeutig klären. Berichten zufolge kam es unterwegs zu Fluchten. Männer, die nicht mehr laufen konnten, sollen in großer Zahl von den SS-Wachen erschossen worden sein.

©Gedenkstätte Buchenwald

Literatur:

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, 2. Auflage, Bad Langensalza 2017.