Das Lager

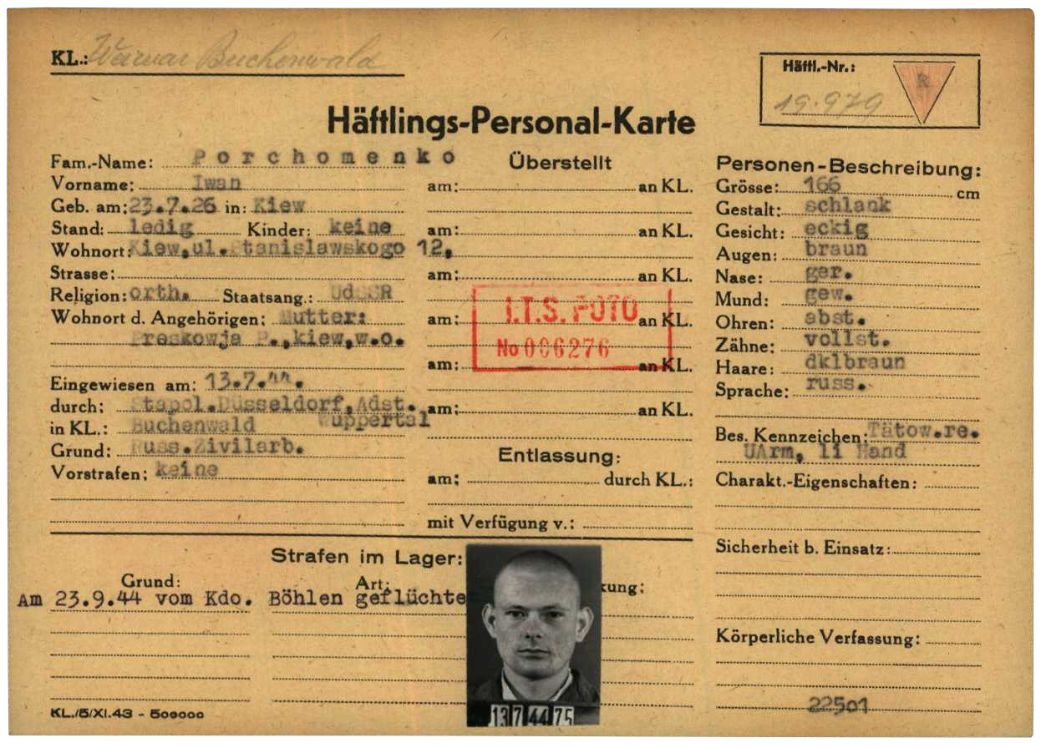

In ihren Treibstofffabriken in Magdeburg-Rothensee und Tröglitz/Rehmsdorf setzte die Braunkohle-Benzin AG (Brabag) bereits seit Juni 1944 Häftlinge aus Buchenwald zu Bauarbeiten ein. Gleichzeitig verhandelte der Betriebsdirektor der Treibstofffabrik in Böhlen Herbert von Felbert mit der SS über den Einsatz von KZ-Häftlingen an seinem Standort. Die ersten Häftlinge trafen Ende Juli 1944 in Böhlen, südlich von Leipzig, ein. Untergebracht wurden sie in einem bereits existierenden Barackenlager auf dem Brabag-Werksgelände in der heutigen Oststraße im Stadtteil Böhlen-Lippendorf. Es bestand aus Holzbaracken und war mit Stacheldraht umzäunt. Holzwachtürme sicherten das Lager zusätzlich.

Zwangsarbeit

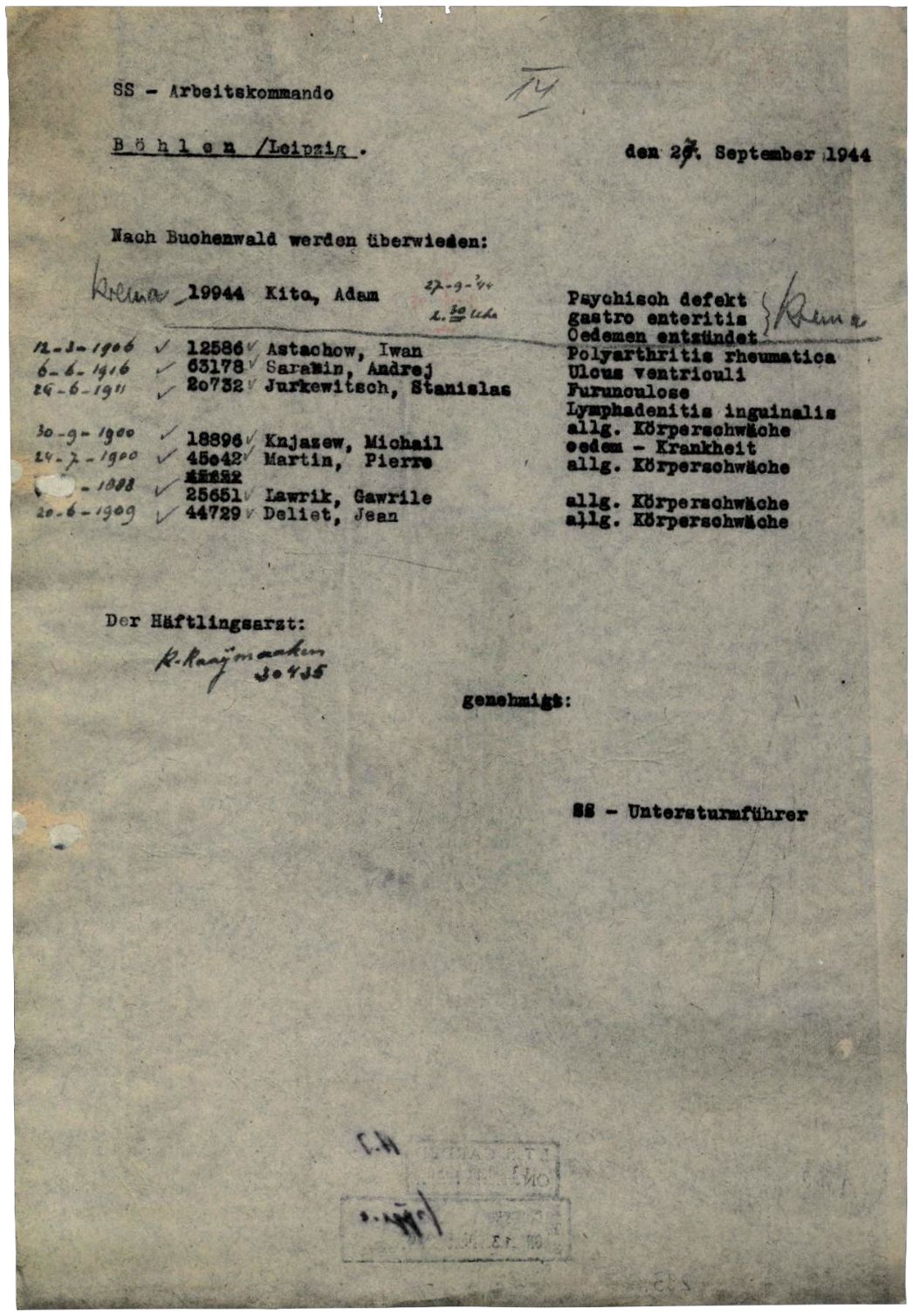

Wie die Brabag-Werke in Magdeburg-Rothensee und Tröglitz/Rehmsdorf wurde auch die Treibstofffabrik in Böhlen wiederholt das Ziel alliierter Luftangriffe. Die SS setzte die Häftlinge deshalb in Böhlen vor allem zur Räumung von Trümmern auf dem Werksgelände und in dessen Umgebung sowie beim Bau von Bunkern ein. Lediglich rund zehn Prozent der Häftlinge galten als Facharbeiter, alle anderen als ungelernte Hilfsarbeiter. Arbeitsfreie Tage gab es nicht. Auch an Sonn- und Feiertagen mussten die Häftlinge arbeiten, jedoch in reduzierter Form. Weitere Details über den Arbeitseinsatz sind bisher nicht bekannt.

Bewachung

Die Wachmannschaft umfasste Anfang September 1944 80 SS-Männer. Bis Ende Oktober wuchs sie auf 113 SS-Männer an. Kommandiert wurde die Wachmannschaft von SS-Untersturmführer Hans Adolf Bernstein (1915-1945). 1933 war er der SS beigetreten. Seit Kriegsbeginn zunächst im KZ Sachsenhausen und ab 1942 im KZ Majdanek in Lublin tätig, wechselte er Ende 1943 in das KZ Buchenwald und später in das Außenlager Böhlen. Bei einem Fronteinsatz nahmen ihn sowjetische Truppen im Januar 1945 fest. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte ihn im März 1945 wegen Kriegsverbrechen und seiner Beteiligung an Vergasungen im KZ Lublin-Majdanek zum Tode. Er wurde im April 1945 hingerichtet. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Erschießungen im Außenlager Böhlen wurde 1973 wegen des Todes des Beschuldigten eingestellt.

Räumung

Am 28. November 1944, vier Monate nach der Gründung, löste die SS das Außenlager Böhlen wieder auf. Die Häftlinge wurden für ein Untertageverlagerungsvorhaben der Brabag in Königstein im Elbsandsteingebirge südlich von Dresden benötigt, wo ein Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg bestand. Mit zwei Transporten brachte die SS am 14. und 28. November rund 980 Häftlinge aus Böhlen nach Königstein. Im Februar 1945 soll es erneut zu einem Einsatz von KZ-Häftlingen in Böhlen gekommen sein. Dokumente hierzu sind nicht überliefert.

Spuren und Gedenken

Im Oktober 1945 nahm die Treibstofffabrik in Böhlen ihren Betrieb auf Veranlassung der sowjetischen Militäradministration wieder auf. Ab 1952 wurde das Werk als VEB Otto Grotewohl weiterbetrieben. Heute befindet sich auf dem ehemaligen Werksgelände ein Betrieb des Chemieunternehmens Dow Chemical. Vor Ort erinnert nichts an die viermonatige Existenz des KZ-Außenlagers. Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig bietet jedoch regelmäßig Fahrradrundfahrten zu Orten der Zwangsarbeit in Böhlen an.

Link zum heutigen Standort des Werksgeländes auf GoogleMaps

Literatur:

Tobias Bütow u. Franka Bindernagel, KZ-Außenlager Böhlen, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors, Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 402-404.