©Martine Sambin

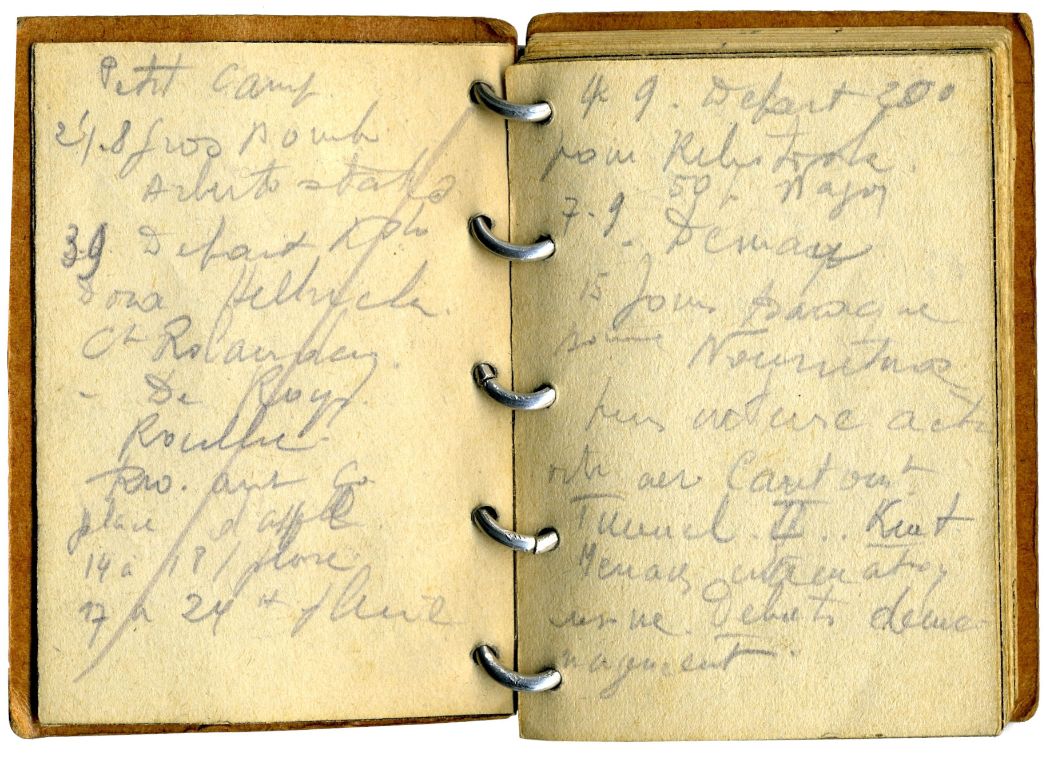

Georges Raynaud wurde am 20. Juli 1923 in Guérigny in Frankreich geboren. Die Gestapo verhaftete den gelernten Radioelektriker im Juni 1944 wegen seiner Teilnahme am französischen Widerstand. Am 20. August 1944 in das KZ Buchenwald deportiert, verließ er zwei Wochen später Buchenwald mit einem Transport nach Dernau und kam von dort dann in das Außenlager Artern des KZ Mittelbau. Er überlebte den Todesmarsch und konnte am 8. Mai 1945 im tschechischen Kaplitz befreit werden. Dort verfasste er Notizen, die später als Grundlage für seine ausformulierten Erinnerungen dienten. Im Juni 1945 kehrte er nach Frankreich zurück und gründete in Guérigny eine Familie. Er engagierte sich viele Jahre für Amnesty International. Er starb 2005 in Clamart.

Aus den Erinnerungen von Georges Raynaud

Ankunft und Leben im Lager

„Am 7. September, am späten Nachmittag, erreichen wir DERNAU, Endziel unserer Reise, von dem wir bis zum Aussteigen des Zuges noch nichts wussten. Was wir ahnten, scheint sich zu bestätigen. Nachdem wir über den Rhein und durch diese sehr hügelige Gegend weiter gefahren sind, nähern wir uns langsam der Frontlinie; wir nehmen an, sie liegt ungefähr an der belgischen Grenze. Wir fürchten uns immer mehr, in einer unterirdischen Fabrik eingesetzt zu werden. […] Bei der Ankunft in Dernau scheinen sich unsere Befürchtungen zu bestätigen. An einem Hang über dem Dorf, ragt ein Lager heraus: lange grüne Baracken, Wachtürme, Stacheldraht und neben diesem Kommando Tunneleingänge, die unter die Weinberge führen. Bei den stärksten Optimisten verdunkeln sich die Gesichter. Einige Märchen kursieren über die unterirdischen Fabriken, die Salzbergwerke, in denen man hoffnungslos stirbt. […]

Die malerischen Hänge des Moseltals lassen uns jetzt völlig gleichgültig. Wir fahren durch Dernau unter den neugierigen, aber nicht feindseligen Blicken der Einheimischen, die immer korrekt zu jenen geblieben sind, die zu ihnen Kontakt hatten. Wir erreichen das offene Land; Die Straße führt dem Tal entlang und es sieht nicht so aus, als würde sie uns zu dem Lager führen, das wir vom Bahnhof aus gesehen hatten. Ein Ortsschild: ... Marienthal..., malerische, kleine Ortschaft; Dort verlassen wir die Straße. Über einen steilen Weg erreichen wir die Weinberge und schließlich den Wald. Eine Schranke hebt sich und unsere endlose Kolonne kommt an einen Wachposten der SS vorbei. Es erhebt sich ein wunderschöner, mit Efeu bewachsener Landsitz: ein Machtsitz der SS, einer der vielen und reichen Besitztümer der modernen Nazi-Herrschaft. Hier sind wir, inmitten der herrlichen Weinberge, die die umliegenden Hänge bedecken. Wenn man weiter geht, ragt ein Schornstein aus dem Wald, vielleicht der einer Fabrik. dann Baracken. Eine lange Barackensiedlung erstreckt sich dem Hang entlang, zwischen den Weinbergen linkerhand und dem Wald rechterhand. Das sind nicht die üblichen Holzbaracken, sondern feste Gebäude aus Zementplatten. Wir passieren die ersten und steigen hinauf, bis wir die beiden letzten erreichen, die mit Stacheldraht umzäunt sind.

Wir organisieren unser neues Leben. Die Baracken sind klein, aber nicht allzu unbequem. Die SS- Wachen missbrauchen ihre Autorität nicht. Zwölf Stunden täglich arbeiten wir im Tunnel. Da die Appelle kurz sind, das Essen ausreichend, wagen die Alten nicht sich zu beschweren. ‚Es ist ein gutes Kommando‘, sagen die Alten, die die Welt der Konzentrationslager bereits kennen. Das einzige realistische Risiko sind die Bombenangriffe. Fast ständig herrscht Alarmbereitschaft. Imposante Jagdbombergeschwader der Alliierten patrouillieren immerzu. Täglich erleben wir den Psychoterror der Bombenangriffe, die Doppelrumpfflugzeuge folgen einander in graziösen Kreisen, die immer kleiner werden. Das Ziel? Ein Verkehrsknoten, ein Bahnhof vielleicht. Die hügelige Landschaft schränkt unsere Sicht erheblich ein und der Lärm der Explosion erreicht uns wie ein fernes Echo, das durch die Weinberge und Wälder gedämpft wird.“

©Martine Sambin

©Martine Sambin

Zwangsarbeit

„Jeden Morgen vor Tagesanbruch bewegen wir uns auf die Fabrik zu. Der Tunnel am Hügel mit seinem riesigen Betontor verschluckt uns. Wir erreichen die Werkstätte durch den zwei Kilometer langen, endlosen Tunnel mit den unzähligen Reihen von Lampen. Die letzten davon blinken und werfen ein fahles Licht durch den Qualm der Lastwagen, die die Fabrik versorgen. […]

Aus endlosen Tagen wurden also endlose Wochen. Wir lebten wie Termiten auf unserer riesigen unterirdischen Baustelle. Wir löteten immer wieder dieselben Drähte, transportierten dieselben Kabel, rollten sie zehnmal auf, wo es genügt hätte, dieses einmal zu tun. […]

An einem gewissen Samstagabend waren wir mit unserer Tagesschichtwoche fertig und wir hofften den ganzen Sonntag im Kommando [alle kursiv gedruckten Ausdrücke sind im Original auf Deutsch] zu bleiben und danach die Nachtschichtwoche am selben Abend wieder anzufangen. […]

Es war ein Irrtum, sich auf diesen außergewöhnlichen Abend zu freuen. Eine Arbeitsgruppe für den Bahnhof wird gebraucht: Freiwillige gibt es wenig. Es werden nach dem Zufallsprinzip Ersatzkräfte ausgesucht. Wie üblich bin ich ein ‚Glückpilz‘. Ich schließe mich den Reihen der Arbeiter an.

Den ganzen Vormittag beladen wir Waggons mit Kabeln. Permanenter Alarmzustand. Amerikanische Truppen haben den Himmel voll und ganz vereinnahmt. Und wenn sie sich uns nähern, unterbricht das Signal ‚unmittelbare Gefahr‘ jede Aktivität, auch unsere. Man führt uns selbstverständlich nicht zum Luftschutzbunker, das versteht sich von selbst. Wir werden gezwungen, uns unter den Waggons zu verstecken. Und die Deutschen, die die Luftangriffe genauso fürchten wie die schlimme Repression des Luftschutzes, verkriechen sich im Nu. Ich habe sogar SS- Leute gesehen, die von Panik ergriffen ihr Gewehr fallen ließen, um sich so schnell wie möglich zu verstecken.

Gegen Mittag scheint die Arbeit zu Ende zu sein.“

Verlegung der Unterkunft in den Tunnel

„Die Sonne verschwindet hinter den Hügeln, ein leichter blauer Nebelschweif steigt vom Tal empor. Wir werden versammelt; mit schweren Schritten erreichen wir unser Kommando. Der Fliegeralarm reißt kaum ab. Das beschäftigt uns nicht weiter. Vielmehr kümmert uns unser Essensnapf, der heute Abend reichlich gefüllt ist. Kaum haben wir uns an die Abendstille gewöhnt, da zeigt sich die schwere Silhouette des Oberscharführers im Gang der Baracke. Achtung. Wie angewurzelt stehen wir stramm. Die Befehle werden übersetzt. Man soll alles mitnehmen, die Decken, das Stroh der Kojen, das Essgeschirr. Sofortiger Aufbruch. Ist das das Zeichen einer Offensive der Alliierten? Werden wir evakuiert?

Alles ist ungewiss. Es herrscht dichte Nacht im schwarzen Unterholz. Bei uns ein unerbittlicher Hoffnungsschimmer. Wir machen uns auf den dunklen Weg, in Reihen aufgestellt und schwer beladen und lassen das leere Kommando hinter uns, wo Stroh verstreut liegen bleibt. Welches unbekannte Ziel erwartet uns nun wieder? Marschieren, immer weitermarschieren und gehorchen. Am Tunnel Nummer 2 endet unser hastiger Weg.

Wir verstehen dann, dass die immer näherkommenden und immer häufigeren Luftangriffe den Rückzug in den Tunnel beschleunigt haben. Wir streuen unser Stroh auf den nassen Zementboden. Durch das Tunnelgewölbe sickert Wasser. Das Kommando sammelt sich und richtet sich für die Nacht ein. Viele legen sich hin, um sich einen kleinen Schlafplatz zu sichern. Heftige Auseinandersetzungen um eine Decke oder ein wenig Stroh hetzen die Häftlinge gegeneinander auf.“

Aus: Georges Raynaud: KL Buchenwald – Kommando Rebstock. Bericht von Georges Raynaud, Funktechniker, geboren am 20. Juli 1923 in Guérigny (Übersetzung und Recherche Françoise Pernot), Mahnmal Koblenz.