Das Lager

In den besonders von Luftangriffen betroffenen Städten Westdeutschlands setzte die SS in der zweiten Kriegshälfte KZ-Häftlinge ein, um Trümmer zu räumen und nicht explodierte Bomben zu bergen und zu entschärfen. Ende Mai 1943 brachte die SS 50 Häftlinge aus dem Hauptstandort der SS-Baubrigade III in Köln-Deutz für diese Zwecke nach Düsseldorf. Untergebracht wurden sie im Gebäude der Elisabeth-Charlotten-Schule in der Kirchfeldstraße 74-80 im Stadtteil Düsseldorf-Friedrichstadt – mitten in der Stadt. Das Lager trug den Tarnnamen „Kalkum“, da die Häftlinge als Verstärkung eines Bombenräum- bzw. Sprengkommandos vorgesehen waren, das in Düsseldorf-Kalkum seinen Sitz hatte. Täglich mit LKWs vom Lager in der Kirchfeldstraße nach Kalkum gefahren, wurden die Häftlinge von dort zu ihren jeweiligen Einsatzorten geschickt. Bis zum Abzug der SS-Baubrigade III aus Köln-Deutz im Mai 1944 führte die Buchenwalder SS das Lager „Kalkum“ als Unterlager der Brigade. Danach erhielt es den Status eines eigenständigen Außenlagers des Konzentrationslagers Buchenwald. Ab März 1944 war in der Schule in der Kirchfeldstraße ein zweites KZ-Außenlager untergebracht, dessen Häftlinge für die Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt) arbeiten mussten. Das Essen für die Häftlinge wurde in einem Zwangsarbeiterlager in der Himmelgeister Straße im Düsseldorfer Süden gekocht und täglich in Kübeln mit einem Lastwagen angeliefert.

Die Häftlinge

Am 28. Mai 1943 brachte die SS 50 Häftlinge aus dem Lager der SS-Baubrigade III in Köln-Deutz nach Düsseldorf-Friedrichstadt. Es waren Jungen und Männer im Alter zwischen 17 und 47 Jahren, die fast alle als politisch Verfolgte galten. Über die Hälfte von ihnen stammte aus der Sowjetunion. 15 Männer kamen aus dem Deutschen Reich, sechs aus Polen und ein Mann aus den Niederlanden. Für spätere Zeitpunkte sind auch einige französische Häftlinge belegt. Die Stärke des Kommandos „Kalkum“ blieb die meiste Zeit mit rund 50 Häftlingen relativ konstant. Dennoch war die Fluktuation der Häftlinge durch Verschiebungen zwischen den Lagern der SS-Baubrigade III im ersten Jahr sehr hoch. Wie viele Häftlinge insgesamt das Außenlager „Kalkum“ durchliefen, lässt sich nicht mehr sagen. Belegt sind zudem rund ein halbes Dutzend Fluchten und Fluchtversuche.

Zeitweise war ab Juni 1943 ein zweites sogenanntes Sprengkommando mit 120 Häftlingen im Stadtgebiet von Düsseldorf tätig. Die Häftlinge gehörten zum Unterlager Duisburg der SS-Baubrigade III und somit organisatorisch nicht zum Lager „Kalkum“. Vermutlich wurden sie während ihres Einsatzes in Düsseldorf auch nicht im Lager in der Kirchfeldstraße untergebracht.

Zwangsarbeit

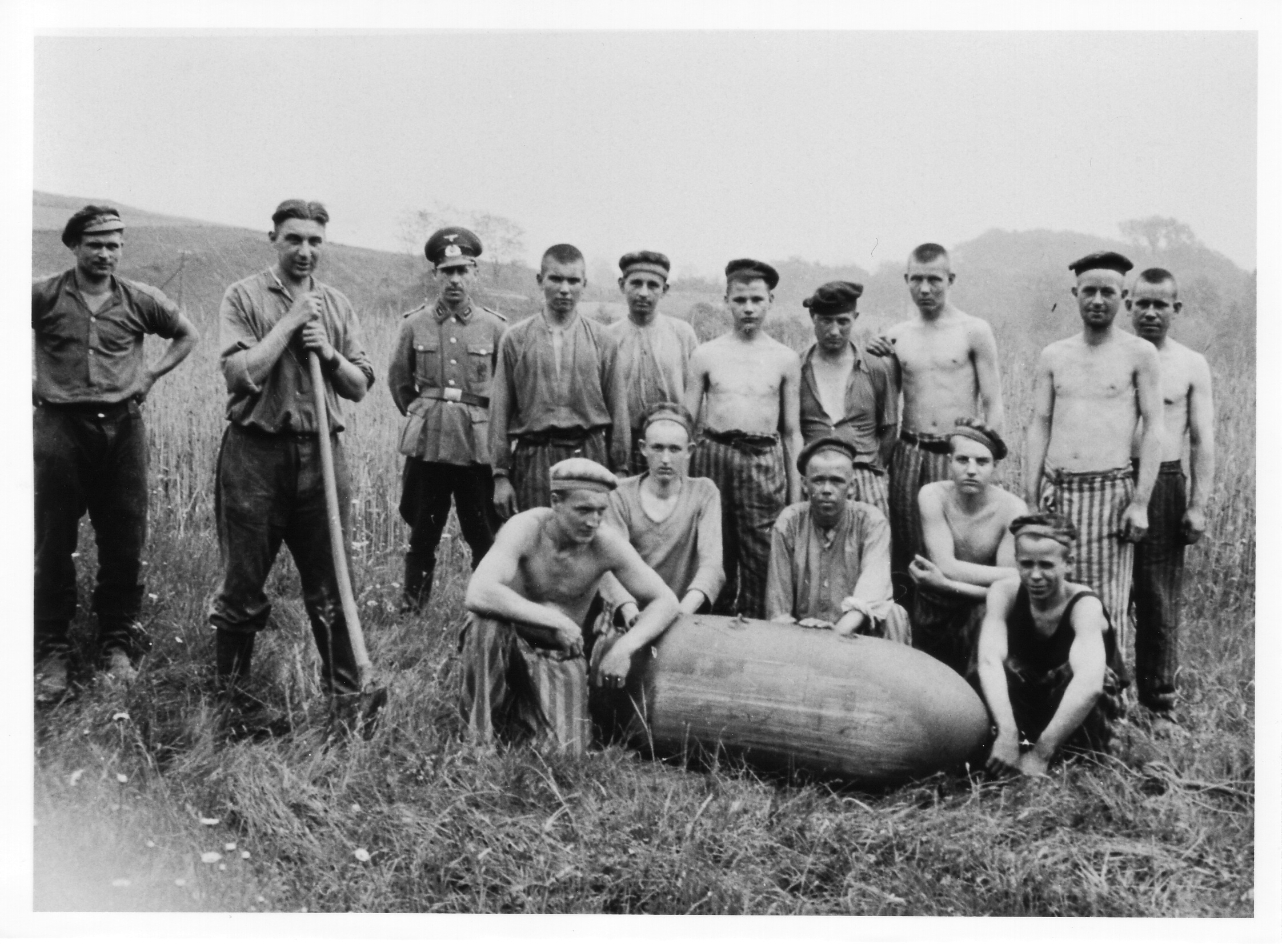

Der Einsatz der Häftlinge erfolgte im Auftrag des Höheren SS- und Polizeiführers in Düsseldorf. Für das Aufspüren von nicht explodierten Bomben, den sogenannten Blindgängern, waren Einheiten der Luftwaffe zuständig. Ihnen wurden die Häftlinge des Sprengkommandos zugeteilt. Unter der Aufsicht von deutschen Munitionsspezialisten, den sogenannten Feuerwerkern, mussten die Häftlinge die Aufgaben übernehmen, die als besonders lebensgefährlich galten. Hierzu zählten vor allem das Ausgraben und Bewegen der Bomben, die hierbei jederzeit explodieren konnten. Die KZ-Häftlinge wurden täglich mit Lastwagen von der Kirchfeldstraße nach Kalkum gebracht, wo sich das Lager des Kommandos befand. Das Einsatzgebiet des Kommandos war groß und reichte bis in das Ruhrgebiet hinein. Die Häftlinge arbeiteten in kleinen Gruppen zusammen mit Insassen aus dem Zuchthaus Remscheid-Lüttringhausen.

Krankheit und Tod

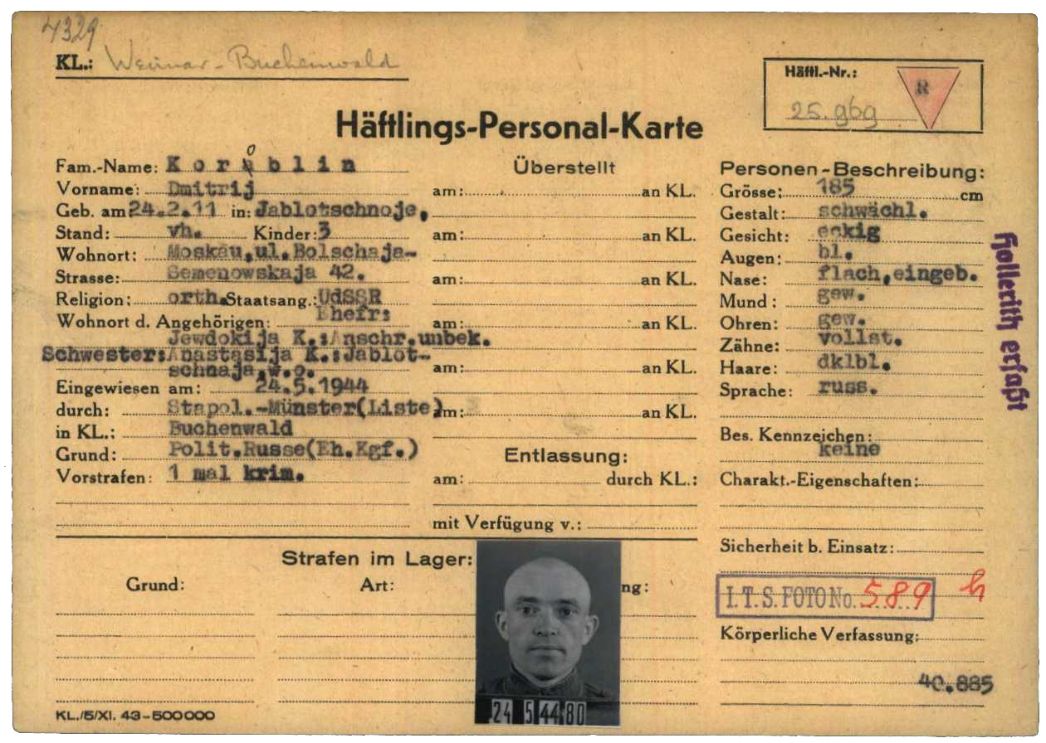

Ob es im Lager in der Kirchfeldstraße eine Krankenstation gab, ist nicht bekannt. Auch liegen keine Informationen über die ärztliche Betreuung vor Ort durch Häftlingsärzte oder Häftlingspfleger vor. Belegt ist, dass bei der Bergung oder Explosion von Blindgängern teils schwer verletzte Häftlinge im Lazarett des Düsseldorfer Polizeigefängnisses oder in Düsseldorfer Krankenhäusern stationär behandelt wurden, etwa im St. Martinus-Krankenhaus. Für die Zeit bis Mai 1944, in der das Lager der SS-Baubrigade III zugeordnet war, ist mindestens ein Toter dokumentiert. Die Zahl der Toten dürfte in dieser Zeit jedoch höher gewesen sein. Allerdings unterschied die SS in ihren Dokumenten nur selten zwischen den unterschiedlichen Lagerstandorten der SS-Baubrigaden. Für den Zeitraum ab Mitte Mai 1944 bis zur Räumung des Lagers im März 1945 sind weitere sechs Tote belegt. Außer Dmitrij Karoblin aus Moskau, der laut SS-Angaben an Herzschwäche starb, kamen alle anderen Männer bei Blindgängerexplosionen ums Leben. Wo die SS die Toten einäschern oder bestatten ließ, ist nicht bekannt.

Bewachung

Bis Mai 1944 unterstand das Lager der SS-Baubrigade III und dessen Kommandoführer SS-Obersturmführer Karl Völkner, der seinen Sitz in Köln-Deutz hatte. Wer ihn in dieser Zeit vor Ort in Düsseldorf vertrat, ist nicht bekannt. Spätestens ab Mitte Mai 1944 ist als Kommandoführer vor Ort ein SS-Unterscharführer namens Pfingsten belegt. Vermutlich handelte es sich um den 1913 geborenen Friedrich Pfingsten. Neben ihm hatte die Buchenwalder SS lediglich einen weiteren SS-Mann für das Lager „Kalkum“ nach Düsseldorf geschickt. Berichten zufolge übernahmen acht örtliche Schutzpolizisten die Bewachung der Häftlinge im Lager in der Kirchfeldstraße und auf dem Weg zu ihren Arbeitsorten.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen Friedrich Pfingsten und andere wegen Verbrechen in verschiedenen Düsseldorfer Außenlagern des KZ Buchenwald führten in den 1970er-Jahren zu keinem Ergebnis.

Räumung

Bis Anfang März 1945 war die Zahl der Häftlinge des Außenlagers „Kalkum“ durch Fluchten, Tod und Rücküberstellungen auf 35 zurückgegangen. Wann die SS befahl, das Lager zu räumen, ist nicht eindeutig belegt, vermutlich um den 10. März 1945. Am 13. März 1945 registrierte die SS 34 aus dem Lager „Kalkum“ ins Hauptlager Buchenwald zurückgebrachte Häftlinge.

Literatur:

Peter Henkel, Die Düsseldorfer KZ-Außenlager. Der Einsatz von KZ-Häftlingen in Düsseldorf zwischen 1942 und 1945, Düsseldorf 2016.

Karola Fings, Düsseldorf-Kalkum (SS-BB III), in: Geoffrey P. Megargee (Hg.), Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945. Volume I, Part I, Bloomington 2009, S. 336 f.