Das Lager

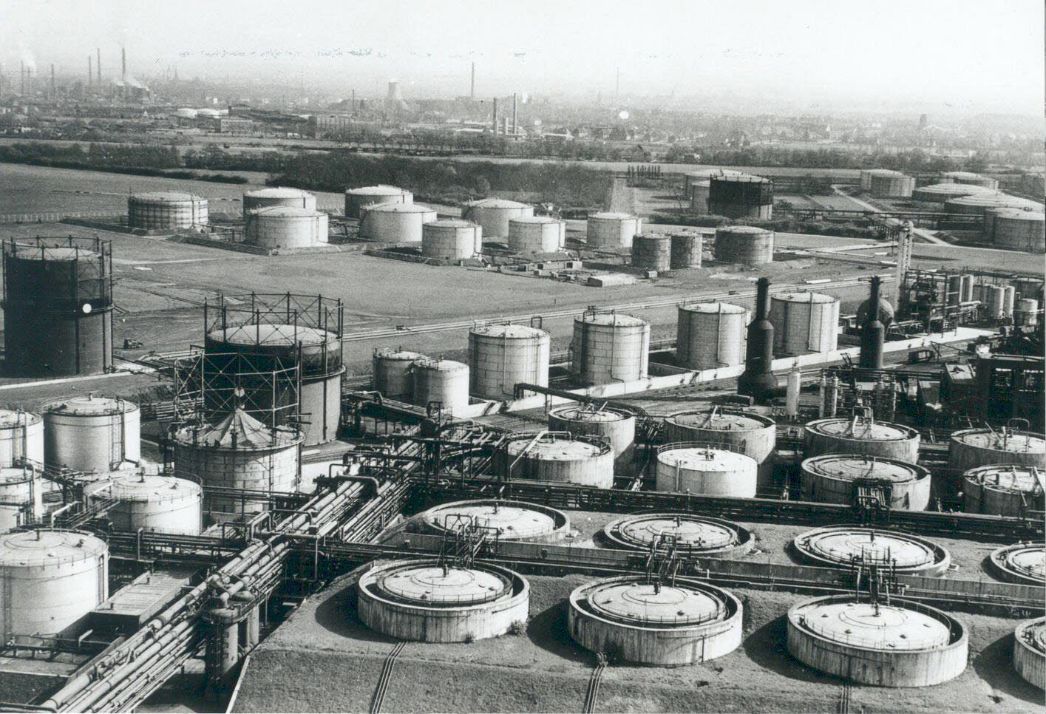

Im Stadtteil Horst am westlichen Rand von Gelsenkirchen errichtete die Gelsenberg Benzin AG 1936 ein Werk zur industriellen Herstellung von Flugbenzin. Als kriegswichtige Produktionsstätte wurde das Hydrierwerk im Juni 1944 von den Alliierten bombardiert und stark beschädigt. Um das Werk so schnell wie möglich wiederaufzubauen, brachte die SS auf Anforderung der Organisation Todt (OT) am 4. Juli 1944 Jüdinnen aus Auschwitz nach Gelsenkirchen. Als Unterkünfte für die Frauen dienten große Armeezelte, mit Stacheldraht umzäunt und von Wachtürmen umgeben, auf einem Feld östlich des Werks. Das Wachpersonal war zunächst im Hotel „Zur Post“ im Stadtteil Buer, später in Steinbaracken auf dem Gelände des Hydrierwerkes untergebracht. Das Konzentrationslager Buchenwald verwaltete das Frauenaußenlager in Gelsenkirchen von Beginn an – zunächst inoffiziell und seit Anfang September 1944 offiziell.

Die Häftlinge

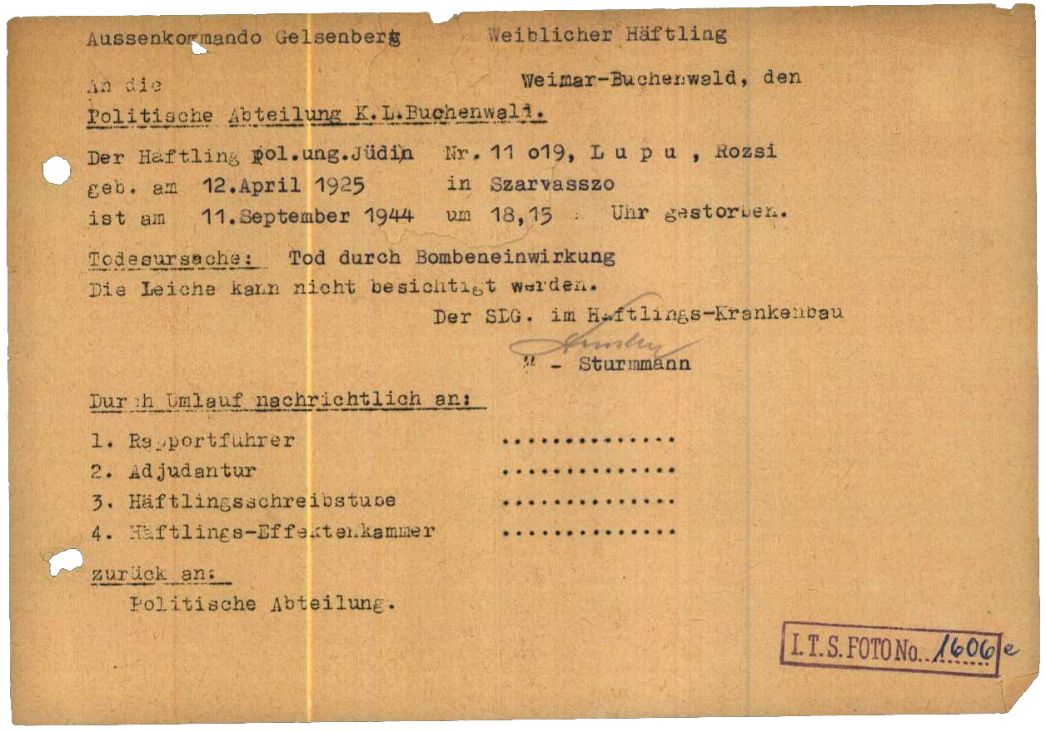

Am 4. Juli 1944 brachte die SS 2.000 Jüdinnen aus Auschwitz-Birkenau nach Gelsenkirchen. Die Frauen stammten aus Ungarn und den damals zu Ungarn gehörenden angrenzenden Regionen, insbesondere aus der Umgebung von Sighet im heutigen Rumänien. Aus ihrer Heimat wurden die Frauen und Mädchen mit ihren Familien im Spätfrühling/Frühsommer 1944 nach Auschwitz deportiert. Weil sie als arbeitsfähig galten, entgingen sie der sofortigen Ermordung in den Gaskammern. Die meisten von ihnen waren zwischen 20 und 25 Jahren alt: Maria Stauber aus Máramarossziget mit 14 Jahren eine der Jüngsten, Klara Breuer aus Zalaegerszeg mit 53 Jahren eine der Ältesten. Unter den Frauen befanden sich viele Geschwister und Mütter mit ihren Kindern. Die Belegung des Lagers in Gelsenkirchen blieb die ersten Wochen relativ stabil. Am 24. August 1944 schickte die SS 520 Frauen aus Gelsenkirchen in ein neues Frauenaußenlager bei der Krupp AG in Essen.

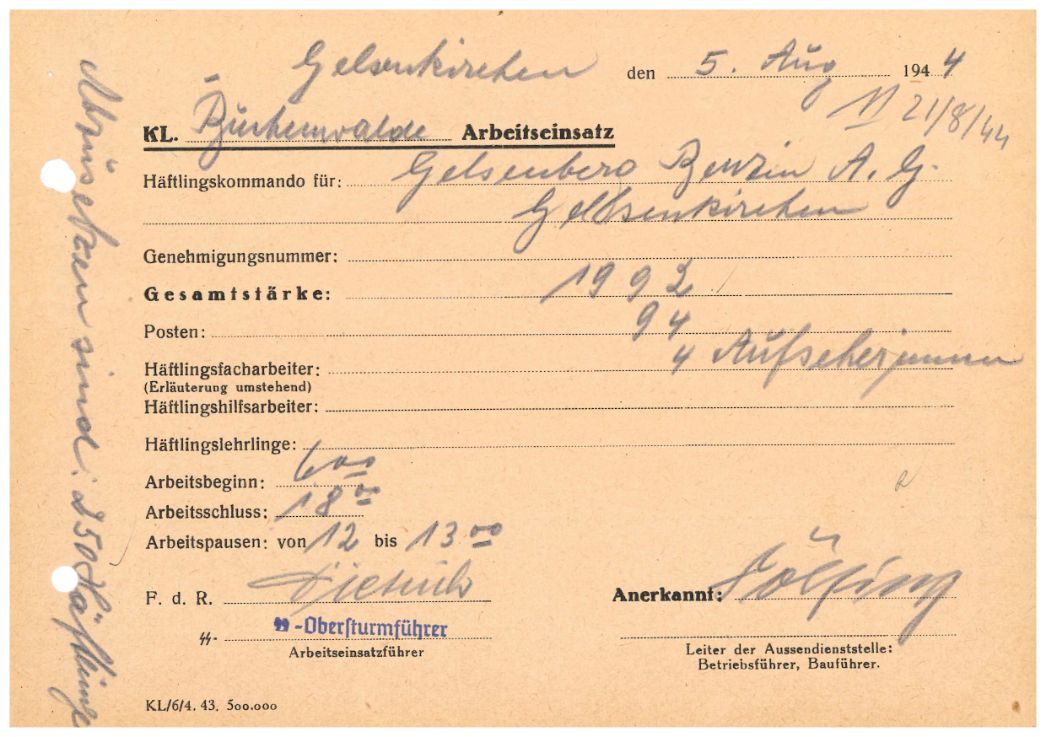

Bewachung

Aufsichtsaufgaben innerhalb des Lagers übernahmen SS-Aufseherinnen, die vorher für den Dienst im Außenlager angeworben und in einem Kurzlehrgang im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück auf ihren Einsatz vorbereitet wurden. Zur Bewachung des äußeren Lagerbereiches waren männliche Wachmannschaften (Angehörige der SS, der Organisation Todt sowie Landesschützen) eingesetzt. Anfang August 1944 bestand das Wachpersonal vor Ort aus vier Aufseherinnen und 94 Posten. Die Buchenwalder Lagerleitung übertrug dem SS-Obersturmführer Eugen Dietrich (1889-1966) das Kommando. Im Ersten Weltkrieg Soldat und Offizier, im Zweiten Weltkrieg als Reservist reaktiviert, gehörte er seit 1942 zur Buchenwalder SS. Zuvor kommandierte er bereits das Außenlager in Mühlhausen. Mit einem Teil der Gelsenkirchener Wachmannschaft wechselte er später in das Frauenaußenlager Sömmerda. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn führten in den 1960er-Jahren in der Bundesrepublik zu keinem Ergebnis.

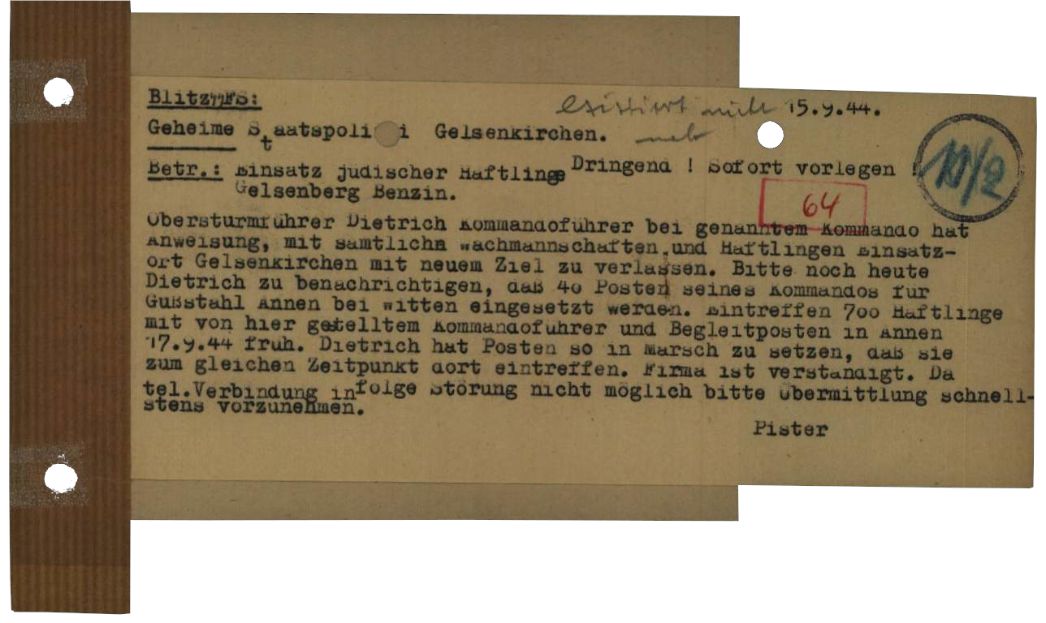

Auflösung

Am 15. September 1944, wenige Tage nach der Bombardierung, ordnete die Lagerleitung von Buchenwald die Auflösung des Gelsenkirchener Lagers an. 1.216 Frauen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch vor Ort. Sie wurden in das neu eingerichtete Frauenaußenlager im thüringischen Sömmerda geschickt, wo sie für die Rheinmetall-Borsig AG Waffen fertigen mussten. Nach Sömmerda gingen auch der Lagerführer Dietrich und ein Teil der Wachmannschaft – der Rest der Posten kam im neuen Buchenwalder Außenlager in Witten-Annen zum Einsatz.

Die verletzten Frauen blieben zunächst in den Krankenhäusern. Die meisten von ihnen brachte die SS zwischen Oktober 1944 und Mitte Januar 1945, sobald sie einigermaßen genesen waren, in insgesamt fünf Transporten nach Sömmerda. Von den verbliebenen Verwundeten gelang einer Frau die Flucht, andere erlagen ihren Verletzungen. Eine kleine Gruppe von Frauen konnte, unter anderem mit Hilfe des Chefarztes Dr. Rudolf Bertram, bis Kriegsende im Rotthauser Marienhospital bleiben.

Literatur:

Stefan Goch, Gelsenkirchen-Horst, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 445-448.

Heike Herholz u. Sabine Wiebringhaus, KZ-Außenlager Buchenwald in Gelsenkirchen-Horst. Eine Dokumentation, in: Verein für Orts- und Heimatkunde Gelsenkirchen-Buer (Hg.), Beiträge zur Stadtgeschichte. Band 9, 1983, S. 121-142.

Marlies Mrotzek, Das KZ-Außenlager der Gelsenberg Benzin AG, Fernwald 2002.