Das Lager

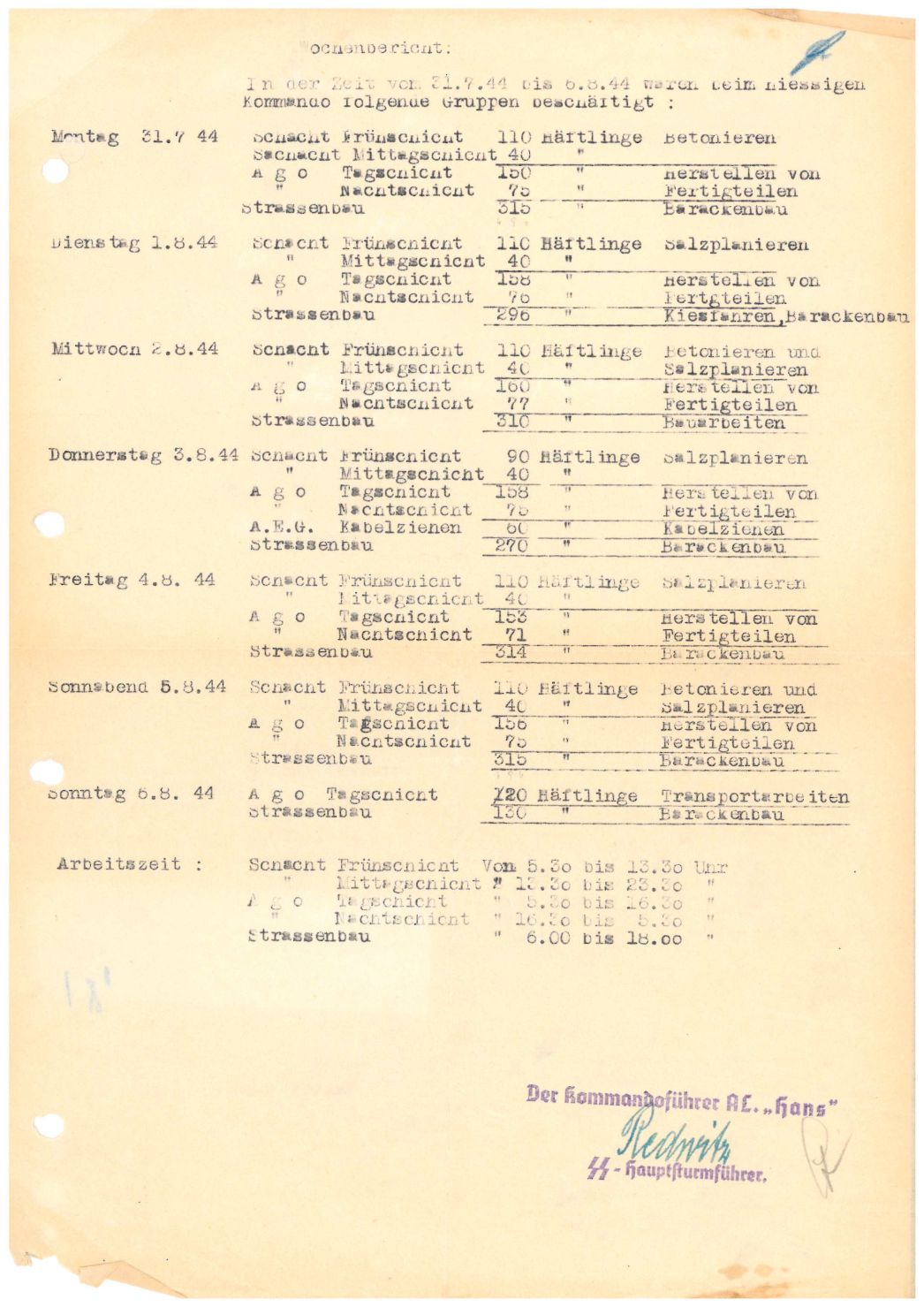

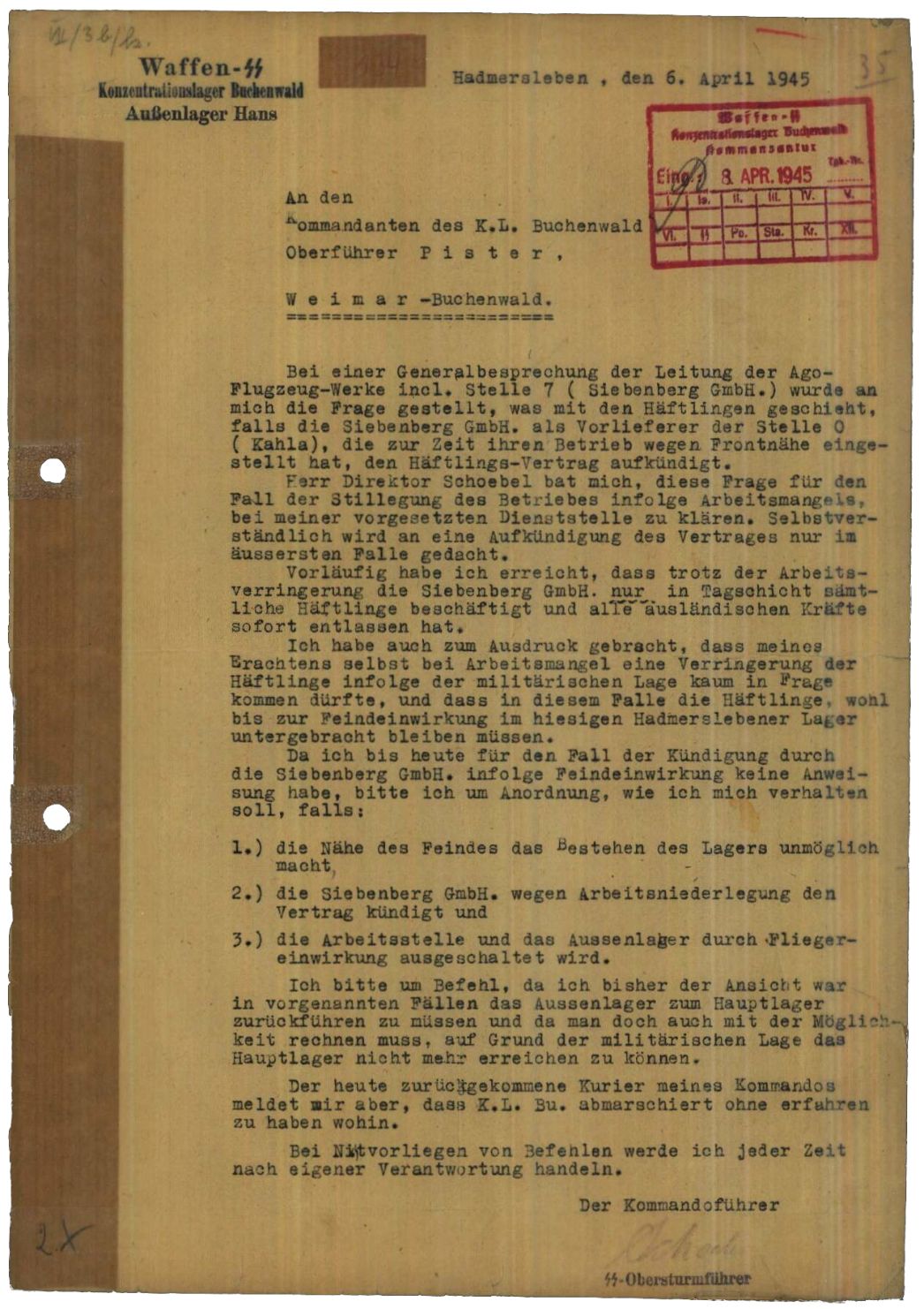

Die Apparatebau GmbH Oschersleben (kurz AGO) verlagerte Anfang 1944 aufgrund von Luftangriffen auf ihr Flugzeugwerk Teile der Produktion in bestehende unterirdische Steinsalzschächte in Hadmersleben, wenige Kilometer südlich von Oschersleben. Für das Untertageverlagerungsprojekt wurden seit März 1944 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald eingesetzt. Die Buchenwalder Lagerverwaltung führte das neue Außenlager im heutigen Sachsen-Anhalt unter den Tarnnamen „Hans“ oder „Hans A4“. Untergebracht waren die Häftlinge zunächst in einem Lager auf dem Gelände einer ehemaligen Zuckerfabrik in der Nähe des Bahnhofs von Hadmersleben. Es bestand aus einem großen Backsteingebäude und einer Baracke. Als dieses Lager zu klein wurde, zogen die Häftlinge im September 1944 in ein neues Lager am südwestlichen Ortsrand an der heutigen Ecke Heerstraße/Hadmerslebener Straße. Es umfasste sechs Unterkunftsbaracken mit zwei- bis dreistöckigen Betten und weitere Baracken mit Küche, Krankenstation und Waschräumen. Das Lager war umzäunt und von Wachtürmen umgeben. Die Unterkunft der Wachmannschaft lag unmittelbar neben dem Lager.

Krankheit und Tod

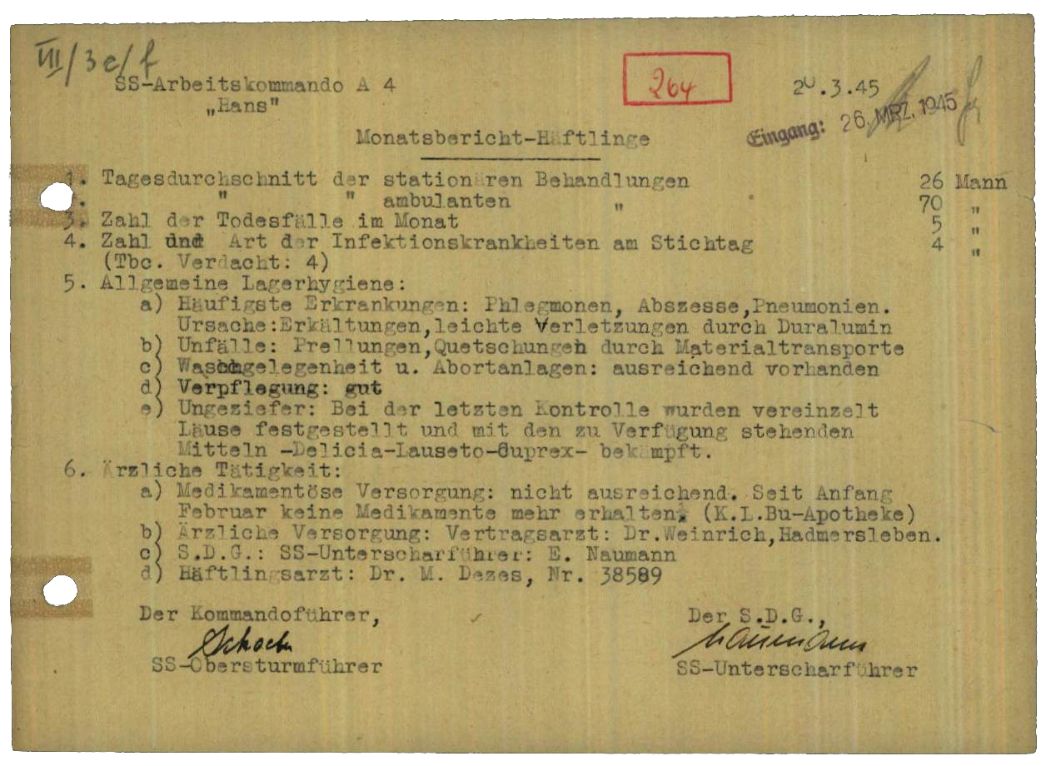

In einer der Baracken des ab September 1944 genutzten Männerlagers befand sich eine Krankenstation. Sie bestand aus Räumen für die ambulante Behandlung, zwei Krankenzimmern, einem Schonungsraum, einem Raum für den Häftlingsarzt und -pfleger sowie aus Toiletten. Als Häftlingsarzt war der Franzose Maurice Dezès eingesetzt. Ihm stand mindestens ein Pfleger zur Seite. Die Aufsicht über sie hatte ein SS-Sanitäter namens Naumann. Ein in Hadmersleben ansässiger Arzt namens Weinrich fungierte als Vertragsarzt der SS. Regelmäßig wurden Häftlinge, die als „arbeitsunfähig“ galten, gegen neue Häftlinge aus dem Hauptlager ausgetauscht. Bis zur Räumung des Lagers sind in den Unterlagen der Lagerverwaltung 23 Todesfälle dokumentiert. Berichten zufolge sollen es mehr gewesen sein. Als Todesursachen gab die SS Lungenentzündungen, Herzerkrankungen, allgemeine Schwäche und Arbeitsunfälle an. Zwei Häftlinge wurden laut den SS-Dokumenten in Hadmersleben hingerichtet und mindestens drei Männer bei Fluchtversuchen erschossen.

Literatur:

Christian Wussow, Hadmersleben, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 452-454.