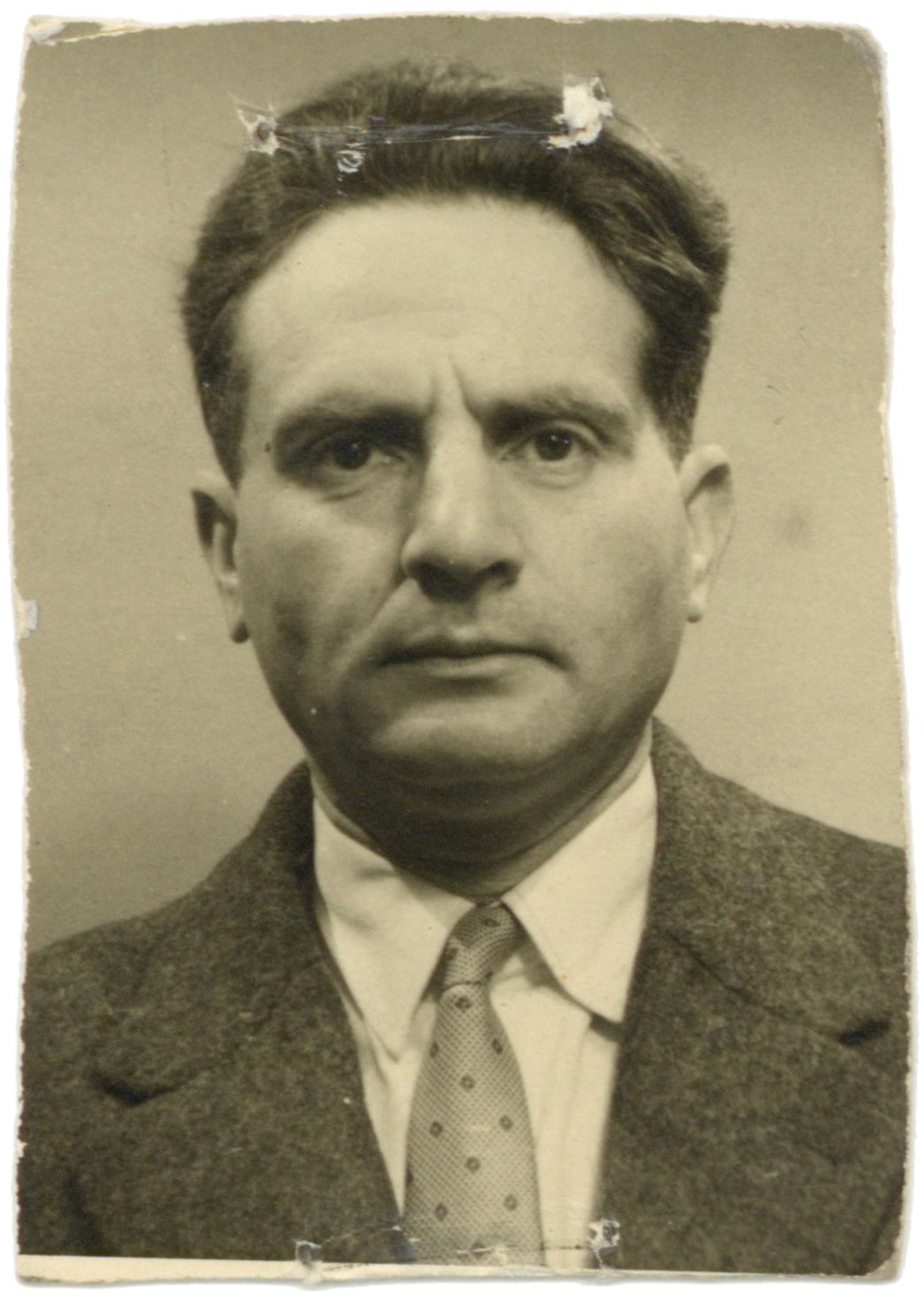

Leopold Flam kam am 16. März 1912 in Antwerpen als Sohn osteuropäischer jüdischer Emigranten zur Welt. 1934 trat er als Student der Kommunistischen Partei Belgiens bei. Die Gestapo verhaftete Leopold Flam im März 1944. Im Mai kam er als politischer Häftling in das KZ Buchenwald und von dort zwei Wochen später nach Hadmersleben. Die Befreiung erlebte er im Mai 1945. Nach dem Krieg kehrte er nach Belgien zurück und arbeitete zunächst als Geschichtslehrer in Brüssel. 1960 wurde er Professor für Philosophie. 1988 veröffentlichte er seine Erinnerungen an die Deportation, die auf Notizen beruhen, die er während des Krieges gemacht hatte. Leopold Flam starb 1995 in Brüssel.

Aus den Erinnerungen von Leopold Flam

Ankunft in Hadmersleben

„Im zentralen Lager Buchenwald blieb ich für zwei Wochen. Dann bekam ich einen gestreiften Pyjama und Holzschuhe, woraufhin ich nach Hadmersleben geschickt wurde, einem kleinen Ort in der Nähe von Magdeburg, gemeinsam mit einer Gruppe von ungefähr sechzig Belgiern und neunzig Russen, Polen und Tschechen. Wir arbeiten in einem Salzbergwerk, in dem eine Flugzeugfabrik eingerichtet wurde. Unsere Arbeit ist schwer. Die Waggons müssen mit Salz befüllt werden und es wird Beton hergestellt. Wir sind erschöpft, wenn wir ins Lager zurückkehren. Aber wir können dort nicht lange genug ausruhen. Acht Stunden in den Tiefen des Bergwerks, zwei Stunden für den Hin- und den Rückweg, zwei Stunden für den Abendappell und die Suppe und dann können wir uns waschen, unsere Kleidung reparieren oder etwas ‚organisieren‘. Es gibt nicht genügend Platz für uns alle. Wir schlafen jeweils zu zweit, wie in einem Boot, in drei Etagen übereinander. Manchmal werden wir für irgendeinen Unsinn um zwei oder drei Uhr morgens geweckt, und wenn wir nachts arbeiten müssen, kann es passieren, dass wir bis 9 Uhr morgens warten müssen, bevor wir ‚nach Hause‘ zurückkehren können. Dann lässt der Kommandant uns um 11 Uhr wieder wecken für irgendeine Inspektion, die nur zum Ziel hat, uns des wenigen, was wir besitzen, zu berauben. Wir haben Hunger, wir sind müde, unsere Füße schmerzen und wir sind manchmal so niedergeschlagen. Wie sollten wir auch nur noch einen klaren Gedanken fassen können? Wir denken absolut nichts mehr. Alles dreht sich um die Details des Lagerlebens und um die Arbeit. Welche Suppe wird es heute geben? Was bekommen wir zum Brot dazu? Werden Zigaretten verteilt werden? Wie kann man es einfädeln, dass man eine weniger anstrengende Tätigkeit bekommt?“

Buchenwald-Lied

„Er hat mir das Buchenwaldlied beigebracht. Es kommt eigentlich aus Dachau und ist so traurig, obwohl es die Freiheit bejubelt, die uns eines Tages wieder beschert sein wird. Wie viele haben es wohl angestimmt, wie viele, die schon vor langer Zeit in den Öfen der Krematorien verbrannt wurden.

Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen,

Weil du mein Schicksal bist.

Wer dich verlasst, der kann erst ermessen

Wie wundervoll die Freiheit ist.

Buchenwald, jammer nicht zum klagen!

Lass das Leben Zukunft sein.

Wir wollen ‚ja‘ zum Leben sagen.

Einmal kommt der Tag,

Und wir gehen frei.

Er sang mir das Lied fast tonlos vor und dennoch hat es mich enorm beeindruckt.

Ich schließe die Augen und sehe die lange Reihe der Gefangenen, die sich zu ihrer äußerst beschwerlichen Arbeit schleppen. Hier und da ein mit einem Gewehr bewaffneter Soldat, jederzeit zum Schuss bereit. Die Gefangenen tragen eine Art blaugestreiften Pyjama. Viele gehen barfuß. Die meisten auf zerbrochenen Holzschuhen. Die Kleidung selbst hängt oft in Fetzen von ihren Leibern. Und so gehen sie, ein kleines Päckchen oder einen Beutel seitlich umgehängt, müde, den Blick in die Zukunft und auf die Freiheit gerichtet. Manchmal zerbrechen sie an ihrem Joch und rennen sie plötzlich los, nur um wieder eingefangen zu werden, oft schon tot. Und dann liegen sie da, alle Viere von sich gestreckt, fast nicht wiederzuerkennen und furchteinflößend, oder sie werden lebend zurückgebracht, dann werden sie an einen Pfosten gefesselt, Tag und Nacht, ihr Schicksal unsicher, nur um letztendlich erhängt zu werden.“

Kontakte mit Zwangsarbeitern und Bevölkerung

„Ich habe zurzeit eine leichtere Aufgabe, da ich die Bücher des Krankensaals des Bergwerks führe, dort den Fußboden scheuere und manchmal die örtlichen Bewohner versorge, die hereinkommen. Man begegnet verschiedenen Kategorien von Menschen. Es handelt sich um Kriegsgefangene und deportierte Belgier: Letztere geben ihr Bestes, ihren Einsatz für die deutsche Kriegsmaschinerie auf ein Minimum zu beschränken. Es sind auch viele französische Freiwillige anwesend, die behaupten, dass sie deportiert wurden. Fast alle Holländer sind seit 1940 hier, also freiwillig. Unter ihnen befinden sich sogar ein paar Angehörige der SS. Viele Ukrainer, sogar Frauen. Sie rackern sich bei der Arbeit ab. Eine große Anzahl von Freiwilligen. Manche hassen das Sowjetregime und bekämpfen es in aller Härte, aber sie leben hier kaum besser als wir im Konzentrationslager. Die ukrainischen Frauen sind sehr ausgelassen, genauso, übrigens, wie die deutschen Frauen.

Ganz merkwürdig ist die Tatsache, dass der Großteil der Bürger sich schämt, ein Gespräch mit uns zu beginnen. Zu diesem Schamgefühl kommt die Angst hinzu, denn es ist strengstens verboten, mit einem Gefangenen zu sprechen, außer wenn dies im Rahmen der Arbeit notwendig ist. Sogar jene, die uns Lebensmittel und Zeitungen zustecken, betrachten uns als Menschen, die in allen Bereichen unterlegen sind, und möchten nicht glauben, dass unter uns auch Intellektuelle sind.“

Aus: Leopold Flam, Naar de Dageraad, Brüssel 1996. (Übersetzung aus dem Niederländischen)