Das Lager

Im Dezember 1944 und Januar 1945 verlagerte die Nationalpolitische Erziehungsanstalt (NAPOLA) in Bensberg bei Köln ihren Betrieb in die ehemalige Zisterzienserabtei nach Hardehausen bei Warburg in Ostwestfalen. Neben den Schülern und Lehrern des NS-Eliteinternats wurden auch die zehn Häftlinge, die zuvor im Außenlager Bensberg eingesetzt waren, nach Hardehausen gebracht. Die ehemalige Klosteranlage, bis dahin als Luftwaffenlazarett und Frauenfachschule genutzt, lag in einem waldreichen Gebiet. Die nächsten Dörfer waren rund zwei Kilometer entfernt. Die Unterkunft der Häftlinge befand sich Berichten zufolge im obersten Stockwerk einer Kornscheune der Klosteranlage. Der Bereich, in dem während des Ersten Weltkriegs Zuchthausgefangene eingesperrt wurden, war mit Metalltüren gesichert. Über die Ausstattung der Unterkünfte ist nichts bekannt. Die Verwaltung des KZ Buchenwald führte das neue Außenlager unter dem Namen „Napola Hardehausen“.

Die Häftlinge

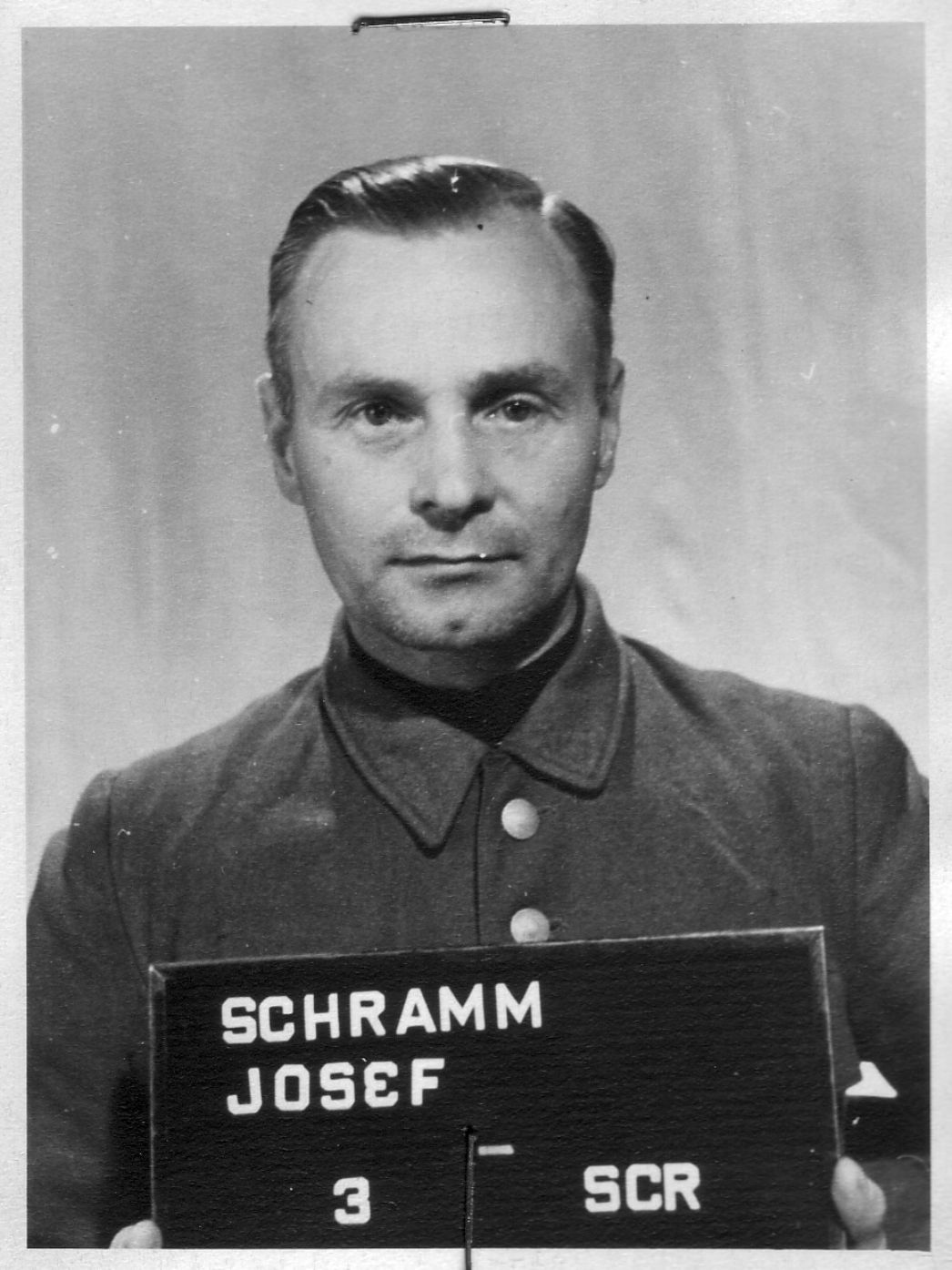

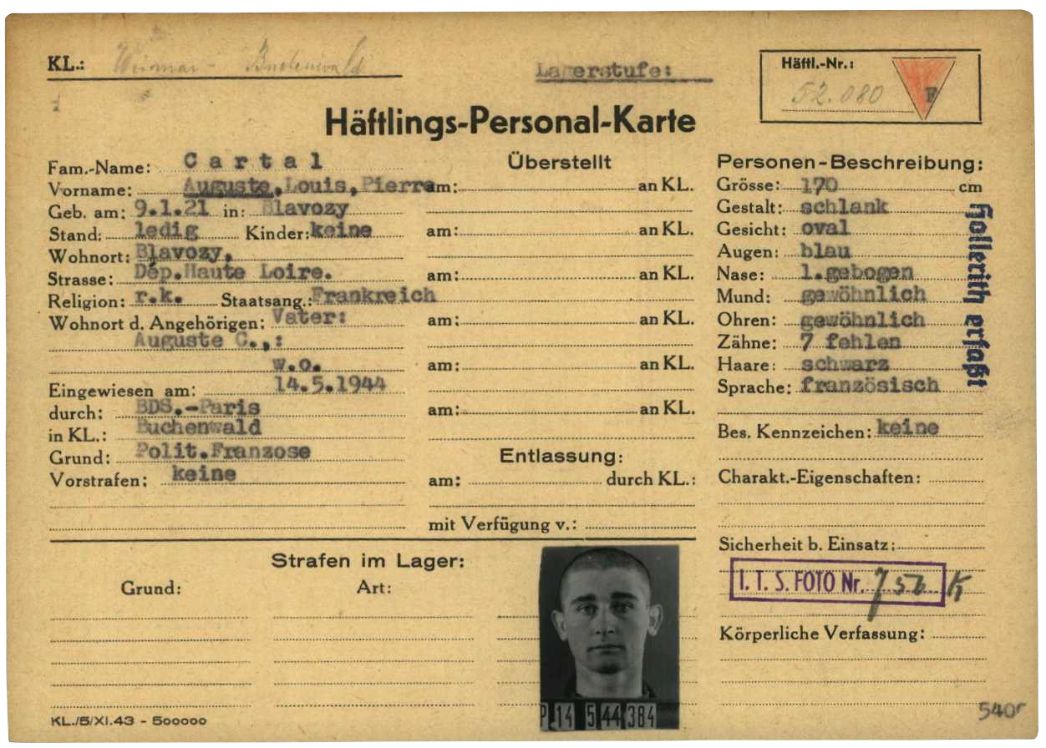

Die zehn Häftlinge, sieben tschechische und drei französische Männer im Alter von 23 bis 48 Jahren, wurden Ende Dezember 1944 oder Anfang Januar 1945 von Bensberg nach Hardehausen gebracht. Die meisten von ihnen hatten eine Dachdeckerausbildung. Auf Anforderung des Leiters der NAPOLA, des SA-Gruppenführers Paul Holthoff, überstellte die SS in Buchenwald am 22. Februar 1945 weitere 30 Häftlinge nach Hardehausen. Über die Hälfte von ihnen waren politische Häftlinge aus der Sowjetunion und aus Polen. Hinzu kamen sieben deutsche politische Häftlinge, zwei Franzosen, zwei Tschechen und ein jüdischer Häftling aus Polen. Darunter befanden sich Maurer, Zimmermänner, Tischler, Schlosser, Klempner, Elektriker, Glaser, Installateure, Verputzer und einige ungelernte Hilfsarbeiter. Der Älteste von ihnen war der 61-jährige Karl Zimmermann aus Oppenheim, der Jüngste der 18-jährige Wladimir Bulajew aus der Ukraine. Mit ihnen erreichte das Lager seinen Höchststand von 40 Häftlingen.

Zwangsarbeit

Die Klostergebäude in Hardehausen mussten für die anstehende Nutzung als Schule in weiten Teilen um- und ausgebaut werden. Da alle eingesetzten Häftlinge eine handwerkliche Ausbildung besaßen, ist anzunehmen, dass sie hierfür eingesetzt wurden. Hinzu kamen vermutlich Tiefbau- und Straßenarbeiten. Denn die SS hatte hierfür extra einen Vorarbeiter und einen Kapo nach Hardehausen bringen lassen, „die im Straßenbau Bescheid wissen“, wie es der SS-Arbeitseinsatzführer in Buchenwald formulierte. Gearbeitet wurde zunächst an jedem Tag. Feste arbeitsfreie Tage scheint es auch später nicht gegeben zu haben. So sind für Februar 1945 beispielsweise nur zwei Tage dokumentiert, an denen die Männer nicht arbeiten mussten. Obwohl fast alle Häftlinge Handwerker waren, zahlte die NAPOLA für jeden Häftling pro Tag lediglich vier Reichsmark an die SS. Dies entsprach dem Tarif für sogenannte ungelernte Hilfsarbeiter.

Krankheit und Tod

Aus Buchenwald wurden kein Lagerarzt, Pfleger oder SS-Sanitäter nach Hardehausen gebracht. Vermutlich lagen die medizinische Versorgung und die Verpflegung der Häftlinge in der Zuständigkeit der NAPOLA. Über Krankheiten und Verletzungen liegen keine Informationen vor. Todesfälle gab es in Hardehausen nicht.

Räumung

Kurz vor dem Eintreffen der amerikanischen Truppen wurde das Außenlager vermutlich am 30. März 1945 geräumt. Die Häftlinge mussten zunächst zu Fuß marschieren; später wurden sie mit der Bahn nach Buchenwald gebracht. Am 2. April 1945 registrierte die SS 28 Häftlinge aus Hardehausen in Buchenwald. Was mit den zwölf übrigen Häftlingen geschah, ist nicht dokumentiert. Berichten zufolge waren sie bereits wenige Stunden nach dem Aufbruch geflohen und nach Hardehausen zurückgekehrt. Dort sollen sie von den amerikanischen Truppen befreit worden sein.

Spuren und Gedenken

Nach dem Krieg wurde die Klosteranlage zum Jugendgästehaus des Erzbistums Paderborn. Seit 1949 beherbergt sie die Katholische Landvolkshochschule Hardehausen, eine Erwachsenenbildungsstätte des Erzbistums Paderborn. Vor Ort erinnert nichts an die zeitweilige Nutzung von Teilen der Anlage als Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Dieter Zühlke/Jan Erik Schulte, Vom Rheinland nach Westfalen: KZ-Außenlager bei der „Nationalpolitischen Erziehungsanstalt“ in Bensberg und Hardehausen, in: Jan Erik Schulte (Hg.), Konzentrationslager im Rheinland und Westfalen 1933-1945. Zentrale Steuerung und regionale Initiative, Paderborn 2005, S. 113-130.