Das Lager

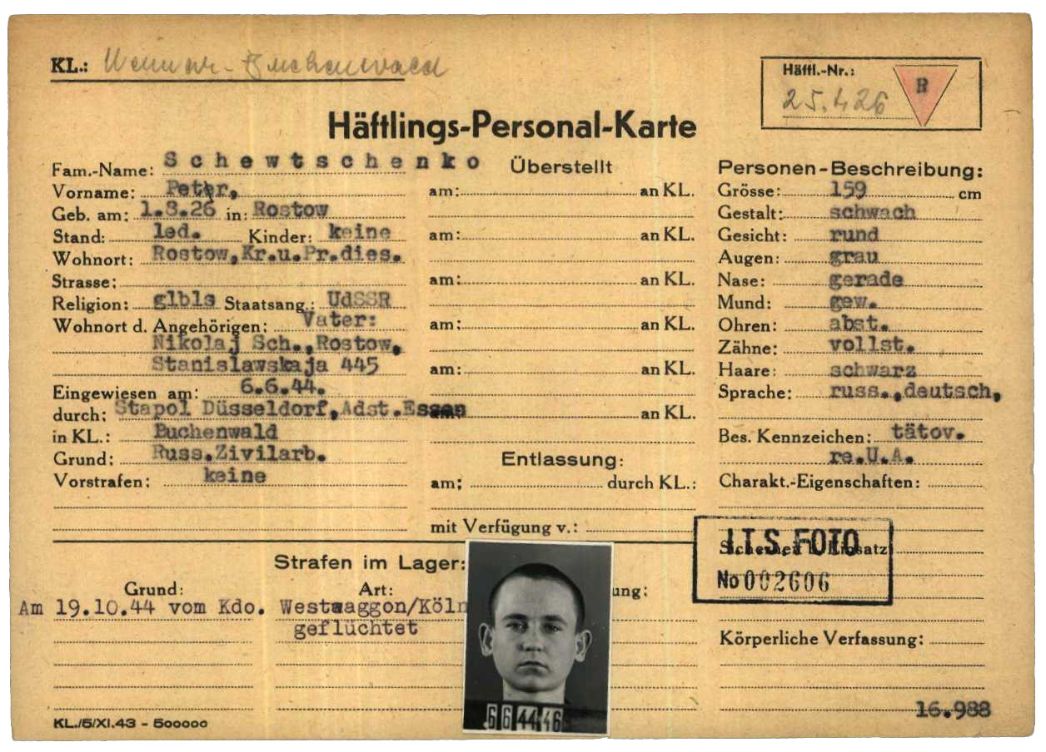

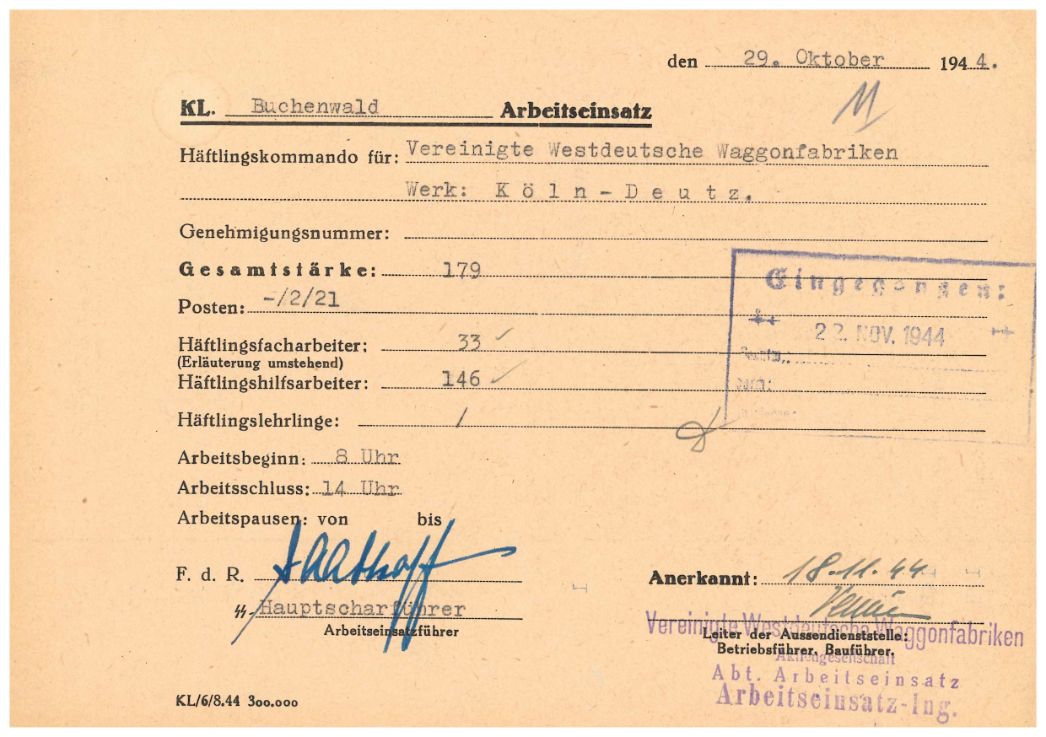

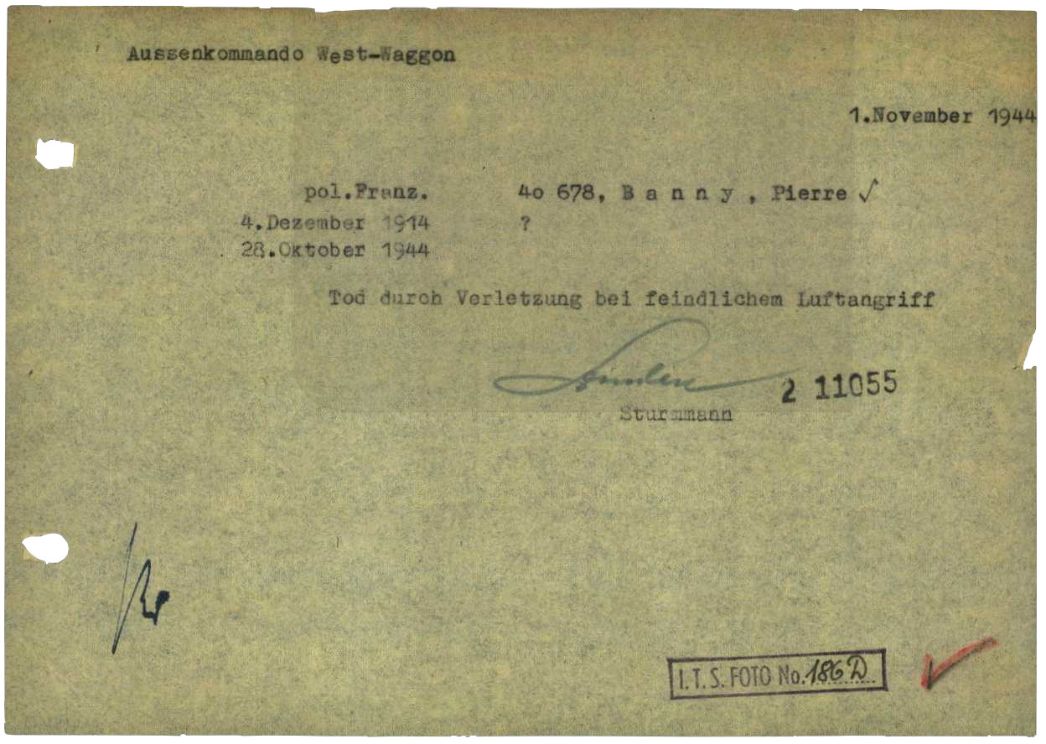

Die Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken AG, kurz „Westwaggon“, hatte ihren Sitz im rechtsrheinischen Köln-Deutz, unweit des Kölner Messegeländes. In dem Werk an der Deutz-Mülheimer Straße wurden Eisen- und Straßenbahnwagen gebaut. Im Krieg produzierte das Unternehmen zudem Teile für Panzer und U-Boote. Neben Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitenden setzte die Werksleitung ab Ende September 1944 auch rund 200 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald ein. Ein Steingebäude auf dem Firmengelände, Ende Oktober bei einem Luftangriff vollständig zerstört, diente als Unterkunft. Bis zur Räumung des Lagers waren die Häftlinge in einem Luftschutzkeller unter einer der Werkshallen untergebracht. Hier gab es weder Licht noch sanitäre Einrichtungen. Für die improvisierte Wasserversorgung wurde ein Brunnen vor dem Keller angelegt. Die Wachmannschaft nutzte zeitweise ebenfalls den Luftschutzkeller und zog später in eine neu errichtete Baracke über dem Bunker.

Bewachung

Die Wachmannschaft beim Lager „Westwaggon“ umfasste anfangs 23 und später 21 SS-Männer. Kommandiert wurden sie von SS-Hauptscharführer Menne Saathoff (1914-1948). Mit nur kurzen Unterbrechungen war er seit 1934 in verschiedenen Konzentrationslagern tätig gewesen, zuletzt als Rapportführer im Konzentrationslager Herzogenbusch in den besetzten Niederlanden. Berichten zufolge bestand der Großteil der Wachmannschaft aus älteren Männern, die erst kurz zuvor von der Wehrmacht zur SS versetzt worden waren, um als Wachleute in den Konzentrationslagern eingesetzt zu werden. Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft ergaben in den 1960er-Jahren keine Hinweise auf noch verfolgbare Straftaten. Ein sowjetisches Militärgericht verurteilte Menne Saathoff 1947 wegen Verbrechen im Konzentrationslager Sachsenhausen zu 25 Jahren Arbeitslager. Er starb ein Jahr später in einem Straflager in der Sowjetunion.

Räumung

Am 6. März 1945 trafen amerikanische Truppen im linksrheinischen Köln ein. Einige Tage später begann die SS mit der Räumung des Außenlagers auf der gegenüberliegenden Rheinseite. In zwei Transporten wurden die verbliebenen Häftlinge per Bahn zurück nach Buchenwald gebracht. Die ersten 92 Männer erreichten Buchenwald am 13. März 1945. Zwei Tage später registrierte die SS in Buchenwald nochmals 26 aus Köln-Deutz zurückgekehrte Häftlinge, die das Lager in Köln vermutlich zwei Tage zuvor verlassen hatten.

Spuren und Gedenken

Die Produktion von Straßen- und Eisenbahnwaggons wurde bereits kurz nach Kriegsende wieder aufgenommen. Die Klöckner-Humboldt-Deutz AG, heute Deutz AG, übernahm Ende der 1950er-Jahre die Westwaggon AG. Das ehemalige Betriebsgelände wird nicht mehr industriell genutzt. In den wenigen noch erhaltenen Werkshallen sind heute unter anderem Kultureinrichtungen untergebracht. Vor Ort erinnert nichts an die Existenz des Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Karola Fings, Köln-Deutz („Köln-Westwaggon“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 473 ff.