Das Lager

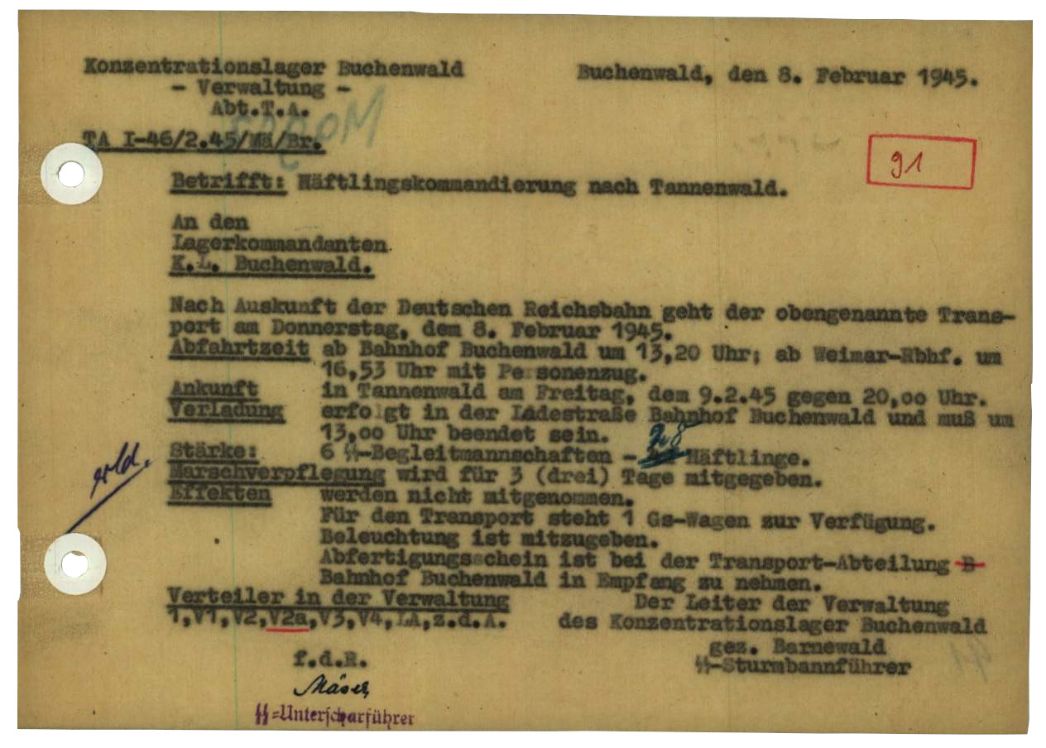

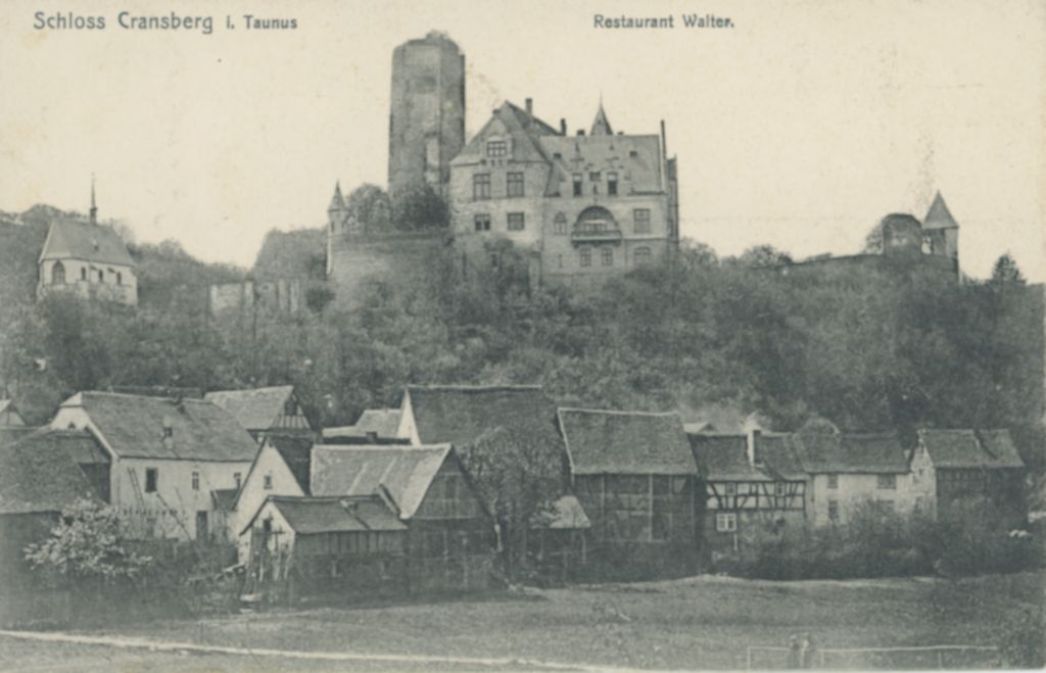

Seit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das Schloss Kransberg, oberhalb der gleichnamigen Gemeinde im östlichen Taunus gelegen, militärisch genutzt. Es war zunächst als Teilobjekt des sogenannten Führerhauptquartiers Adlerhorst ausgebaut worden. SS-Chef Heinrich Himmler ließ Ende 1944 im Zuge der Ardennenoffensive im Schloss eine Kommandostelle einrichten. Dies hatte weitere bauliche Maßnahmen zur Folge. Hierfür brachte die SS im Dezember 1944 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald nach Kransberg. Die Kommandostelle und auch das neue Buchenwalder Außenlager trugen die Tarnbezeichnung „Tannenwald“. Die Unterbringung der Häftlinge erfolgte außerhalb der Schlossmauern in einem eingezäunten Areal in unmittelbarer Nähe zum Kransberger Friedhof. Neben den Unterkunftsbaracken umfasste das Lager Berichten zufolge eine Küche, eine Krankenstation, einen provisorischen Waschplatz und eine Latrine.

Zwangsarbeit

Den Auftrag für die als „kriegswichtig“ angesehene Baumaßnahme hatte die Bauinspektion „Reich-West“ der Waffen-SS und Polizei in Wiesbaden gegeben. Die Bauleitung lag bei der „Organisation Todt“ (OT). Der Arbeitseinsatz der Häftlinge ist ab dem 12. Dezember 1944 belegt. Nachdem das Barackenlager errichtet worden war, begann die eigentliche Tätigkeit: Die Häftlinge mussten in körperlicher Schwerstarbeit einen Fluchttunnel in den Schlossberg treiben. Ziel war es, eine Verbindung zu einer bereits bestehenden Bunkeranlage im Schloss herzustellen. Täglich brachte die SS die Häftlinge aus dem Lager hinunter zur Hauptstraße am nördlichen Ortseingang, wo sich die Baustelle befand. Den Abraum verkippten sie in der Ortsmitte in einem Teich. Der projektierte Fluchtstollen blieb unvollendet, obwohl bis zur Räumung des Lagers über 30 Meter gebohrt, geschlagen und gesprengt wurden. Neben dem Einsatz auf der Baustelle setzte die Leitung einzelne Häftlinge für Lagerdienste und für die Reparatur von Schuhen und Stiefeln ein.

Krankheit und Tod

Für eine rudimentäre Versorgung der Kranken vor Ort brachte die SS Ende Dezember 1944 den tschechischen Häftlingsarzt František Brejcha aus Buchenwald nach Kransberg. Laut einem Monatsbericht des Kommandoführers für Januar 1945 kamen Magen- und Darmerkrankungen, Verkühlungen, Zahnschmerzen und Abszesse am häufigsten vor. Dauerhaft kranke Häftlinge wurden zurück nach Buchenwald geschickt, so etwa der Tscheche Josef Pova, der an einem eitrigen Abszess am Hals litt, oder der Ukrainer Nikolaj Spuskan, bei dem ein Magengeschwür diagnostiziert worden war. Todesfälle sind für das Außenlager in Kransberg nicht belegt.

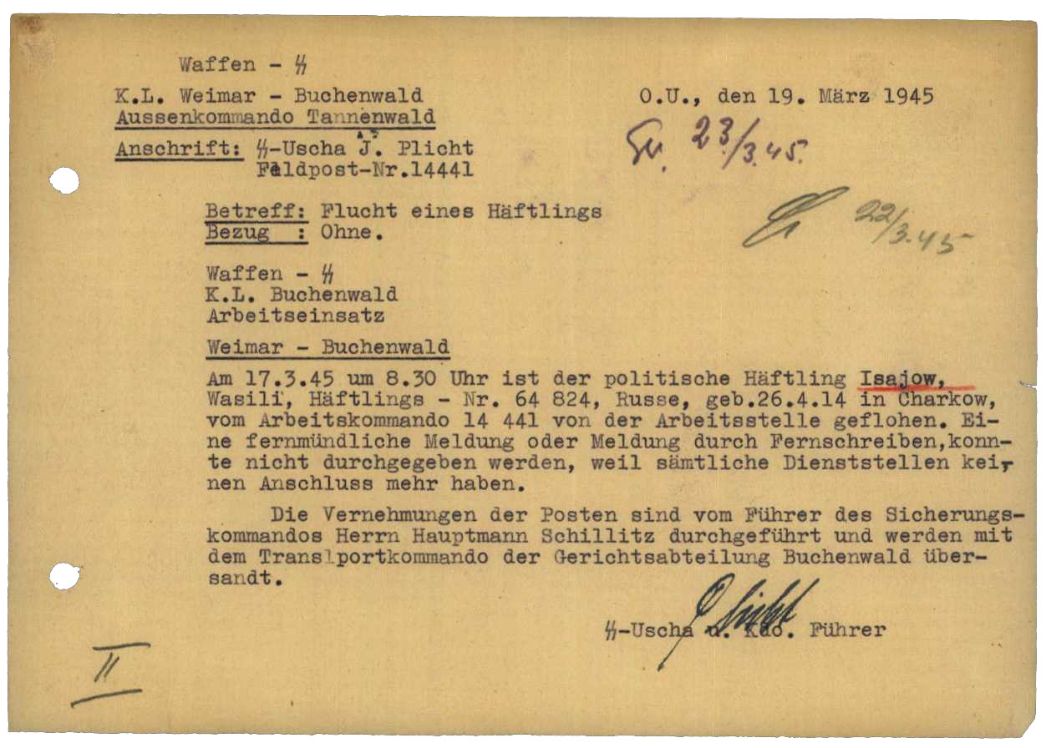

Räumung

In der Nacht vom 30. auf den 31. März 1945 erreichten amerikanische Einheiten Kransberg. Bereits am 22. März hatte die SS elf Häftlinge zurück nach Buchenwald geschickt. Um den 27. März räumte die SS das Lager endgültig. Zunächst zu Fuß und später per Bahn wurden die verbliebenen 30 Häftlinge nach Buchenwald gebracht, wo sie am 31. März eintrafen. Wie viele von ihnen die SS kurz darauf bei der Räumung von Buchenwald auf Todesmärsche trieb, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

In der unmittelbaren Nachkriegszeit befand sich im Schloss Kransberg ein britisch-amerikanisches Verhörzentrum („Dustbin“), in dem NS-Funktionäre aus Wissenschaft, Technik und Rüstung interniert waren. Bis zur Privatisierung im Jahre 1994 wurde das Schloss militärisch und nachrichtendienstlich genutzt. Anfang der 1950er-Jahre verschwanden die letzten Reste des Barackenlagers. Heute ist das aufgeschüttete Gelände ein Parkplatz. Der exakte Standort geriet bis Ende der 1980er-Jahre weitgehend in Vergessenheit. Seit 2013 erinnern am Standort des ehemaligen Barackenlagers und am Ort des unvollendeten Tunnels Informationstafeln an das KZ-Außenlager.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort der Erinnerungstafel am unvollendeten Tunnel auf GoogelMaps

Kontakt:

Bernd Vorlaeufer-Germer

Regionalhistoriker

Spandauer Weg 26

61348 Bad Homburg v. d. Höhe

E-Mail: bernd.vorlaeufer-germer@online.de

Literatur:

Bernd Vorlaeufer-Germer, Das Außenkommando „Tannenwald“. Neben Schloss Kransberg arbeiteten Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald, in: Jahrbuch Hochtaunuskreis 25 (2017), S. 205-210.