Bewachung

Die Buchenwalder Lagerleitung setzte zunächst SS-Unterscharführer Johann Plicht (1914-1952) als Kommandoführer in Halle ein. 1942 war er aus dem Konzentrationslager Stutthof bei Danzig in den Buchenwalder Kommandanturstab versetzt worden. Er blieb zwei Monate in Halle und wechselte später als Kommandoführer in das Außenlager Kransberg. Auf ihn folgte im Oktober 1944 SS-Hauptscharführer Franz Noll (1905-1945). Ab Januar 1945 befehligte dieser zusätzlich das Außenlager der Siebel-Werke in Annaburg. Die Stärke der Wachmannschaft veränderte sich mit der Zahl der Häftlinge. Im November 1944 umfasste sie rund 60 SS-Männer und verkleinerte sich dann bis Ende Februar 1945 auf 41 Mann. Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg wegen Häftlingstötungen in Halle wurden 1975 ergebnislos eingestellt.

Räumung

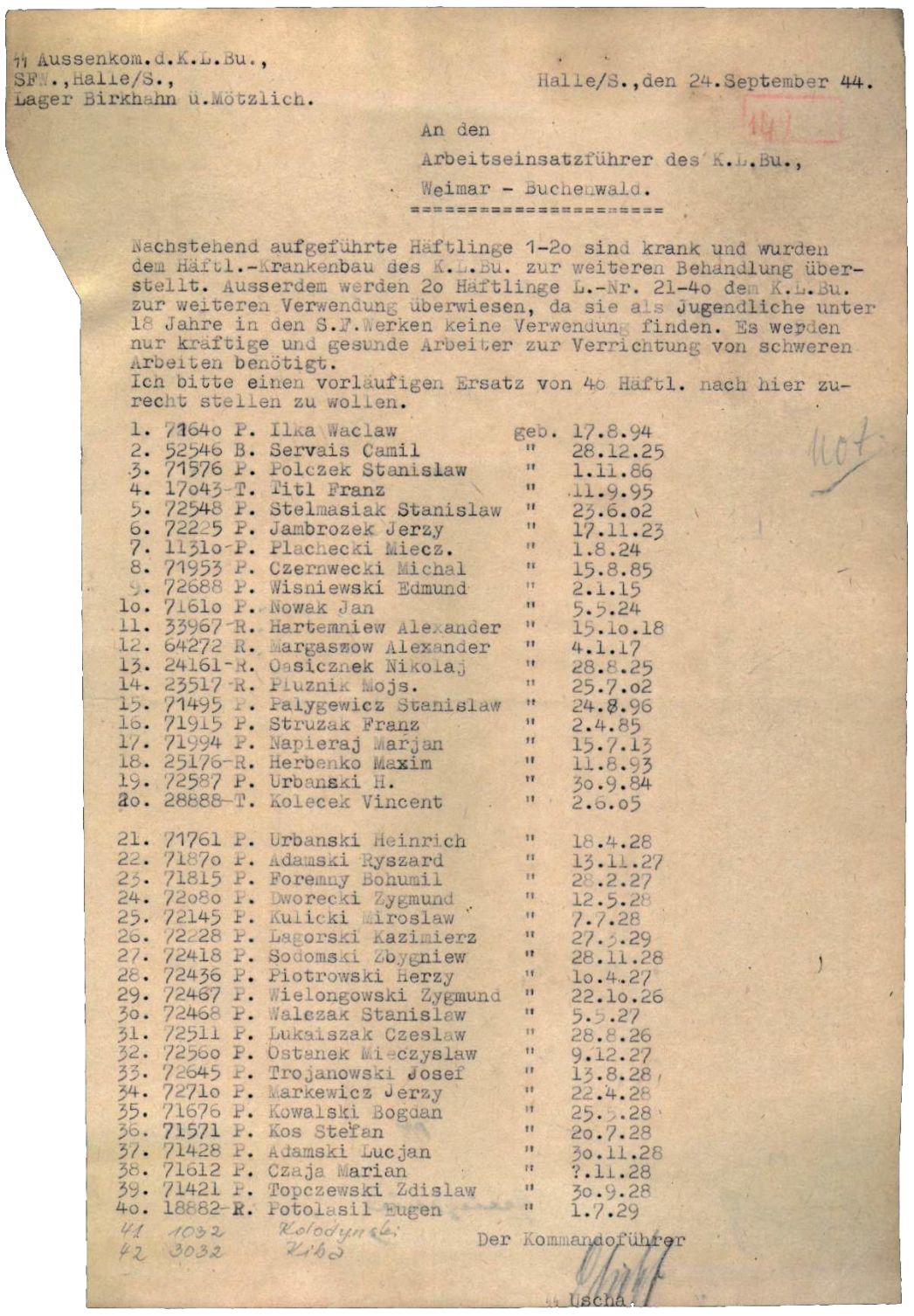

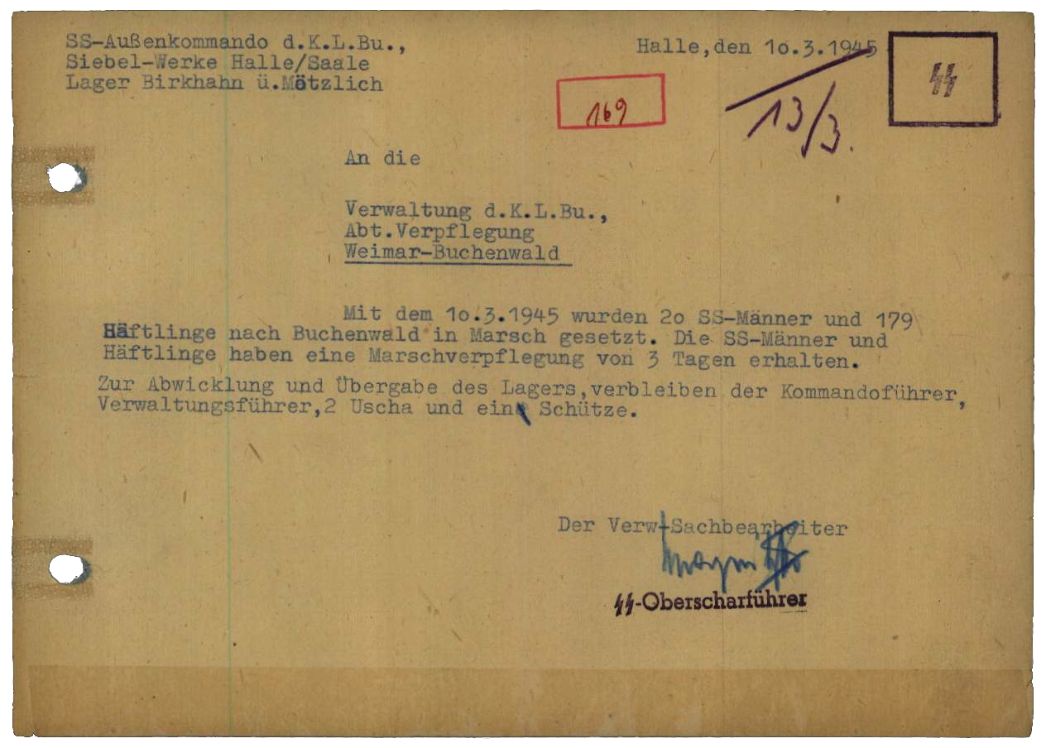

Wegen des Rückgangs der Produktion von Flugzeugteilen wurden die Häftlinge schon ab Mitte Februar 1945 nicht mehr in Halle benötigt. Die SS verlegte sie einen Monat später in das Hauptlager Buchenwald. 539 Häftlinge kehrten in zwei Transporten am 9. und 10. März 1945 nach Buchenwald zurück.

Literatur:

Udo Grashoff (Hg.), Das vergessene Lager. Eine Dokumentation zum Außenkommando des KZ Buchenwald in Halle/Saale 1944/45, Halle 2010.