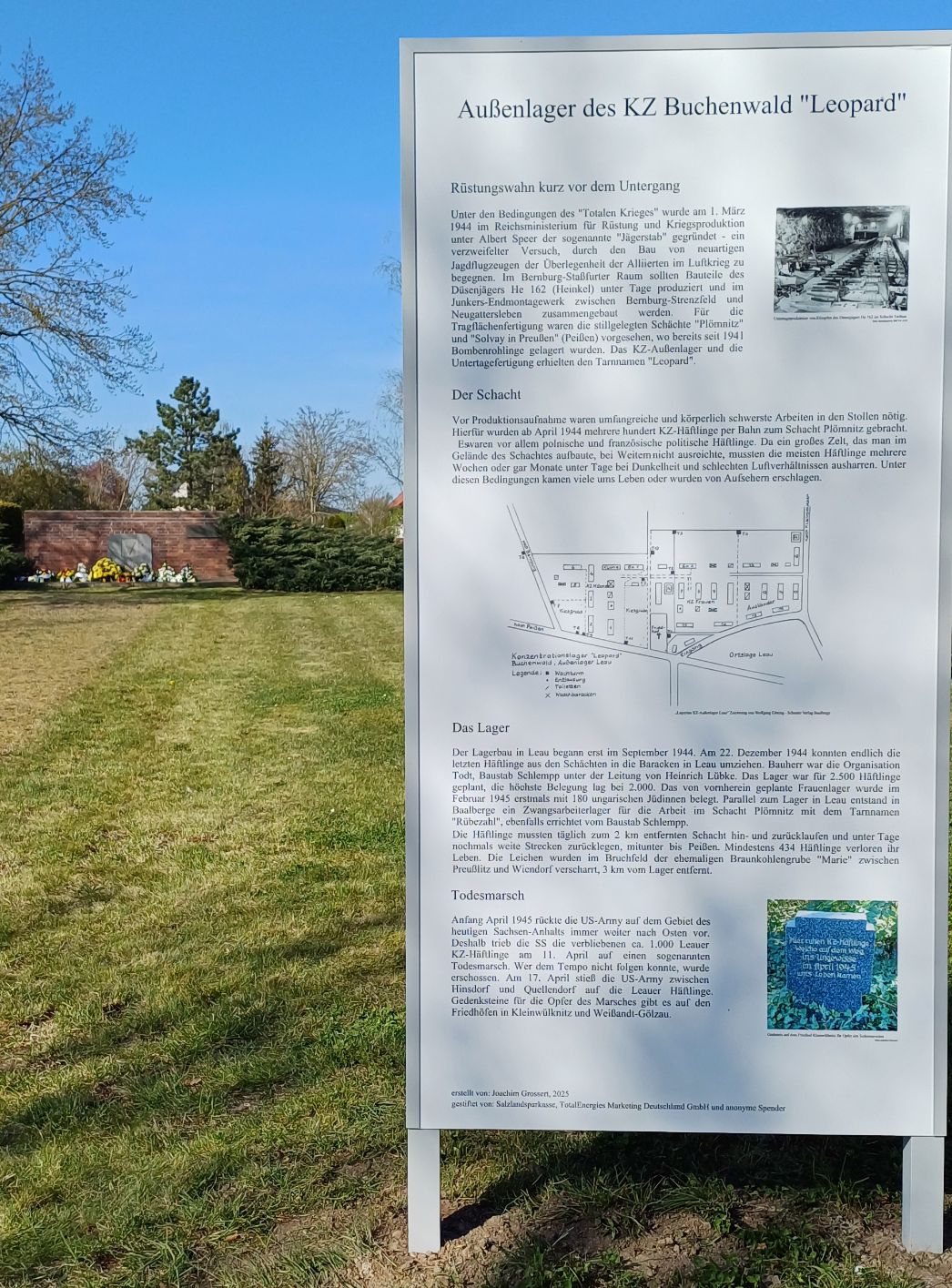

Das Lager

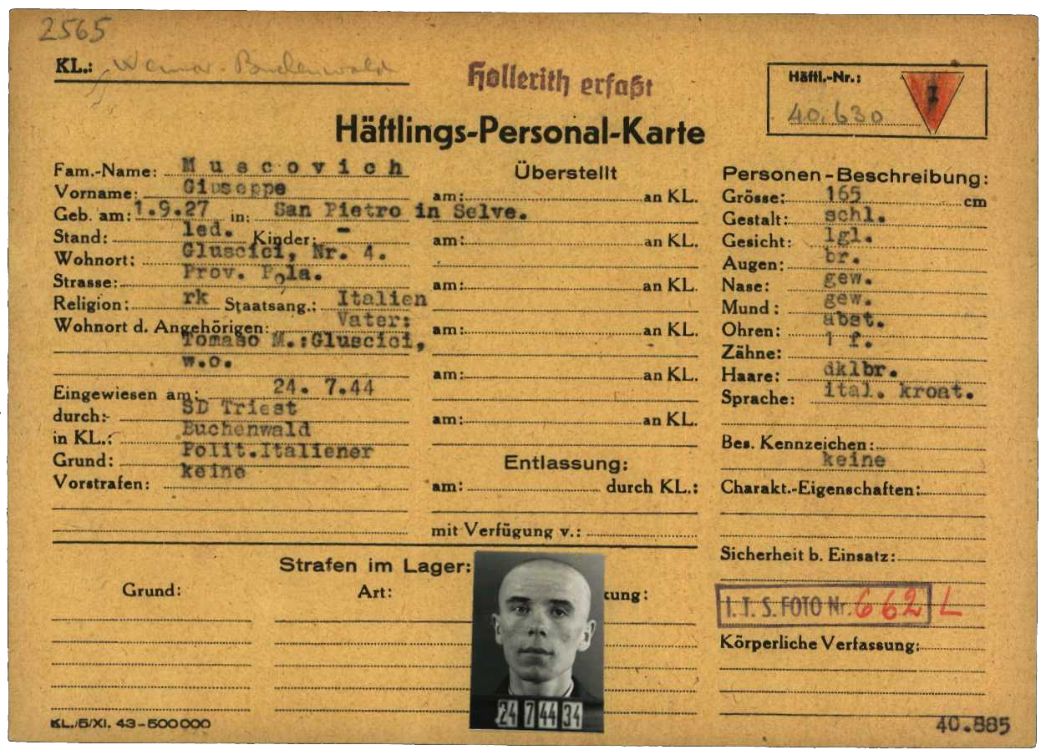

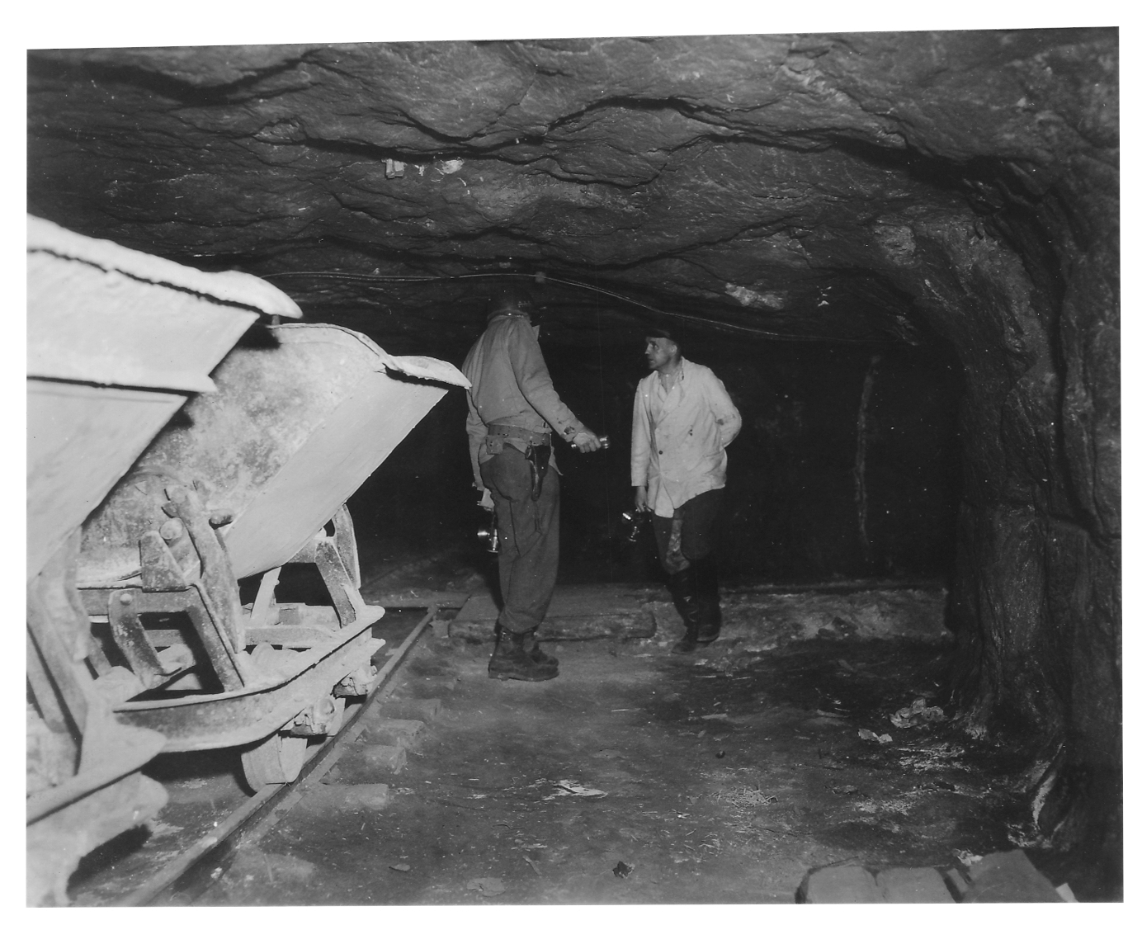

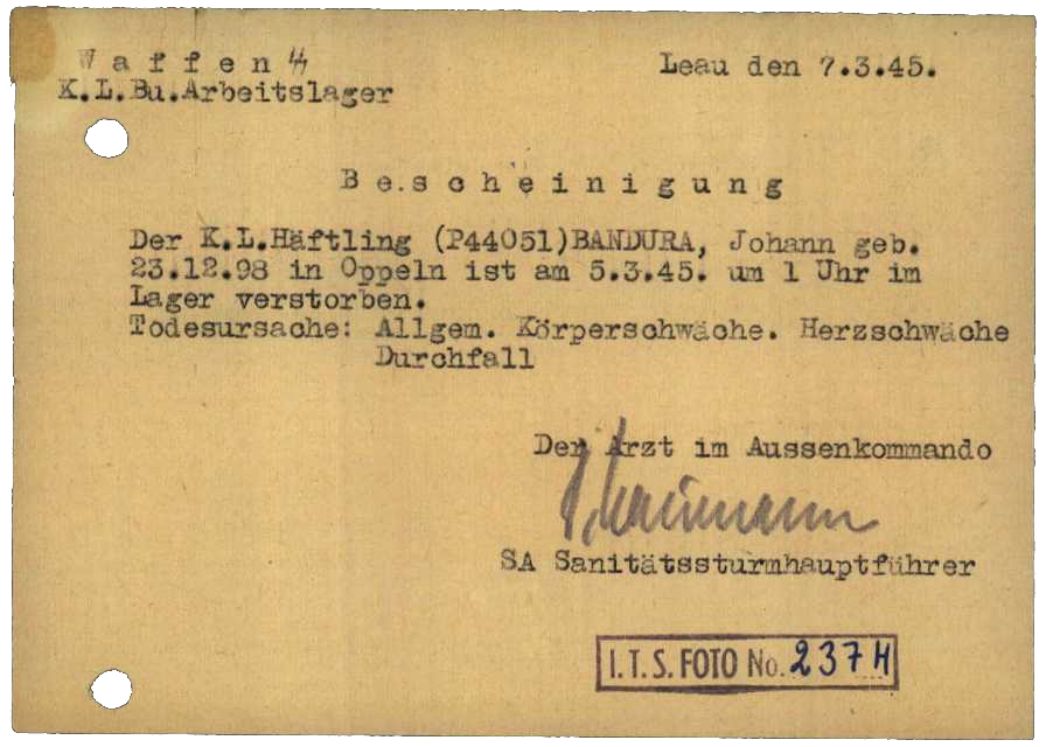

Ende April 1944 beauftragte das Reichsluftfahrtministerium die Leipziger Allgemeine Transportanlagen GmbH (kurz ATG), ihre Flugzeugproduktion in unterirdische Salzstollen in Plömnitz bei Bernburg an der Saale zu verlagern. Das Vorhaben erhielt den Tarnnamen „Leopard“. Für die Vorbereitung der Verlagerung wurden vor Ort Zivilarbeiter, Kriegsgefangene, Strafgefangene und Zwangsarbeiter zusammengezogen. Anfang August 1944 sondierte der Buchenwalder Arbeitseinsatzführer die Bedingungen für den sofortigen Einsatz von bis zu 1.000 KZ-Häftlingen. Die kurz darauf eintreffenden ersten Häftlinge mussten in einem Zelt nahe der Schachtanlage Plömnitz schlafen. Nach der Ankunft weiterer Transporte ließ die SS untertage, in über 400 Metern Tiefe, eine provisorische Unterkunft für fast 500 Häftlinge einrichten. Ab Ende Dezember 1944 erfolgte die Unterbringung in einem eilig errichteten Barackenlager am Ortsrand von Leau. Für 1.000 männliche und 1.000 weibliche KZ-Häftlinge sowie 500 Zwangsarbeiter ausgelegt, bestand es aus massiven Baracken, umgeben von Stacheldraht und Wachtürmen. Die sechs Baracken des Männerlagers waren mit über 1.400 Häftlingen belegt. In der Lagerverwaltung der SS trug das neue Außenlager die Bezeichnung „Plömnitz“ oder später „Arbeitslager Leau“.

Zwangsarbeit

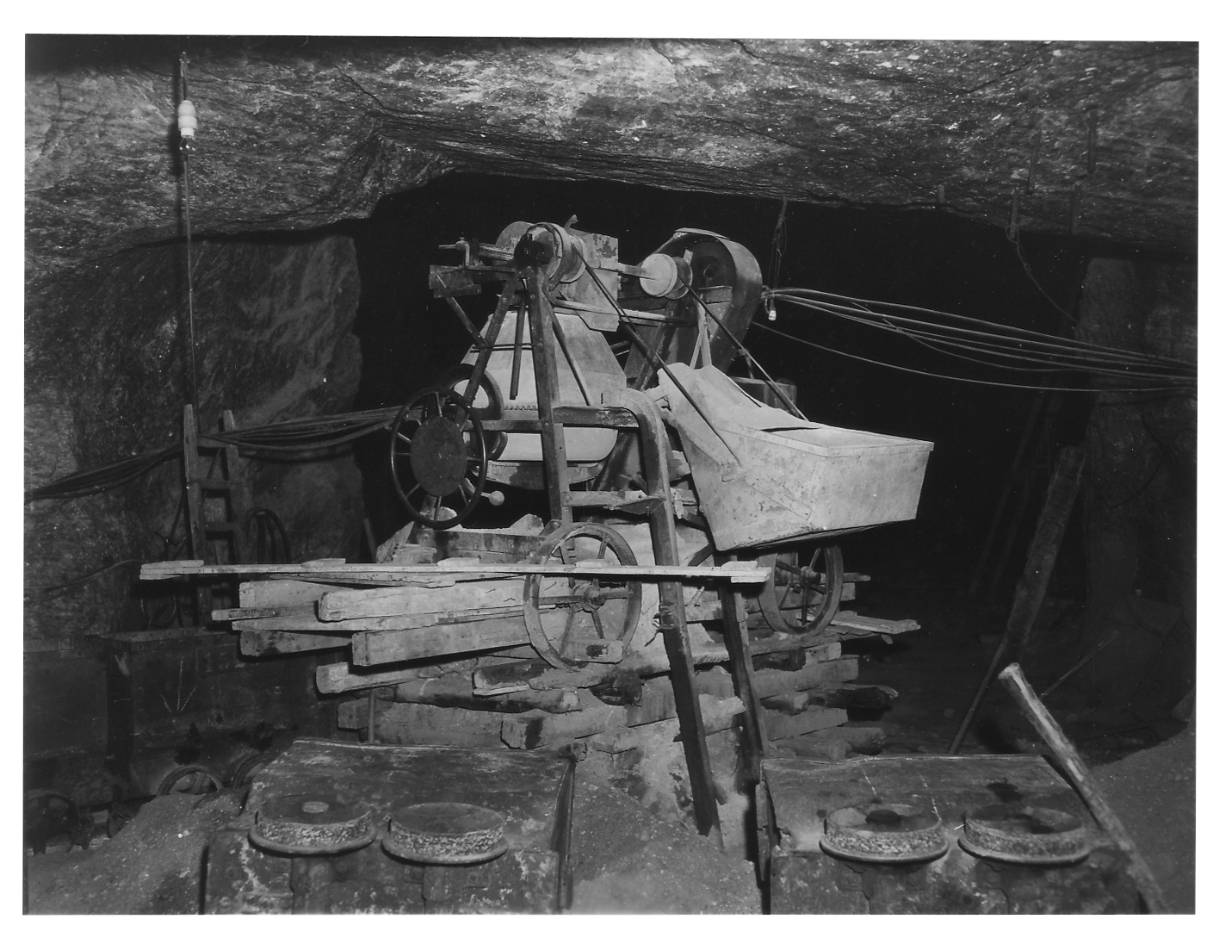

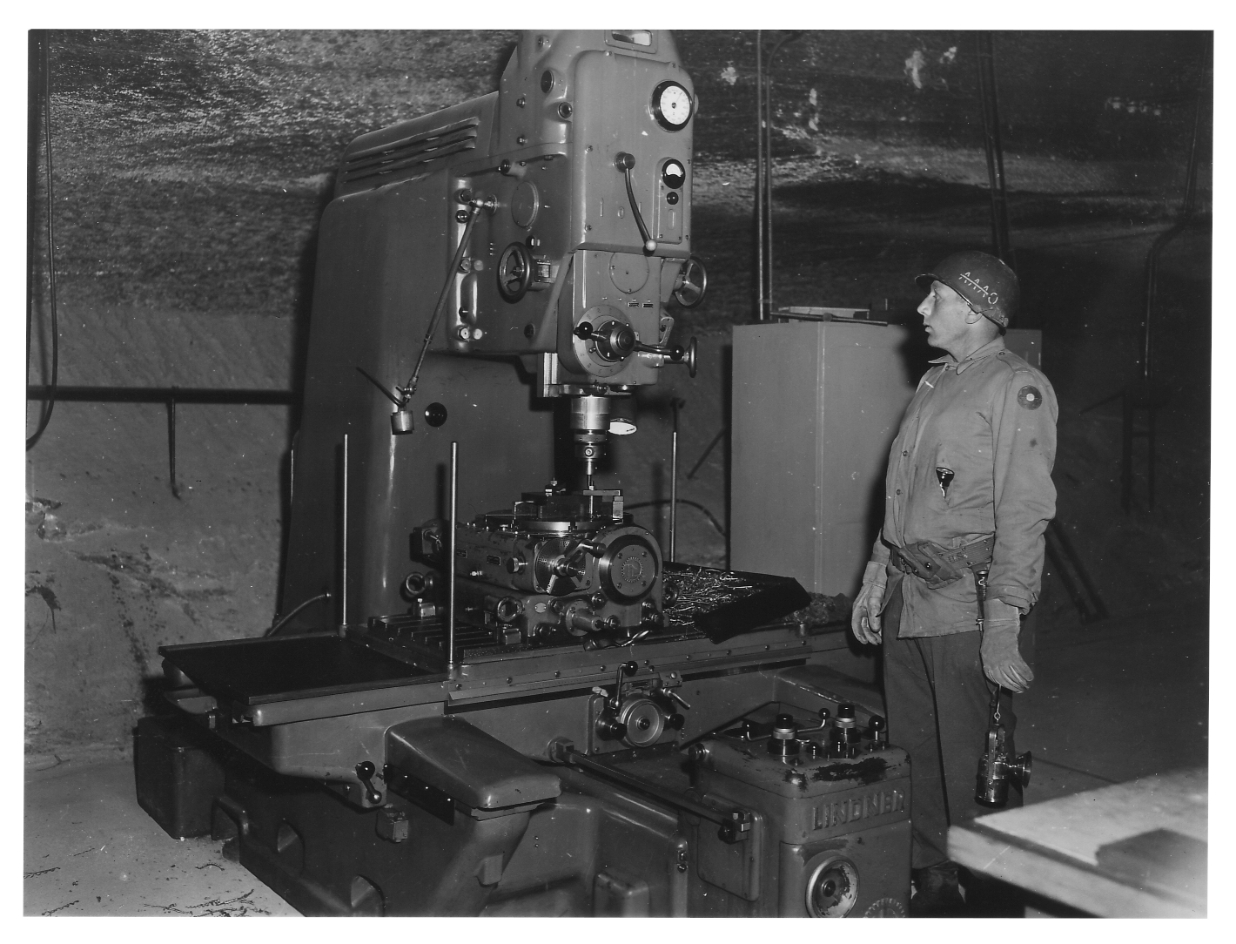

Die Organisation Todt-Bauleitung Bernburg, Abschnittsleitung Ingenieurbüro Schlempp, Berlin, führte die Arbeiten des Verlagerungsprojektes durch. Bauleiter war der Berliner Architekt Heinrich Sander. Bei der SS galt das Projekt „Leopard“ als besonders schweres Kommando. Nur jeder sechste Häftling kam aus einem Bauberuf, die übrigen mussten schwerste Hilfsarbeiten verrichten. Im Salzschacht Plömnitz arbeiteten sie in zwei Schichten bei der Erweiterung der Stollen und beim Ausbau der Kammern in mehreren hundert Metern Tiefe. Sie mussten Abraum beräumen und Fundamente betonieren. Dafür wurden kaum technische Hilfsmittel eingesetzt. Ende Dezember 1944 begann der Antransport der für die Fertigung vorgesehenen Maschinen und ihre Aufstellung im Schacht Plömnitz I. Übertage mussten das Barackenlager und die Bunker gebaut werden. In den hundert Tagen bis Weihnachten gab es nur zwei arbeitsfreie Tage. Eine Aufstellung vom April 1945 weist Arbeitsorte in Peißen und Plömnitz untertage (Tag- und Nachtschicht), in Plömnitz übertage, Baalberge, Klein-Wirschleben, Leau sowie in einer Ziegelei aus.

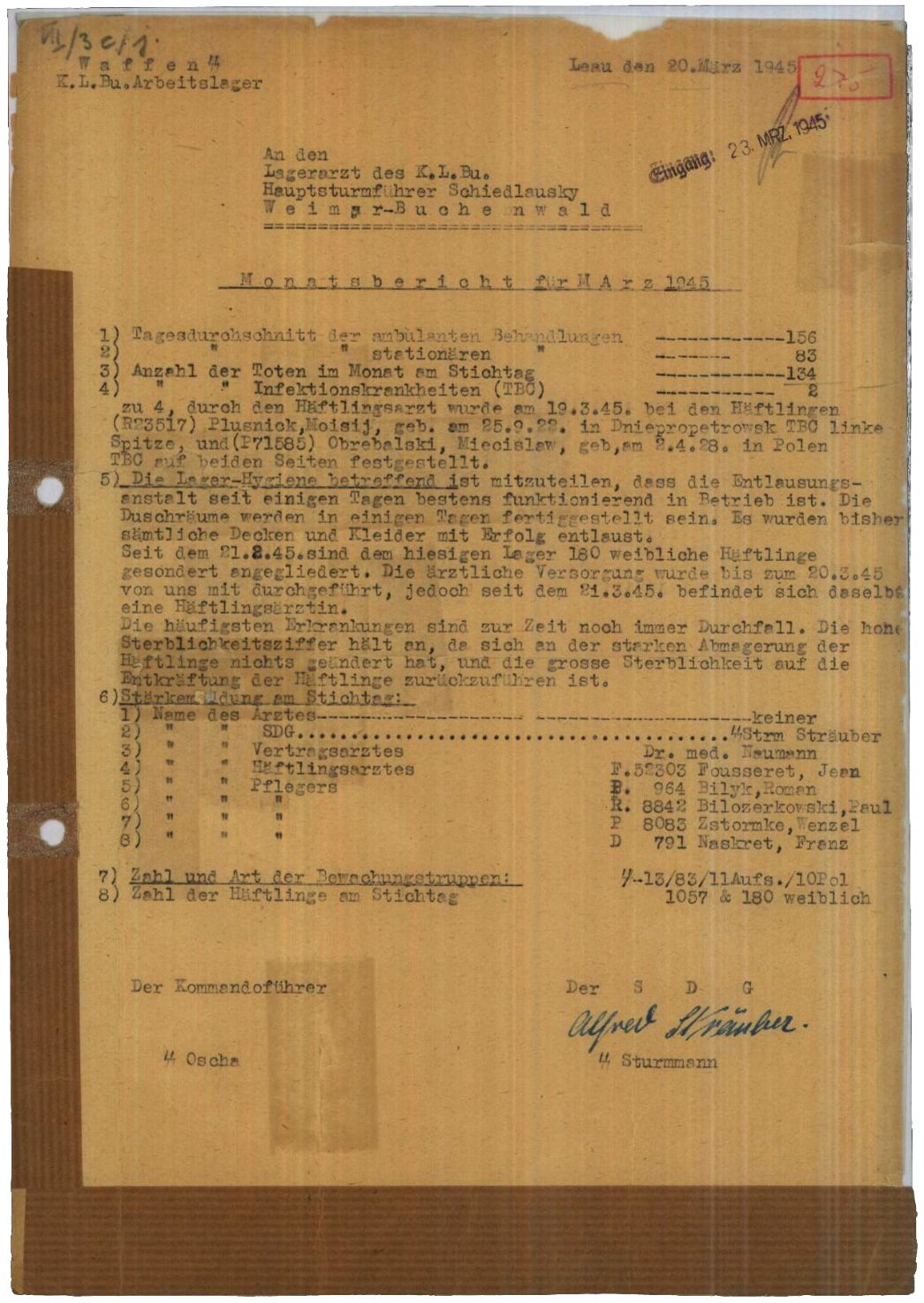

Bewachung

Kommandoführer in Leau war SS-Oberscharführer Johannes Schmidt (geb. 1896), sein Stellvertreter Sturmscharführer Geweke. Die Wachmannschaft bestand im März 1945 aus 96 SS-Männern. Hinzu kamen zehn Aufseherinnen des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Frauenlagers sowie zehn Polizisten. Zur Bewachung setzte die SS auch Hunde ein. Überlebende berichteten später über zahllose Gewaltübergriffe durch die SS.

Ein amerikanisches Militärgericht in Dachau verurteilte 1947 die beiden Wachmänner Ignatz Seitz und Johannes Volk wegen Verbrechen auf dem Todesmarsch aus Leau zu Haftstrafen von jeweils zehn Jahren. Weitere Verfahren sind nicht bekannt.

Mitte der 1960er-Jahre gab es öffentliche Vorwürfe gegen den damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke wegen seiner Beteiligung am Bauprojekt „Leopard“. Lübke arbeitete für das Ingenieurbüro Schlempp und nahm vor Ort an wenigstens einer Beratung teil, in der es um die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen ging. Er erhielt somit Kenntnis von den Zuständen, die maßgeblich von der Bauleitung zu verantworten waren.

Räumung

Am 10. April 1945 befanden sich noch 1.047 männliche KZ-Häftlinge vor Ort. Zwei Tage später begann die Räumung des Lagers. Die SS ließ etwa 200 kranke und schwache Häftlinge in der Krankenbaracke zurück, die übrigen gingen auf einen Fußmarsch Richtung Osten. Der Zug bewegte sich vor allem über Feldwege. Die erste Nacht verbrachten sie in einer Scheune bei Köthen. Auf dem Weg Richtung Dessau wurden am zweiten Tag Häftlinge, die nicht mehr weiterkonnten, erschossen. Am 14. April, am selben Tag, als amerikanische Truppen die zurückgebliebenen Häftlinge in Leau befreiten, wurde auch die Marschkolonne bei Hinsdorf, südwestlich von Dessau von Angehörigen der U.S. Army befreit.