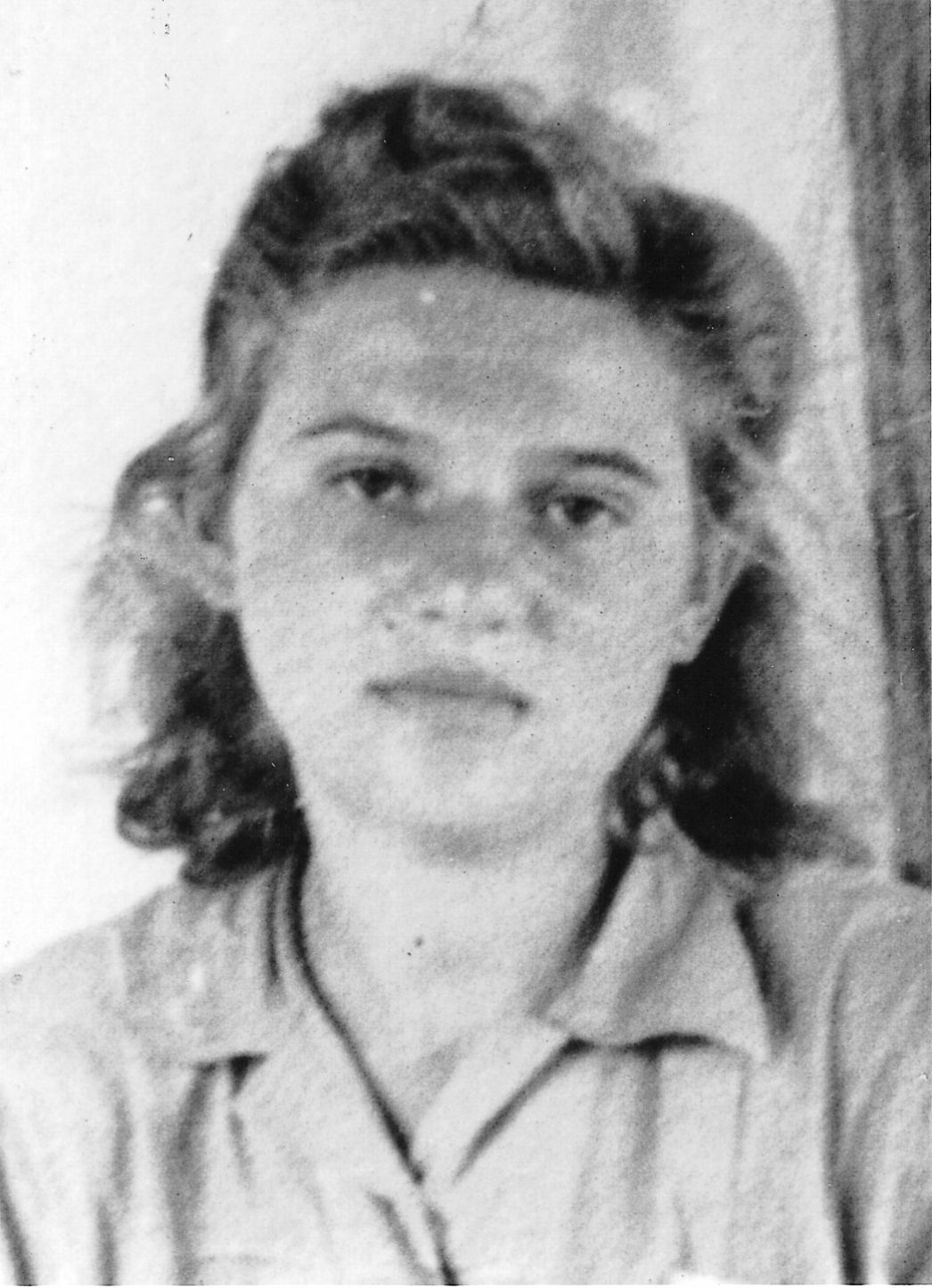

Zahava Szász Stessel wurde am 19. Januar 1930 als Katalin Szász im ungarischen Abaújszántó in eine jüdische Familie geboren. Im April 1944 zwangen die deutschen Besatzer die Familie Szász, in das Ghetto von Košice zu ziehen. Einen Monat später folgte die Deportation nach Auschwitz-Birkenau. Katalin und ihre zwölfjährige Schwester Erzsike (Erzsebet) überstanden die dortige Selektion. Ihre Eltern und Großeltern ermordete die SS. Über das KZ Bergen-Belsen kamen die Schwestern im Dezember 1944 nach Markkleeberg. Sie überlebten den Todesmarsch. 1947 wanderten beide nach Palästina aus. Dort heiratete Katalin und nahm den Namen Zahava Szász Stessel an. Mit ihrem Mann emigrierte sie 1957 in die USA. Sie arbeitete als Bibliothekarin und promovierte 1991 über die Geschichte der ungarischen Jüdinnen und Juden. Heute lebt Zahava Szász Stessel in New York.

Aus den Erinnerungen von Zahava Szász Stessel

Ankunft in Markkleeberg

„Wir stiegen aus dem Zug aus, bildeten Fünferreihen und begannen zu laufen. Der Bahnhof war nicht weit entfernt vom Lager. Als wir hereinliefen, riefen uns die Insassen etwas auf Ungarisch zu. Auf unsere Antworten reagierten sie sehr aufgeregt. Jede von ihnen hoffte, dass vielleicht eine lang vermisste Verwandte unter uns war oder wir zumindest Neuigkeiten über deren Verbleib hatten. Wir waren positiv überrascht von dem, was wir vorfanden.

Die Baracken waren aus Beton gebaut und hatten Glasfenster, sogar Elektrizität war vorhanden! Ich erinnere mich, Erleichterung gefühlt zu haben, als sie uns in die Wohnquartiere führten und die Mädchen um uns herum riefen: ‚Ihr seid an einem guten Ort angekommen! Wir werden hier wie Arbeiter behandelt.‘ Es munterte uns auf, nicht länger in einem Vernichtungslager zu sein. Die anderen Frauen in unserer Baracke kamen aus Städten und Dörfern aus ganz Ungarn. […]

Später, als wir uns langsam eingewöhnt hatten, mussten wir dennoch herausfinden, dass das Leben eines Gefangenen auch in Markkleeberg nicht einfach war.“

Lagerführer Alois Knittel

„1944, im Alter von 47 Jahren, war Knittel zu alt, um an der Ostfront zu kämpfen, und hatte so eine perfekte Aufgabe. Wir nannten ihn den öreg (den alten Mann) oder kurz Oshsár. Wenn er in guter Stimmung war, nannte er alle Mädchen Sara. Während der Naziherrschaft war Sara die Bezeichnung für alle weiblichen Juden. […]

Er war sich vollkommen bewusst, dass wir Sklaven waren, rechtlos und eigentlich zum Tode verurteilt, und daher jeder Form von Beleidigung ausgesetzt werden konnten. Wir mussten stundenlang auf dem Appellplatz stehen, vor allem sonntags, während er wütend auf und ab schritt. Seine Spezialität waren Schläge gegen Ohren und Nase. […] Elegant wie alle SS-Männer, in seiner tadellosen Uniform und seinen polierten Schuhen, schritt er mit eisigem Blick über den Hof, immer auf der Jagd nach einem Opfer. Ich hatte Furcht vor Knittel und schaute instinktiv nach unten oder zur Seite, aus Angst, in sein Gesicht zu sehen.“

Zwangsarbeit

„Wir betraten die Fabrik durch das ‚Judentor‘. Der Durchgang wurde zwar für die Gefangenen geöffnet, war jedoch den Rest der Zeit geschlossen. Wir gingen in Fünferreihen und unter Aufsicht der Wachen durch das Tor. Sie riefen immer wieder, wir sollten unsere Reihen ausrichten. Die Fabrik war unbeheizt, jedoch erzeugten manche Maschinen Wärme. Nur das durch eine Glaswand abgetrennte Büro war beheizt.

Als wir eintraten, traf uns die volle Wucht des Lärms. Hämmern, Sägen und Schleifen – völlig ungewohnte Klänge – betäubten unsere Ohren.

Die Arbeit war technisch anspruchsvoll und die Arbeiter mussten erfahren und aufmerksam sein. Sowohl Begabung als auch Wissen waren notwendig. Für die Arbeit an den Maschinen wurden Häftlinge mit Verstand und Können ausgewählt. Der Betrieb produzierte eine Vielzahl von kleinen Einzelteilen, Schrauben und Teile, die genau abgemessen werden mussten.“

Kontakte in der Fabrik

„In der Fabrik arbeiteten deutsche Zivilisten: Ingenieure, Vorarbeiter, Meister, Mechaniker und Büroangestellte. Die Meister waren etwas ältere Männer oder Männer mit einer Behinderung. […]

Durch unsere Zusammenarbeit entwickelten die meisten deutschen Arbeiter Mitgefühl mit uns. Obwohl es bei Todesstrafe verboten war, mit jüdischen Gefangenen Kontakt aufzunehmen, fragten uns die zivilen Arbeiter etwas, wenn sich die Möglichkeit bot, und langsam entwickelten sich persönliche Beziehungen. Arbeiter, die Mitgefühl mit den ihnen unterstellten Mädchen hatten, taten ihnen gelegentlich etwas Gutes. Sie riskierten ihre eigene Sicherheit, wenn sie den jüdischen Frauen ein aufmunterndes Wort sagten oder ihnen in einem unbeobachteten Moment ein Stück Brot oder einen Apfel zusteckten. Diese Gesten waren so selten, dass Überlebende sich noch Jahre nach der Befreiung daran erinnerten.“

Geburten im Lager

„Kurz nachdem Lucy ihr Kind bekommen hatte, wurde ein anderes Kind in Markkleeberg geboren. Im Revier erörterten Lucy und die andere Mutter, ob es möglich wäre, dass nur eine mit den Kindern ins Konzentrationslager [Anm: das KZ Bergen-Belsen] zurückginge; die andere sollte bleiben. Die Frage war, wer sein Neugeborenes weggeben sollte; es war klar, dass Kinder nicht in Markkleeberg bleiben durften. Es wäre eine schwere Wahl für die Mütter gewesen, wenn sie wirklich hätten wählen können. Inzwischen jedoch trafen die Deutschen die Entscheidung. Am 26. Januar 1945, während wir auf Arbeit waren, mussten sich die Mütter im Revier reisefertig machen. Sie erhielten Strümpfe und neue Kleidung, die ihre Arbeitsanzüge ersetzte. Anna Klein Weiss, die als Strafe neben dem elektrischen Zaun stand, sah, wie die Mütter, die Säuglinge und zwei weitere Frauen weggebracht wurden. Als der Lastwagen kam, so erinnerte sie sich, wollte eine der Mütter ihr Kind hinaufgeben; aber die Deutschen sagten, nein, sie müsse auch einsteigen.“

Aus: Zahava Szász Stessel, Schneeblumen. Überleben im KZ Buchenwald-Außenlager Markkleeberg, Leipzig 2021, S. 63 ff.