Das Lager

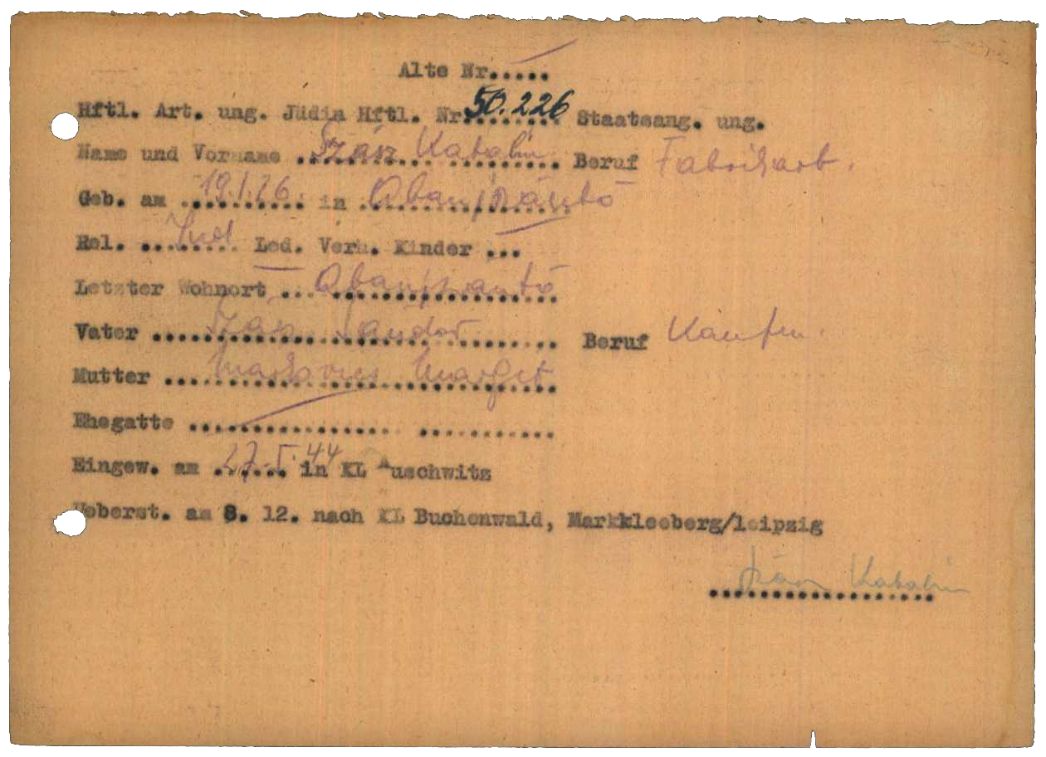

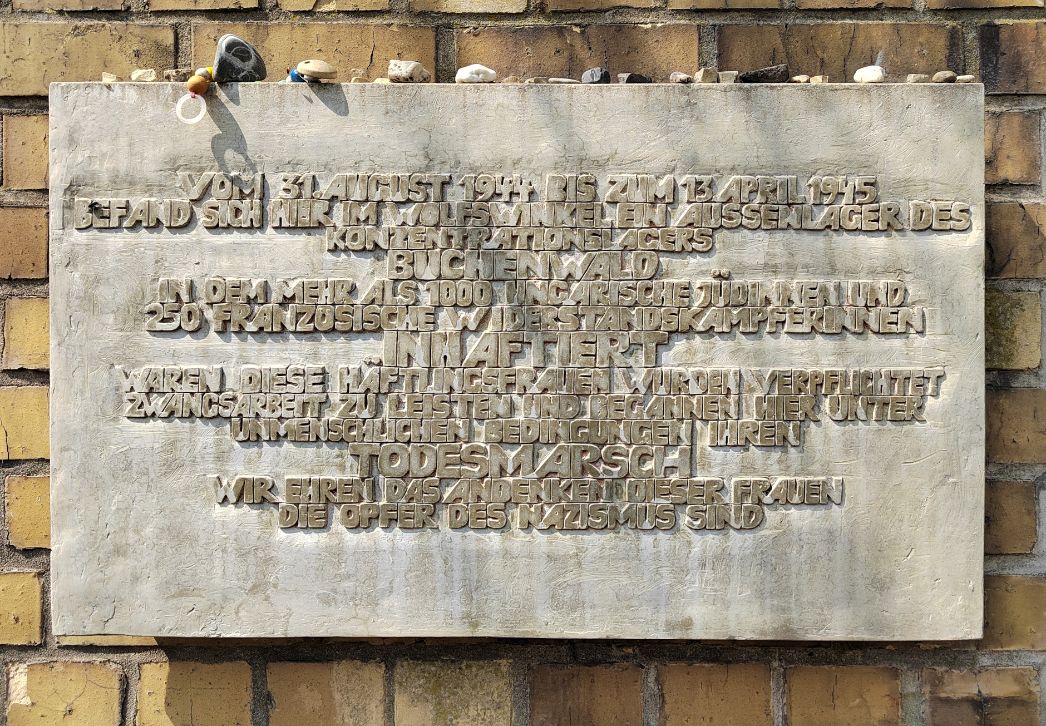

Ende 1939 mietete die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG in Markkleeberg, südlich von Leipzig, Teile einer Kammgarnspinnerei. Zunächst nutzte sie die Hallen für Reparaturarbeiten. 1943 übernahm sie das gesamte Areal und richtete ein Junkers-Zweigwerk ein. Es lag im Markkleeberger Stadtteil Gautzsch (heute Markkleeberg-West). Als Arbeitskräfte setzte die Werksleitung Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in großer Zahl ein. Für sie ließ Junkers ein Barackenlager nordwestlich des Werks errichten, zwischen dem heutigen Equipagenweg und der Straße Am Wolfswinkel. Bei einem Luftangriff wurde es zerstört und im Sommer 1944 wiederaufgebaut. Ab Ende August brachte die SS dort weibliche KZ-Häftlinge unter. Das Lager, gesichert mit einem elektrisch geladenen Zaun und Wachtürmen, umfasste mehrere massive Steinbaracken. Die Schlafräume waren mit mehrstöckigen Pritschen ausgestattet. Nördlich grenzte das Lager an ein Waldgebiet, westlich an eine Bahntrasse und östlich an ein Wohngebiet mit Einfamilienhäusern. Das neue Frauenaußenlager wurde von Beginn an durch das Konzentrationslager Buchenwald verwaltet.

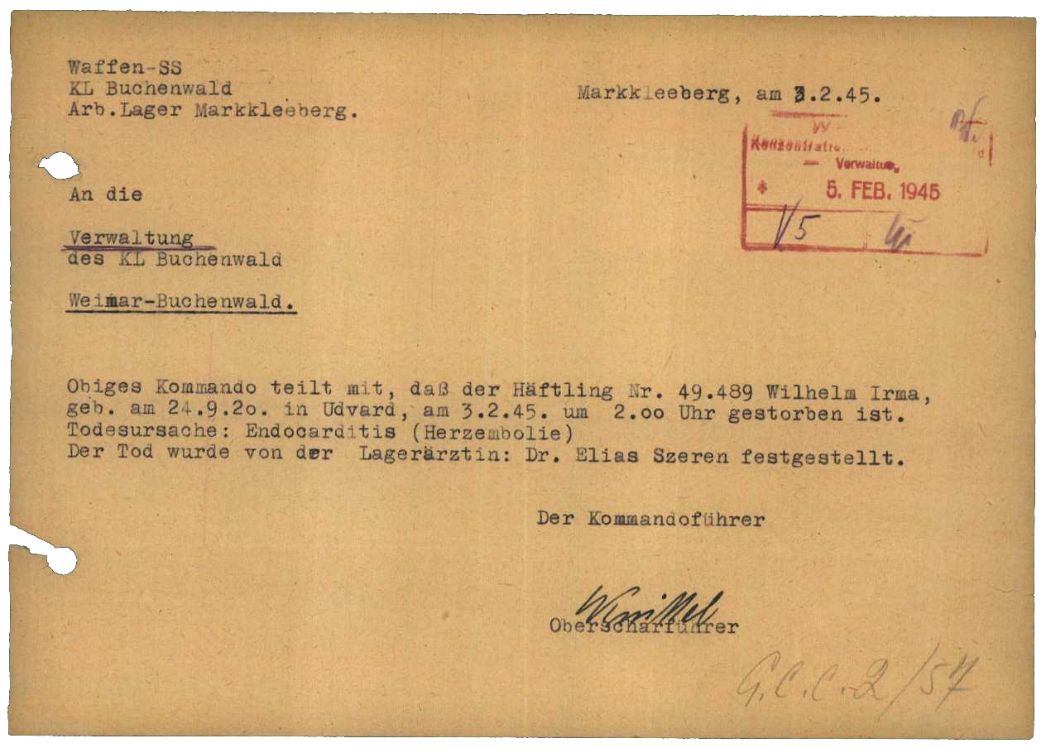

Krankheit und Tod

Im Lager existierte eine Krankenbaracke. Dort kümmerten sich die beiden Häftlingsärztinnen Dr. Józsa Adler und Dr. Szeren Elias unter der Aufsicht des SS-Sanitäters Arthur Hanschel um die Kranken. Im März 1945 befanden sich jeden Tag durchschnittlich 30 Frauen in stationärer und über 100 in ambulanter Behandlung. Zu den häufigsten Erkrankungen zählten laut einem SS-Bericht Hautentzündungen und Geschwüre. Einige der Frauen waren zum Zeitpunkt der Deportation aus ihrer Heimat schwanger. Die Schwangerschaften konnten sie verbergen, so dass es im Lager zu Geburten kam. Die 33-jährige Etel Weisz brachte am 24. Januar 1945 ein Kind zur Welt, das drei Tage später starb. Die 31-jährige Elza Schönefeld und die 20-jährige Lucy Sternberg schickte die SS Ende Januar 1945 mit ihren Neugeborenen in das KZ Bergen-Belsen. Ob sie überlebten, ist nicht bekannt. Vor Ort in Markkleeberg starben bis zur Räumung des Lagers sechs Frauen, zumeist an Lungenkrankheiten und Körperschwäche. Die SS ließ die Toten im Krematorium auf dem Leipziger Südfriedhof einäschern. Die Urnen wurden später auf dem Ostfriedhof in Leipzig beigesetzt.

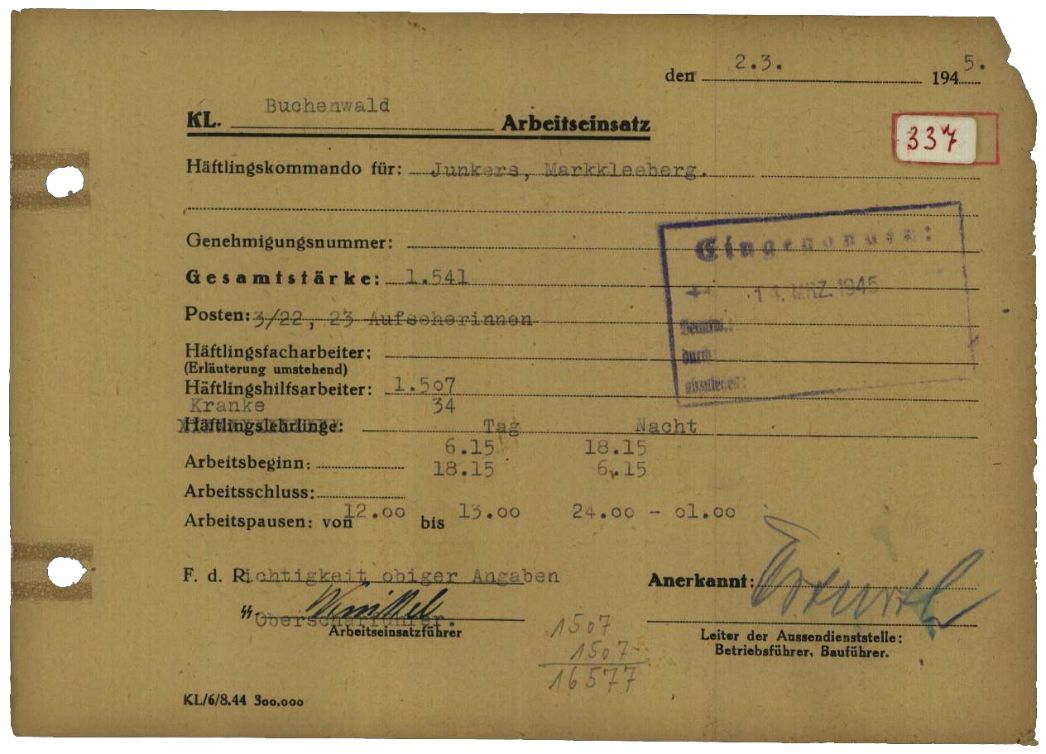

Bewachung

Als Kommandoführer setzte die Buchenwalder Lagerverwaltung SS-Oberscharführer Alois Knittel (1897-1962) ein. Über ihn liegen keine weiteren Informationen vor. Die Wachmannschaft vor Ort umfasste im März 1945 insgesamt 25 SS-Männer, die für die äußere Bewachung des Lagers zuständig waren, und 27 SS-Aufseherinnen. Letztere überwachten die Frauen im Lager und bei der Arbeit. Die meisten von ihnen stammten aus der Junkers-Belegschaft. Sie hatten sich freiwillig für den Dienst als Aufseherinnen gemeldet oder waren verpflichtet worden. Vor dem Einsatz in Markkleeberg hatten sie eine mehrwöchige Kurzausbildung zur Aufseherin im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück durchlaufen.

Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg in den 1970er-Jahren wegen Häftlingstötungen im Außenlager Markkleeberg und auf dem Todesmarsch führten zu keinem Ergebnis. Der beschuldigte Alois Knittel war bereits verstorben, ein weiterer Beschuldigter konnte nicht ermittelt werden.

Räumung

Am 13. April 1945 räumte die SS das Lager aufgrund der sich nähernden amerikanischen Truppen. Die über 1.500 Frauen mussten zu Fuß in Richtung Osten marschieren. Die durch die Zwangsarbeit in Markkleeberg Geschwächten erhielten unterwegs kaum zu essen und erlebten zwei Luftangriffe. Berichten zufolge kamen während des 15-tägigen Todesmarschs viele Frauen ums Leben. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt. Vermutlich wurde die Marschkolonne unterwegs geteilt. Die Hauptgruppe der Frauen erreichte am 29. April 1945 Theresienstadt. Dort registrierte die SS 699 Überlebende aus Markkleeberg. Was mit den übrigen Frauen geschah, ist nicht genauer bekannt. Wahrscheinlich ist, dass Teilgruppen an anderen Orten befreit wurden. Mehreren Frauen gelang unterwegs die Flucht. Eine Gruppe Französinnen etwa floh Ende April 1945 bei Königstein in Sachsen aus einer Marschkolonne und versteckte sich bis zur Ankunft der Roten Armee.

Literatur:

Klaus Hesse, KL Buchenwald, Außenlager Markkleeberg Am Wolfswinkel, Leipzig 1998.

Irmgard Seidel, Markkleeberg, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 520-523.