Das Lager

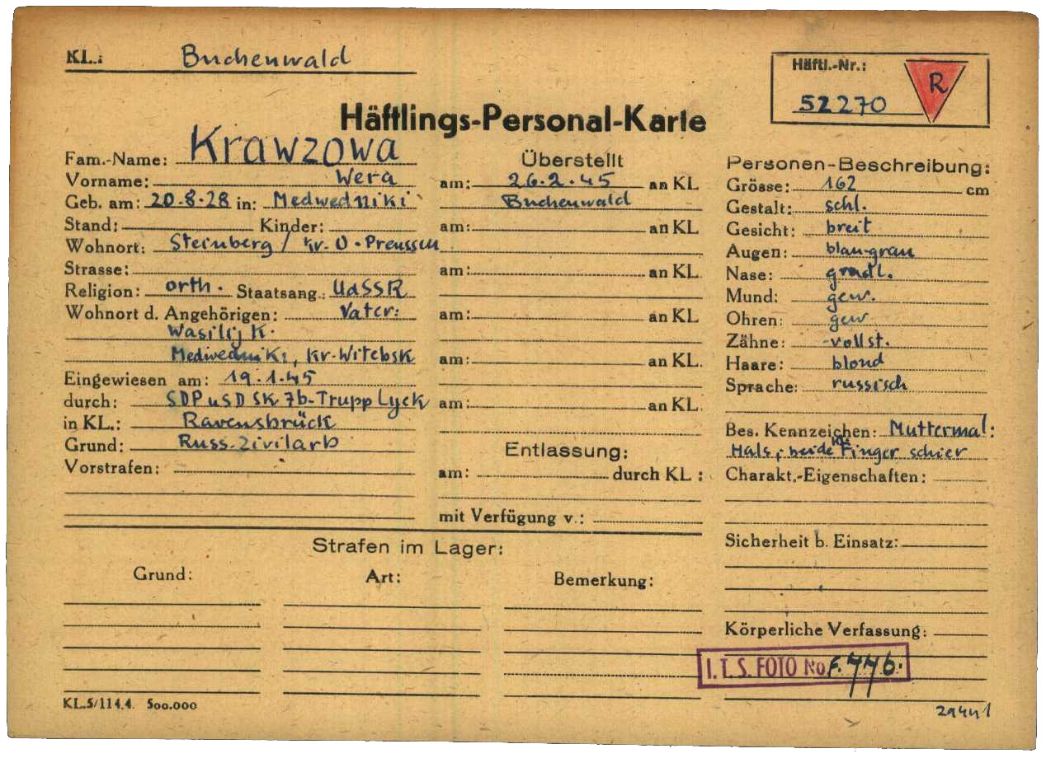

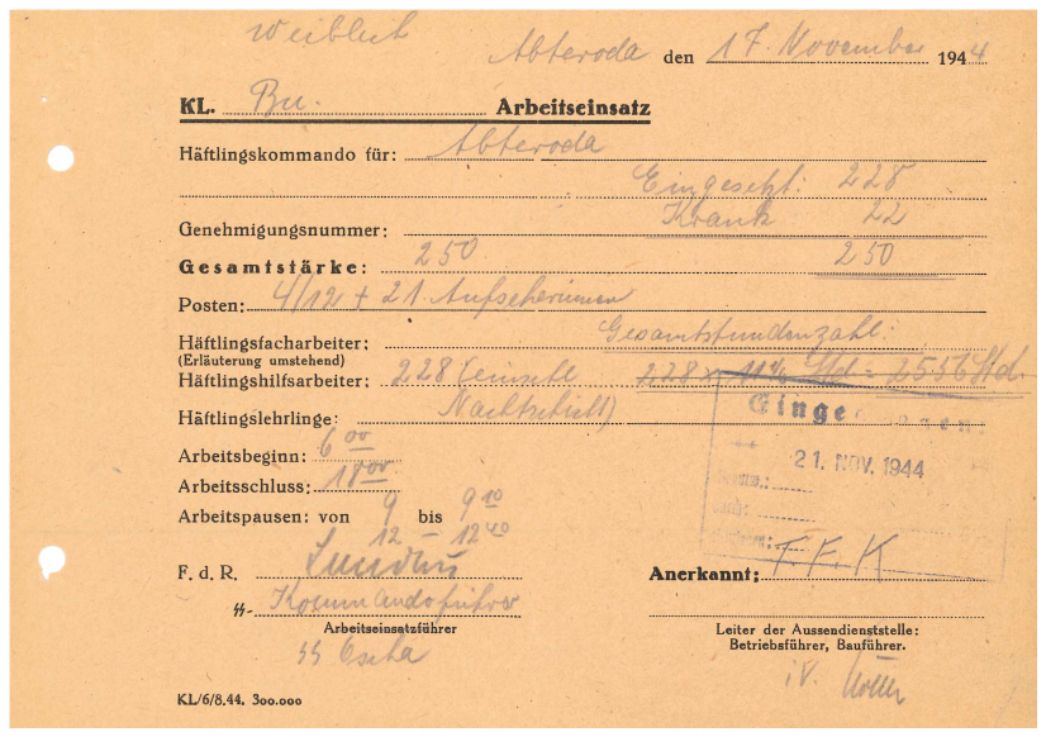

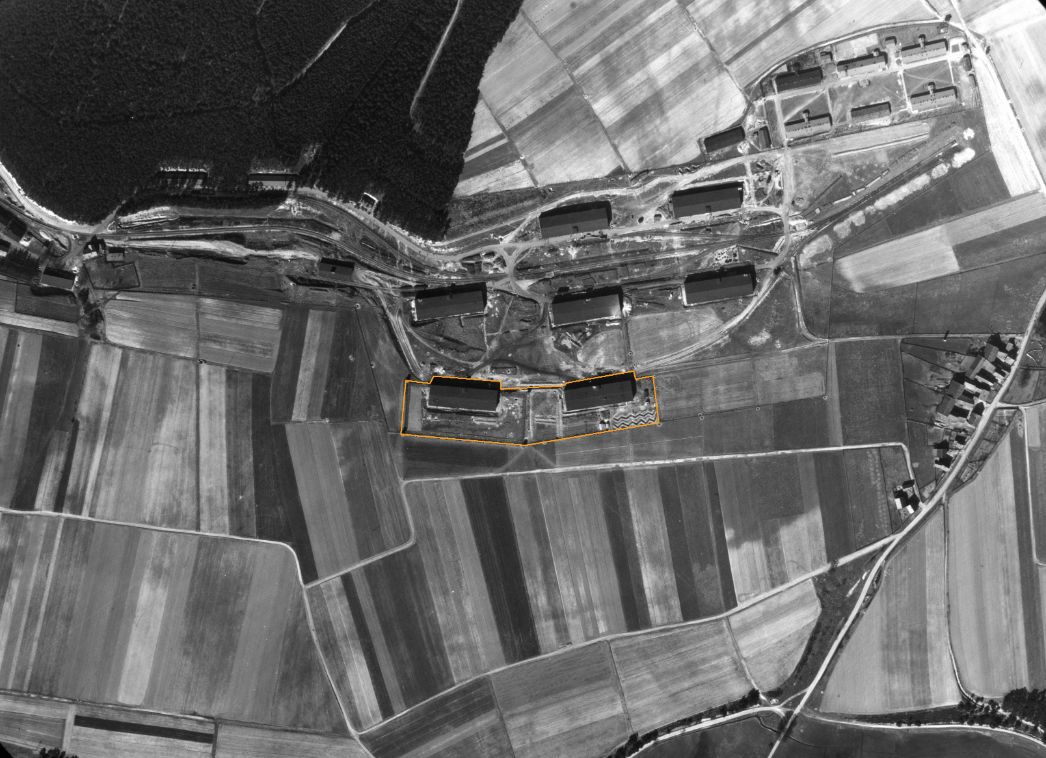

Seit Anfang 1944 plante die BMW Flugmotorenfabrik in Eisenach, Teile der Produktion in das rund 20 Kilometer westlich gelegene Abteroda zu verlagern. Ab August 1944 wurden dort erstmals männliche Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald eingesetzt. Das neu gegründete Außenlager trug den Tarnnamen „Anton“. Zwei Monate später entstand in unmittelbarer Nachbarschaft des bereits existierenden Männerlagers zusätzlich ein Lager für weibliche KZ-Häftlinge. Wie die Männer waren vermutlich auch die Frauen im Obergeschoss einer oder mehrerer Werkhallen untergebracht. Ihr Arbeitsplatz befand sich im Erdgeschoss der Halle. Die Unterkunft war mit Holzpritschen und Strohsäcken ausgestattet – das Lager umzäunt und von Holzwachtürmen umgeben. Berichten zufolge mussten sich die Häftlinge bei Fliegeralarm in dem umliegenden Wald verstecken. Die Verpflegung der Frauen stellte die Werksleitung.

Krankheit und Tod

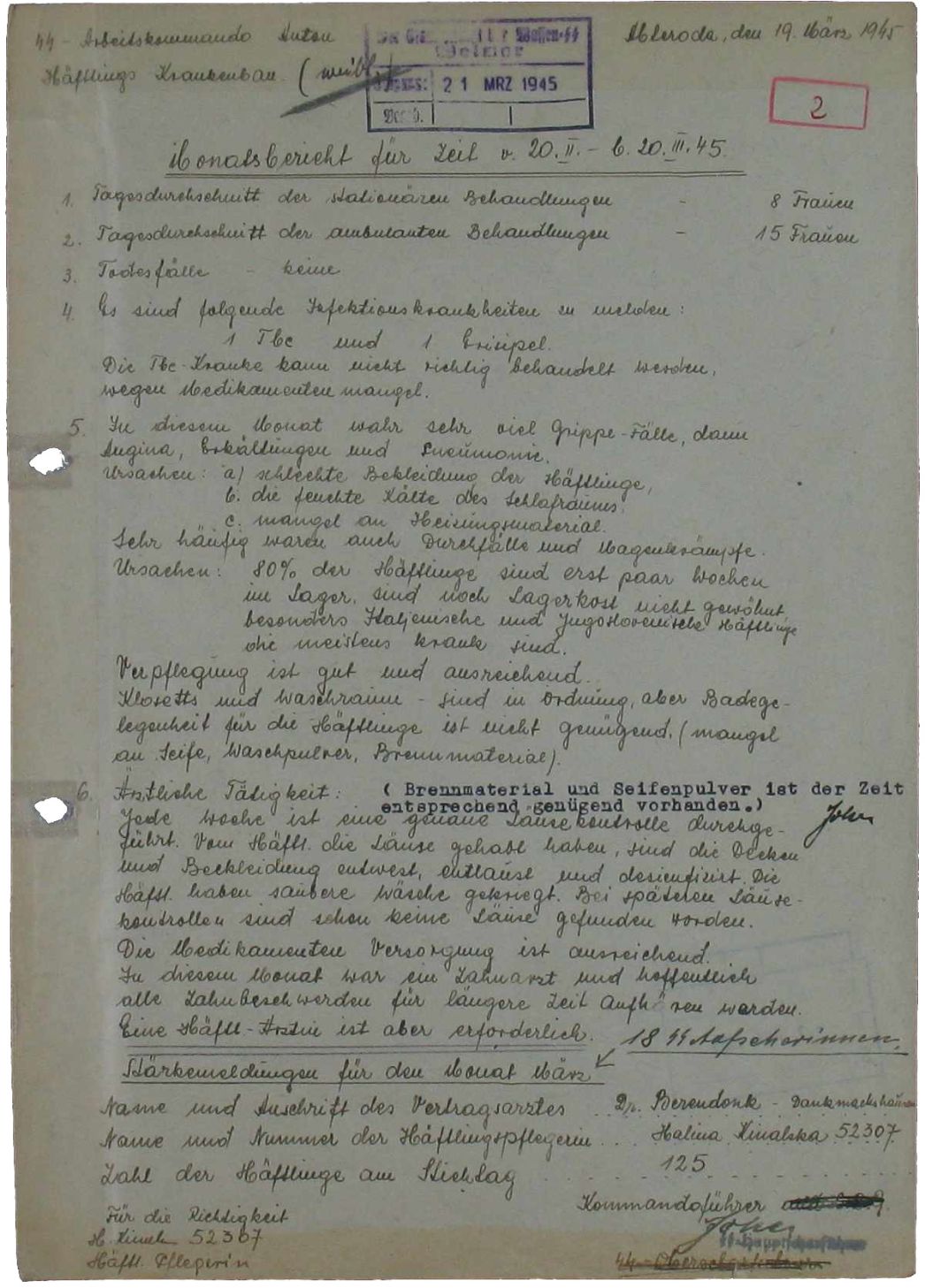

Eine improvisierte Krankenstation befand sich in einem separaten Raum im Obergeschoss der Werkhalle, in der die Frauen untergebracht waren. Wer für die medizinische Versorgung der Französinnen bis Februar 1945 zuständig war, ist nicht dokumentiert. Berichten zufolge wurde die Französin Raymonde Garin Ende Dezember 1944 nach einem Arbeitsunfall an einer Bohrmaschine zeitweilig in einem Eisenacher Krankenhaus behandelt. Ab Februar 1945 übernahm die 25-jährige Polin Halina Kinalska als Häftlingspflegerin die Versorgung der Kranken. Eine Häftlingsärztin gab es nicht. Als Vertragsarzt fungierte ein Dr. Berendonk aus dem benachbarten Dorf Dankmarshausen. Laut einem Monatsbericht über die medizinische Versorgung befanden sich im Februar und März 1945 durchschnittlich 23 Frauen in stationärer oder ambulanter Behandlung. Die meisten von ihnen litten an Grippe, Lungenentzündungen und Magen-Darm-Erkrankungen. Todesfälle sind für das Frauenaußenlager Abteroda nicht dokumentiert.

Bewachung

Die SS-Wachmannschaft war sowohl für das Männer- als auch für das Frauenaußenlager in Abteroda zuständig. Als Kommandoführer fungierte zunächst SS-Oberscharführer Landau. Da er seinen Rang in den ersten Monaten als Feldwebel angab, handelte es sich wohl um einen zur SS überstellten Wehrmachtsangehörigen. Zeitweilig wurde er durch einen Oberscharführer namens Jokisch vertreten. Vermutlich im Januar 1945 übernahm SS-Hauptscharführer John das Kommando, der dies zuvor im Außenlager in Schwerte führte. Für die Bewachung des Männer- und des Frauenlagers waren im November 1944 insgesamt 16 SS-Männer und 21 SS-Aufseherinnen eingesetzt. Ermittlungen der zentralen Stelle in Ludwigsburg wegen Verbrechen im Frauen- und Männerlager Abteroda und während der Todesmärsche im April 1945 wurden 1973 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Aufgrund der herannahenden alliierten Truppen beschloss die SS, das Lager Anfang 1945 zu räumen. Vermutlich am 31. März oder etwas später mussten die Frauen gemeinsam mit den Häftlingen des Männerlagers in Abteroda zu Fuß in Richtung Buchenwald marschieren. Dort angekommen, blieben die Männer in Buchenwald, während die Frauen, Berichten zufolge, schließlich per Bahn über Leipzig in das Frauenaußenlager in Penig gebracht und dann Richtung Süden getrieben wurden. Sie marschierten durch Mittweida und Chemnitz in Richtung Tschechoslowakei. Amerikanische Einheiten befreiten die meisten von ihnen bei Litoměřice. Eine kleine Gruppe von 34 Frauen wurde bis Theresienstadt verschleppt, wo sie am 20. April 1945 ankamen und Anfang Mai befreit werden konnten.

Spuren und Gedenken

Einige Gebäude des Lagerareals sind heute noch erhalten und werden landwirtschaftlich genutzt. Spuren der Werkhallen, in denen die Häftlinge untergebracht waren, gibt es jedoch keine mehr. Erst im Mai 2020 wurde auf Initiative des heutigen Landwirtschaftsbetriebs ein Gedenkstein auf dem ehemaligen Lagergelände in Erinnerung an die KZ-Häftlinge des Außenlagers „Anton“ in Abteroda aufgestellt. Die Firma BMW beteiligte sich an den Kosten.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Link zum Standort des Gedenksteins auf GoogleMaps

Literatur:

Irmgard Seidel, Abteroda (Frauen), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 357 f.

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, Duderstadt 2017, S. 425-435.