Das Lager

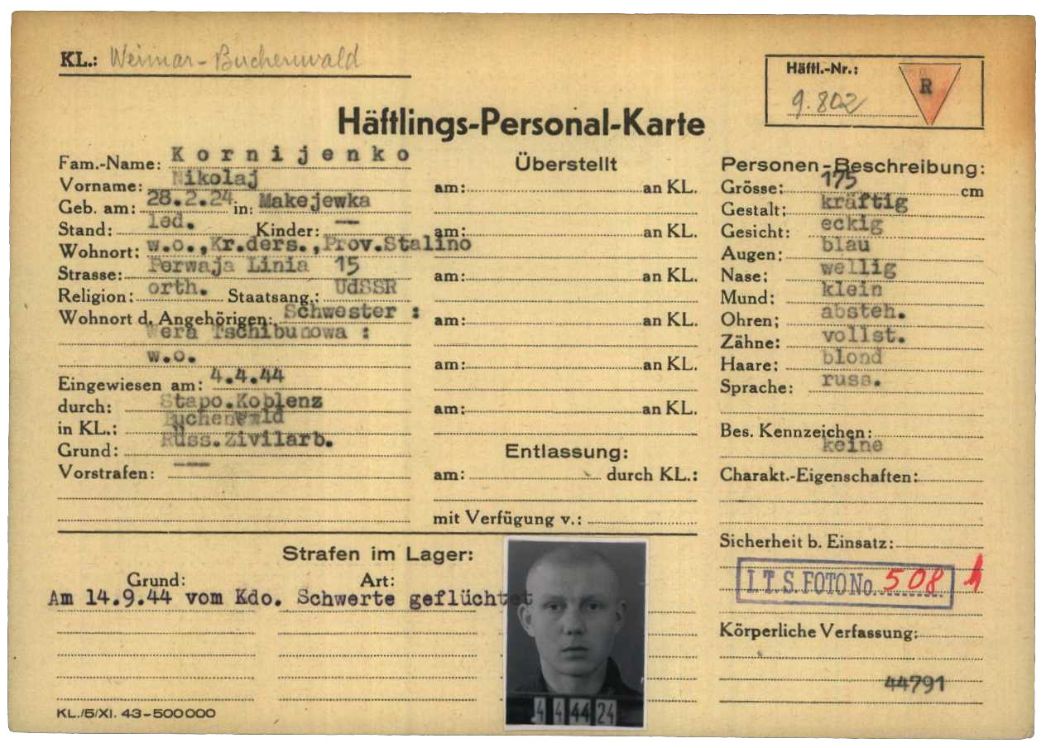

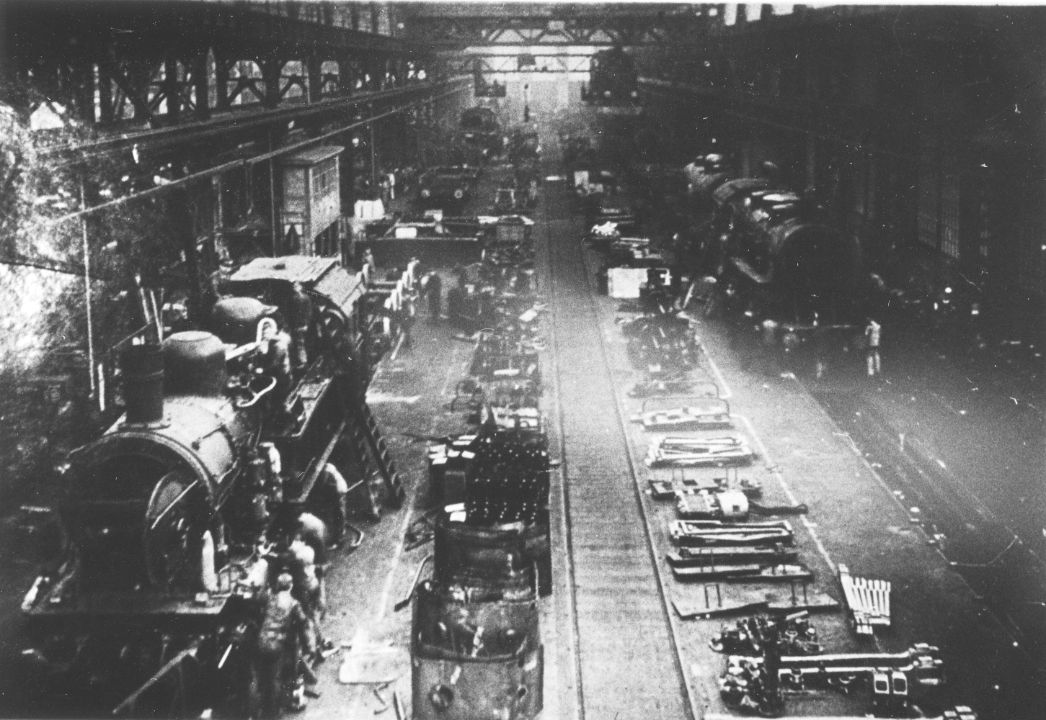

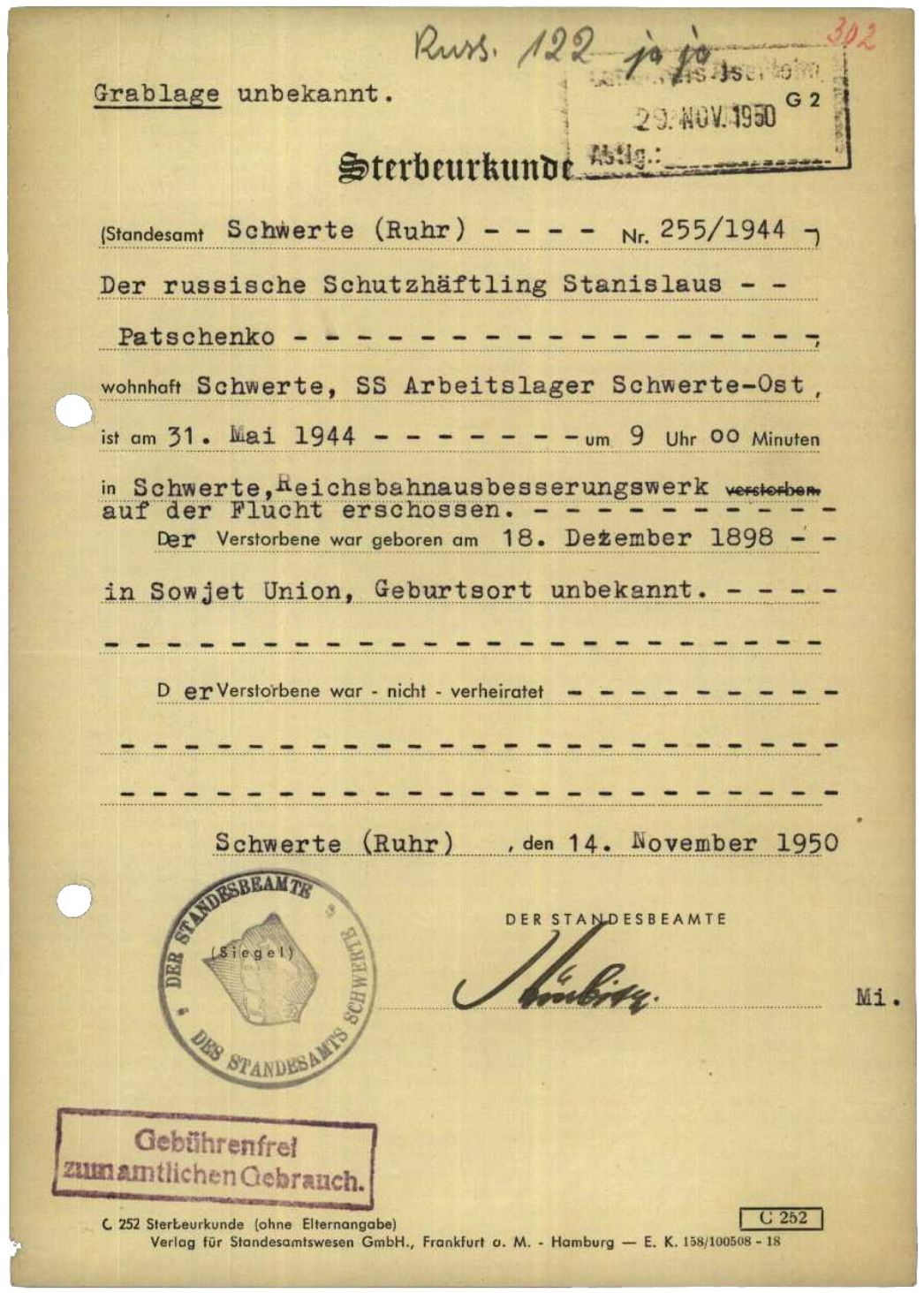

Seit 1922 betrieb die Deutsche Reichsbahn zwei Kilometer östlich des Stadtzentrums von Schwerte das Reichsbahnausbesserungswerk Schwerte. In der zentralen Eisenbahnwerkstätte für den westdeutschen Ballungsraum arbeiteten 1944 rund 4.000 Beschäftigte – hauptsächlich Zwangsarbeitende und Kriegsgefangene aus den von Deutschland besetzten Ländern. Ab April 1944 setzte die Werksleitung zudem KZ-Häftlinge ein. In zuvor für Zwangsarbeitende genutzten, bereits bestehenden Baracken mit Waschräumen am östlichen Rand des Werksgeländes waren sie untergebracht. Da das Lager mit der Zunahme der Häftlingszahl vergrößert wurde, sind die Zahl der Unterkunftsbaracken und ihre exakte Lage unklar. Von den benachbarten Unterkünften für Zwangsarbeitende durch einen elektrisch geladenen und beleuchteten Zaun getrennt, dienten zwei Wachtürme Berichten zufolge als zusätzliche Sicherung. Die Versorgung erfolgte ab Juni 1944 durch eine lagereigene Küche. Geschäfte aus der Stadt belieferten das Lager mit Lebensmitteln.

Bewachung

Die SS-Wachmannschaft hatte ihre Unterkunft in unmittelbarer Nähe des Häftlingslagers. Ende April 1944 umfasste sie zunächst 51 SS-Männer. Mit dem Anwachsen der Häftlingszahl wurde auch die Wachmannschaft vergrößert. Mitte Oktober 1944 bestand sie schließlich aus 82 SS-Männern. Berichten zufolge war ein Teil der Männer erst 1944 von der Wehrmacht für den Dienst in den Konzentrationslagern zur SS versetzt worden. Als Kommandoführer fungierte ein Hauptscharführer namens John. Nach der Auflösung des Lagers in Schwerte wechselte er Ende Januar 1945 vermutlich als Kommandoführer in die Buchenwalder Außenlager in Abteroda (Männer- und Frauenaußenlager) bei Eisenach. Der Werkschutz des Reichsbahnausbesserungswerks unterstützte die SS-Männer vor allem bei der Suche nach flüchtigen Häftlingen. Strafrechtliche Verurteilungen wegen der Verbrechen im Außenlager Schwerte gab es in der Nachkriegszeit nicht.

Räumung

Ende November 1944 begann die SS, die Belegung des Lagers durch Rücküberstellungen nach Buchenwald zu verkleinern. Im Dezember folgten weitere Häftlingstransporte in das Hauptlager. Am 10. Januar 1945 arbeiteten die Häftlinge zum letzten Mal im Werk. Die vollständige Räumung des Lagers fand vermutlich am 12. Januar 1945 statt. Die Gründe für diese relativ frühe Auflösung sind nicht bekannt. Die noch verbliebenen Häftlinge brachte die SS per Bahn nach Buchenwald. Aufgrund von Bombardierungen und Schäden an den Bahngleisen dauerte die Fahrt mehrere Tage. Am 15. Januar wurden schließlich 201 eintreffende Häftlinge aus Schwerte in Buchenwald registriert. Die meisten von ihnen schickte die SS nach kurzer Zeit zur Zwangsarbeit in andere Außenlager.

Spuren und Gedenken

Das Ausbesserungswerk nahm nach Kriegsende seine Arbeit wieder auf. Bis in die 1980er-Jahre wurden hier Lokomotiven repariert, 1987 schloss das Werk. Das gesamte Gelände wird heute durch verschiedene Gewerbetreibende genutzt. Teile des Werks, wie die große Lokrichthalle, sind noch erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Die Gebäude des ehemaligen Außenlagers wurden abgerissen. Seit 1985 stehen auch die noch existierenden Baufundamente und Teile der Lagerumgrenzung unter Denkmalschutz. 1989 konnte auf dem ehemaligen Lagergelände an der Schützenstraße/Emil-Rohrmann-Straße eine Gedenkstätte errichtet werden. Die künstlerische Gestaltung übernahm der Bildhauer Horst Wegener. Seitdem finden dort jährlich Gedenkveranstaltungen statt.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Andrea Niewerth, Das KZ-Außenlager Buchenwald im Reichsbahnausbesserungswerk Schwerte. Eine Dokumentation, Schwerte 2020.

Alfred Hintz, Schwerte, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 572-574.

Marita Riese, Geschichte des KZ-Außenlagers Buchenwald im Reichsbahnausbesserungswerk Schwerte-Ost, Schwerte 1989.