Zwangsarbeit

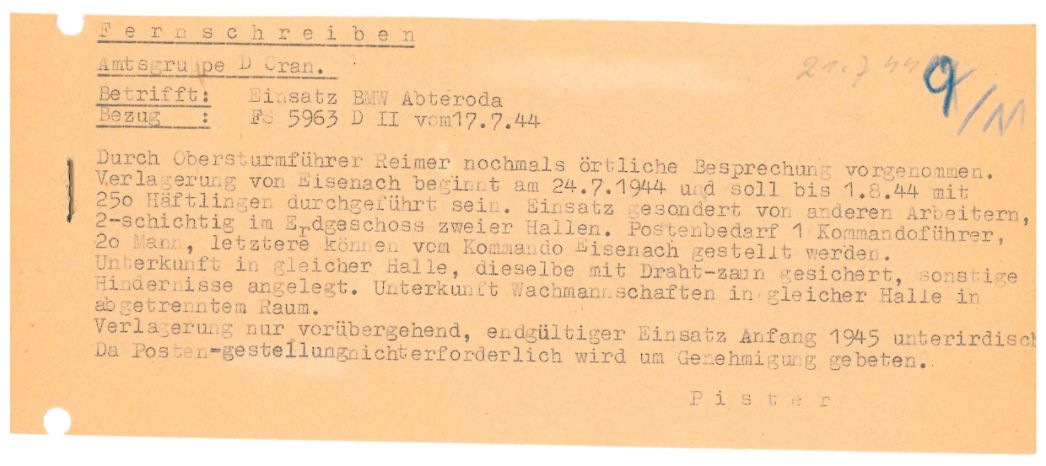

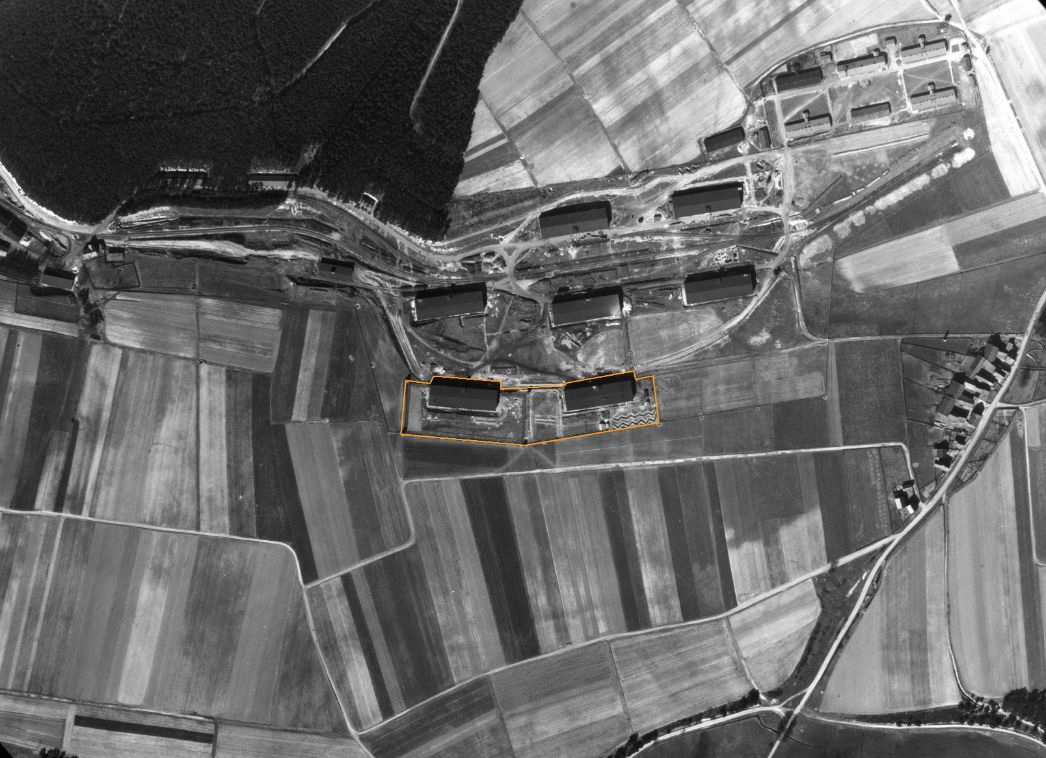

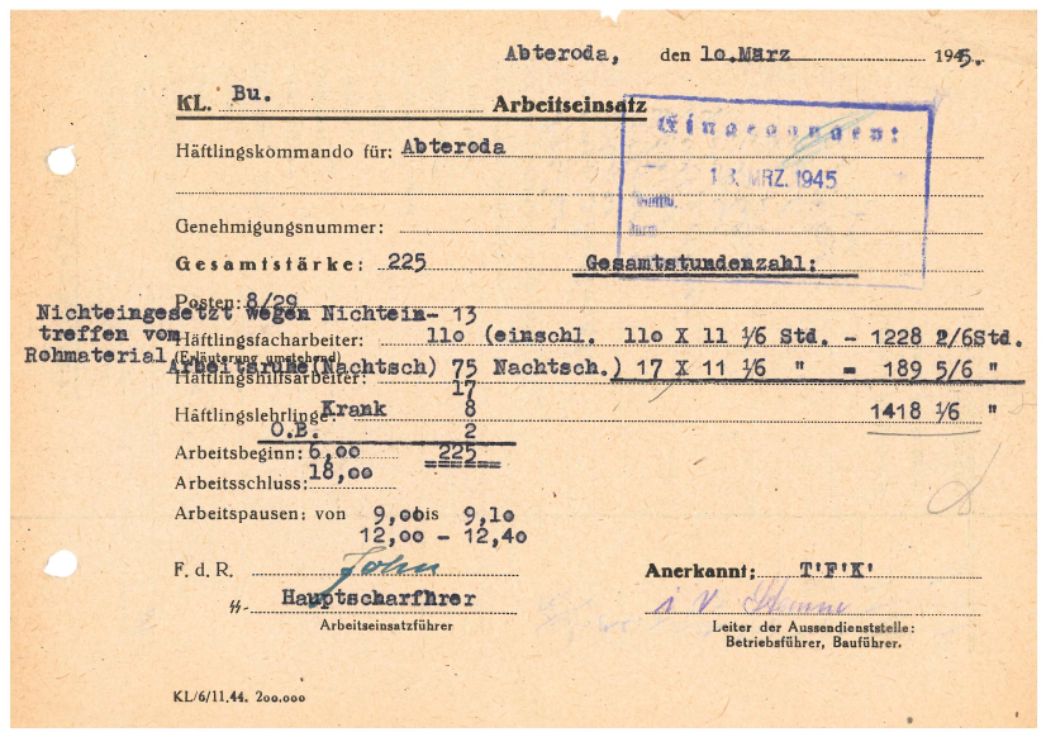

Der Einsatz in Abteroda erfolgte für die BMW-Flugmotorenfabrik in Eisenach. In großen Werkhallen mussten die Häftlinge Flugzeug- und Motorenteile fertigen und montieren. Die meisten von ihnen waren gelernte oder angelernte Dreher, Fräser, Bohrer, Schleifer, Schlosser oder Elektriker und galten somit als Facharbeiter. Die entsprechende Qualifizierung erhielten sie in den BMW-Werken in Allach und Eisenach. Die Arbeit erfolgte unter der Aufsicht von SS-Männern und deutschen Zivilisten. Zu den ebenfalls in der Produktion eingesetzten anderen Zwangsarbeitenden bestand strengstes Kontaktverbot. Gearbeitet wurde in zwölfstündigen Tag- und Nachtschichten mit je einer einstündigen Pause. Die Sonntage waren für die Häftlinge arbeitsfrei. Rohstoffmangel führte ab März 1945 zu einer Reduzierung der Produktion. Ob und ab wann die Häftlinge, wie ursprünglich geplant, auch in der unterirdischen Produktionsstätte zum Einsatz kamen, ist bisher nicht eindeutig belegt.

Krankheit und Tod

In einer der Werkhallen befand sich eine improvisierte Krankenstation. In den ersten Monaten wurden die Kranken durch den Tschechen Norbert Kazdan, den Häftlingsarzt des Außenlagers Eisenach, versorgt. Erst ab November 1944 schickte die SS einen Häftlingspfleger dauerhaft nach Abteroda. Es handelte sich um den 21-jährigen französischen Medizinstudenten Laurent Feldmann aus Clermont-Ferrand. Überwacht wurde er durch den SS-Sanitäter Unterscharführer Carl. Als Vertragsarzt fungierte zunächst ein gewisser Dr. König und später Dr. Berendonk aus dem Nachbardorf Dankmarshausen. Aus dem Monatsbericht des Häftlingspflegers für Februar 1945 ist ersichtlich, dass sich in diesem Monat durchschnittlich jeden Tag drei Häftlinge in stationärer und 35 in ambulanter Behandlung befanden. Die meisten litten an Erkältungen oder Lungenentzündungen. Schwerer erkrankte Häftlinge brachte die SS zurück ins Hauptlager und ersetzte sie durch neue. Todesfälle sind für das Männeraußenlager Abteroda nicht belegt.

Bewachung

Die SS-Wachmannschaft war sowohl für das Männer- als auch für das Frauenaußenlager in Abteroda zuständig. Als Kommandoführer fungierte zunächst SS-Oberscharführer Landau. Da er seinen Rang in den ersten Monaten als Feldwebel angab, handelte es sich wohl um einen zur SS überstellten Wehrmachtsangehörigen. Zeitweilig wurde er durch einen Oberscharführer namens Jokisch vertreten. Vermutlich im Januar 1945 übernahm SS-Hauptscharführer John das Kommando, der dies zuvor im Außenlager in Schwerte führte. Für die Bewachung des Männer- und des Frauenlagers waren im November 1944 insgesamt 16 SS-Männer und 21 SS-Aufseherinnen eingesetzt. Ermittlungen der zentralen Stelle in Ludwigsburg wegen Verbrechen im Frauen- und Männerlager Abteroda und während der Todesmärsche im April 1945 wurden 1973 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Aufgrund der herannahenden alliierten Truppen, beschloss die SS Ende März 1945, die Lager in Abteroda zu räumen. Vermutlich am 31. März oder etwas später brachen die Häftlinge des Männer- und des Frauenlagers zu einem Fußmarsch in Richtung des Hauptlagers Buchenwald auf. Berichten zufolge erschoss ein Wachmann einen sowjetischen Häftling während des Marsches. Am 4. April registrierte die SS in Buchenwald 212 aus Abteroda zurückkehrende Häftlinge. Vier Tage später folgten vier weitere Häftlinge aus Abteroda, wobei unklar ist, ob es sich um einen zweiten Transport handelte. Alle Männer blieben zunächst in Buchenwald. Einige Tage später trieb die SS viele von ihnen wieder auf einen Todesmarsch. Die Frauen aus Abteroda blieben nicht in Buchenwald. Zu Fuß und später per Bahn brachte die SS sie weiter in Richtung Osten.

Literatur:

Frank Baranowski, Abteroda (Männer), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 358-360.

Frank Baranowski, Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945, Duderstadt 2017, S. 425-435.