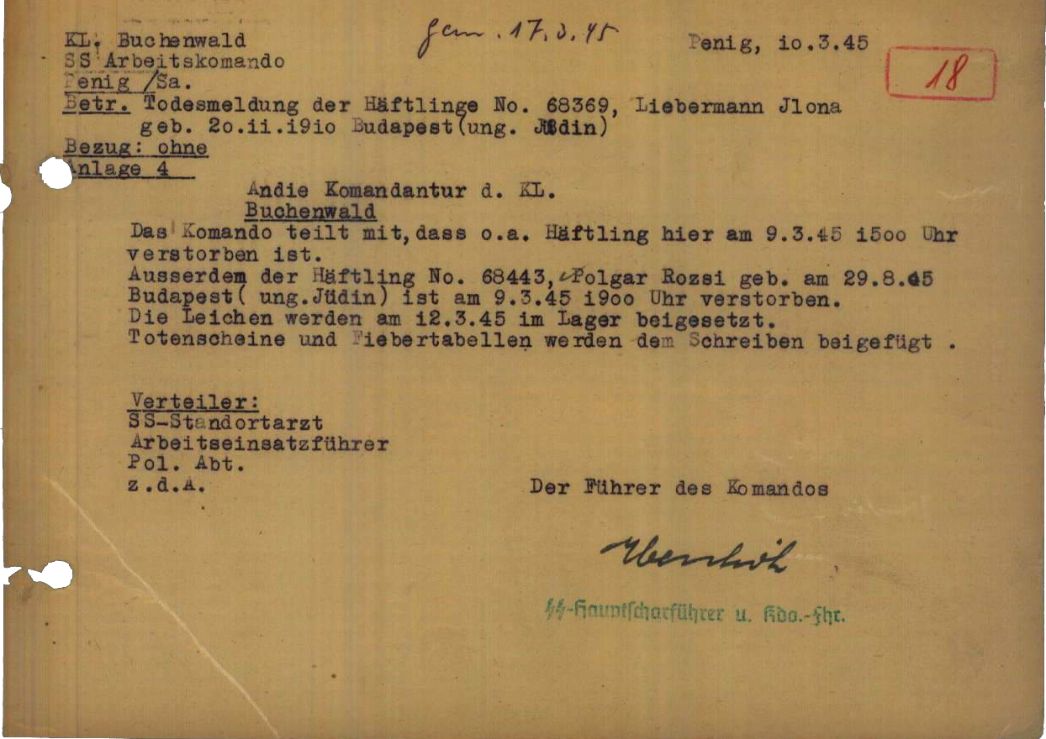

Das Lager

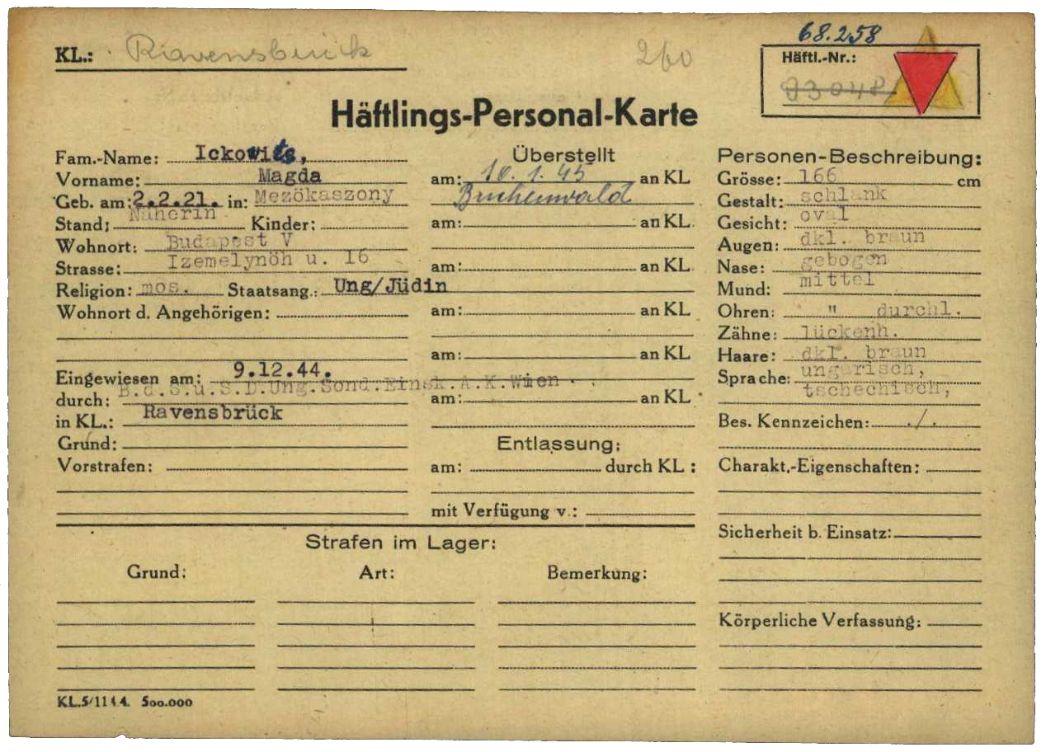

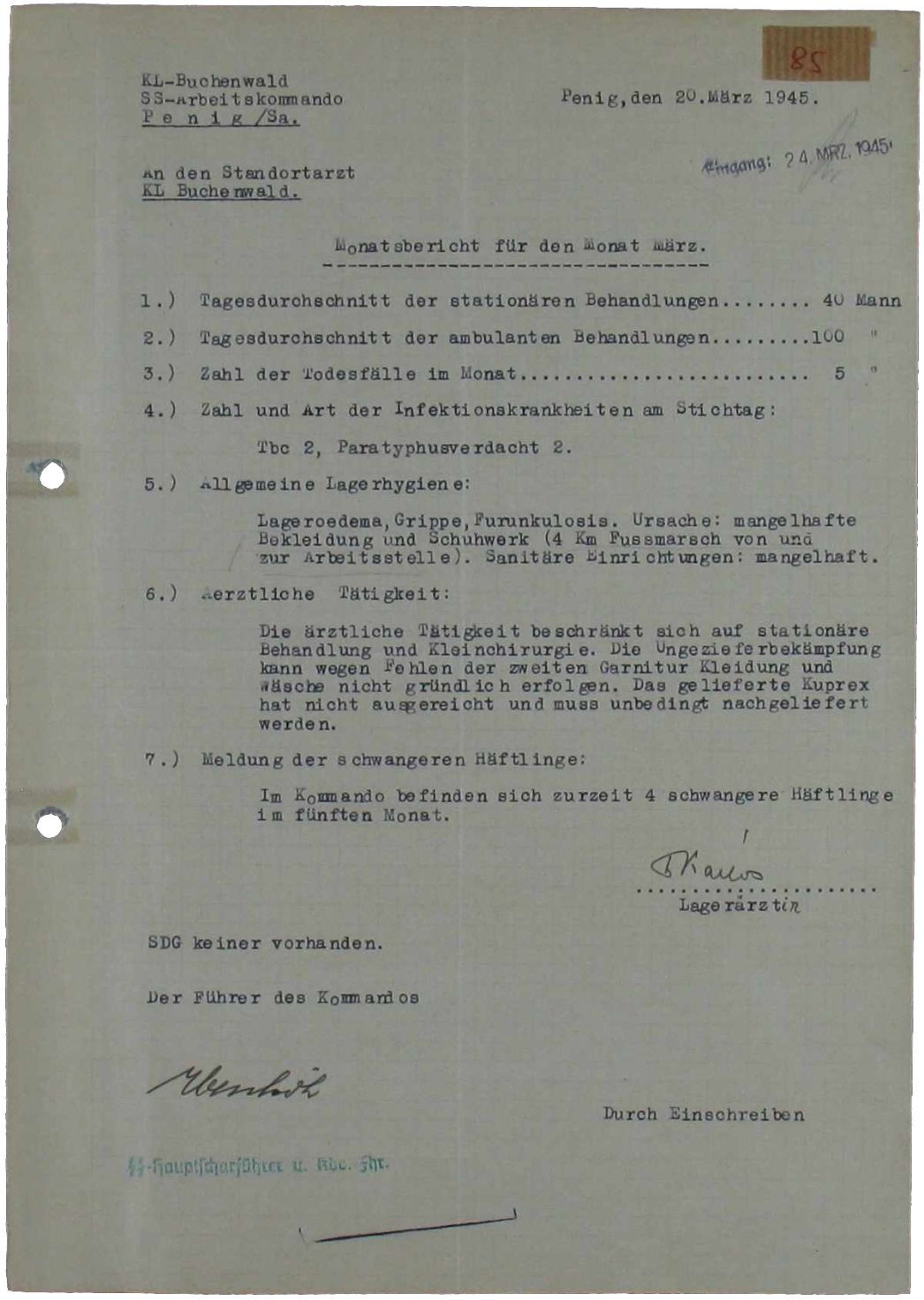

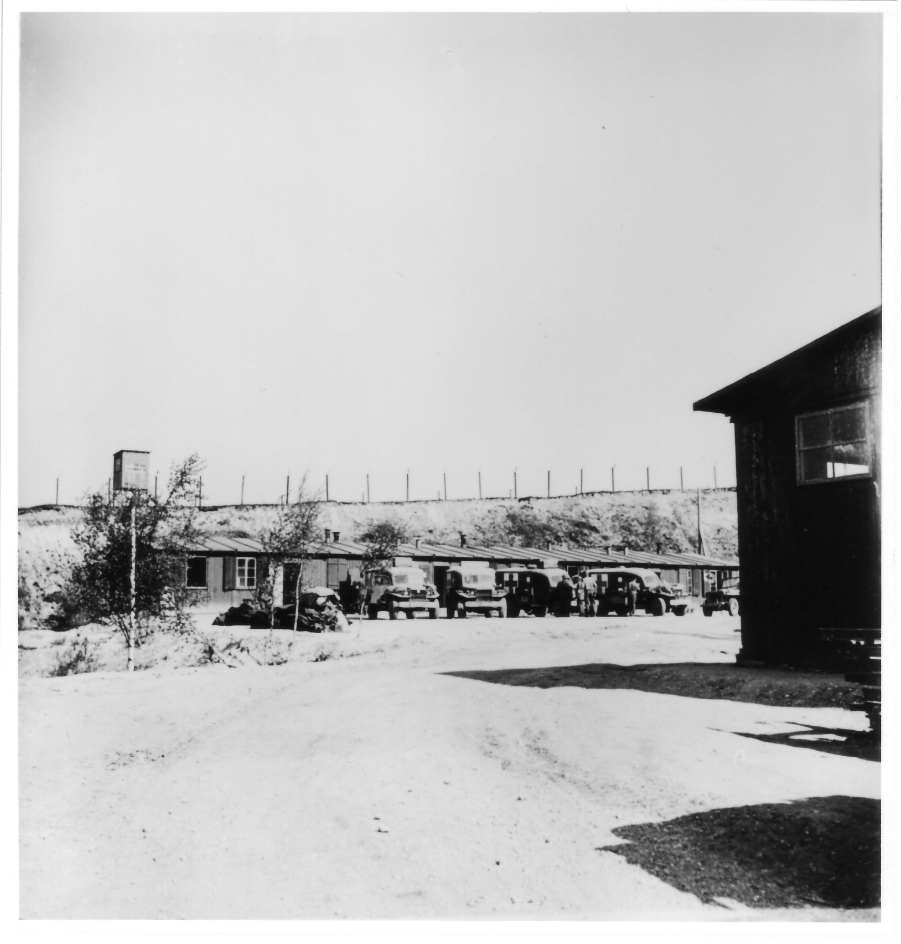

Die Firma Max Gehrt war ein seit 1936 in der sächsischen Kleinstadt Penig ansässiger Altstoffhandel. 1944 zu einem Rüstungsbetrieb, der Flugzeugteile für die Junkers-Flugzeug- und Motorenwerke AG herstellte, umgewandelt, ließ die Firmenleitung im selben Jahr an einer Sandgrube im Ortsteil Langenleuba-Oberhain ein Barackenlager bauen. Das rund vier Kilometer vom Werk im Stadtzentrum entfernte Lager diente zunächst Zwangsarbeitenden aus der Sowjetunion als Unterkunft. Nachdem die Max-Gehrt-Werke die Genehmigung zum Einsatz von KZ-Häftlingen erhalten hatte, ließ die Leitung das Lager im Januar 1945 zum KZ-Frauenaußenlager umfunktionieren – mit einem elektrisch geladenen Zaun und sechs Wachtürmen. Bei der Ankunft der Frauen waren die Unterkünfte mit ihren Schlaf- und Gemeinschaftsräumen bereits abgenutzt. Die Frauen schliefen in dreistöckigen Betten. Waschmöglichkeiten gab es keine und Brennmaterial für die Öfen nur selten. Das Essen wurde täglich vom Werk in der Stadt ins Lager gebracht.

Bewachung

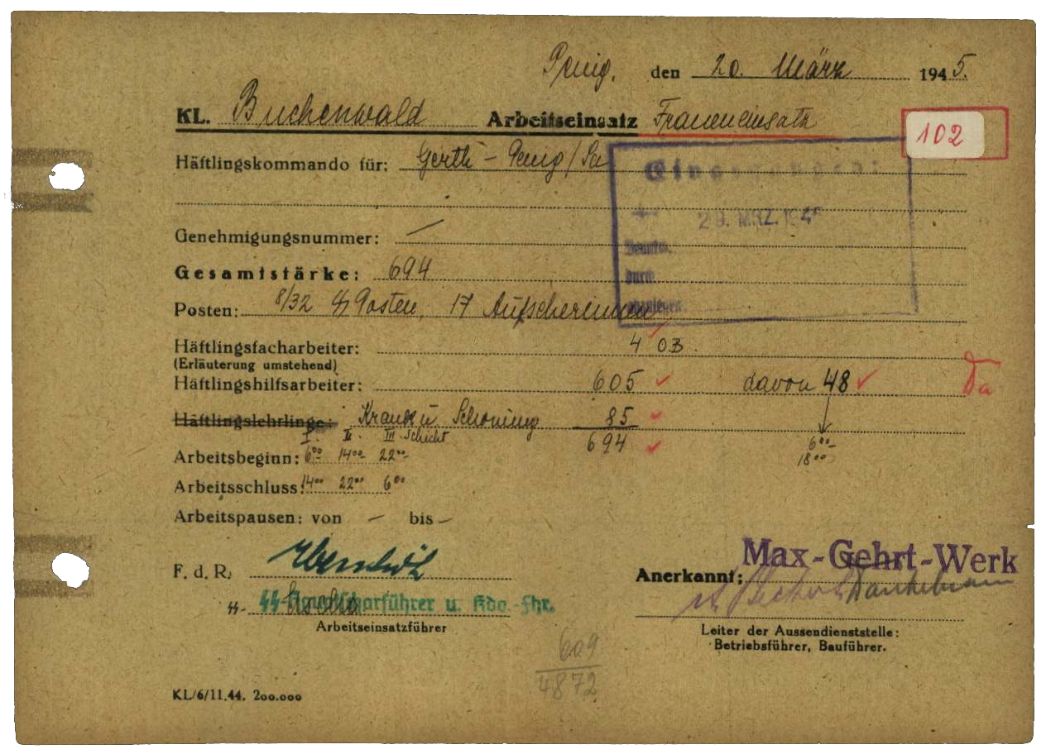

Die Wachmannschaft in Penig bestand – Stand März 1945 – aus 40 SS-Männern für die äußere Bewachung des Lagers und 17 SS-Aufseherinnen. Letztere kontrollierten die Frauen im Lagerinneren und während der Arbeit im Werk. Sie hatten eine Kurzausbildung zur Aufseherin im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück durchlaufen. Manche von ihnen waren zuvor bereits in anderen Frauenaußenlagern eingesetzt gewesen, etwa in Sömmerda oder Markkleeberg. Das Kommando vor Ort führte SS-Hauptscharführer Josef Ebenhöh (1914-1951). Er stammte aus dem Sudetenland, trat 1938 der SS bei und kommandierte zuvor bereits das Außenlager in Langensalza.

Nach dem Krieg wurde Josef Ebenhöh im sowjetischen Speziallager Nr. 1 in Sachsenhausen inhaftiert. Er starb 1951 in der Strafvollzugsanstalt Untermaßfeld in Thüringen. Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg zum Außenlager Penig blieben in den 1970er-Jahren ergebnislos.

Räumung und Befreiung

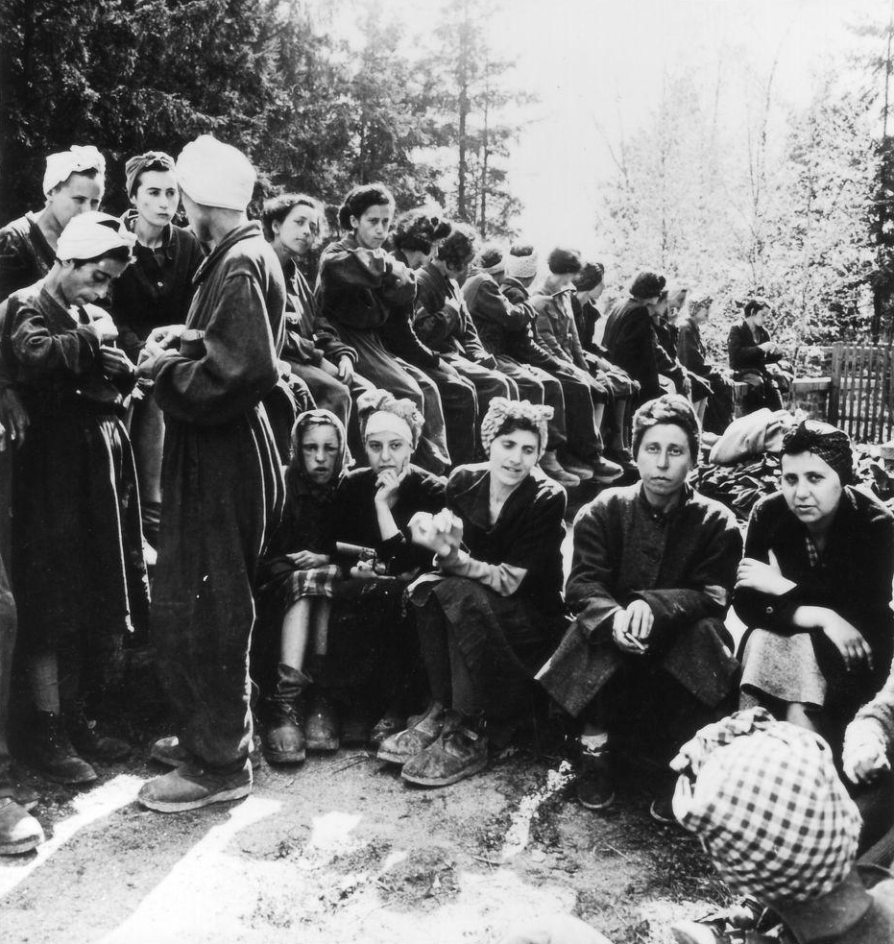

Mitte April 1945 löste die SS das Lager auf und schickte die Frauen nach Süden. Sie marschierten durch Mittweida und Chemnitz in Richtung Tschechoslowakei. Vermutlich wurden die Marschkolonnen unterwegs getrennt. Amerikanische Truppen befreiten die meisten der Frauen bei Litoměřice. Eine kleine Gruppe von 34 Frauen trieb die SS weiter bis nach Theresienstadt, wo sie am 20. April 1945 ankamen.

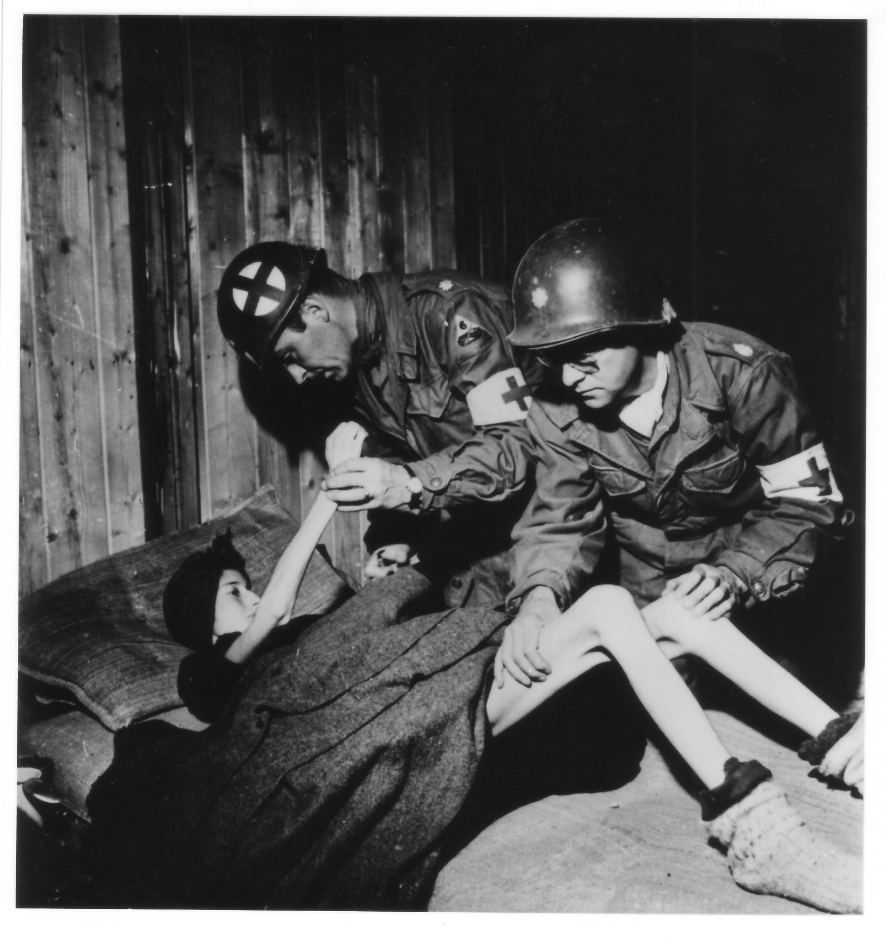

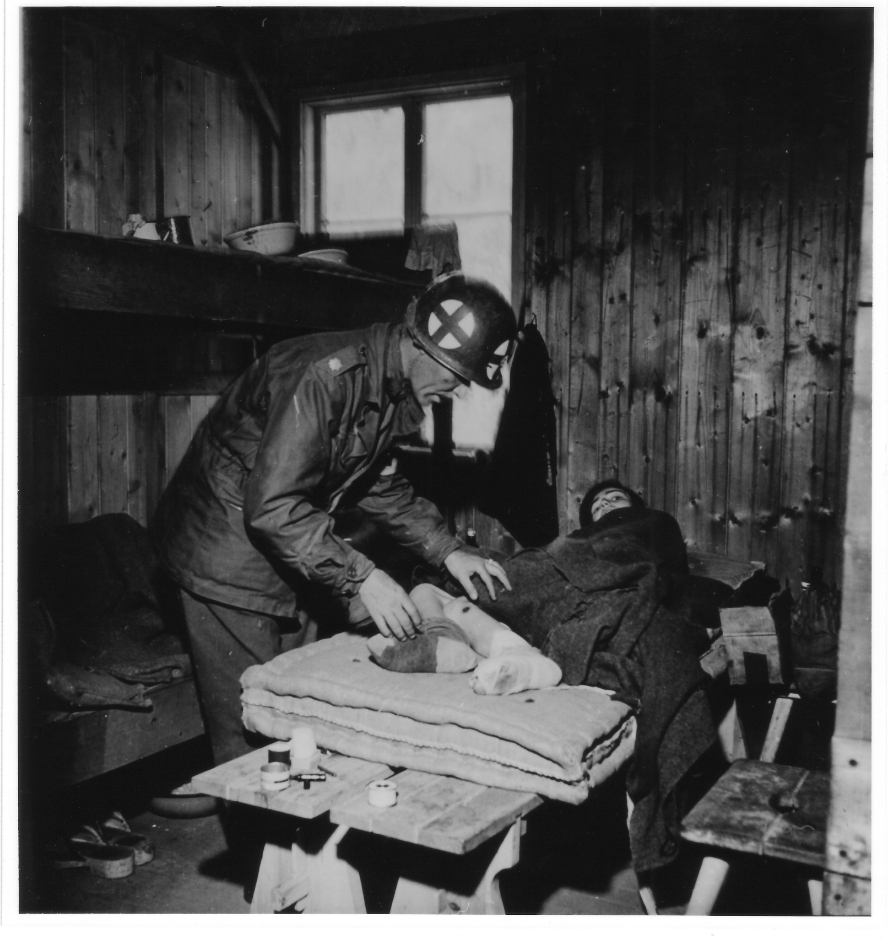

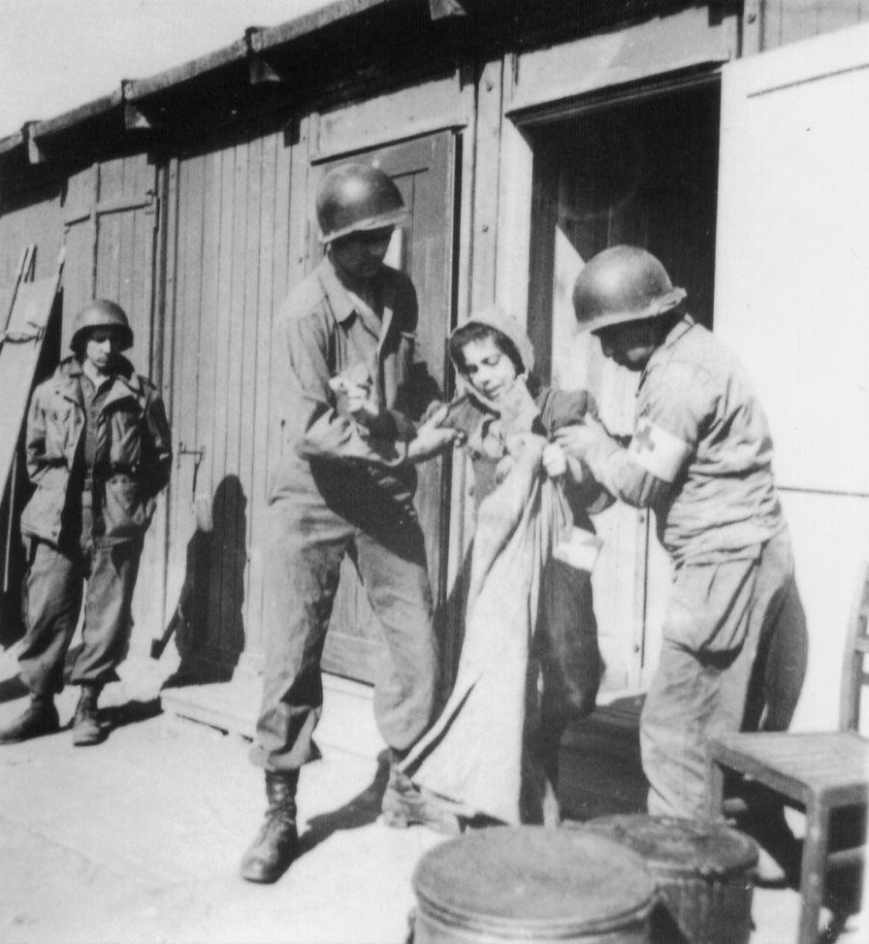

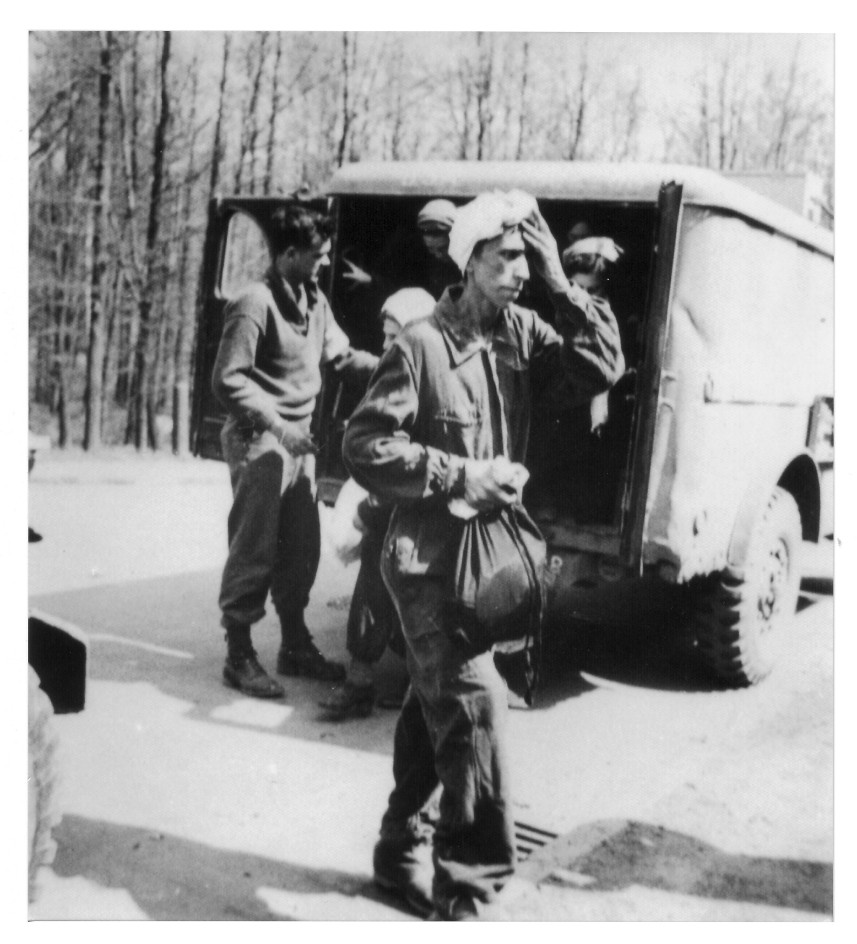

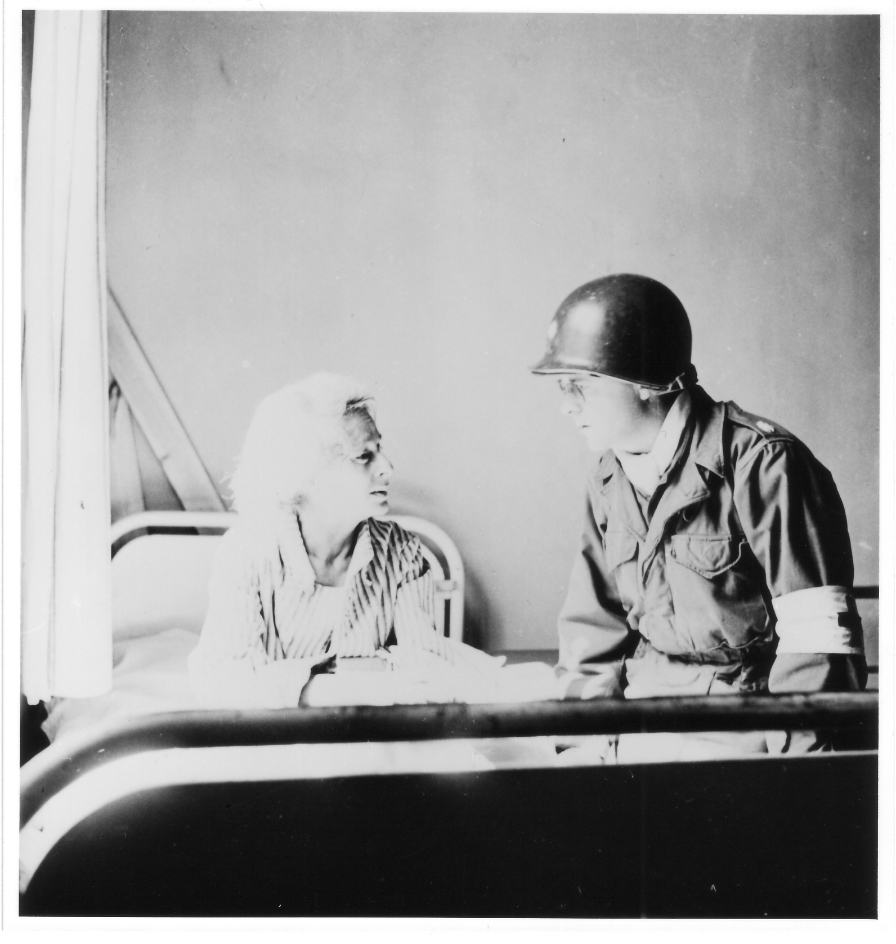

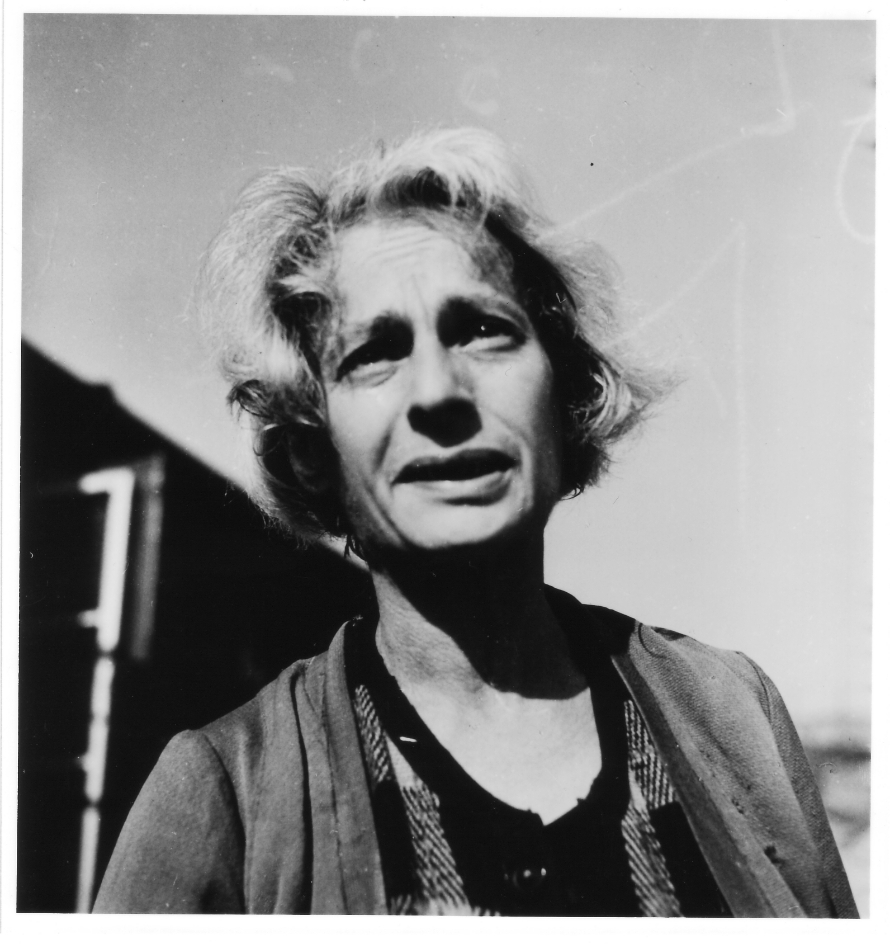

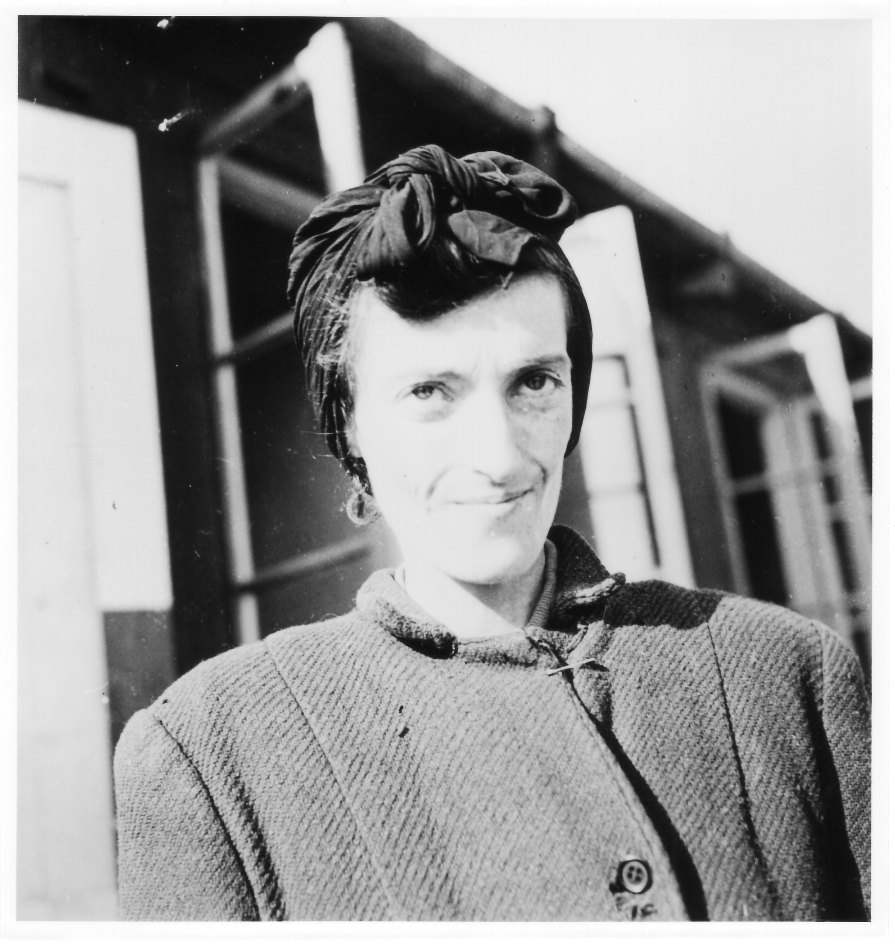

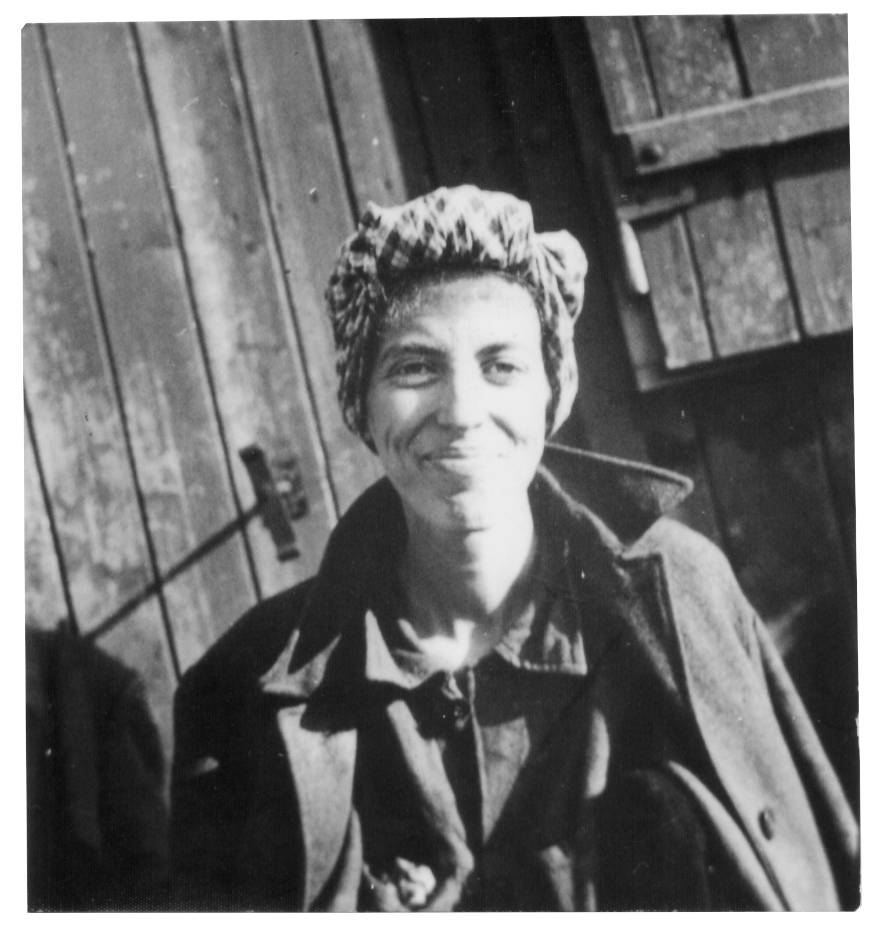

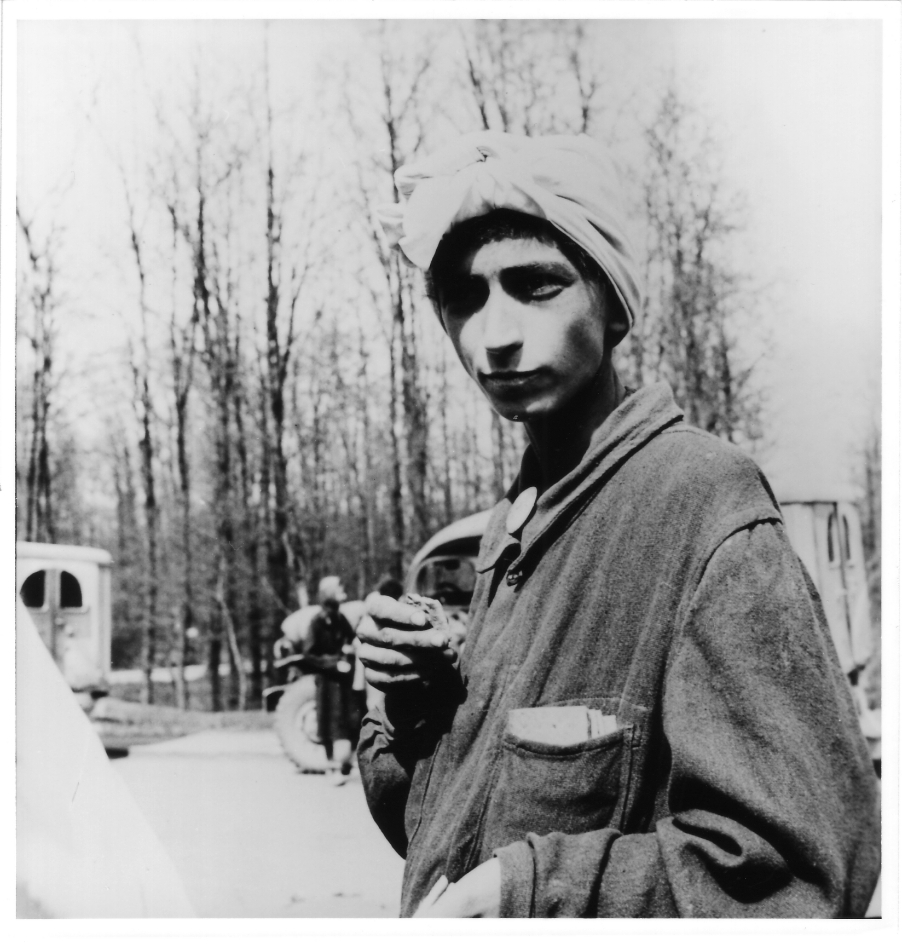

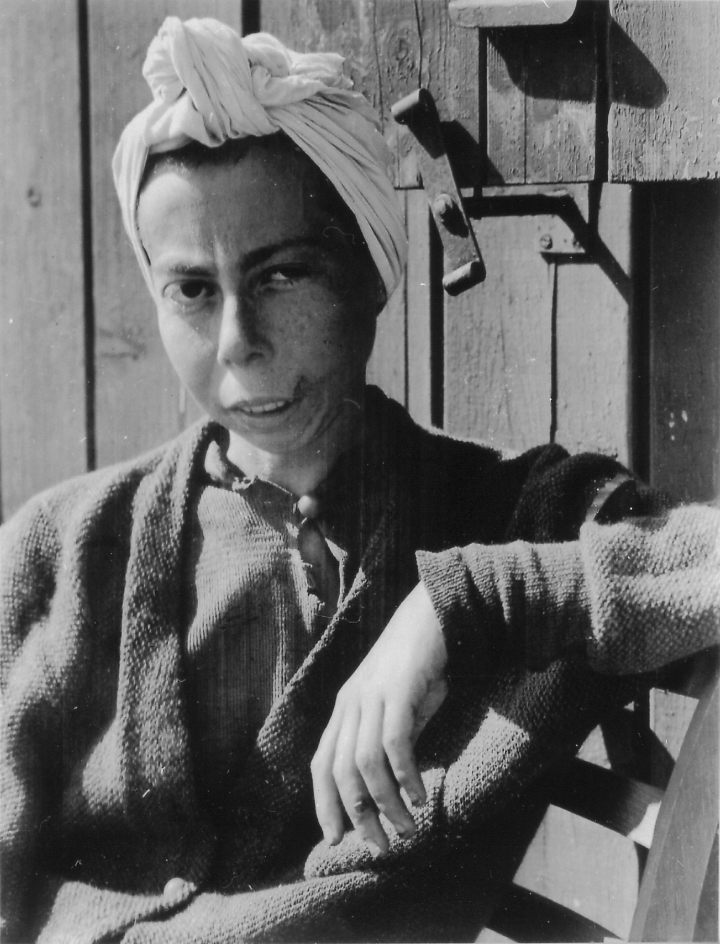

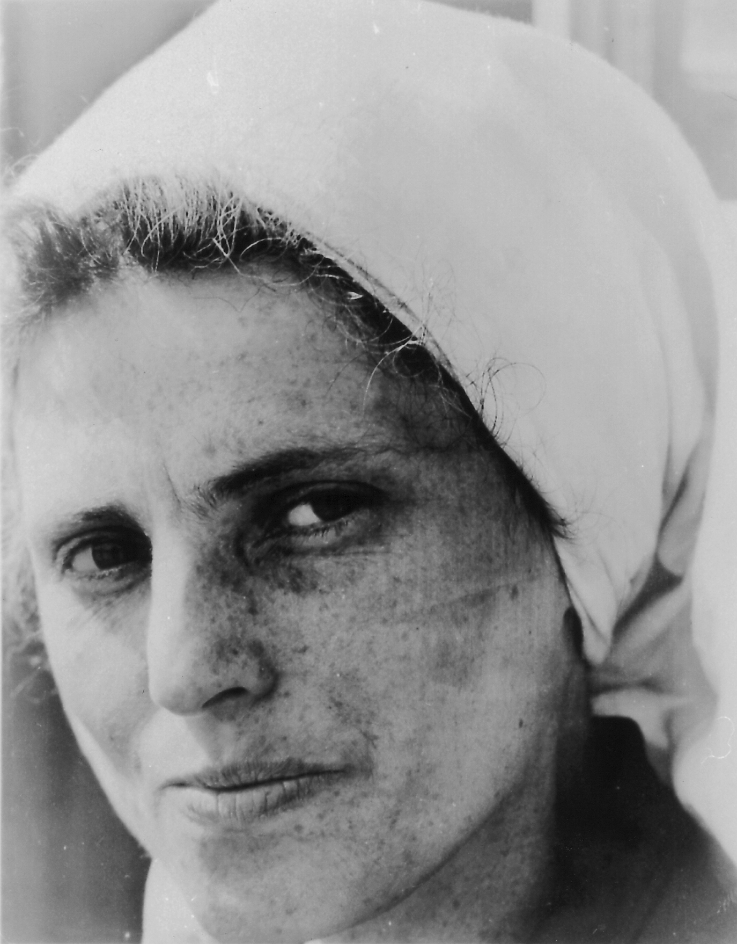

Die SS hatte etwa 80 todkranke Frauen im Lager in Penig zurückgelassen. Soldaten der Panzerdivision der Dritten U.S. Army fanden sie dort am 15. April 1945 vor. Sanitäter und Sanitäterinnen kümmerten sich um die Frauen und brachten sie in ein ehemaliges Luftwaffenlazarett in Altenburg. Fotos und Filmaufnahmen dokumentierten die Situation im befreiten Lager und den Transport der Frauen in das Lazarett.

Rettung der Kranken

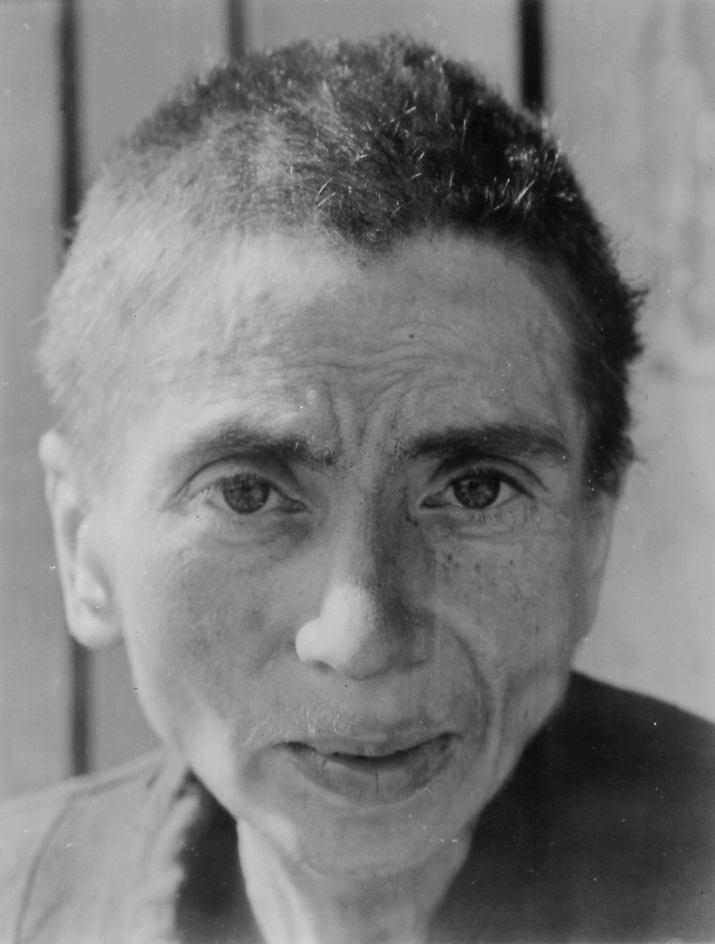

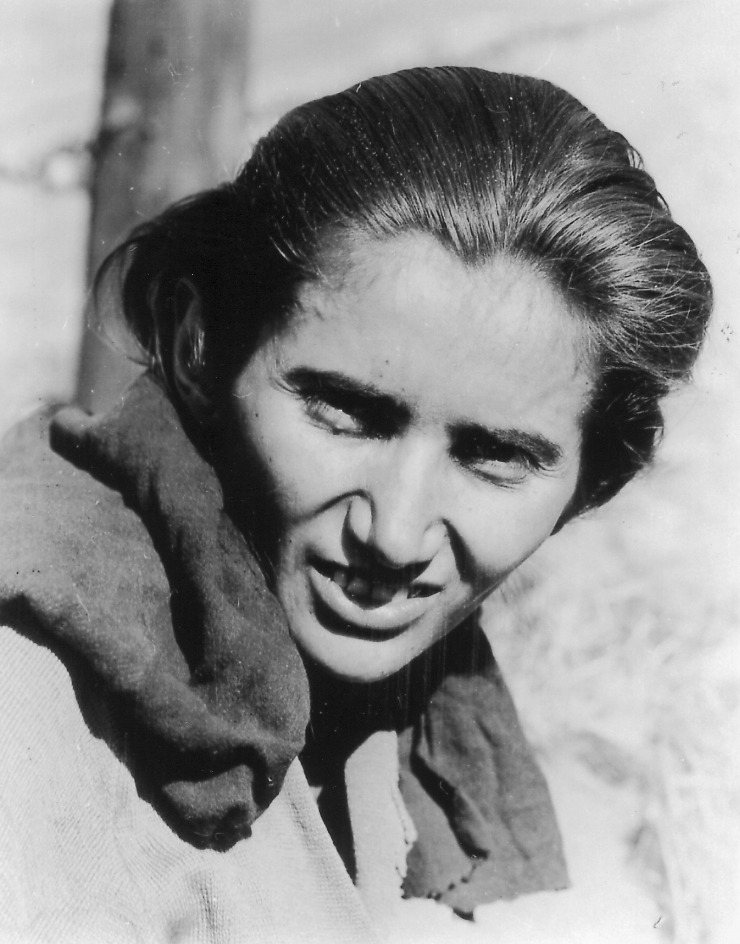

©Gedenkstätte Buchenwald

Portraits von David E. Scherman und Samuel Gilbert

Literatur:

„Oft haben wir Gras gegessen“, Die Geschichte des Frauen-KZ-Außenlagers Penig, Bürger_inneninitiative Gesicht zeigen - Netzwerk für demokratisches Handeln; Bon Courage e.V. 2021.