Krankheit und Tod

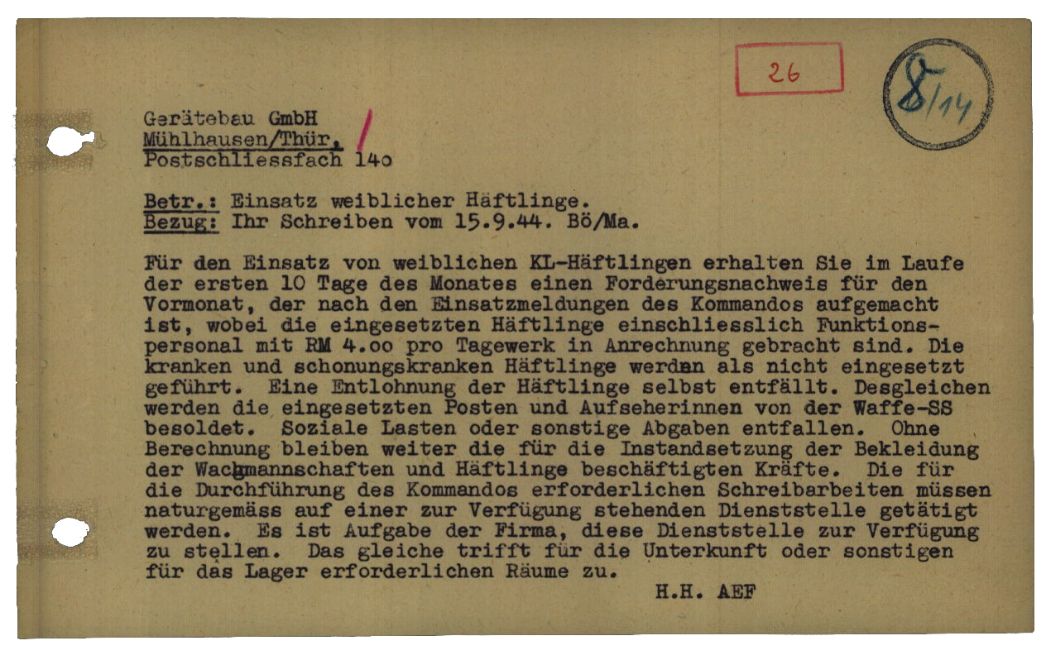

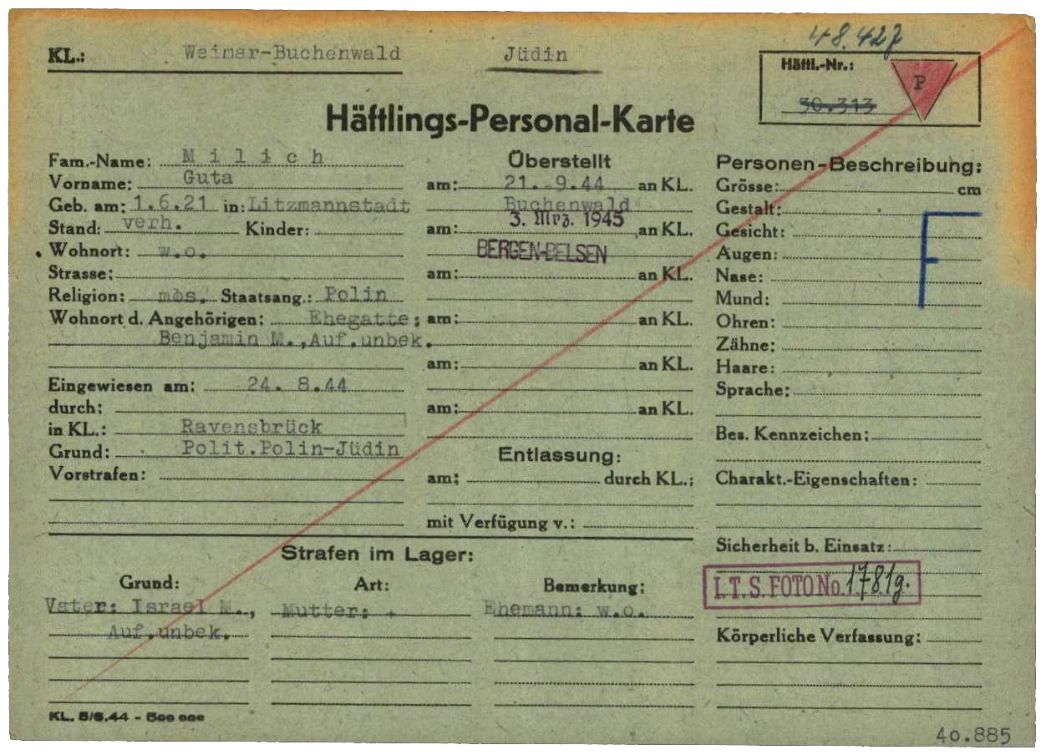

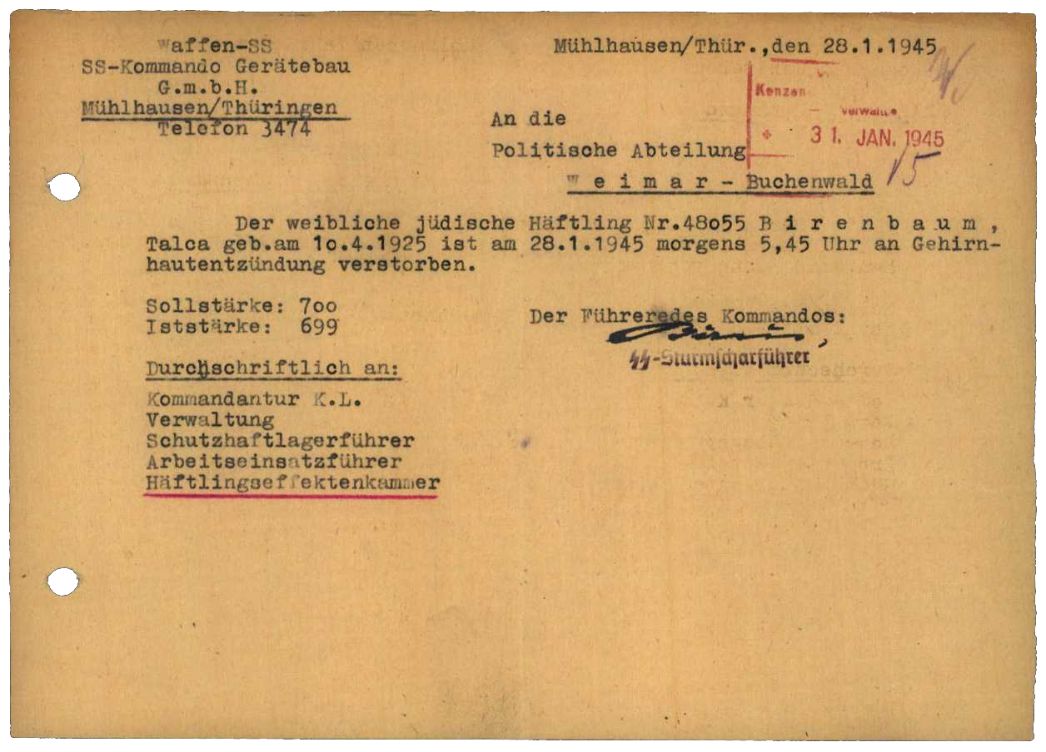

In einer der Unterkunftsbaracken gab es eine improvisierte Krankenstation. Hier kümmerte sich zunächst nur eine Häftlingspflegerin um die Kranken. Später kamen weitere Pflegerinnen und die ungarische Häftlingsärztin Rozsi Havas hinzu. Die Aufsicht über die Krankenversorgung lag in den Händen des SS-Sanitäters Friedrich Arzt. Er war im Männeraußenlager in Mühlhausen eingesetzt. Zusammen mit dem dortigen Häftlingsarzt Erling Hansen besuchte er wiederholt das Frauenlager. In einigen Fällen, etwa bei Augenkrankheiten, wurden Frauen aus dem Lager auch von lokalen Mühlhäuser Ärzten behandelt. Die Zahl der ambulanten Behandlungen schwankte zwischen 20 und 40 Frauen täglich. Ende Oktober 1944 ließ die SS vier Frauen mit Lungenkrankheiten zurück nach Auschwitz bringen. Zwei Schwangere wurden im Januar 1945 in das KZ Bergen-Belsen geschickt. Vor Ort in Mühlhausen starben drei Frauen. Die SS ließ die Toten im städtischen Krematorium einäschern und die Urnen auf dem Mühlhäuser Friedhof beisetzen.

Bewachung

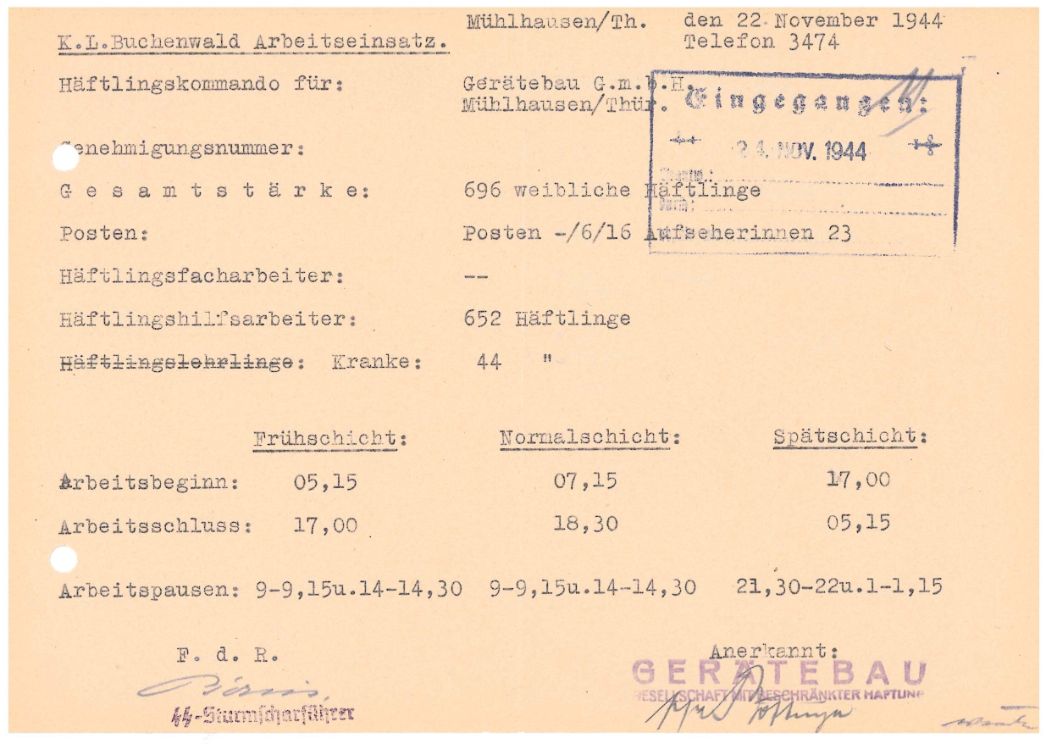

Für die Bewachung des Lagers setzte die SS Männer und Frauen ein. Im November 1944 bestand die Wachmannschaft im Frauenaußenlager Mühlhausen aus 22 SS-Männern und 23 SS-Aufseherinnen. Die Aufseherinnen übernahmen die Aufsicht im Lager und während der Arbeit. Mehrheitlich handelte es sich um 20- bis 30-jährige Frauen. Zuvor hatten sie bereits für die Gerätebau GmbH gearbeitet und sich für den Dienst als Aufseherin gemeldet. Vor ihrem Dienst in Mühlhausen nahmen sie an einer Schulung im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück teil. Die SS-Männer – viele von ihnen ältere Wehrmachtsangehörige – sicherten den Lagerzaun und bewachten die Frauen auf ihrem Weg zur Arbeit. Zum KZ-Wachdienst waren sie an die SS überstellt worden. Das Kommando vor Ort führte SS-Sturmscharführer Otto Baus, über den keine weiteren Informationen vorliegen.

Neun ehemalige SS-Aufseherinnen wurden nach dem Krieg in sowjetischen oder amerikanischen Internierungslagern inhaftiert und teilweise zu längeren Gefängnisstrafen verurteilt. Ermittlungen in der Bundesrepublik gegen Otto Baus blieben in den 1960er-Jahren ohne Ergebnis.

Räumung

Am 22. Februar 1945 erteilte die Kommandantur in Buchenwald den Befehl, das Frauenaußenlager Mühlhausen aufzulösen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch knapp 700 Frauen im Lager. Am 28. Februar oder 1. März trieb die SS die Frauen zum Bahnhof Mühlhausen. Von dort wurden sie mit dem Zug nach Celle gebracht. Nach der Ankunft in Celle mussten sie über 20 Kilometer zu Fuß in das Konzentrationslager Bergen-Belsen marschieren, wo sie am 3. März eintrafen. Wie viele der Frauen in den folgenden Wochen in Bergen-Belsen starben, ist nicht bekannt. Die Überlebenden wurden am 15. April 1945 befreit.

Literatur:

Marc Bartuschka, Zwischen Auschwitz, Bergen-Belsen und Todesmarsch – Die KZ-Außenlager in Mühlhausen, Mühlhausen 2023.