Das Lager

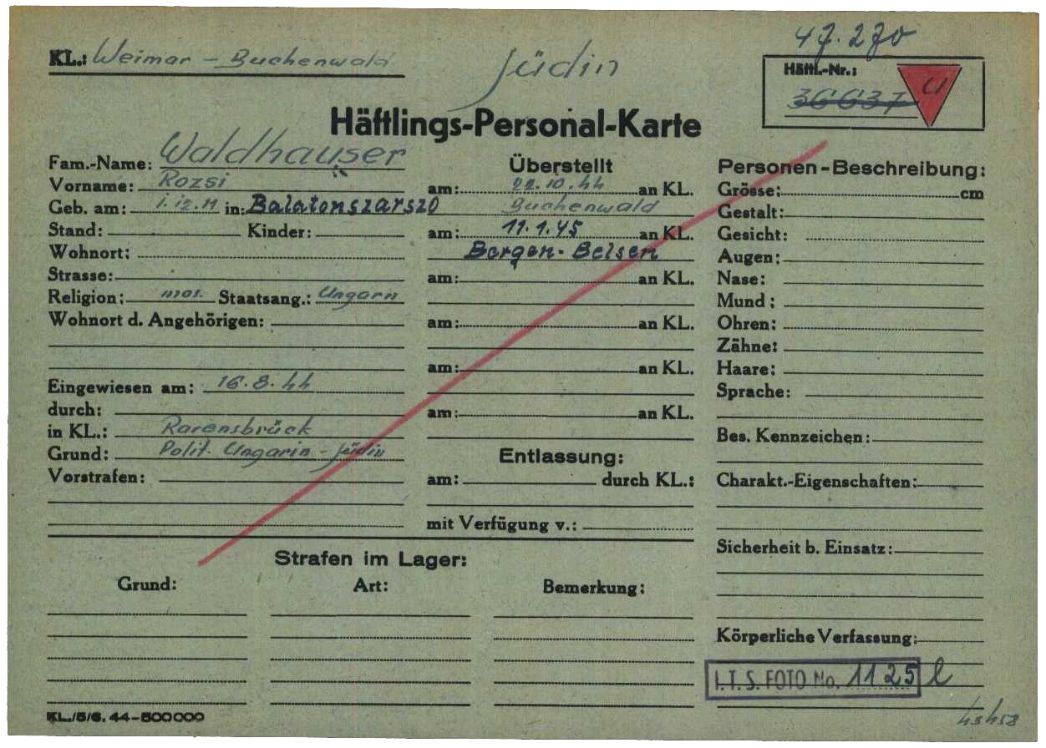

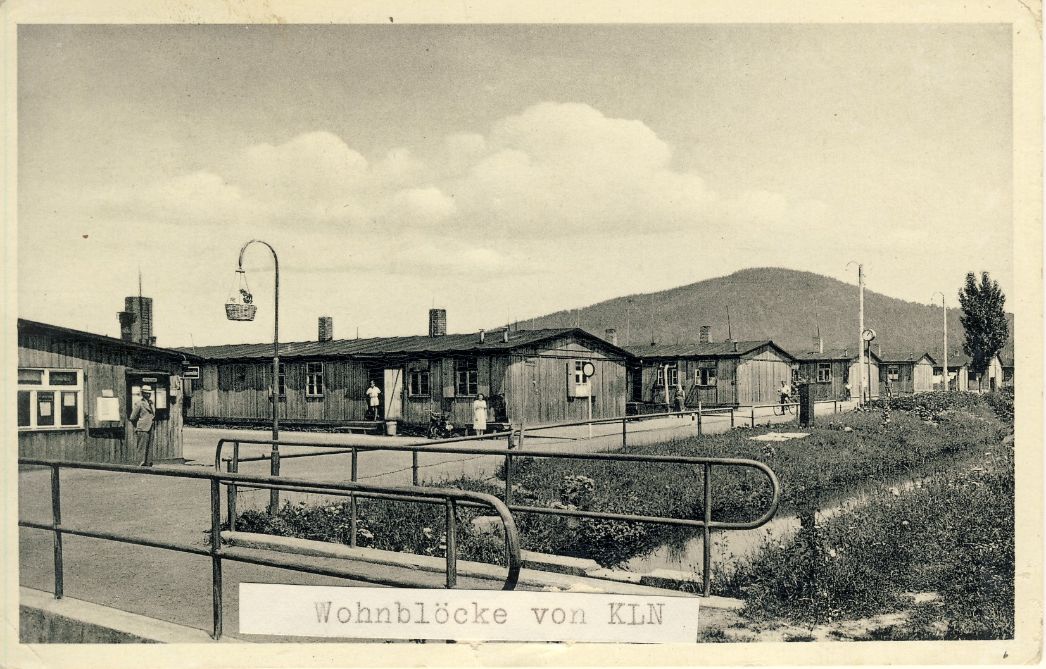

Die Siemens-Schuckertwerke AG gründete 1936 die Kabel- und Leitungswerke AG (KALAG) mit Sitz in Neustadt bei Coburg an der thüringisch-bayerischen Grenze. Die neue Fabrik zur Herstellung von Kabeln befand sich in der Austraße 99, südlich des Stadtzentrums. Ab September 1944 setzte das Unternehmen in Neustadt weibliche KZ-Häftlinge ein. Das neu eingerichtete Außenlager wurde vom Konzentrationslager Buchenwald verwaltet. Als Unterkünfte dienten umzäunte Baracken auf dem Werksgelände. Überlebenden zufolge waren die Unterkünfte in Räume für 30 bis 35 Personen unterteilt. Zur Ausstattung gehörten Etagenbetten mit Decken, Öfen und fließendes Wasser. Für die Öfen war im Winter 1944/45 jedoch nicht ausreichend Heizmaterial vorhanden.

Krankheit und Tod

Für die medizinische Versorgung vor Ort wurde die polnische Medizinerin Maria Pruszynska als Häftlingsärztin eingesetzt und von zwei Mithäftlingen unterstützt: der deutschen Fürsorgerin Emmy Dörfel und der Französin Anne-Marie de la Morlais. Der im Außenlager in Sonneberg stationierte SS-Unterscharführer Eger beaufsichtigte das Lager als Sanitäter und der Betriebsarzt Dr. Veit Zägelein war als Vertragsarzt zuständig. Im März 1945 wurden täglich zwischen 15 und 37 Kranke registriert (im Durchschnitt etwa 25). Zu den behandelten Krankheiten und Verletzungen zählten Grippe, Magenentzündungen, Rheuma und Brandwunden. Todesfälle sind für das Außenlager in Neustadt nicht dokumentiert.

Die Bewachung

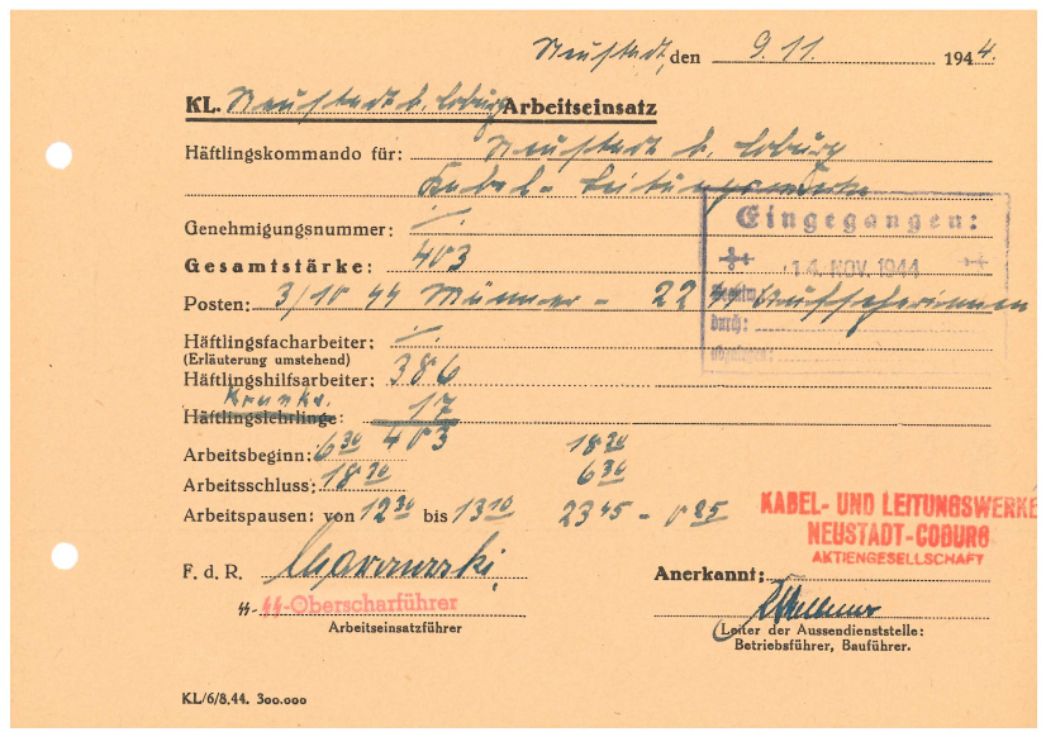

Die Wachmannschaft in Neustadt bestand Mitte März 1945 aus 22 SS-Aufseherinnen, die zuvor in Ravensbrück eine Ausbildung absolviert hatten, und 13 SS-Männern. Namentlich bekannt ist die Oberaufseherin Anna Thoenissen (geb. 1901). Die Leitung des Außenlagers oblag dem Kommandoführer SS-Oberscharführer Johann Maronowski, über den nichts Näheres bekannt ist. Aufseherinnen, die im April 1945 im Zuge der Auflösung des Lagers Neustadt nicht verlassen wollten, wurden von amerikanischen Truppen verhaftet und bis zu drei Jahre interniert. Ermittlungsverfahren in den 1960er-Jahren wegen Verbrechen in Neustadt bei Coburg blieben ergebnislos.

Räumung

Die SS räumte das Außenlager in Neustadt bei Coburg am 6. April 1945. Dabei weigerte sich eine unbekannte Zahl von Aufseherinnen, die Stadt zu verlassen. Die 403 Häftlinge, die sich zu diesem Zeitpunkt vor Ort befanden, mussten ostwärts marschieren. Über Kronach, Münchberg und Paulusbrunn erreichten sie einige Tage später die Tschechoslowakei. Bei der Stadt Domažlice wurde der Marsch aufgelöst. Wie viele Frauen den Todesmarsch nicht überlebten und wie viele unterwegs fliehen konnten, ist nicht bekannt.

Literatur:

Rainer Axmann, Neustadt bei Coburg, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 533-534.

Isolde Kalter, Éva Jenöné Kovács und Györgyné Barnai, zwei Ungarinnen im Neustadter Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald, in: Gaby Franger (Hg.): „Seien Sie doch vernünftig!“ Frauen der Coburger Geschichte, Coburg 2008, S. 238-247.