Das Lager

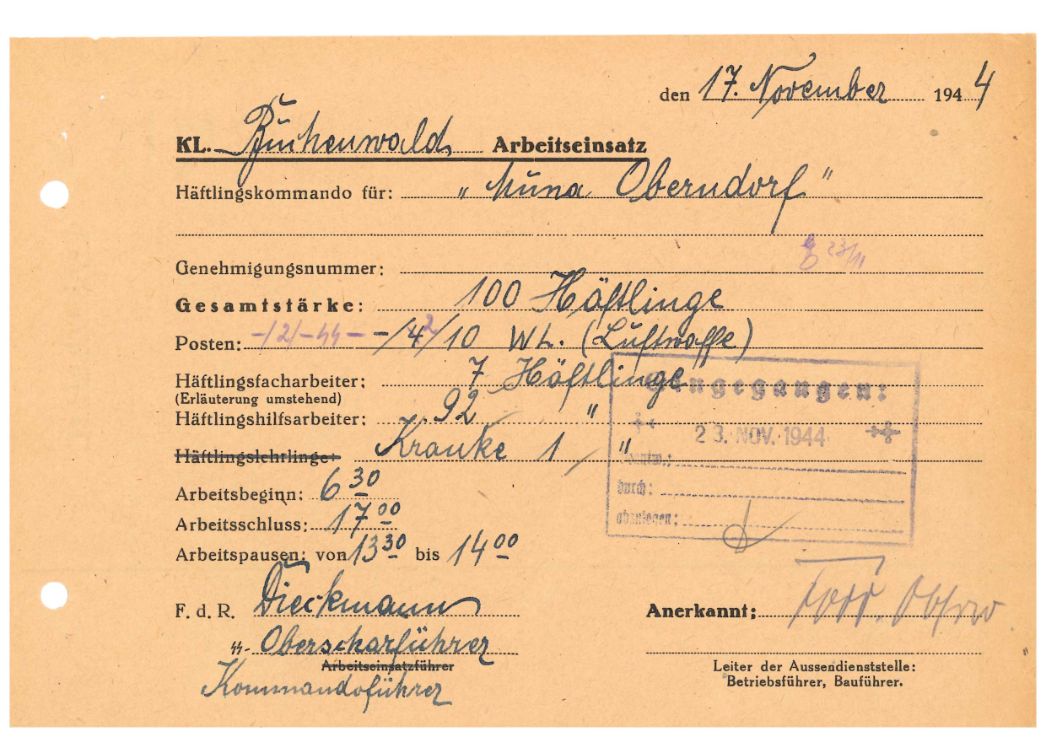

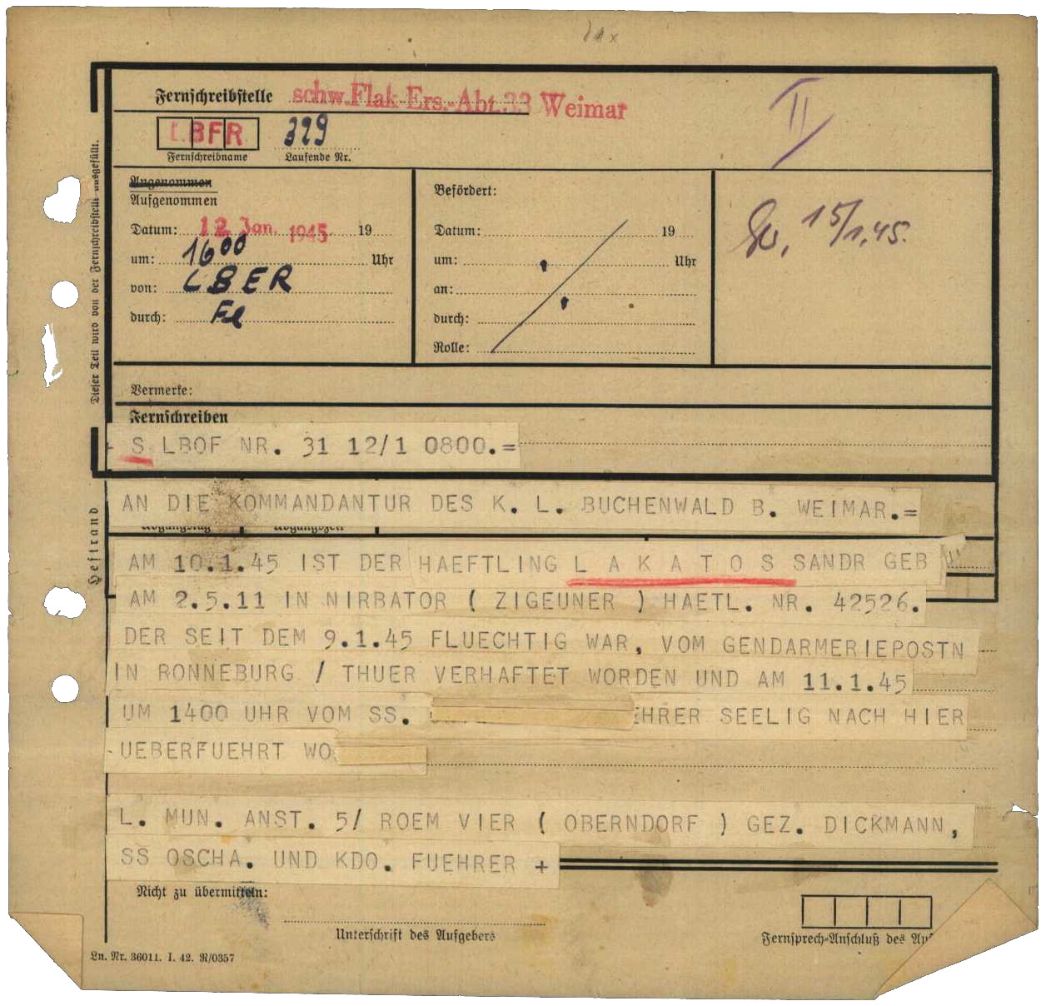

In einem Waldgebiet nahe der ostthüringischen Gemeinde Oberndorf bei Hermsdorf betrieb die Luftwaffe der Wehrmacht seit 1934 eine sogenannte Munitionsanstalt, kurz Muna. Auf dem umzäunten Areal, das 1945 rund 250 Hektar umfasste, wurde Munition fertiggestellt und zwischengelagert. Die Anlage lag verkehrstechnisch sehr günstig: Es gab einen gesonderten Gleisanschluss an das Netz der Deutschen Reichsbahn (Strecke Weimar-Gera) und eine eigene Autobahnzufahrt. Neben besoldeten Militärangehörigen und deutschem Zivilpersonal waren Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus den deutsch besetzten Ländern in der Muna tätig. Ab Mitte November 1944 erfolgte zusätzlich der Einsatz von Häftlingen aus dem gut 50 Kilometer entfernten Konzentrationslager Buchenwald. Sie mussten Bomben verschiedenster Art transportieren und verladen. Die Buchenwalder SS führte das hierfür eingerichtete neue Außenlager unter den Bezeichnungen „Muna Oberndorf“ oder „L-Muna 5/IV Oberndorf Post Hermsdorf Thür.“. Das mit Stacheldraht gesicherte Barackenlager befand sich in unmittelbarer Nähe zur Munitionsanstalt und bestand vermutlich aus einigen Wohnbaracken und einem Sanitätsgebäude. Berichten zufolge wurden die Häftlinge durch die Werksküche verpflegt.

Krankheit und Tod

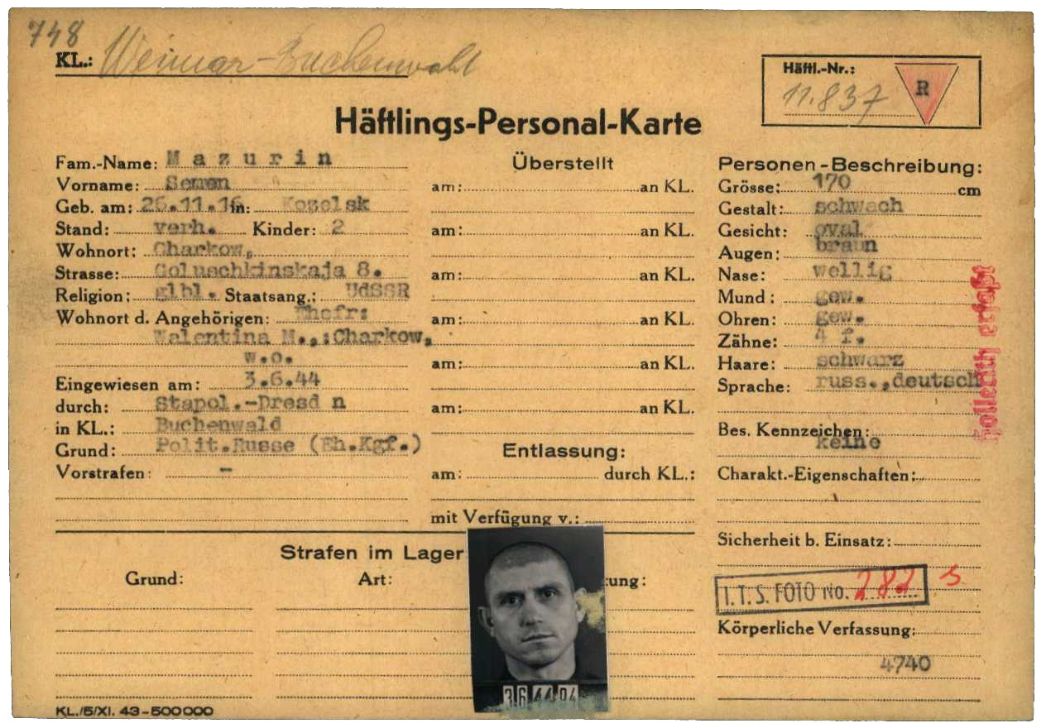

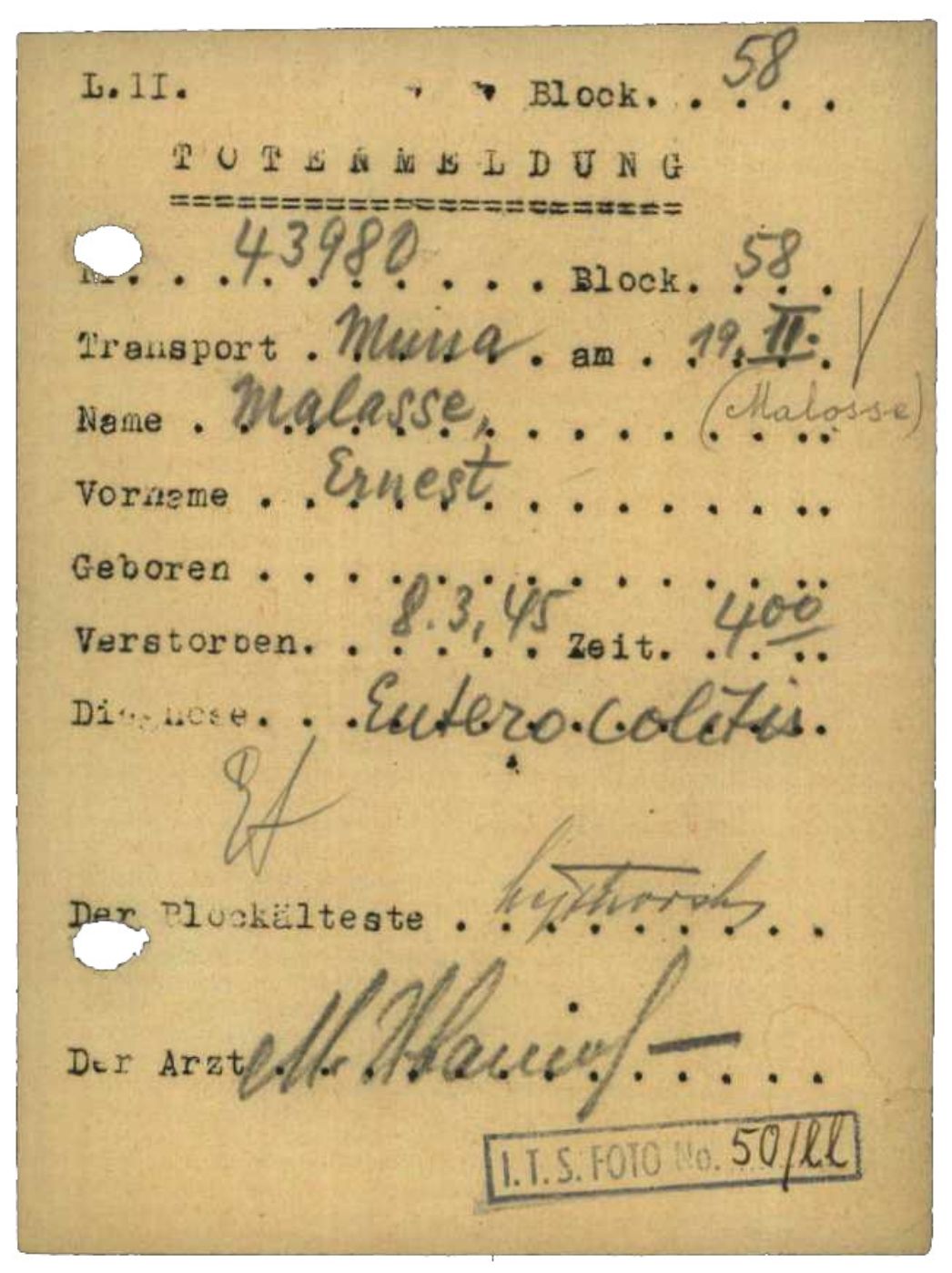

Über die Krankenversorgung im Lager liegen kaum Informationen vor. Vermutlich setzte die SS den ehemaligen Militärarzt der Sowjetarmee Semen Mazurin aus Charkiw als Häftlingsarzt ein. Unterstützung erhielt er von einem Pfleger. Ein in Klosterlausnitz ansässiger Arzt, Hellmuth Schreiter, beaufsichtigte sie. Am 22. November 1944 befanden sich drei Häftlinge in stationärer Behandlung. Fünf weitere waren als sogenannte Schonungskranke von der Arbeit freigestellt. Es ist davon auszugehen, dass der Krankenstand in den Wintermonaten 1944/1945 anstieg. Teilweise ließ die SS schwer Erkrankte zurück nach Buchenwald bringen, von denen manche später im Hauptlager starben. Vor Ort in Oberndorf gab es nachweislich zwei Tote: Der 34-jährige Franzose Georges Ducrot aus Nizza erlag am 11. Januar 1945 einer Lungenentzündung, der Ungar Jozef Fekette aus Budapest verstarb am 28. Januar 1945 mit 46 Jahren laut Angaben der SS an Entkräftung.

Bewachung

Die Bewachung des Außenlagers und des Arbeitseinsatzes erfolgte durch Angehörige der Luftwaffenmunitionsanstalt. Für November 1944 ist belegt, dass 14 Luftwaffensoldaten die Posten stellten. Aus Buchenwald versetzte die SS lediglich zwei SS-Männer nach Oberndorf, darunter den Kommandoführer des Außenlagers, Alfred Dieckmann (geb. 1890). Anfang Februar 1945 übernahm Dieckmann die Leitung des Frauenaußenlagers in Raghun. Die Räumung von Oberndorf befehligte nun ein SS-Unterscharführer unbekannten Namens. Strafrechtliche Ermittlungen wegen Verbrechen im Außenlager Oberndorf gab es nicht.

Spuren und Gedenken

Auf dem Gelände der Luftwaffenmunitionsanstalt wurden von der amerikanischen und sowjetischen Armee großflächige Sprengungen vorgenommen. Später nutzte es die Nationale Volksarmee der DDR. Nach jahrzehntelangen Beräumungen sind heute weite Flächen als Natur- und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen oder werden gewerblich verwendet. Am ehemaligen Lagerstandort befindet sich ein Regenrückhaltebecken. Vor Ort erinnert nichts an die Existenz des Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps