Das Lager

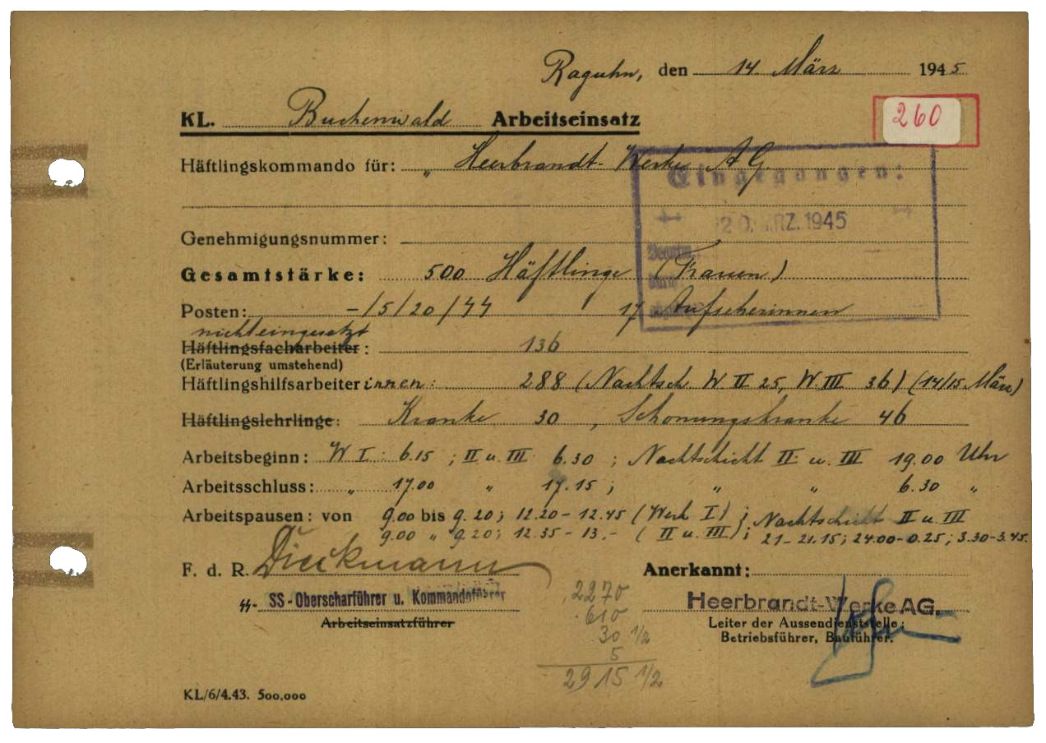

Anfang Februar 1945 richtete die Heerbrandt-Werke AG in Raguhn, zwölf Kilometer östlich von Dessau, ein KZ-Außenlager ein, das lediglich rund zwei Monate bestehen sollte. Es war eine der letzten Außenlagergründungen des Konzentrationslagers Buchenwald. Die weiblichen Häftlinge, die Raguhn im Februar 1945 erreichten, brachte das Unternehmen in zwei bereits bestehenden Baracken auf dem Gelände von Werk III unter – sie lagen am westlichen Stadtrand an der heutigen Halleschen Straße, Höhe Bobbauer Straße. Die zuvor für Zwangsarbeitende aus dem besetzten Europa genutzten Unterkünfte wurden vor Ankunft der Häftlinge mit Stacheldraht umzäunt. Die Arbeiten fanden an drei unterschiedlichen Werksstandorten statt. Die meisten der Frauen mussten täglich zwei Kilometer quer durch Raguhn zum sogenannten Werk I am Ufer der Mulde gehen.

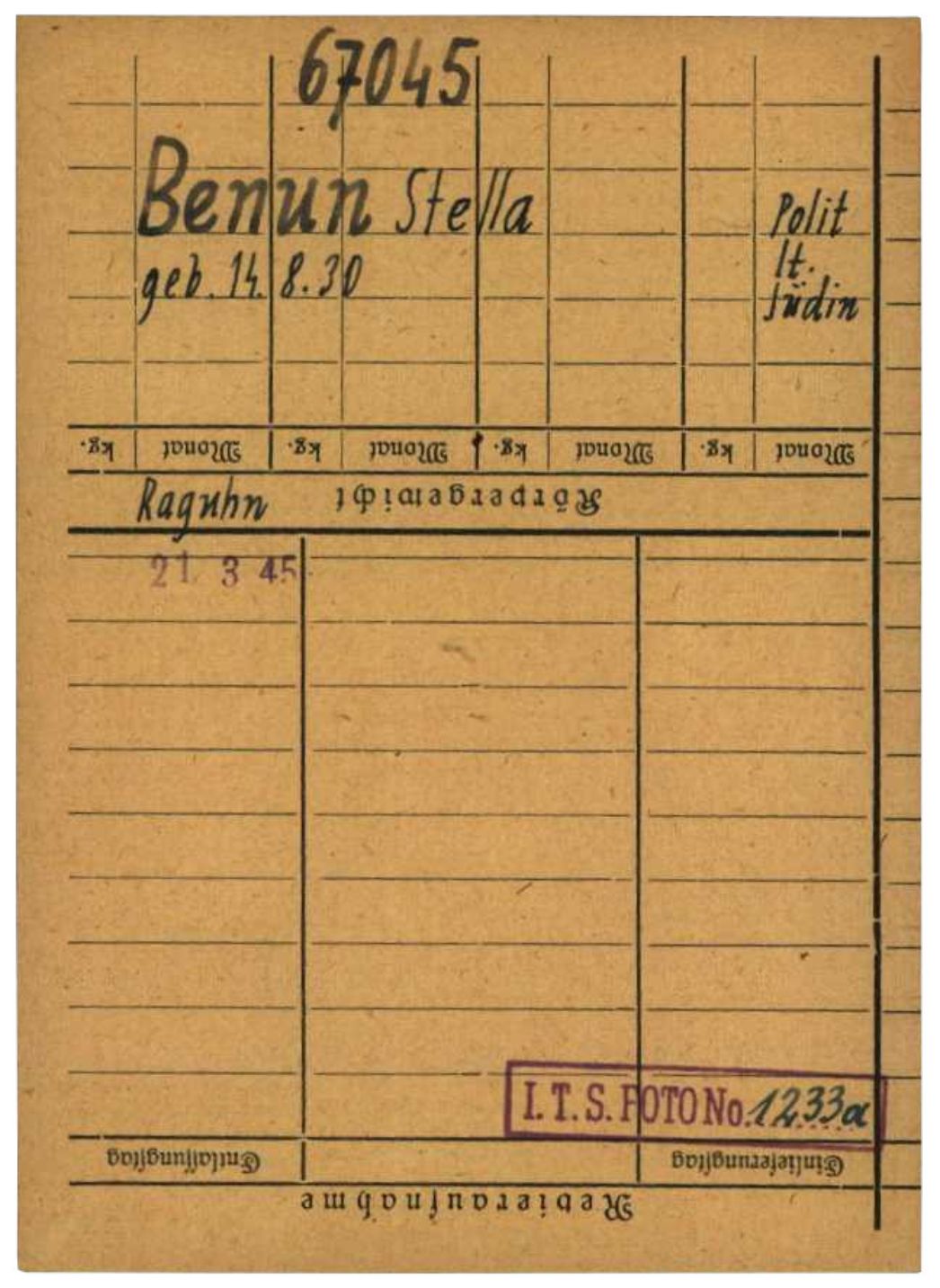

Krankheit und Tod

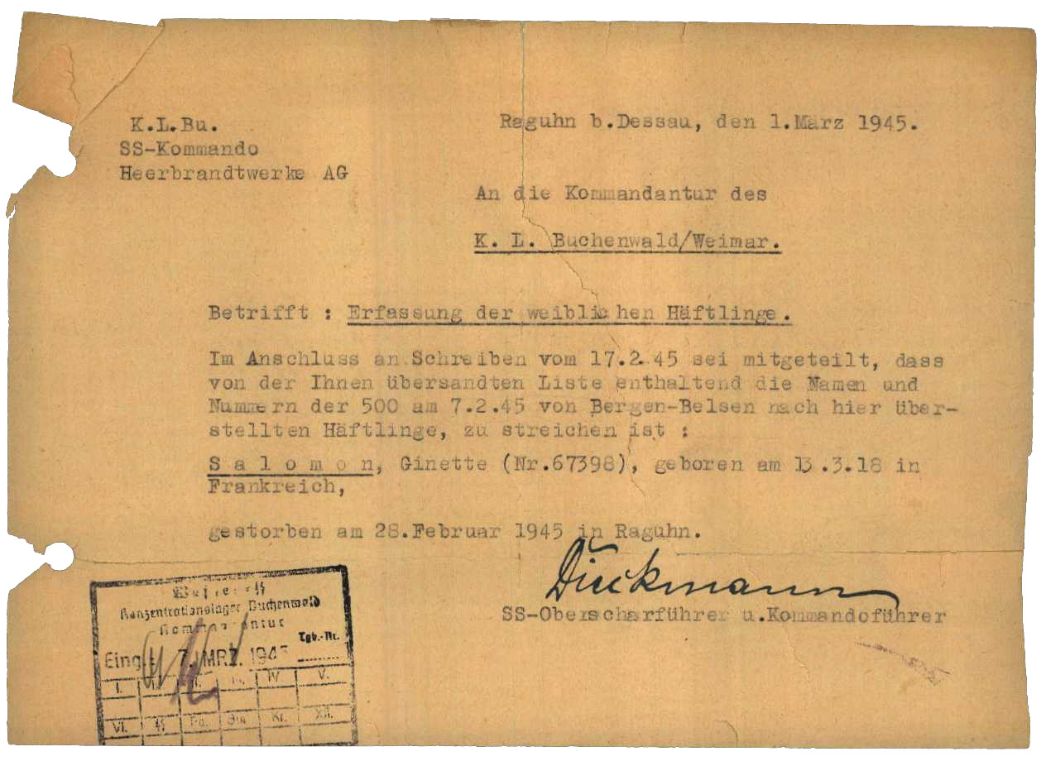

Für die Krankenversorgung brachte die SS am 18. Februar 1945 die ungarische Häftlingsärztin Margit Heuduska, die Zahnärztin Ibolya Glück und drei Pflegerinnen aus Bergen-Belsen nach Raguhn. Eine eigene Krankenstation gab es nicht, die Kranken mussten in ihren Unterkünften bleiben. Im März 1945 waren durchschnittlich bis zu 70 Frauen wegen Krankheit arbeitsunfähig. Da sie nicht isoliert werden konnten, breiteten sich ansteckende Krankheiten schnell aus. Bis zur Räumung des Lagers sind acht Todesfälle dokumentiert. Die meisten Frauen starben an Körperschwäche, belegt sind jedoch auch einzelne Typhusfälle. Die Toten wurden auf dem Friedhof in Raguhn beerdigt.

Bewachung

Die Bewachung in Raguhn bestand aus 25 SS-Männern und 20 SS-Aufseherinnen. Als Kommandoführer setzte die SS Oberscharführer Alfred Dieckmann (geb. 1890) ein. Ab Ende März 1945 kommandierte Obersturmführer Hermann Großmann (1901-1948) für kurze Zeit das Frauenaußenlager Raguhn. Zuvor war er Kommandoführer in Wernigerode und des Außenlagers beim Bochumer Verein gewesen. Ein 1966 in der Bundesrepublik eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen Dieckmann wurde 1970 ergebnislos eingestellt. Andere Ermittlungen für den Tatort Raguhn gab es nicht.

Räumung

Am 13. April 1945 verließen die Häftlinge mit dem Ziel Theresienstadt in Viehwaggons Raguhn. Während der zehntägigen Fahrt bekamen die Frauen kaum zu essen und litten unter den schlechten hygienischen Bedingungen. Überlebende berichten von einer hohen Zahl an Toten. Am 20. April 1945 kamen lediglich 429 Frauen in Theresienstadt an. Trotz sofortiger medizinischer Betreuung starben mindestens 15 weitere Frauen kurz nach der Ankunft.