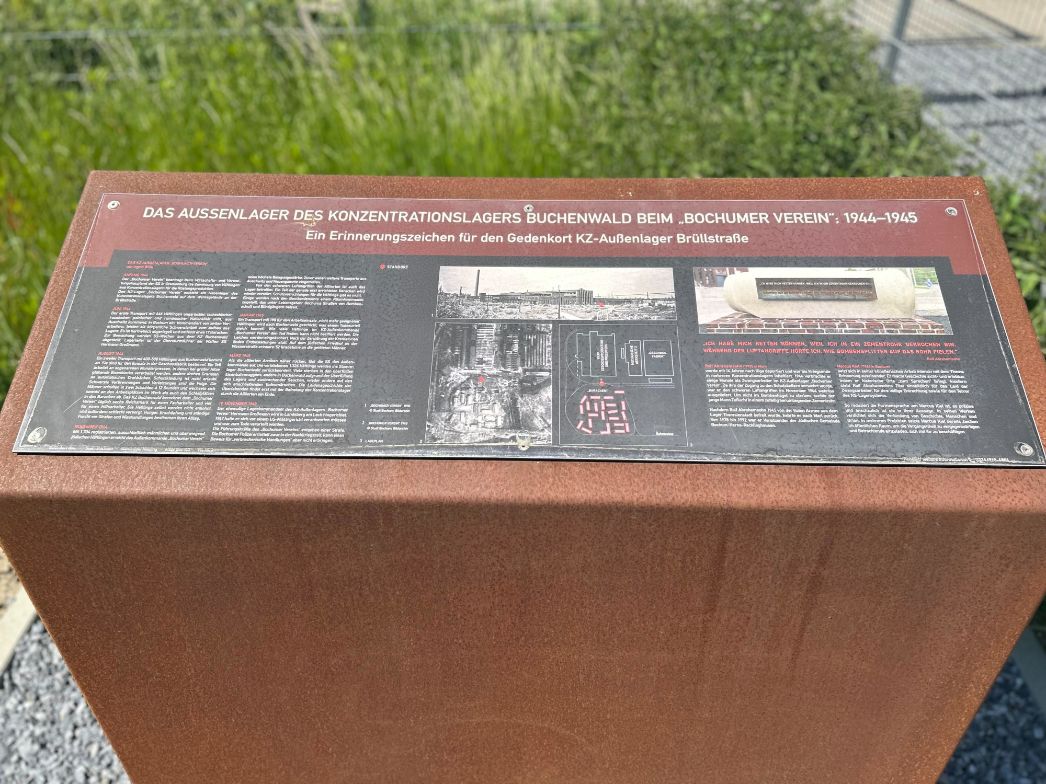

Das Lager

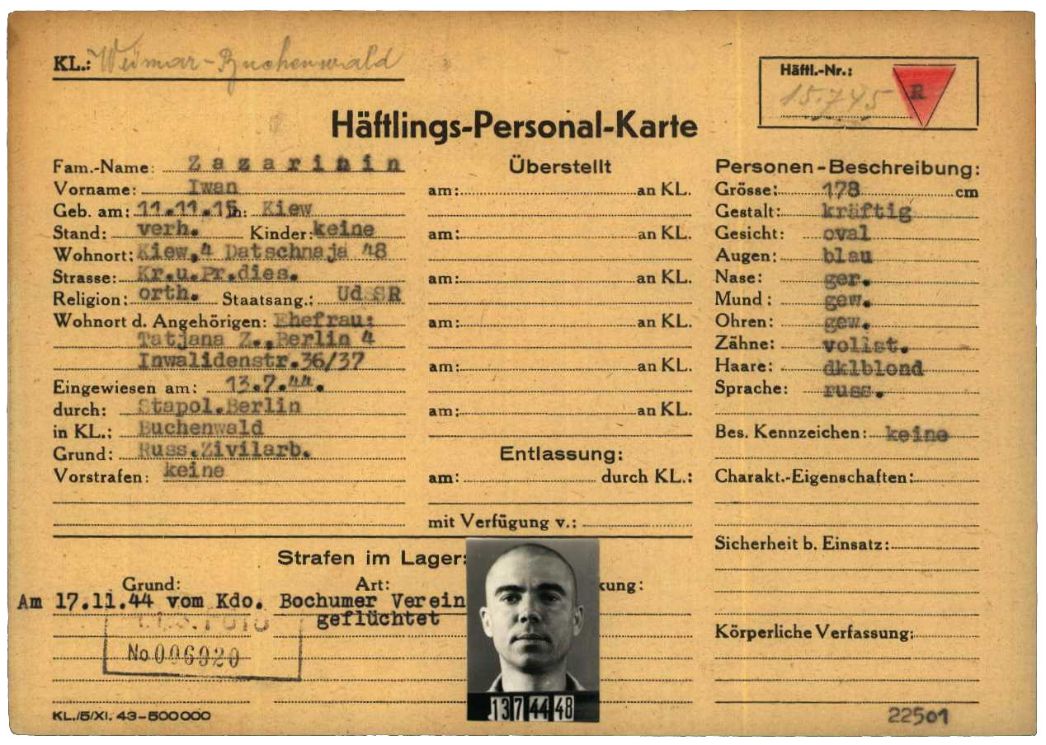

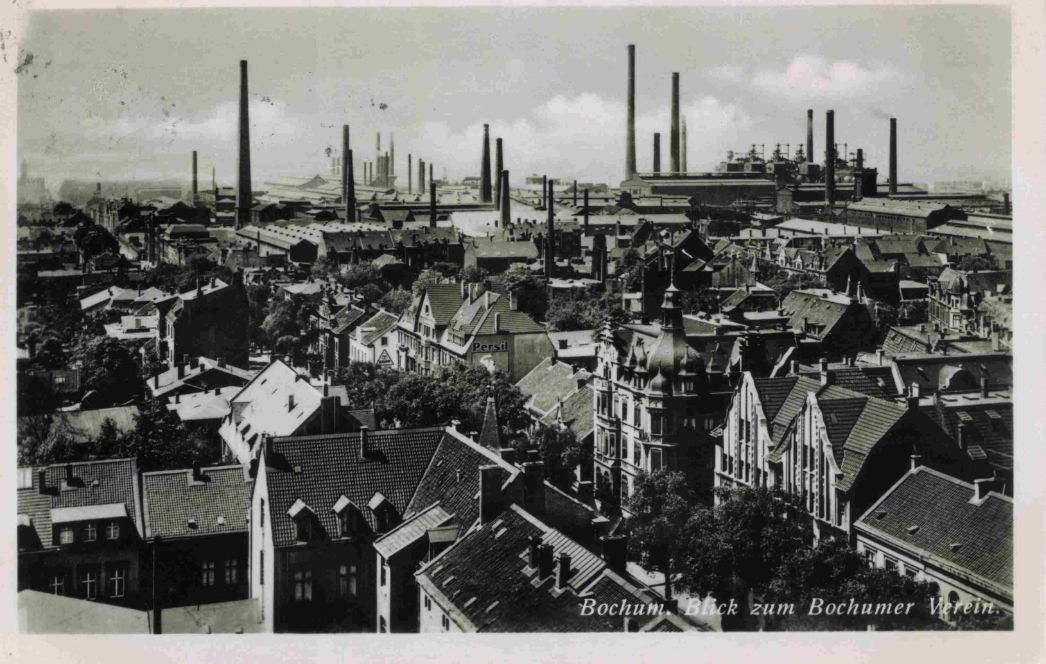

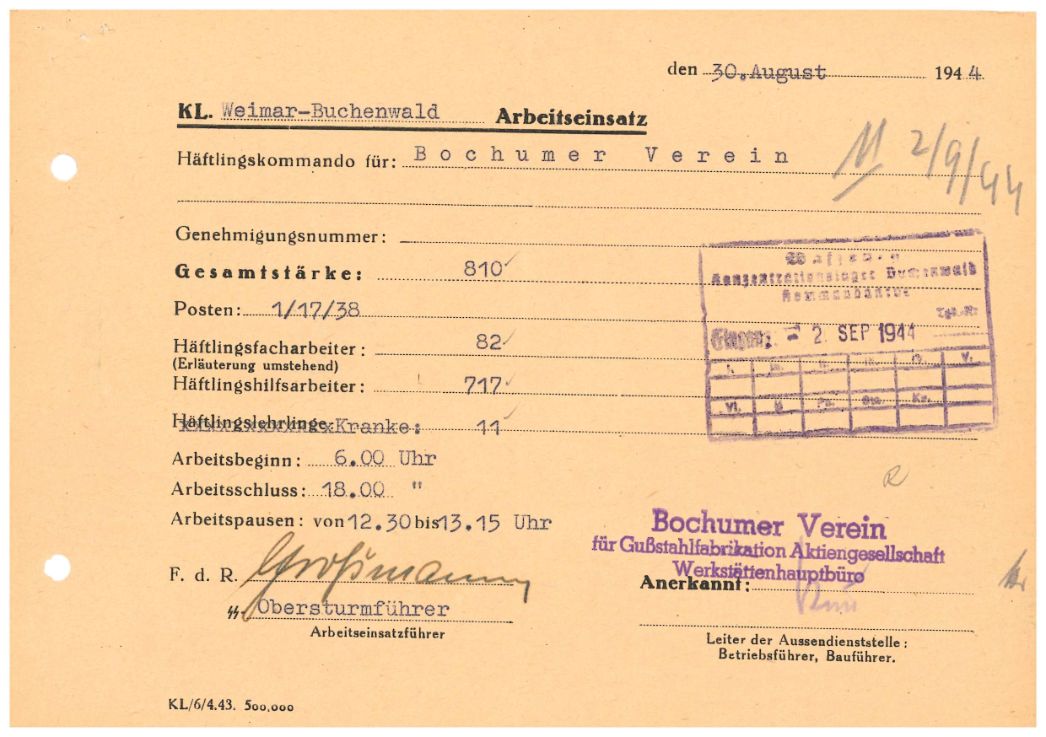

Der „Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG“ war einer der größten deutschen Rüstungsbetriebe mit Sitz in der Alleestraße in Bochum Mitte. Ab Juni 1944 ließ die Betriebsleitung auf dem Werksgelände ein bestehendes Barackenlager für Zwangsarbeitende aus der Sowjetunion zu einem KZ-Außenlager ausbauen. Das Areal an der damaligen Brüllstraße, heute Kohlenstraße bzw. Am Umweltpark, grenzte im Norden an die Produktionshallen und im Süden an die Eisenbahngleise. Nach dem Ausbau bestand das Lager aus etwa 17 steinernen Baracken. Der größte Teil von ihnen diente als Unterkünfte für die Häftlinge, die übrigen fungierten als Küche, als Vorratsbaracke, als Krankenstation sowie als Unterkünfte für die SS-Wachmannschaft. Gesichert war das Lager mit einem elektrisch geladenen Zaun und Wachtürmen. Die Werksleitung hatte die Verpflegung der Häftlinge zu gewährleisten. Teile des Lagers wurden bei einem Luftangriff Anfang November 1944 zerstört.

Räumung

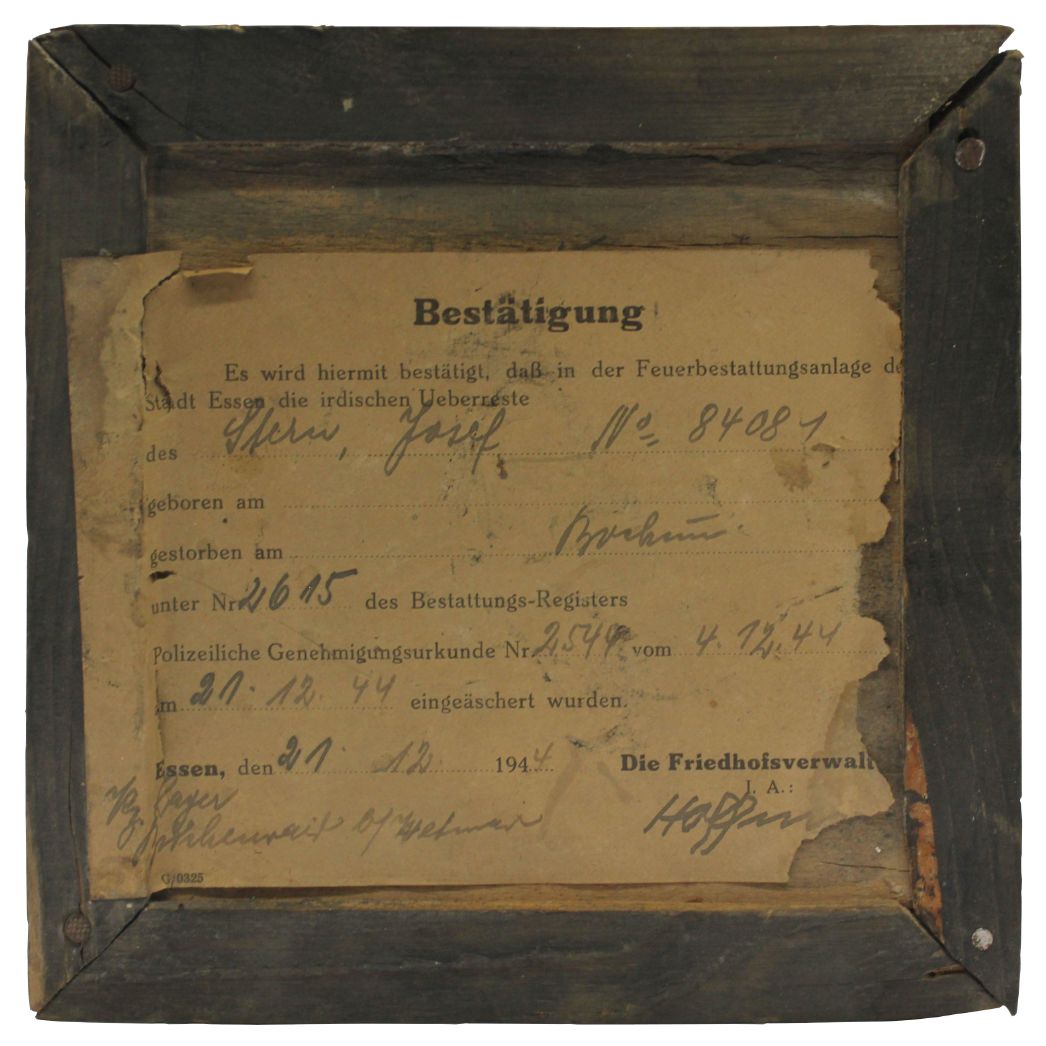

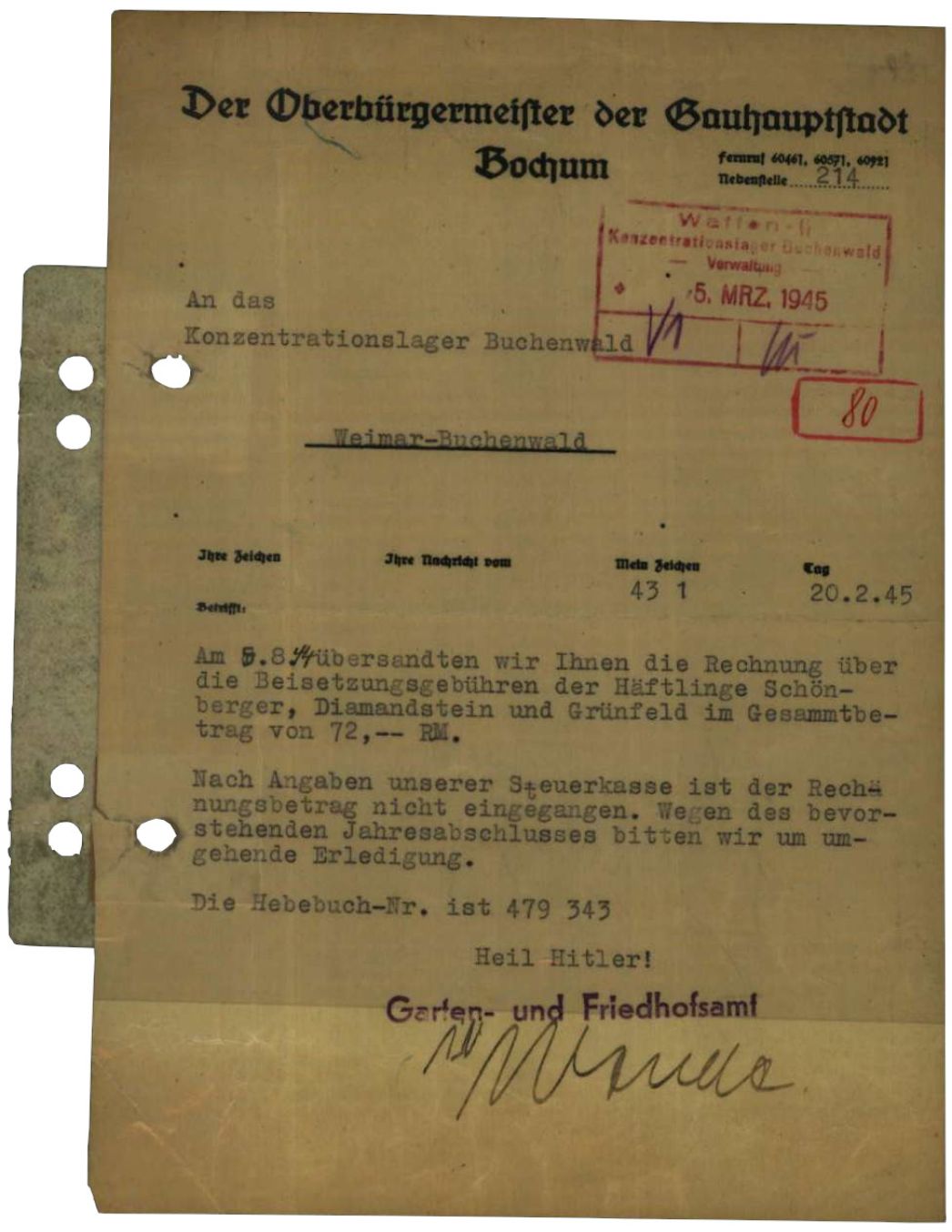

Durch Tod, Fluchten und Rückverlegungen nach Buchenwald verringerte sich die Zahl der Häftlinge von ihrem Höchststand von über 1.700 (Ende Oktober 1944) bis Mitte März 1945 auf rund 1.340. Am 17. März 1945 wurde das Außenlager wegen der sich nähernden alliierten Truppen geräumt. Per Zug brachte man die Häftlinge zusammen mit den Insassen des Außenlagers bei der Bochumer Eisen- und Hüttenwerke AG nach Buchenwald. Aufgrund von zerstörten Strecken dauerte die Fahrt mehrere Tage. Am 21. März registrierte die SS im Hauptlager 1.326 eingetroffene Häftlinge aus dem Außenlager beim Bochumer Verein. Viele von ihnen waren sterbenskrank. 16 Häftlinge aus den Bochumer Lagern hatten bereits die Fahrt nicht überlebt, weitere starben in den Tagen nach der Ankunft im Kleinen Lager von Buchenwald. Einen Großteil der Überlebenden trieb die SS Anfang April auf Todesmärsche in Richtung anderer Konzentrationslager.

Literatur:

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Kreisvereinigung Bochum (Hg.), Ein Bochumer Konzentrationslager – Geschichte des Buchenwald-Außenlagers des Bochumer Vereins. Aufsätze, Fotos, Dokumente, Bochum 2019.