Räumung

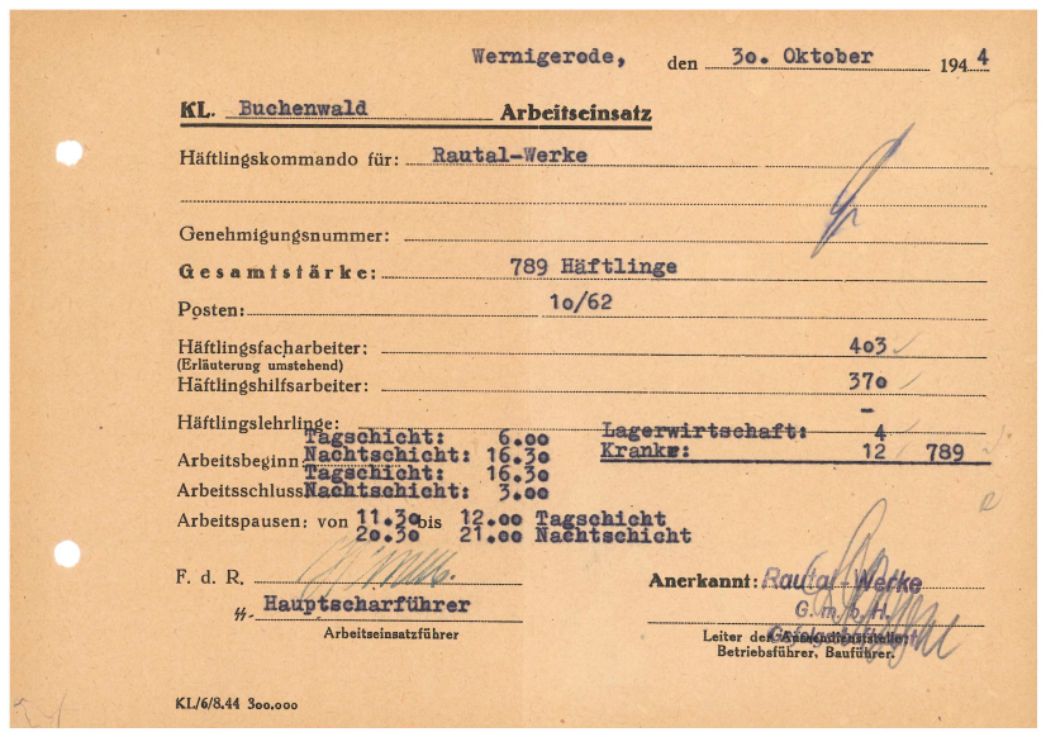

Im Dezember reduzierte die SS schrittweise die Belegung des Lagers und ließ die Häftlinge in das Außenlager in Schönebeck oder zurück nach Buchenwald bringen. Ende Dezember 1944 befanden sich noch rund 500 Häftlinge vor Ort im Lager der Rautal-Werke. Sie wurden gemeinsam mit einem Teil der Wachmannschaft unter dem Kommando von SS-Hauptscharführer Hantke dem neu eingerichteten Außenlager in Hasserode, nur wenige Kilometer entfernt, zugewiesen.

Literatur:

Mark Homann, Jenseits des Mythos. Die Geschichte(n) des Buchenwald-Außenkommandos Wernigerode und seiner „Roten Kapos“, Berlin 2020.

Franziska Jahn, Wernigerode („Richard“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 606-609.