Das Lager

Anfang März 1945 richtete die Buchenwalder SS in Schönebeck an der Elbe neben dem bereits seit zwei Jahren bestehenden Lager für den Junkerskonzern (Tarnname „Julius“) ein zweites KZ-Außenlager ein. Es entstand auf Anforderung des Unternehmens Nationale Radiator GmbH, kurz: NARAG. In der Paulstraße im Norden der Stadt unterhielt die NARAG ein Werk, in dem Teile der Flugbombe „V 1“ für den Volkswagenkonzern gefertigt wurden. 400 Häftlinge brachte die SS Anfang März 1945 nach Schönebeck, wo sie das neue „Kommando Nationale Radiator Schönebeck“ bildeten. Untergebracht waren die Männer in Baracken im „Lager Sportplatz Schönebeck“ in der heutigen Stadionstraße. Die offizielle Adresse des Kommandos auf Schriftstücken lautete: Paulstraße 1, Schönebeck.

Die Häftlinge

400 Häftlinge brachte die SS am 3. März 1945 aus Buchenwald für die Zwangsarbeit bei der NARAG nach Schönebeck. Über die Hälfte der Männer war erst im Januar oder Februar mit Räumungstransporten aus den Konzentrationslagern Auschwitz und Groß-Rosen nach Buchenwald überstellt worden – zum Großteil jüdische Häftlinge unterschiedlicher Nationalität. Politische Häftlinge aus der Sowjetunion bildeten eine zweite große Gruppe. Die meisten kamen erst Anfang 1945 in das KZ Buchenwald und hatten zuvor als Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene in Deutschland arbeiten müssen. Eine dritte größere Gruppe waren politische Häftlinge unterschiedlicher Nationalität, die zuvor im Außenlager in Eisenach für BMW gearbeitet hatten. Als Kapos setzte die SS drei Häftlinge aus Deutschland und Österreich ein. Ende März 1945 schickte die SS nochmals zwölf Häftlinge nach Schönebeck in das Kommando bei der NARAG. Insgesamt dürften somit 412 Häftlinge das Lager durchlaufen haben.

Zwangsarbeit

Über die Zwangsarbeit der Häftlinge für die NARAG in Schönebeck liegen bisher keine Informationen vor.

Krankheit und Tod

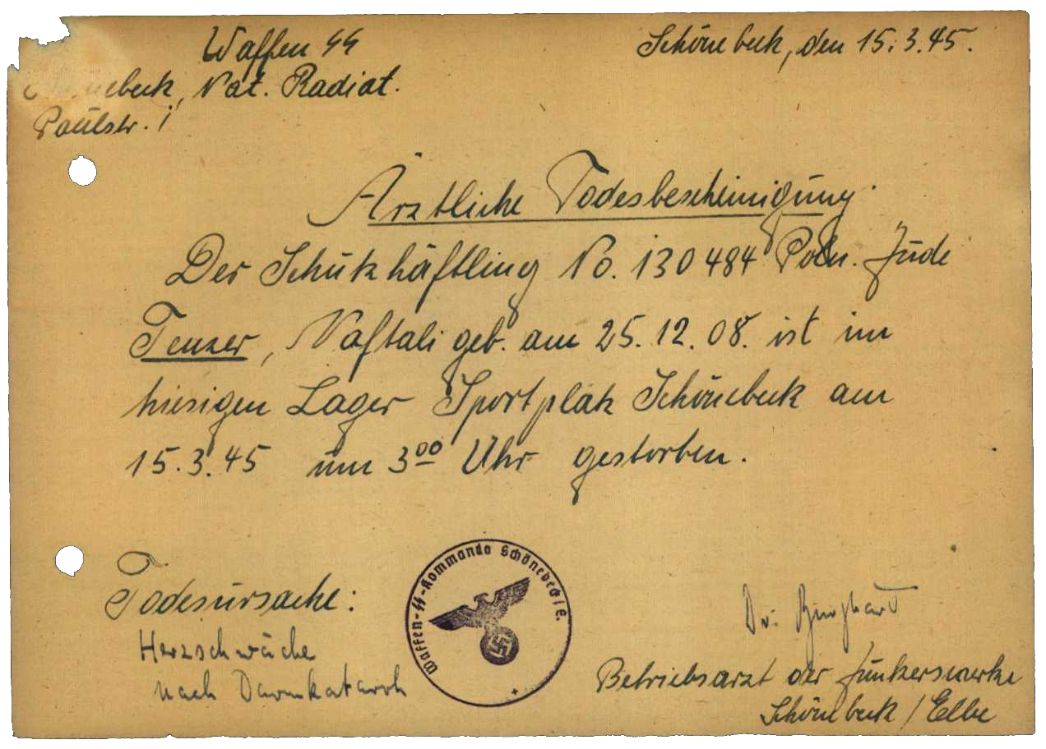

Über die Krankenversorgung vor Ort liegen keine Informationen vor. Belegt sind jedoch sieben Todesfälle für das Lager bei der NARAG. Hierbei handelte es sich um fünf jüdische Häftlinge aus Polen, Ungarn und den Niederlanden sowie zwei politische Häftlinge aus der Sowjetunion und Frankreich. Als Todesursache stellte der Betriebsarzt der örtlichen Junkerswerke, der als Vertragsarzt die Totenscheine ausfüllte, Lungen- und Herzerkrankungen fest. Wo die Toten eingeäschert oder beerdigt wurden, ist nicht bekannt.

Bewachung

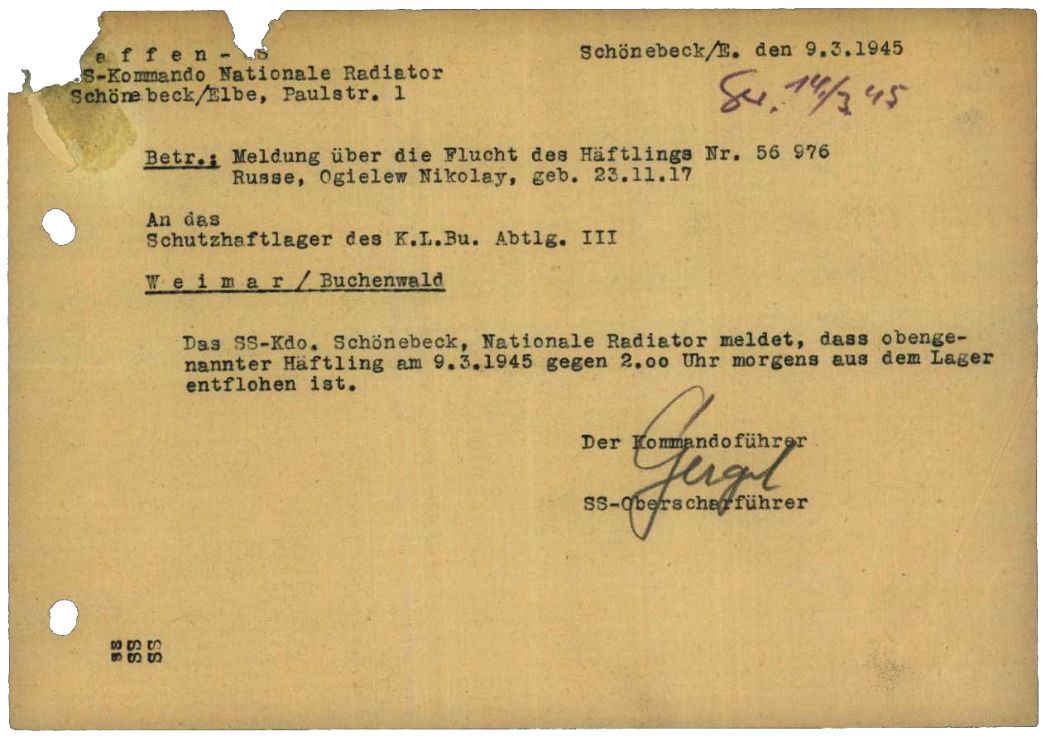

Mit dem ersten Häftlingstransport Anfang März 1945 schickte die SS einen Kommandoführer und 39 Posten als Wachmannschaft nach Schönebeck. Als Kommandoführer setzte die Lagerkommandantur in Buchenwald SS-Oberscharführer Josef Gergel (geb. 1917) ein. Zuvor war er in gleicher Funktion bereits im Außenlager in Köln-Niehl tätig gewesen. Weitere Informationen zur Bewachung des Lagers oder zu strafrechtlichen Ermittlungen liegen nicht vor.

Räumung

Über die Räumung des Lagers liegen keine gesicherten Informationen vor. Vieles spricht jedoch dafür, dass die Häftlinge gemeinsam mit den Häftlingen des Schönebecker Außenlagers „Julius“ am 11. April 1945 auf einen dreiwöchigen Todesmarsch in Richtung Norden getrieben wurden. Berichten zufolge befreiten teils amerikanische, teils sowjetische Truppen Anfang Mai 1945 300 bis 400 Überlebende dieses Marsches in der Nähe von Parchim, 40 Kilometer südlich von Schwerin. Die Zahl der Häftlinge, die während des Todesmarsches fliehen konnten, an Entkräftung starben oder umgebracht wurden, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Auf dem ehemaligen Lagergelände im Bereich der Stadionstraße entstanden ab den 1970er-Jahren Tennisplätze, die heute noch existieren. Gedenkzeichen vor Ort gibt es keine.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Herwig Lewy, Schönebeck (NARAG), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 571 f.

Hans-Joachim Geffert, Orte der Leiden, Entbehrung und Verzweiflung in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Schönebeck. Eine Dokumentation, Schönebeck 2007.