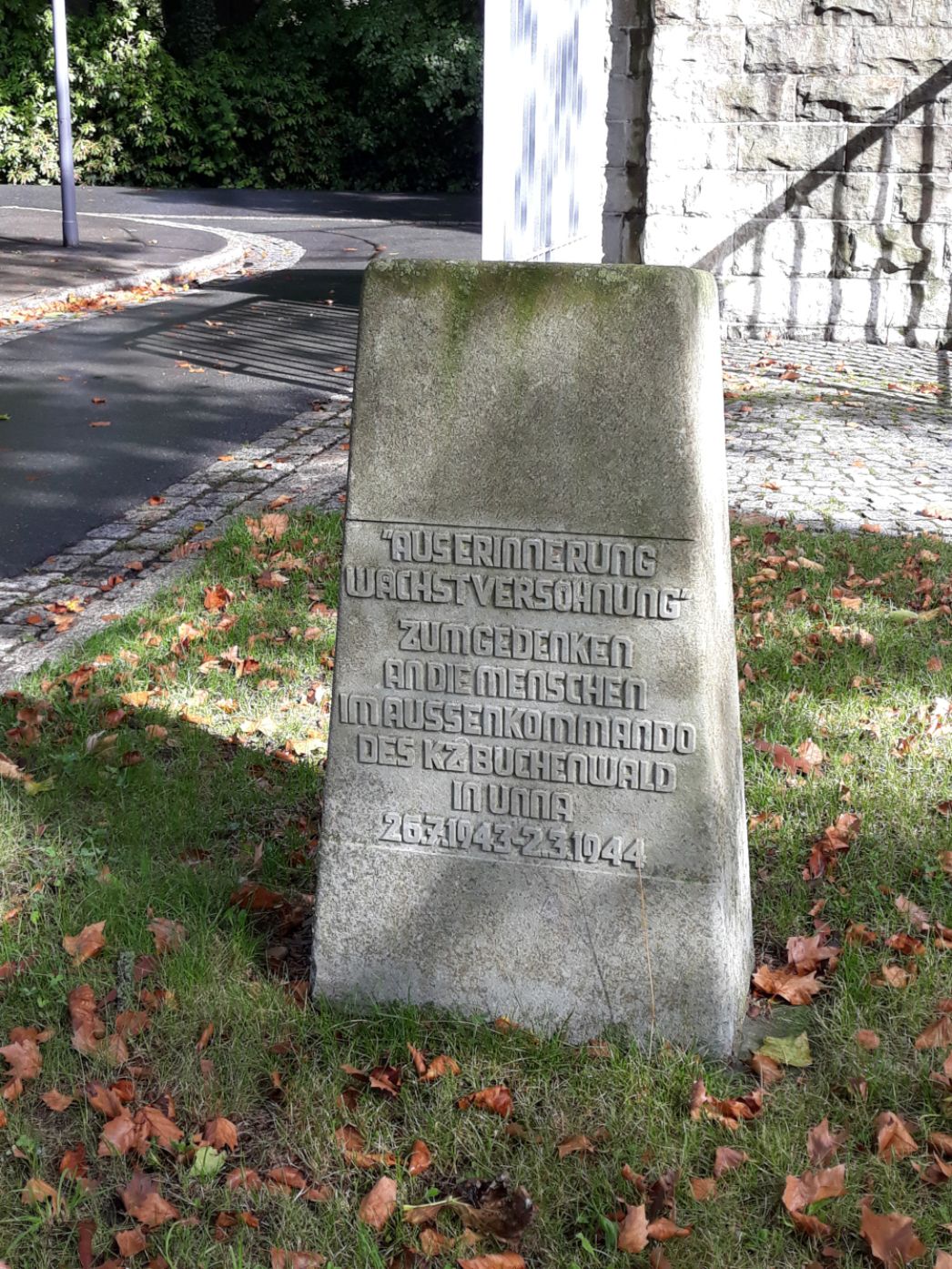

Das Lager

Am südlichen Stadtrand von Unna, in der Iserlohner Straße, wurde 1934 eine SS-Führerschule errichtet und in den folgenden Jahren zu einer allgemeinen Kaserne der Waffen-SS ausgebaut. Sie lag in unmittelbarer Nachbarschaft zum Südfriedhof. 1943 beherbergte die Kaserne die „5. SS-Korps Nachrichten-Abteilung, Unna“. Für Bauarbeiten auf dem Kasernengelände brachte die SS im Juli 1943 Häftlinge aus dem KZ Buchenwald nach Unna. Den Auftrag erteilte die „Bauleitung der Waffen-SS und der Polizei“. Mindestens bis Dezember 1943 waren die Häftlinge in einer zur Unterkunft umfunktionierten Garage untergebracht, deren Boden und Wände aus Beton bestanden. Ihre genaue Lage auf dem Kasernengelände ist nicht bekannt.

Die Häftlinge

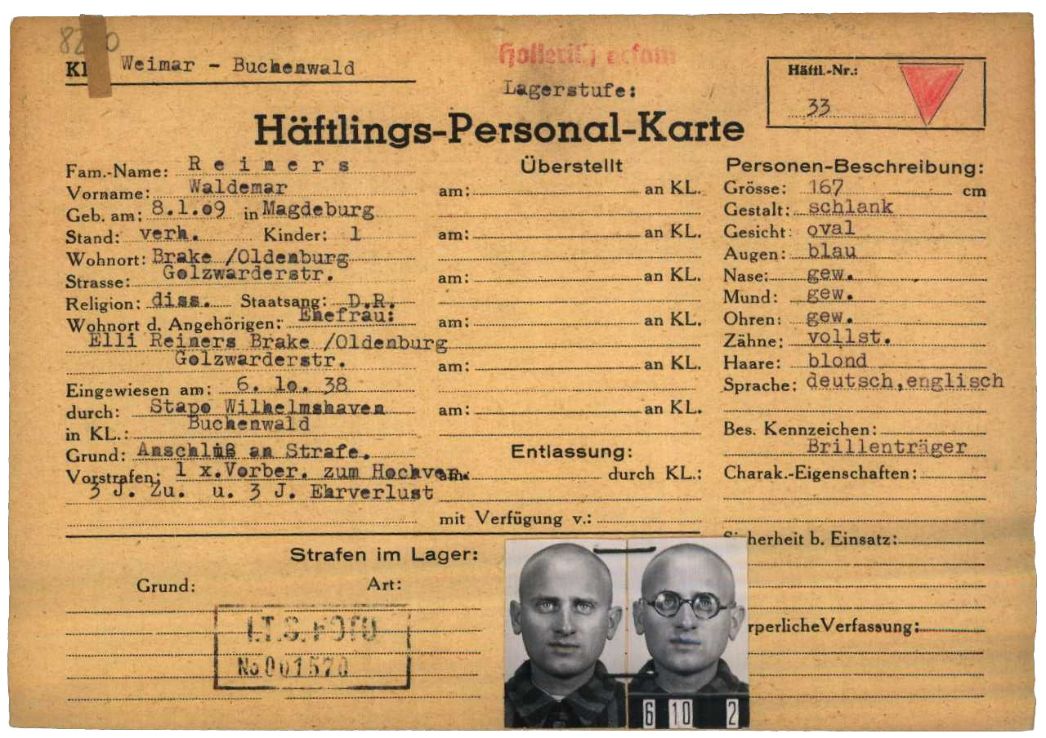

Am 26. Juli 1943 erreichten 50 Häftlinge aus Buchenwald Unna. Die Mehrheit von ihnen waren politische Häftlinge aus Polen. Hinzu kamen je ein Häftling aus der Sowjetunion und aus Kroatien sowie vier als „Asoziale“ verfolgte deutsche und österreichische Männer. Letztere setzte die SS vermutlich als Funktionshäftlinge ein. Die Belegung des Lagers lag konstant bei 50 Häftlingen. Wiederholt wurden einzelne Häftlinge zurück in das Hauptlager geschickt und durch andere polnische, sowjetische oder deutsche Häftlinge ersetzt. Während seiner sechsmonatigen Existenz mussten somit insgesamt etwas mehr als 70 KZ-Häftlinge im Alter von 16 bis 45 Jahren in der Kaserne an der Iserlohner Straße Zwangsarbeit leisten.

Zwangsarbeit

Die Häftlinge waren für Bauarbeiten auf dem Kasernengelände eingesetzt. Details hierzu liegen nicht vor. Berichten zufolge verrichteten Häftlinge zudem Bauarbeiten in der Stadt, etwa beim Ausbau eines Luftschutzkellers. Etwa ein Drittel der in Unna tätigen Männer galt als Facharbeiter. Sie hatten Berufe aus dem Bau- und/oder Handwerkswesen. Alle übrigen zählten als Hilfsarbeiter. Ab Oktober 1943 bis zur Auflösung des Lagers Anfang März 1944 wurde durchgängig auch an den Sonntagen gearbeitet. Einzig an den Weihnachtstagen und an Neujahr gab es keinen Arbeitseinsatz.

Krankheit und Tod

Über die Krankenversorgung vor Ort liegen nur wenige Informationen vor. Vermutlich erfolgte sie über die Kaserne der Waffen-SS. Für die Betreuung der Kranken setzte die Buchenwalder SS nacheinander zwei deutsche Häftlinge ein, die zuvor im Häftlingskrankenbau in Buchenwald als Pfleger gearbeitet hatten. Einige der Rücküberstellungen in das Hauptlager scheinen medizinische Gründe gehabt zu haben. Todesfälle in Unna sind keine belegt.

Bewachung

Zur Bewachung der Häftlinge wurden sechs SS-Männer und zusätzlich ein Kommandoführer abgestellt. Mehr Informationen zu ihnen liegen bisher nicht vor.

Räumung

Am 2. März 1944 wurde das Außenlager Unna aufgelöst. Per Bahn brachte die SS die verbliebenen Häftlinge zurück in das Hauptlager Buchenwald.

Literatur:

Dieter Fölster, Unna, in: Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 596 f.