Das Lager

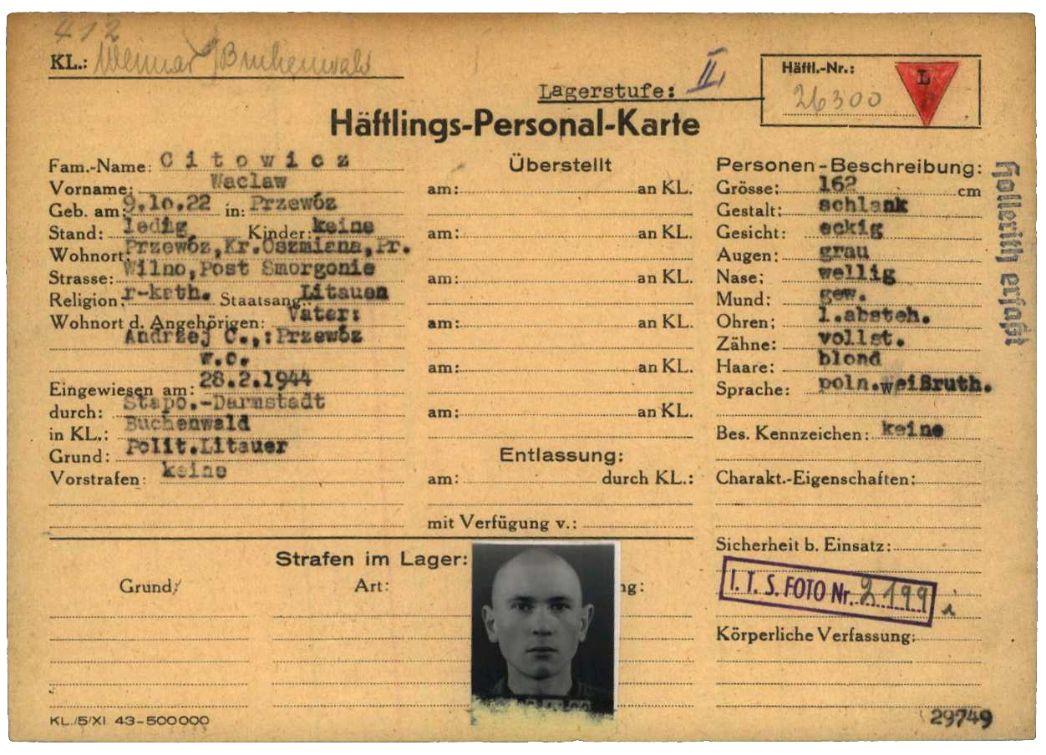

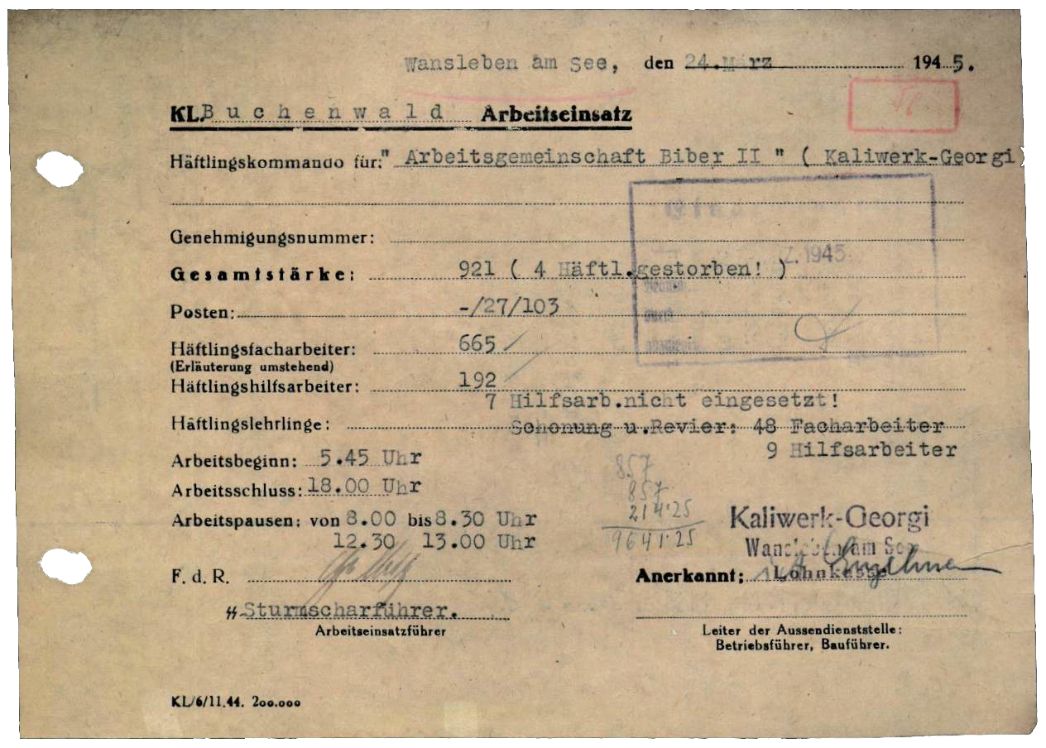

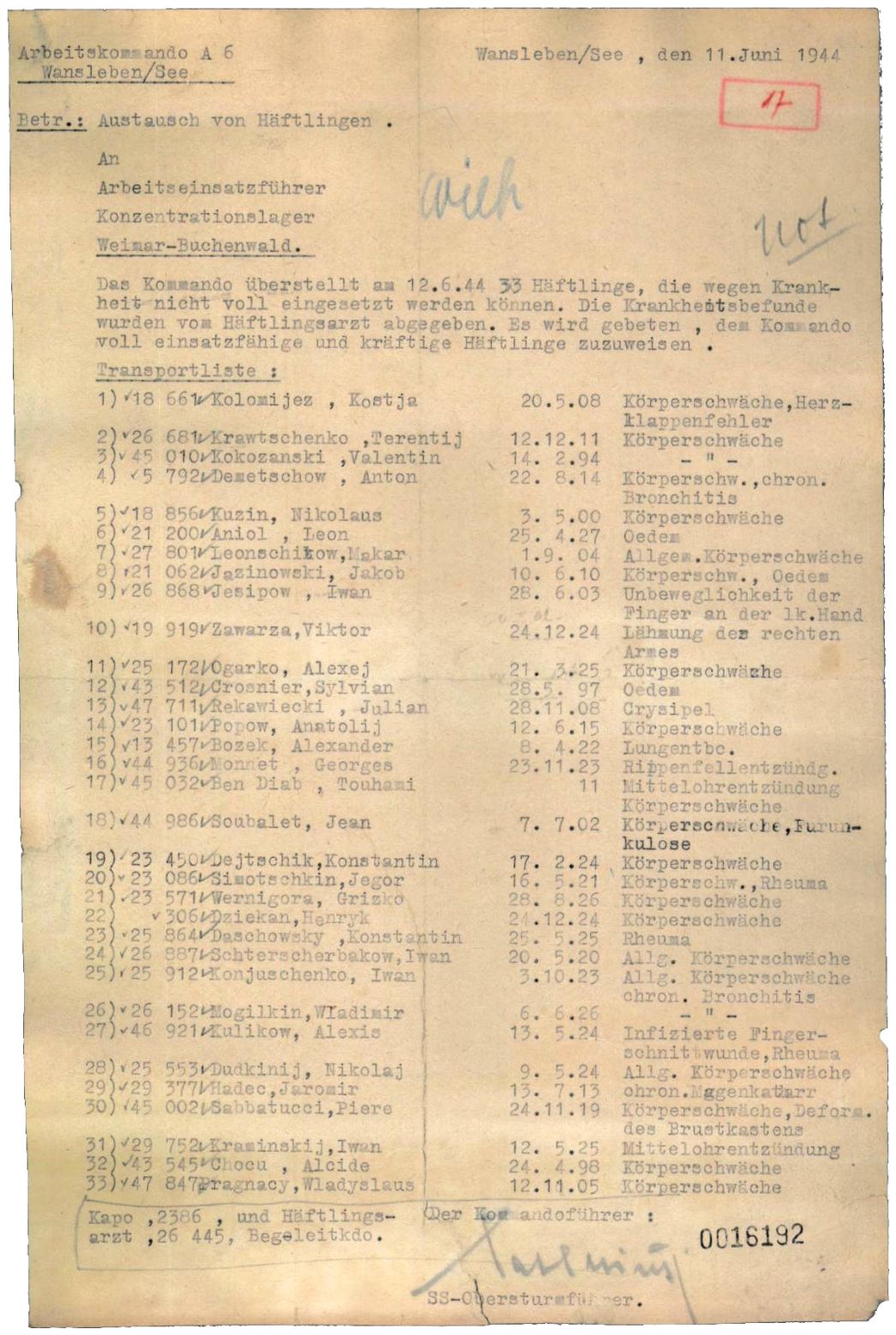

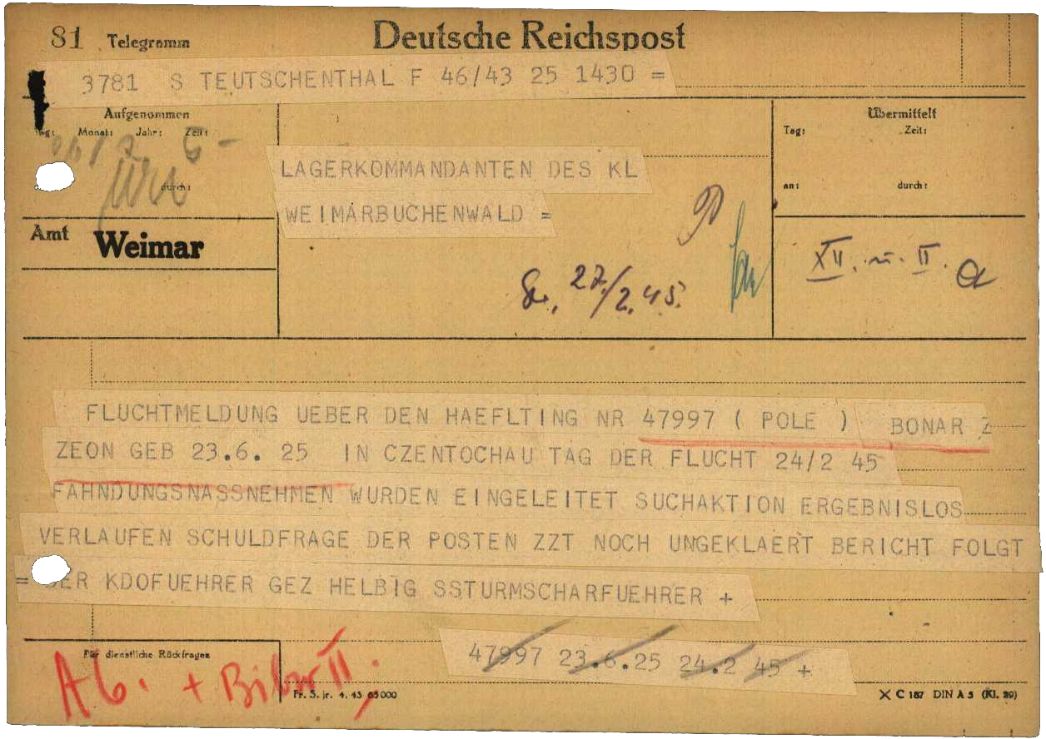

Im Frühjahr 1944 beschlagnahmte die SS zwei ehemalige Kalibergbau-Schachtanlagen nahe der Ortschaft Wansleben am See, rund 20 Kilometer westlich von Halle (Saale). In den Schächten „Georgi“ und „Neumansfeld“ sollten unterirdische Fabriken für die Rüstungsproduktion entstehen, unter anderem für die Christian Mansfeld GmbH aus Leipzig, die Flugzeugteile fertigte. Das Untertageverlagerungsvorhaben trug die Bezeichnung „A 6“. Wie bei ähnlichen Bauprojekten setzte die SS auch in Wansleben KZ-Häftlinge als Arbeitskräfte ein. Die ab März 1944 eintreffenden Männer verteilten sich auf zwei Standorte. Ein größeres Lager entstand auf dem Gelände des Georgi-Schachtes am östlichen Ortsrand. Hier war der Großteil der Häftlinge in ehemaligen, mehrstöckigen Verwaltungsgebäuden und einigen Baracken untergebracht – das gesamte Areal umgeben von einem Stacheldrahtzaun und einigen Wachtürmen. Ein kleineres Lager ließ die SS am Schacht Neumansfeld, rund zwei Kilometer nördlich des Ortskerns, einrichten. Einige Gebäude dienten hier als Unterkünfte. Die Buchenwalder SS führte das Lager in Wansleben unter verschiedenen Tarnnamen: „Wilhelm“, „A 6“ und „Biber II“.

Räumung

Am Abend des 11. April 1945 begann die Räumung des Außenlagers. Über 1.900 Häftlinge befanden sich noch vor Ort. In Gruppen zu fünfhundert Mann trieb die SS sie aus dem Lager in Richtung Köthen. Die Kranken und nicht Marschfähigen blieben zurück. Am 14. April befreiten amerikanische Truppen die Häftlinge bei Hinsdorf. Wie viele Häftlinge zuvor ums Leben kamen oder unterwegs ermordet wurden, ist nicht bekannt. Amerikanische Soldaten befreiten am 14. April 1945 auch die in Wansleben Zurückgelassenen.

Spuren und Gedenken

Die Gebäude am Georgi-Schacht wurden Ende 1945 gesprengt. Erhalten sind lediglich noch einige Gebäude aus der Lagerzeit am zweiten Standort am ehemaligen Schacht Neumansfeld. Seit September 1946 steht in Wansleben ein Denkmal für die Opfer des Faschismus. Eine Erinnerung spezifisch für die KZ-Häftlinge des Außenlagers Wansleben gibt es nicht.

Seit 2007 setzt sich der „Verein zur Aufarbeitung der NS-Gewaltherrschaft Neu-Mansfeld/Georgi e.V.“ für die Aufarbeitung der Geschichte des Außenlagers ein. In einem sanierten Gebäude des Standorts Neumansfeld befindet sich heute eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes.

Link zum heutigen Standort des ehemaligen Georgi Schachtes auf GoogleMaps

Link zum heutigen Standort des ehemaligen Schacht Neumansfeld auf GoogleMaps

Kontakt:

Gedenkstätte KZ-Außenlager Wansleben

Literatur:

KZ Buchenwald – Außenlager Wansleben am See (März 1944 bis April 1945). Zusammengestellt und bearbeitet von Dr. habil. Hartmut Lauenroth, Verein zur Aufarbeitung der NS-Gewaltherrschaft/Salzbergwerk Neu-Mansfeld/Georgi e.V. 2009.